「イノベーションとともにある都市」 研究会|vol.08 日本橋ライフサイエンス地区(東京)

諸隈 紅花

日建設計総合研究所 都市部門

主任研究員

イノベーション空間のレシピを用いたケース分析第6号

日建グループの「イノベーションとともにある都市研究会」(略してイノベ研)では、建築や都市開発の専門家の立場から、イノベーションが起こる(または起きやすい)空間のレシピ(要素)やその関係性を明らかにしようとしています。今回は「イノベーション空間のレシピ」を用いたケース分析の第6弾となります。レシピ自体の解説は下記noteをご覧ください。

日本橋ライフサイエンス地区とは

東京の日本橋エリアにおいて、2013年頃より、日本の大手デベロッパーである三井不動産が実施している産業集積を活かしたまちづくりの取組であり、所有するビルやイノベーションエコシステムを活用してライフサイエンスに関わるプレーヤーを集め、バーチャルに地区化をしている事例です。三井不動産にとって日本橋エリアは創業の地であり、本社があるエリアです。日本の中でも早い時期からイノベーション産業の集積に関わる取組を戦略的に実施している興味深い事例でもあります。

私が同地に関心を持った最大のきっかけは、米国在住の知り合いのライフサイエンス系のベンチャーキャピタリストの「日本橋はライフサイエンスに関連する会社が色々あって、イベントも多いのが良い。東京に来たら、とりあえず日本橋に行くようにしている」というコメントを聞いたことでした。開発事業者がイノベーションのための場を作りました、と宣伝することはよくありますが、ユーザー側であるイノベーションエコシステムの当事者がメリットを感じているということは、それなりの場所が出来上がっているのではないか、という期待を持ち、リサーチを始めました。

今回のリサーチには、三井不動産のライフサイエンス・イノベーション推進部の渡辺雄策さんと手島理津さんにご協力いただき、2回にわたる現地見学とインタビューを実施させていただきました。

なお、三井不動産として「日本橋ライフサイエンス地区」という呼び方をしているわけではないのですが、今回は建物単体ではなくエリアとしての取組に焦点をあてるため、本記事では便宜的に「日本橋ライフサイエンス地区」と呼ぶことにします。

(出典:Google Mapに加筆)

三井不動産が日本橋でライフサイエンスの拠点形成を行っている目的の一つは、日本橋の再生です。江戸時代から栄えた日本橋ですが、戦後も金融・商業の中心地として活気を維持していました。しかし、バブルが崩壊した1990年代以降その賑わいの喪失が課題となりました。そこでかつての賑わいを取り戻すため、三井不動産は官・民・地元が一体となって「日本橋再生計画」を始動させました。2000年代初頭頃から、三井不動産は日本橋の大通り沿いでコレド日本橋・室町、日本橋三井タワー等の複合用途のビルを開発し、オフィス、商業、ホテル空間等を整備し、日本橋の印象は大きく変わりました。また、三井不動産では街が持つ固有の魅力を活かした街づくりを推進しており、その一つの方策として産業集積を作るというコンセプトがあります。日本橋においては歴史的に江戸時代からくすり問屋が集積しており、今でも製薬企業が数多く見られます。三井不動産は、周辺の企業にヒアリングを行ったところ、中でも製薬業界に課題が多そうということがわかり、製薬企業の中にはスタートアップやアカデミアとの交流の希望があることが明らかになり、ライフサイエンスのイノベーションのメッカになるという方向性を打ち出しました。ライフサイエンス分野は国の戦略でも重点分野に選ばれており、様々な支援も期待できる分野でもありました。

イノベーションの様々な分野の中でもライフサイエンス系は結果が出るのに約10年と時間がかかることを踏まえて、三井不動産も長期的な取組を展開して、現在では日本を代表するライフサイエンス分野におけるイノベーション拠点として知られています。

日本橋での成果を踏まえ、三井不動産は東京の新木場や大阪の道修町(日本橋と同様に製薬企業の歴史的な集積が見られるエリア)に近い御堂筋でもライフサイエンスを中核とした開発や産業集積形成を行っています。また、日本橋エリアではライフサイエンスだけでなく、新たに宇宙分野の産業集積を作る一般社団法人クロスユーという組織も立上げ、取組の横展開を実施しています。

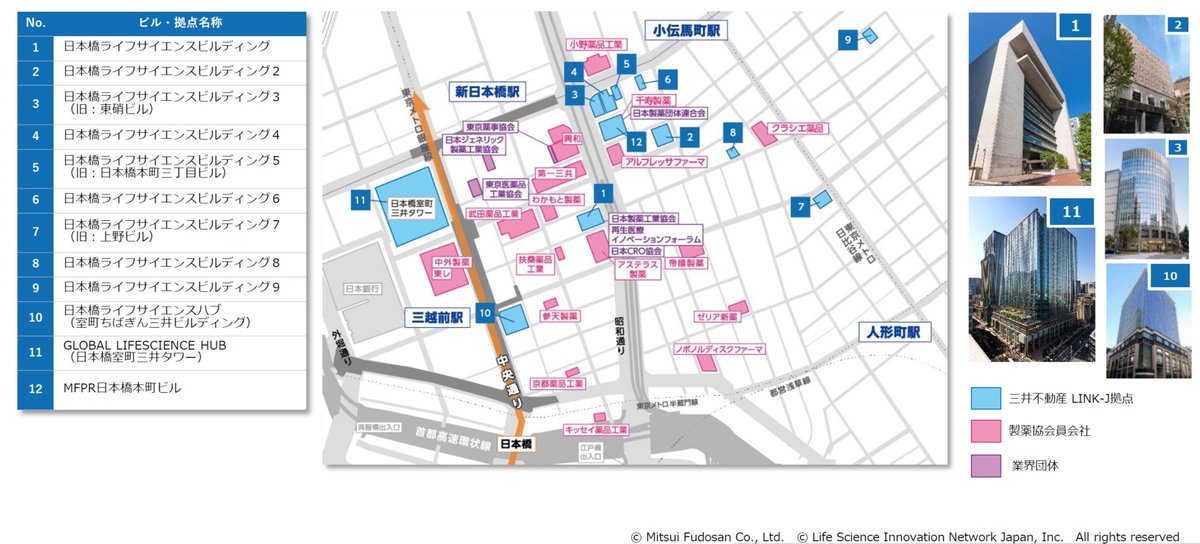

日本橋のライフサイエンス地区は、リサーチパーク型のイノベーションハブとは異なり、既成市街地の中にライフサイエンス関連分野のテナントが入るビルが点在しています。三井不動産では、これらを「ライフサイエンスビルシリーズ」としてブランド化して事業を展開しています。

建物も、入居者のテナント側の需要に応じて、物件を開発しているため、エリアとして「日本橋」というくくりはありますが、地下鉄のエリアとしては三越前駅、人形町駅、馬喰横山駅を繋ぐ、広範な日本橋エリア(旧日本橋区の西側の一部)に点在しており、市街地型のイノベーション地区の一つとも言えると思います。

日本橋ライフサイエンス地区に着目するポイント

今回日本橋ライフサイエンス地区に着目した理由の1つは、スタートアップやVC等のイノベーションの当事者ではない不動産事業者がイノベーションをテーマとした都市再生に取り組み、ライフサイエンスの新たな拠点形成に成功している点、2つには既成市街地において中古ビル等のストック活用を中心に拠点形成を実施している点、3つにはハード整備だけでなく、ライフサイエンス分野のイノベーションのエコシステム形成といった、ソフト面も一緒に実施している点です。従来の不動産事業者の取組とは異なる、新しい事業のスタイルとなっています。また、海外のイノベーションハブはよく聞きますが、日本でも同様な取組が実施されていることを皆様にも知っていただきたいと思いました。

次からは具体的な特徴をレシピの要素を用いて解説をしていきます。

日本橋ライフサイエンス地区のイノベーション空間のレシピ

イノベレシピを用いた日本橋ライフサイエンス地区の分析結果が下図です。

目的

日本橋ライフサイエンス地区には複数の目的が見られ、新産業の創出と都市再生が明確に意識され、それが統合されて実践されていることが注目に値する点であると考えます。

イノベーションというテーマに直結する新産業の創出に関する目的は、日本橋をライフサイエンスのメッカにするということです。2つ目は日本橋エリアの再生、とくに大通りだけでなく、裏通りも含む面的なエリアの再生の進展、3つめは、先述の産業集積をまちづくりのテーマとした点と関係して、産業を中心としたまちづくりの実践です。

要素その1 寛容性と集積

多用途・複合

既成市街地のため、基本的には複合用途が実現されている地区ですが、近年は三井不動産が有する老舗企業や店舗との信頼関係や、様々なクリエイターとの関係性を活かし、老舗などの伝統と外資系高級ホテルやコレド等の新しい開発が融合し、複合用途の中身がさらに進化して魅力的な場となり、都市的なアメニティには事欠かない場所となっています。

今回の調査で特に印象的だったのが、いわゆる日本橋の昭和通り東側エリアにおける三井不動産の飲食店等の誘致の取組戦略です。旧山之内製薬の本社ビルを改修した「日本橋ライフサイエンスビルディング」等の一部の高層ビルを除いては、昭和通り等の大通り沿いというよりは、ライフサイエンスビルシリーズはどちらかというと街区の内側に位置しています。またそれらの場所も一か所に集約しているというよりは、旧日本橋区の東側の一部に点在しています。

(9は向かって左の2件目のグレーの建物)

日本橋ライフサイエンス地区は全体的にはオフィス街の様相を呈しているのですが、日本橋ライフサイエンスビルディングから別のビルに歩いていく途中で、エリアに多い築古ビルの低層階にチェーン店ではない、個性的な飲食店が多いことにも気が付きます。それは地方の食をテーマにしたものであったり、ニューヨークのような雰囲気のおしゃれなフードコートであったり、最近竣工した港区内の大型複合ビルの中に入居しているような新進気鋭のお店等が見られます。渡辺氏によると、これは三井不動産の日本橋再生の4つのキーワードの産業創造、界隈創生、地域共生、水都再生の中の、界隈創生の取組の一つであり、日本橋エリアで三井不動産が取得した小規模なビルの1階に個性的な店舗を誘致して、界隈の個性を高める取組をしているとのことです。このように、産業集積があれば人が集まり、界隈創生があるとより人が集まりやすい空間ができるなど、地区再生の複数の目的を連動させながら、場の魅力やその場所らしさを生んでいるのが、日本橋ライフサイエンス地区の特徴でもあります。また、渡辺氏によると、スタートアップ等の比較的若いプレーヤーにとって好感度の高い飲食店があることも地区としての魅力となるそうです。他のイノベーションハブでもよく聞かれますが、飲食店はインフォーマルな交流の場にもなるので、周辺に飲食店舗が集積していること、さらにはその集積が他にはない魅力的な店舗であることは、イノベーションエコシステム形成にとってもプラスの要素となります。

三井不動産グループならではの取組として、ライフサイエンスビルシリーズ内のビルのテナント向けに、コレド日本橋内の飲食店のフードをオーダーできる仕組みも提供しています。これはコロナ禍に飲食店を応援する仕組みとして始まり、テナントに好評のためその後も継続しています。

また、ライフサイエンスビルシリーズの建物自体にもスタートアップが入居するような小規模オフィスの他に、イベントを実施するカンファレンスルームやコミュニケーションを促すラウンジ等もあります。建物によっては1階に飲食店が入っているところもあります。また、規模は小さいですが、日本橋ライフサイエンスビルディングの地下には、Beyond Next VenturesというVCと連携した、スタートアップ用のシェアラボBeyond BioLAB TOKYOも整備されています。

多様な人材と業種

日本橋ライフサイエンス地区は都心部の、交通アクセスのよい市街地の中にあるため、一般的に多様な人材と業種が集まっている場所と言えます。ライフサイエンス分野という意味では、三井不動産が2013年頃に事業を開始した頃には、エリア内に製薬企業はいるものの、エコシステムのその他のプレーヤーの集積が顕著ではなく、スタートアップが集まる場所というわけではありませんでした。特にライフサイエンス産業の場合、プレーヤーを集めてコミュニティ形成を行うには大学の存在が重要なため、大学関係者を巻き込みながら、製薬会社、研究機関、スタートアップ等の様々な関連プレーヤーとの協創の母体として2016年に、三井不動産はLINK-Jを設立しました。デベロッパーの三井不動産がライフサイエンス業界のキーマン等の内部事情に詳しいわけではなかったので、製薬会社からのキャリア人材等を投入し、LINK-Jのメンバーを集めていきました。大学以外にも、ライフサイエンス分野のコミュニティを作るのに中心となる研究機関や業界団体等を戦略的に誘致もしています。

その他のプレーヤーが日本橋に集うきっかけを作るために、イベントを頻繁に開催しています。2023年度の実績では年間に約1,150回のイベントを開催しています。自社開催だけでなく、持ち込みのイベントも可としています。取組当初は、イベントを開催しても参加者が少ない時もありましたが、参加者の意見等を聞きながらニーズをつかみ、現在では約850のメンバー企業や団体がいます。この集積により、最近ではスタートアップの中でも「起業するなら日本橋で」と思い、他のエリアを検討しない人も現れるほどです。また新木場のラボを整備した時も、LINK-Jのイベントで日本橋に来る人に伝えることで、大々的な宣伝がなくともラボが埋まるような、産業集積を活かした効果も生まれています。

三井不動産のライフサイエンスビルシリーズに拠点を構えているプレーヤーも数多くいます(表1参照)。国内外の大学のサテライトオフィス、自治体、大使館等、学会や医療系団体、支援団体等の非営利団体がオフィスを構えています。民間企業スタートアップ、大手製薬会社やVC・アクセラレーター等もおり、様々なエコシステムプレーヤーの集積が見られます。全体として約200社が集積しており、約半数はスタートアップです。これらのプレーヤーは日本橋ライフサイエンスビルのオフィスを借りたり、サービスオフィスに入居したりしています。

入居しているスタートアップも、アーリー期だけでなく、ミドル期からレイタ―期まで様々な成長段階のスタートアップの場がおり、スタートアップの成長を不動産面から支える存在となっています。

(出典:三井不動産)

パブリックアクセス

日本橋は東京都心部の中央区にあり、JRの駅からも、銀座線、都営浅草線、都営新宿線等の複数の地下鉄の駅から徒歩10分以内でアクセスができるところがほとんどで、公共交通アクセスは非常に良い場所と言えます。

一般の人への場のオープンさという点では、ライフサイエンスビル自体はセキュリティが担保されたオフィスなので、誰もがアクセスできる場所ではありませんが、LINK-J主催のイベントの中には会員企業以外に開かれたイベントも開催されています。

要素その2 連携・ネットワーキング

コーディネート・マッチング

LINK-Jの会員へのサービスとして、企業同士のマッチングも行っています。とくに企業側のニーズと大学側のシーズのマッチングのための

Wish & Seedsマッチング会等も開催し、マッチングの機会を高める取組も行っています。

ライフサイエンスビルシリーズにも集積を作るソフトのしかけがあります。日本橋ライフサイエンスビルディングにはライフサイエンスに関する企業や団体を入居させるというルールがあり、ライフサイエンスとは直接関係がないオフィス利用が入らないようになっています。LINK-Jというライフサイエンスのイノベーションエコシステムで同分野のキーマンと会うこともできますが、日常を過ごす執務空間の中でも同分野で協業する可能性のある企業との偶然の出会いや顔見知りとなりネットワークができる機会にもなっていると思われます。

各オフィスの空間的な仕掛けとしては、各ビルには、セキュリティが担保されつつも、共有ラウンジ空間がふんだんに設けられており、テナント間の交流がしやすい工夫が見られます。見学をさせていただいた日本橋ライフサイエンスビルディング2は、各階のフロアが約130坪で、約8つのテナントスペースがあり、その中心には共有のラウンジ空間があります。階によってコンセプトもデザインも異なり、撮影ができるセットがあるラウンジや、卓球台にもなるテーブルが置いてあるラウンジ等、空間の多様性も見られます。ちなみに卓球は老若男女ができるため、人気があるそうです。渡辺氏によると、各階の雰囲気が異なるのは、建物の購入時にまだ既存テナントがいたため、テナントが退去した階から徐々にライフサイエンス用に改修をしたためだそうで、既存ストック活用ならではの、段階的な無理のない空間整備が見られます。フォーンブースや電子レンジ等、必要な備品もテナントの意見を反映しながら追加することで、利用者の満足度への配慮も見られます。また、テナントは本ビルの最上階にある共用の会議室だけでなく、他のライフサイエンスビルディング内にあるLINK-Jの会議室も使うことができます。資金力がなく、自社では会議室を常時持つことができないスタートアップ企業も、必要な時に設備の整った会議室スペースを気軽に使うことができるというメリットがあります。

面白いことに、この日本橋ライフサイエンスビルディング2は「出世ビル」とも呼ばれており、会社が成長して人数が増えて、より大きなフロアを持つ別のライフサイエンスビルシリーズに移動する企業もいるそうです。ライフサイエンスビルシリーズで起業したスタートアップが、成長とともに広いフロアを求めて引っ越し、いずれは大通り沿いの、新築のグレードの高いビルに凱旋するような例も生まれるかもしれません。

各フロアのデザインは比較的落ち着いており、スタートアップ企業特有の尖ったイメージはありません。渡辺氏によると、これにも狙いがあり、ライフサイエンスの起業をする人の年齢層がIT系等の他分野と比較すると高いために、彼らのニーズに適した空間としているためです。

仮説ベースでの実証実験

都心部ならではの広さへの制約もあり、日本橋エリア内で積極的な実証実験の推進を行っているわけではありませんが、日本橋ライフサイエンスビルディング3の1階には、コミュニケーションテクノロジーの研究開発及び製造販売を行うオリィ研究所の『分身ロボットカフェ DAWN ver.β』が入居しています。このカフェでは、様々な理由で外出が難しい「外出困難者」が分身となるロボットを遠隔操作しながら接客をする、常設の実験的なカフェとなっています。オリィ研究所は、以前は別の場所でα版の仮設的な実証実験を行っていましたが、三井不動産が同社の活動のユニークさに着目し、この場所に誘致をしたという経緯があります。本カフェは外国人旅行者にも人気で、常に賑わっています。スタートアップエコシステムと一般の人の接点を作るのは容易ではありませんが、日本橋ライフサイエンス地区では実証実験カフェという形で、新しい技術に一般の人も触れる機会が生まれています。三井不動産全体にとっても、普段は日本橋に足を運ばないような外国人旅行者の来訪の一つのきかっけにもなり、コレド等の他の施設への誘客にもつながります。

ハイブリッドなネットワーク

日本橋エリアに物理的にライフサイエンス関係者が集まるラウンジ等があるばかりでなく、LINK-Jには海外の大学や大使館等も参加していることから、LINK-Jを通したバーチャルなネットワークも担保されています。

要素その3 アフォーダビリティとサステナビリティ

パトロン・民間資本・財団

スタートアップ用のオフィスとしては、社員数が1人から2人のアーリー期の企業に対してはサービスオフィスの提供を行っています。また、より成長したスタートアップに対しては、企業ごとのスペースを貸し出しています。一般的に、スタートアップでも売上が経常的にあり、黒字化しているところは少ないので、不動産事業者にとっては与信上のリスクは通常物件よりは高いのですが、三井不動産ではライフサイエンスのスタートアップを育て、集積させるために、初期費用を抑える等の支援を行うこともあります。一方で、LINK-Jのライフサイエンスコミュニティの大学の先生等の専門家や元製薬会社出身のスタッフ等に、テナント候補のスタートアップの経営や成長の状況を確認するなどのリスク要因を減らす取組も行っています。ここでも空間とコミュニティ形成が一体となっていることで、不動産ビジネスにも利点として機能している点が見受けられます。また、三井不動産としても会社としてライフサイエンス分野に限らずベンチャー投資を実施してきている経験から、スタートアップの全てが成功するわけではないことを理解し、ビジネス上のリスクを取り、今までにないライフサイエンスコミュニティの新たな形成という目的を達成しています。

政策支援・PPP

LINK-Jの活動は三井不動産としてはライフサイエンス産業のための不動産の価値を形成するために必要な営業活動の一環であり、必ずしも利益追及を絶対視しているわけではありません。そこで、ライフサイエンスのエコシステム形成関連の東京都の補助金等も活用して、活動資金に充てる工夫をしています。それらの取組の事例としては創薬・医療系のスタートアップのエコシステム形成を行うためのBlockbuster TOKYOや、日本のスタートアップの英国や欧州への進出を支援するUNIKORN、「グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業(通称「TIB CATAPULT」)におけるライフサイエンスクラスターの形成等があります。

リノベーション・ブラウンフィールド

日本橋ライフサイエンス地区の最大の特徴の一つは、規模に違いはあるものの中古ビルというストックの活用とリノベーションによる場の整備にあり、ライフサイエンス地区形成のために新築をしていないところです。現在、日本橋のライフサイエンスビルシリーズは12棟ありますが、室町ちばぎん三井ビルディングにある日本橋ライフサイエンスハブと日本橋室町三井タワー内のGLOBAL LIFESCIENCE HUBを除いて全て既存のビルの改修によって整備されています。日本橋ライフサイエンスビルディングは、山之内製薬(その後の企業合併により、最終的にはアステラス製薬)の本社ビルであった建物で、1975年に竣工し、大通り沿いにある地上11階地下3階建ての、企業の本社としての風格を感じる格式のある建物でした。1階のロビーは、庭園空間を望むLINK-Jのラウンジ空間へと姿を変え、現在はビルの新たな顔となっています。その他のビルについては、裏通り沿いの比較的低層なビルもあり、ライフサイエンスビルシリーズの看板がないと、一見してイノベーションのための不動産であることがわかりにくいものが多いです。デザイン的に最先端の尖ったビルなのかというと、日本の街中によく見られる「築古ビル」というイメージもあり、三井タワーやコレドを整備している三井不動産の通常のビジネスとは異なる印象を受けます。

(出典:三井不動産)

これらの建物はライフサイエンスのオフィス市場動向を踏まえながら、段階的に整備され、ライフサイエンス領域における新産業創造の促進を目的として日本橋ライフサイエンス拠点を強化していきました。

要素その4 場の固有性

有形(自然環境・景観・歴史的建造物)

日本橋エリアにおいては特に歴史的建造物をライフサイエンス用の不動産として活用している事例はありませんが、リノベーションの項目でも取り上げたように、日本橋の日常のオフィス街にある中古ビルという資源を活用しているところは、ある意味では有形の街並み資産を活用した取組と言えるかもしれません。

(出典:三井不動産)

また、日本橋ライフサイエンス地区のビルからビルを歩いていると、日本橋によく見られる路地空間や地域に残る小さな神社等、日本橋の歴史をふと感じることができ、他の地区には地域資源を楽しむことができます。

無形(産業・歴史・文化)

日本橋ライフサイエンス地区のもう一つの大きな特徴ですが、江戸時代から続く「くすりのまち」のDNAを活かし、製薬企業の既存の集積を活かして新たなライフサイエンスの拠点を作ったという点が最大の無形資産の活用と言えるでしょう。

新しい文脈の構築

新しい文脈という意味では、従来からある日本橋エリアの製薬企業の集積を発展させ、日本におけるライフサイエンスのメッカ(聖地)になるという点が大きいと考えます。

日本橋ライフサイエンス地区の意義:

今回の調査を通じて、主に3つの意義を発見しました。

①リノベーションまちづくりによるイノベーションまちづくりの実現

近年、日本の街づくりの世界では、主に地方都市の再生においてストック活用により地域や都市の課題を解決するリノベーションまちづくりの手法が実践されています。一方で、東京都心部では未だスクラップ&ビルド型の開発が多いことも確かです。三井不動産の日本橋ライフサイエンス地区の取組は、地区内の大小のビルのストックを活用して、内部空間をライフサイエンス企業のニーズに合わせて変えることで、彼らが本当に必要としている空間の提供に成功しています。一気に建物を整備せずに、ライフサイエンスコミュニティの中で需要を確認しながら不動産開発を段階的に実現しているところが、新しい産業集積を意図的に作る上で極めて現実的なアプローチであり、成功の秘訣の一つなのではないかと考えます。

②裏方に徹し、産業に寄り添うデベロッパーの姿

三井不動産のライフサイエンス地区の取組は、従来型のオフィス・商業・住宅開発のように、デベロッパー側があるべき理想の働き方・生活の場を利用者に提供するという取組とは大きく異なります。三井不動産は裏方に徹し、自分達で空間を作りこむのではなく、空間の担い手であるライフサイエンスコミュニティのプレーヤーの声を聞きながら、様々な規模のオフィスやウェットラボ等の必要な空間を整備していく、というライフサイエンス産業に寄り添う姿勢が印象的でした。イノベーションの各分野はそれぞれ特徴があり、主なプレーヤーの年代や、起業からエグジットまでに係る期間の違い等があり、各分野を知らないとできないことが多々あるのではないかと思います。ハード整備(不動産開発)とソフト整備(LINK-Jを活用したライフサイエンスコミュニティ)の両輪を意識して回しながら、産業に特化した不動産提供を実現している好例だと考えます。

③イノベーションエコシステム形成におけるリスクを取る姿勢

一般的にも言われていることですが、スタートアップが成功する確率は低く、数多くの起業があっても成功するのはその中の一握りと言われています。しかし、そのひと握りが生まれるためには、関連するプレーヤーの集積が必要であり、その中で共創を促進するためのコミュニティというイノベーションのエコシステムが形成されることが重要と言われています。しかし、エコシステム形成というのは場を作っただけで簡単にできるものでもなく、かつ数年という短期間で出来上がるものでもありません。日本橋ライフサイエンス地区における三井不動産の取組は、儲かるかどうかわからない不確実なイノベーションの世界に不動産を提供するという、通常の不動産事業から考えるとリスクのあるビジネスでもあります。しかし、新しい産業の創造と集積がその地区の価値をも向上するという信念のもと、会社としてリスクをとり、日本橋の歴史を引き継ぎながら、ライフサイエンスのメッカという新たな位置付けを作り出した姿勢は、日本の中でも類を見ない、思い切った取組ではないかと考えます。

最後に、我々の専門分野の都市再開発という面でも、日本橋ライフサイエンス地区は、歴史ある日本橋という地区のポテンシャルを活かして更なる賑わい創出のために様々な取組を行ってきた日本橋エリアという土台の上に、イノベーション経済という新しいレイヤーを取り入れ、更なる街の魅力を形成している好例でもあると思います。

<追記>

二度にわたるインタビューと現地調査と資料提供に快く協力いただいた三井不動産のライフサイエンス・イノベーション推進部の渡辺さんと手島さんに感謝いたします。お二人のような若い世代による創意工夫、チャレンジ精神、加えて地道な努力により、この新しい取組が支えられているのではないかと思いました。ありがとうございました。

<主要参考文献>

三井不動産ライフサイエンスビルシリーズ HP,

https://www.nihonbashi-lifescience.jp/

LINK-J HP, https://www.link-j.org/ (概要)

LINK-J HP, 「くすりの街に建つ「日本橋ライフサイエンスビルディング」の歴史」, https://www.link-j.org/interview/post-1796.html

三井不動産HP, 「日本橋再生計画は第3ステージへ」, https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/nihonbashi/

三井不動産HP, 「ライフサイエンス領域における新産業創造の促進を目的とし日本橋ライフサイエンス拠点をさらに強化東京駅徒歩圏内にシェアオフィスやベンチャー企業向け小割区画オフィスフロアを開設

コミュニケーションラウンジのアメニティを拡充させ、LINK-J会員へのサービスを強化」,

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2017/0413/

三井不動産HP, 「LINK-J×BioLabs×三井不動産ライフサイエンス領域のスタートアップエコシステム強化に向け協業開始スタートアップ・インキュベーション・クラスター「LINK-BioBAY TOKYO」の運営をスタート」, https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2024/1008_02/

Dawn HP, 「分身ロボットカフェ(Avatar Robot Café) 」,

https://dawn2021.orylab.com/#concept

イノベ研の主要メンバーはこの4人です。

諸隈 紅花(執筆者)

日建設計総合研究所 都市部門

主任研究員

博士(工学)。専門は歴史的環境保全、公園の官民連携による活性化。古いものが好きですが、実は新し物好きでもあり、その最先端のイノベーションが都市にどう表出するかに関心があります。

石川 貴之

日建設計 執行役員

イノベーションデザインセンター代表

企画開発部門 コモンズグループ 代表

日建設計総合研究所 代表取締役所長

専門は都市計画。大規模再開発やインフラシステムの海外展開業務を経験する中で、様々な地域と組織で人や技術が繋がり、新しい空間やスタイルが生まれる「イノベーション」の空間や仕組みに興味を持っています。

中分 毅

元日建設計副社長。40余年の日建グループでの勤務を経て退任。「工場移転跡地を研究開発をテーマとして再生する」プロジェクトに30年程前に参加したのが、イノベーションに関心を持ったきっかけで、その道の達人から教えを受けた「発展的集積構造」に関心を持ち続けています。

吉備 友理恵

日建設計 イノベーションデザインセンター

アソシエイト

2017年入社。共創やイノベーションについてのリサーチを行いながら、社内外の人・場・知識を繋いでプロジェクトを支援する。

共創を可視化するツール「パーパスモデル」を考案(2022年出版)。

#私の仕事 #イノベーション #企業のnote #日建設計 #日建グループ #日建設計総合研究所 #日本橋 #ライフライセンス #三井不動産 #オリィ研究所