新しさを出すには〜受賞する小説のつくり方(6)

崖っぷち作家のニジマルカです。

「受賞する小説のつくり方」6回目です。

5回目はこちら。↓

前回までのおさらい

少し間があいたので、おさらいしておきましょう。

受賞するには、出版社が欲しがる作品を出せばいいです。

出版社が欲しがるのは、以下のような条件を満たした作品です。↓

これまでのヒット作と同じように売れ

かつ、今までなかった作品

これを簡単に言い換えるとこうでしたね。↓

定番を踏まえる

新規性を加える

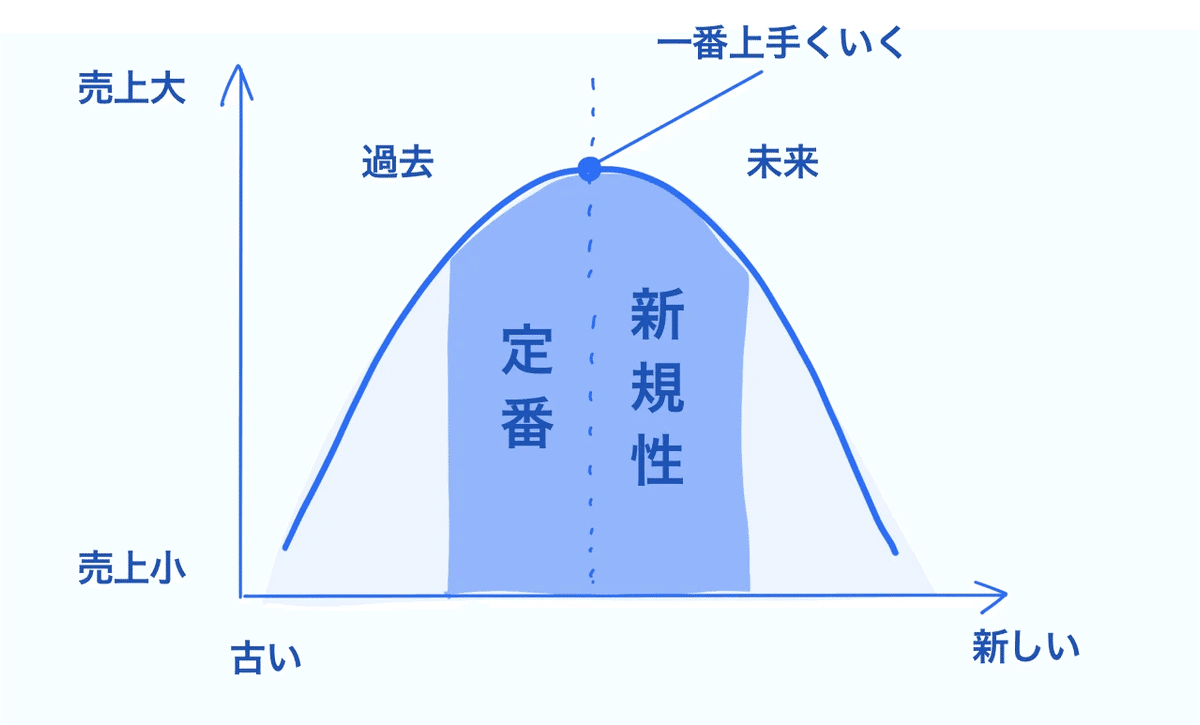

定番とは古さであり、新規性とは新しさです。

古さと新しさが売上に及ぼす影響はこうです。↓

古すぎても、新しすぎても売れません。

ちょうど中間のものがもっともよく売れます。

ですから、受賞を目指す人たちが狙うべき作品とは、下図の色の濃い部分、つまり「定番と新規性がバランスした作品」になるわけです。↓

定番の出し方は説明しました。

今回は新規性についてです。

「新規性を出す」とは新しいワードを出すこと

ここで「新規性を出す」とはどういうことか、はっきりとさせておきましょう。

ごく単純に言うと、新規性を出すとは

新しいワードを出すこと

です。

ワードではなく、フレーズやセンテンスでもいいのですが、ぼんやりとした概念を出すのではなく、具体的なワードを出すことだとはっきりわかっておくといいです。

ワードの形にできない場合もありますが、それでも「具体的なワードにする」努力はしてみましょう。

そのワードがタイトルに入ることで、その作品の新しさが明確になるのです。

ですから、「新規性を出す」とは、もっと言うと、

タイトルに入れられる新しいワードを出すこと

だといえるでしょう。

新人賞における新規性

さて、新人賞における新規性についても説明しておきます。

別の記事でも書いたのですが、新人賞ではかなり新しめの作品でも受け入れられる印象です。

なぜかというと、出版社は無難な作品だけではなく、賭けになるような作品も求めているからです。

出版社が、これから売れる作品を見分けることができるわけではありません。

出版社も手探り状態なのですね。

ですから、「無理かもしれないけど、もしかして……」といった新しめの作品も受け入れているのだと思います。↓

ですので、新人賞を狙う場合は、かなり新しい要素を入れても大丈夫です。

むしろ、たくさんの応募作品の中で埋もれないよう、ちょっとおかしいくらいの作品にした方が選ばれる可能性が高いと思います。

ですが、そういった新しめの作品で受賞しても、発売したらまったく売れないということは多いはずです。

新しすぎる作品は敬遠されるからですね。

現に、新人賞受賞作品は売れないことも多いです。

ですからこの方法は痛し痒しなのですが、受賞してしまえばなんとでもなるので、受賞する方法としては十分アリだと思います。

新規性を出すには

さて、では具体的に新規性を出すにはどうすればいいか、説明していきましょう。

とは言え、確実な方法は存在しませんので、「こういう方法もある」くらいで考えてください。

私自身も、どういう方法がいいのか模索し続けています。

今回は知っておくといい2つの方法をご紹介します。

まだ言語化されていない欲望をワードにする

刺激語と定番パターンを組み合わせる

1は方法というより、理想的な新規性とは何かという話です。

2は最近、自分が使っている方法です。

それぞれ説明していきましょう。

1.言語化されていない欲望をワードにする

新規性という意味では、これが理想で最強だと考えています。

誰もが薄々思っている、なんとなく感じているけれど、まだ言語化されていない欲望や現象をワードにするという方法です。

これができると必ず受賞できますし、ヒット作になると思います。

これは例を出して説明するしかないのですが、よく例に出すのは、作品ではありませんが「加齢臭」です。

誰もが感じていたけど、名前がついていなかったので話題にできなかった現象ですね。

最近は印象が悪いのか、ミドル脂臭などと名称が変わったようですが、ワードになったことでかなりの商品群が発売されました。

このように、ワードにできると大きな経済効果が生まれるのです。

近年のラブコメ界隈で言えば、「ウザかわ」「ウザ可愛い」などがそうでしょう。

高木さんの「からかい上手」も良いワードだったと思います。

「かぐや様は告らせたい」で提案された「恋愛戦略」みたいなものも新しかったですね。

(「告らせたい」は良いワードでした)

なんとなくみんなが「こういうのいいなあ」と思っていた感情なり欲望なりを端的に表現したり、叶えてくれる作品が出ると、必ずヒットします。

出し方としては、日常生活で、またはコンテンツを消費しているときに「こういうのいいなあ」と心が動いた場面なり、やり取りなり、キャラの関係性なりがあれば、「この感情や欲望に名前をつけるとしたら?」と考えてみるのが王道でしょう。

うまくいけば、そのワードだけで受賞できるはずです。

2.刺激語と定番パターンを組み合わせる

これはもっと実際的な新規性の出し方です。

定番がわかっている状態で、適当な刺激語と組み合わせることで新規性を出すという試みです。

刺激語というのは、考えるきっかけになるような単語のリストです。

わかりやすいのは、トレンドワードを刺激語として使う場合でしょう。

トレンドワードというのは最近話題のワードのことです。

たとえばここ1〜2年だと、

サル痘

オミクロン

メタバース

おじさん構文

こどおじ

メスガキ

ぴえん

限界オタク

カヌレ

AI絵師

ちいかわ

親ガチャ

などがありますね。

こういったワードをきっかけとして、定番パターンと組み合わせながら考えを進めていくわけです。

簡単なところでは、ミステリを考えるときに「〜探偵」と付けるだけで、アイデアのネタにできます。

たとえば、

こどおじ探偵

メスガキ探偵ザッコ

ぴえん探偵ぱおん

おじさん探偵「犯人ちゃん、ヤッホー(笑)😘いま何してるのカナ❓」

親ガチャ探偵

といった感じです。

日ごろから刺激語を集めておくといいでしょう。

面白いと思ったフレーズや商品名、イベント、変わった流行語、珍しい単語などを収集しておくと、考えるきっかけにできます。

時事問題や社会問題などでもいいです。

職業や場所なども良い刺激語ですね。

たとえば主人公を珍しい職業にしたり、物語の舞台を変わった場所にするだけでも新しい作品にできます。

この際、ある程度、どんな感じの話にするかくらいは決めておかないと、思考が発散しすぎるので注意が必要です。

定番パターンを踏まえながら「だいたいこんな話かなあ」とふわっと決めておき、そこに新規性を加えるきっかけとして刺激語を使うといいです。

もちろん刺激語から発想して別の話になっても構いません。

それでも、たとえばファンタジーにするのか、現代ものにするのか、くらいは決めておかないと、考えを進められません。

定番パターンを踏まえた話に、まったく別のところから新規性を持ってくると、かなり新しさを感じさせつつも、安定した読み味の作品にできるでしょう。

ぜひ試してみてください。

今回のまとめ

受賞する小説のつくり方6回目「新しさを出すには」でした。

新規性を出すとは、新しいワードを出すこと

新人賞における新規性は、かなり新し目でもいけそう

まだ言語化されていない欲望や現象をワードにするのが理想

刺激語を用意しておいて、定番パターンと組み合わせる

ある程度、話を決めておかないと思考が発散しすぎる

次回は「上手くいく作品の特徴とは」です。↓

それではまたくまー。