『1分で整う いつでもどこでもマインドフルネス』 第1章 1分で気持ちを整える

発売を記念して、『1分で整う いつでもどこでもマインドフルネス』

第1章 1分で気持ちを整える を全公開(10401文字)いたします。

誰でもできる「マインドフルネス」を知る

マインドフルネスとは、「いまここ」に気づいている状態

なぜ、人の気持ちは、整ったり整わなかったりするのでしょうか。

気持ちとは、辞書で調べると「ある物事に接したときに生じる心の状態」とあります。現実に起こっていなくても、過去の記憶や未来への想像を思い浮かべるたびに、喜び、怒り、悲しみ、楽しみ、恐れ、不安などの気持ちが心の中に浮かんでくるものです。

気持ちは水面にしずくが落ちると発生する波のようなもので、乱れていたり、荒れていたり整っていないことのほうが多いかもしれません。

さて、その気持ちや心の状態を左右するのは、何でしょうか。それは、これから学んでいく「マインドフルネス」と「ストレス」が大きく関係しています。

マインドフルネスとストレス、その関係性について理解し、いまの心の状態や気持ちに気づくことが、自分の気持ちを整えることにつながります。

あなたは「マインドフルネス」に対して、どのような印象をお持ちでしょうか。

一般的には、座って瞑想する、心を無にする、リラックスできるなどポジティブな印象をお持ちの方もいれば、スピリチュアル系、ちょっと怪しいなどネガティブに感じる方もいらっしゃるでしょう。

日本では2016年以降、とくに2020年のコロナ禍以降では、テレビや雑誌、

ネットニュースなどさまざまなメディアで話題になり、注目されてきました。

それにともない、関連書籍やアプリ、イベント、企業研修などの取り組みも多くなり、マインドフルネスをポジティブに捉えている方も増えてきているように思います。

では、ここからマインドフルネスの定義や意義、実践ワーク、期待される効果などを学んでいきます。はじめての方も、すでにご存知の方も、基本の「キ」を押さえていきましょう。

ここから紹介するマインドフルネスは、私がこれまで企業研修や講演、ワークショップ、イベントなどでビジネスパーソンを中心に1万5000人以上に伝えてきたことで、客員講師を務める大学の授業でも年間数百名が学んできているものです。

「マインドフルネスとは、何か」を具体的にイメージできるように、次の3つの観点から一つひとつ見ていきます。

1 マインドフルネスを指し示す領域

2 マインドフルネスの世界標準な定義

3 マインドフルネスという言葉の解釈

1 マインドフルネスを指し示す領域

1つ目は、マインドフルネスを指し示す領域です。左の図はそれを示したものです。

この図は、「縦軸に心ここにある⇔心ここにあらず」「横軸にストレスある⇔ストレスない」としています。マインドフルネスは、上半分の枠で囲っている部分をいいます。

時おりマインドフルネスを、「心ここにあるかつストレスがない状態(右上の点線枠)」と紹介されている情報を見かけますが、それは誤解です。ストレスのありなしにかかわらず、心ここにある状態を指すものと覚えておきましょう。

心ここにあらずの状態(図の下半分)を、マインドレスネスということもありますが、本書ではオートパイロット(自分の行動を無意識に行う自動操縦状態)と表現しています。もし、心ここにあらずの状態であったとしても、ハッと気づいて我に返ることで、心ここにある状態に戻れば、それはマインドフルネスといえます。

2 マインドフルネスの世界標準な定義

2つ目はマインドフルネスの世界標準の定義です。

マインドフルネスとは、「意図を持って、評価判断なく、この瞬間に注意を向けた状態」です。

ほとんどの人は、一度聞いただけでは「ん? それって、どういうことですか?」となってしまうでしょう。補足すると、次のようなことになります。

①意図を持って

目的や狙いを持って主体的に「さあ、これからやってみよう!」という姿勢です。反対に、意図を持たないというのは、自分なりの目的を持たない受け身な姿勢をいいます。

②評価判断なく

いいわるい、好ききらいなどをすぐに決めつけないことです。私たちはつい「〜をやっちゃダメ」「〜するべき」「〜でなければならない」などとジャッジ(評価判断)してしまいがちですが、決めつけずに留まることをいいます。

③この瞬間に注意を向けた状態

文字どおり、いまこの瞬間に注意を向けた状態です。いまに意識を向けている、心がここにある「状態」をいい、先ほどの図でいう

上半分の領域です。

この定義を、より具体的にイメージできるように、スノードームを例にしましょう。

いまこの瞬間に注意が向いていないときは、スノードームを振っているようなものです。過去を思い返して頭の中がぐるぐるしたり、未来を想像して心がモヤモヤしたりなど、気持ちが整っていない様子とスノードームの中の雪が舞う状況と重なるためです。

私自身、スノードームを手にした視点で「いまどういう状態?」と客観的・俯瞰的に観察することと解釈して定義を理解しています。

3 マインドフルネスという言葉の解釈

3つ目は、マインドフルネスという言葉の解釈です。

最近では、日本語圏での独自の進化により、次のような言葉遣いで使う人もいらっしゃいます。

● マインドフルネスする:呼吸する、瞑想する、いまここに集中する、など

● マインドフルな :整っている、穏やかである、など

本来の意味では、マインドフルネスという「状態」でいるように、マインドフルネス瞑想をする「行為」の位置づけになります。

言葉遣いを整理すると、次のように広義で通用するようになってきています。

● 狭義は、いまここに注意が向いている、気づいている「状態(being)」

● 広義は、いまここに注意を向けようとする「行為(doing)」も含む

本書『1分で整う いつでもどこでもマインドフルネス』のタイトルには、いつでもマインドフルネスでいよう、どこでもマインドフルネスをやろうという両方の意味合いが込められています。

ここまでに3つの観点で見てきましたが、理解は進んだでしょうか。あらためて、マインドフルネスを一言でいうと、「いまここに気づいている状態(being aware)」といえます。

いまここに注意を向けることで「気づき」が高まる

では、いまに注意を向けて心ここにある状態になると、どうなっていくのでしょうか。次は、マインドフルネスの意義を掘り下げていきましょう。

画像で表現すると、この2枚の写真のように変化していきます。

(左)ピントが合わず、ボケて見える

(右)ピントが合って、クッキリハッキリ見える

左側は、いまここに向いていない注意散漫な状態(オートパイロット)です。

カメラのピントを合わせようと思っても、注意があちこちにいってしまうので、フォーカスが効かずに、ピンボケな写真になってしまいます。チョウの模様がまだらっぽい、色は黄色くらいしかわかりません。

右側は、いまここに注意が向いている状態(マインドフルネス)です。

注意は留まっているので、カメラのピントを合わせやすく、フォーカスできるので、クッキリハッキリした写真に仕上がります。チョウの模様や色合い、グラデーションもはっきりとわかります。

この2枚の写真の変化を言葉で表現してみましょう。これまでは注意散漫でピンボケした状態でしか見えていなかった景色や視界が、目の前のことに注意を向けることで、ピントが合ってクッキリハッキリとと見えてくるようになりました。見えていなかったものが見えるようになることで、いままで気づけなかったことが気づけるようになる、ということです。

マインドフルネスの意義は、気づく力が高まることです。観察力や認識力が上がるともいえます。

いろいろな実践ワークを続けることで得られるもの

ここまで定義や意義に触れてきました。実践ワークや期待される効果、得られる価値までを一通り知っていると、基本を押さえたことになります。

代表的な実践ワークとして知られているのは瞑想ですが、それ以外にもさまざまな方法があります。

それぞれの実践ワークで共通するポイントは、シングルタスクで行うことです。シングルタスクとは1つに集中することをいい、いまはこれをやる、これ以外はやらないということになります。

一般的な実践ワークとして、次のものがあります。

● ボディスキャン(身体に注意を向ける)

● ジャーナリング(手書きすることで内面に注意を向ける)

● マインドフル・イーティング(食べることに注意を向ける)

● マインドフル・リスニング(話を聴くことに注意を向ける)

これらのワークの具体的なやり方は、第2章でくわしく紹介していきます。

上記以外でも、次のような形でオリジナルの「マインドフル・○○」というワークを自分でつくってしまってもかまいません。

● マインドフル・ウォーキング(歩くことに注意を向ける)

● マインドフル・リーディング(本を読むことに注意を向ける)

● マインドフル・コーヒー(コーヒーを飲むことに注意を向ける)

● マインドフル・ごっこ遊び(子どもと遊ぶことに注意を向ける)

● マインドフル・お片づけ(掃除や片づけすることに注意を向ける)

こうした実践ワークを1日あたり合計10分、約2〜3か月くらいを目安に続けていくと、次のような効果を感じられるようになります。

● ストレスが減る

● 集中力が上がる

● 生産性が上がる

● 創造性が上がる

● ケアレスミスが減る

さらに半年以上、1年と年単位で実践を重ねていくことで、次のように生活や人生が変わったと感じている実践者が多くいます。(詳細は第8章で紹介します)。

● 自己理解が深まる

● 感情をマネジメントできる

● 他者への共感が高まる

● コミュニケーション能力が高まる

● 価値観が明確になる

● 幸福感が高まる

私自身、マインドフルネスを続けてきて右記のような効果を感じつつ、もっとも価値あると感じているのは「自分の人生を生きている」と実感できていることです。

マインドフルネスの意義にあるように、目の前のことに集中してほんのわずかでも気づきがあることで、

「この状況だったら、こういう考えもアリだな」

「このアイディア以外に、どのような選択肢があるだろう」

「このような場面では、ああするよりもこうしたらいいかも」

という、いままでよりも思考や行動の幅が広がり、そのなかから最適なものを選べるようになりました。また、自分が選んでいるという自己決定感が高まったことで、自分の人生を生きているという感覚をより感じられるようになりました。

マインドフルネスをはじめるきっかけは人それぞれであり、感じる効果や価値も人それぞれです。共通するのは、さまざまな実践ワークを習慣的に続けることで、その人なりの効果を実感できることです。

以上で、「マインドフルネス」について知っておくべきことは十分となりました。続いて、気持ちを左右する「ストレス」についての理解を深めていきましょう。

あなたを苦しめる「ストレス」を知る

あなたは、どのような場面でストレスを感じるでしょうか?

たとえば仕事が忙しい、人間関係のトラブル、お金の心配などがあるかもしれません。私は、時間に追われる、将来への漠然とした不安などがあります。

誰にとっても、なるべくストレスは減らしたい、なくしたいものと思うはずですが、すべてのストレスが悪いわけではありません。仕事や試験、スポーツでは適度に負荷がかかる好ましいストレスもあります。しかし、負荷がかかりすぎると好ましくないストレスになり、気持ちが乱れてしまいます。

このパートでは、ストレスのイロハとして、定義や発生するメカニズムを学んでいきましょう。ここを押さえることで、ストレスとうまくつき合えるようになります。

いつもマルチタスクで忙しい、ストレスフルな日々

仕事や日常生活でこのような場面に、心当たりはありませんか。

食べながらスマホ動画を見る、歩きながらのチャット返信、会議中に別作業など、いくつも同時にやりくりするマルチタスクの状態。また、上司との関係、仕事とプライベートのバランス、今後のキャリアへの不安など、あれこれと考えすぎてしまって頭の中はフル回転、思考がぐるぐる状態……。

これは、あなたに限ったことではなく、誰もがマルチタスク&思考ぐるぐるな状況であり、大変な日々を過ごしています。

一方、身の回りの生活環境や社会を見渡しても、大変なことばかりです。

新型コロナウィルスをはじめ、気候変動や紛争、大規模な自然災害、事件・事故など想定外の出来事が日常的に起こっています。

私たちは大変、世の中も大変という、ダブルパンチでストレスフルな毎日を過ごしています。だからこそ、一人ひとりがとにかくストレスを何とかしたいと思っているのです。

ストレスの正体は「要因と反応の関係」にある

よく「ストレスがたまった」「ストレスでへこんだ」といいますが、あらためて「ストレス」とは、何でしょうか。

定義を調べると「外部から刺激を受けたときに身体の内部に生じる反応」とあります。医学や心理学では、外部からの刺激を「ストレス要因(ストレッサー)」、心身に生じる反応を「ストレス反応」と分類しており、あわせてストレスと呼んでいます。

指でボールを押しているイラストであらわすと、イメージしやすいでしょう。

例えば、ストレス要因には、上司や同僚との人間関係、長時間の仕事、ハラスメントなどの仕事の要因もあれば、家族や友人との関係、経済的な不安や心配、子育て・介護の負荷など仕事以外の要因もあります。

また、ストレス反応は、頭痛、胃痛、肩・首まわりの緊張などの身体の反応から、不安や心配、気分の落ち込み、怒りやイライラなど心の反応、生活リズムの乱れ、暴飲暴食、食欲低下など行動の反応もあります。

私自身の傾向では、スケジュールに追われる、睡眠時間が少ないといったことがストレス要因となりやすく、甘いものを食べたくなったり、一人になりたかったり、という行動面の反応が出やすいと自覚しています。

あなたにとってストレスを発生させやすい要因は何でしょうか。そして、どのような反応になりやすいのか、思い浮かべてみてください。

上記の図はストレス発生のメカニズムとして、職場のストレスチェックやメンタルヘルス研修で紹介されるものです。後に詳しく触れますが、要因と反応の関係を押さえておくのがポイントになります。

ストレスを要因と反応に分類し、自分自身の傾向を知ることで、単に「ストレスがたまっている」というピンボケした表現から、「仕事のプレッシャーによって、不安や心配という心の反応が出ている」というクッキリハッキリした表現をすることができるようになります。ストレスの正体が具体的であればあるほど、適切に対処しやすくなっていくのです。

それでは、いよいよ気持ちや心の状態を左右するマインドフルネスとストレスの関係性について見ていきましょう。

ストレスが減り、いろいろなことに動じなくなる

「マインドフルネス」と「ストレス」をそれぞれ理解したうえで、マインドフルネスとストレスの関係を2つのアプローチで見ていきましょう。ここまでくると、自分の気持ちを整える準備が整っていきます。

1 要因と反応に気づく

ストレスに対処するためには、結果に対する応急処置と原因に対する根本解決があり、「要因と反応に気づく」ことがポイントです。

たとえば、あなたがテレワークでのオンライン会議中に、自宅のWi-Fi が落ちてしまった場面を想像してみてください。

(応急処置)反応に気づき、深呼吸する

応急処置では、まず身体や心に起こっているストレス反応に気づくことが大事です。身体がこわばり、心は落ち着かず動揺しているという反応に気づきます。

その反応に気づいたら、その場でゆっくりと深呼吸してみましょう。何回か呼吸を繰り返すことで、少しずつ身体のこわばりがほぐれて、心の落ち着きを取り戻すことができ、反応は収まっていきます。

(根本解決)要因に気づき、対策する

根本解決では、要因に気づく、原因を特定することが肝心です。この例ではストレス要因(Wi-Fi が落ちた)はわかりやすいですが、同じような要因を発生させないように予防する、再発防止の対策をすることが必要です。

1つ目のアプローチでは、ストレスの「反応に気づく」「要因に気づく」ために、今に注意を向けて気づくことが役立ちます。自分の身体や心の状態に気づけるよう、何かあるたびに「いまどういう状態?」を問いかけることは有効です。

一般的なストレス対処はこれで十分なのですが、もう1つのアプローチを見ていきましょう。

2 要因と反応の間に距離を置く

マインドフルネスを活かしてストレスに対処するには、「要因と反応の間に距離を置く」ことが効果的です。場所を離れる、一時的に時間を置く、苦手な人と距離を取るなど、物理的に距離を置くことに加えて、マインドフルネスの観点では「認知的な距離」を置くことが重要になります。

前述した定義にある「②評価判断なし」により、要因と反応の間に認知的な距離を置くことができるようになります。先ほどと同じ場面を例に、要因と反応の間に距離がない場合と、ある場合を比べてみましょう。

距離がない場合

マインドフルネスを実践したことがない方は、要因と反応の間に認知的な距離がなく、何かあった瞬間に、「ヤバい」「もうダメだ」という「評価判断あり」をしてしまい、そのまま条件反射的に反応してしまいます。

距離がある場合

マインドフルネスのベテラン実践者は、要因と反応の間に認知的な距離を置こうとします。何かあった瞬間でも、Wi-Fi が切れたという事実を冷静に受け止めたり、すぐに落ち着きを取り戻したり、「もうダメだ」という評価判断をしたことに気づき、それを手放して「評価判断なし」の状態へ戻ります。

ほかの接続先を探す、再接続を待つなど落ち着いた行動をすることができ、身体が緊張する、心が動揺する反応は起こりにくくなります。

2つ目のアプローチ「要因と反応の間に距離を置く」は、マインドフルネスを習慣的に続けていくことで徐々にできるようになります。評価判断なしでいようとすることで、目の前にある事象や物事の捉え方や見え方が変わっていき、ストレス反応が出にくくなる、ストレスと感じなくなることにつながっていきます。

マインドフルネスによってストレスが減るというのは、じつはストレス要因そのものは減りません。外部の刺激なので自分ではコントロールできないためです。ストレス要因や反応に対して気づき、認知的距離を置くことで、ストレスとのつき合い方がうまくなり、結果としてストレス反応が減っていくのです。

実際にやってみましょう

ここまで、知っているようで知らなかった「マインドフルネス」、日ごろ何気なく使っている「ストレス」について学んできました。

あなたの気持ちや心の状態に影響がありそうと思えてきたでしょうか。

それでは、これより「1分で気持ちを整える」体験を実際にやってみましょう。

ほとんどの方は「1分で整うの?」と疑問に思うかもしれません。もし、本当に1分で整うのであれば、仕事や生活のなかでも、やってみたいと思いませんか?

(before)ストレスを思い浮かべる

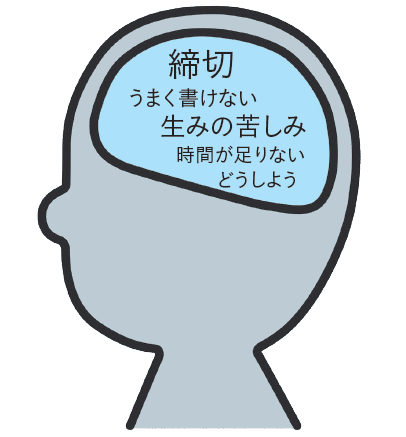

このタイミングで、お手元にノート、ペン、タイマーのご用意をお願いします。ノートには、次の図のようなイラストを2つ描いてみてください。この図に書き込んでも構いません。

ワーク①

「最近、あなたがストレスを感じた場面」を思い浮かべる

「仕事でこんな出来事があった」など、軽めのストレスを感じた場面を、できるだけリアルに思い起こしてみてください。重めのストレスを思い返すと反応が出てしまうので、軽めのもので大丈夫です。

タイマーで1分間をセットして、はじめましょう。

はい、ありがとうございました。いま、ストレスを思い浮かべた1分間を過ごしていただきました。あなたにとって、この1分間はどのような時間でしたか?

この1分間で、いろいろ思い出して余計なストレスがたまった、ストレスを感じると身体が冷えた、いま思い返すとそこまでストレスじゃなかったなど、何かしら体験されたことがあると思います。

ワーク②

頭や心に思い浮かんできたことを一つひとつキーワードにして、

先ほどのイラストの上側に書き留めてみてください

参考までに、この原稿を書いている時点の私の頭の中はこんな感じです。

(after)呼吸に注意を向ける

続いて、「呼吸に注意を向ける」ワークを、先ほどと同じく1分間で行います。

深呼吸するときには「息を吸って、吐いて」と言われることが多いですが、呼吸の漢字には「吐く、吸う」という意味があり、今回は吐くからやってみましょう。

ワーク③

「ゆっくり深い呼吸」をしてみましょう

呼吸に注意を向けるやり方です。

1 イスに座ってリラックスします

2 口から息をふーっと吐く

3 鼻から息をすっと吸う

4 2、3を繰り返す

1分間をセットして、実際にやってみてください。

呼吸に注意を向けた時間を過ごしてみて、いかがだったでしょうか。

ワーク④

あなたの頭や心に思い浮かんできたことを、イラストの下側に書き留めてみてください

体験前後を比較する

ここまでに、「ストレスを思い浮かべる」「呼吸に注意を向ける」「頭や心に浮かんだことを書き留める」ことを体験しました。この4つのワークを通して、何を感じたでしょうか。

体験前と後の頭の中にあるキーワードを見比べて、何かしらの違いや変化があるかを少し振り返ってみましょう。決して何かを感じなくてはいけない、変わらなくてはいけないわけではありません。何も感じない、変わっていないということに気づくことも大切です。

あなたの頭の中のキーワードの数が減った、ネガティブな気持ちが薄くなった、スッキリしているなど、ポジティブな変化を少しでも感じられたのなら、「1分で気持ちが整った」といえるでしょう。

逆に、キーワードの数は変わらない、もしくは増えた、ぜんぜん違うことが思い浮かんだ、眠くなったなどの変化を感じたら、「1分で気持ちは整わなかった」といえます。

「気持ちを整える」とは

この4つのワークでは、いったい何が行われていたのか。ネタバレの図を

参考に、あなたの頭の中を整理していきます。

今回の「1分で気持ちを整える」体験では、次のワークを行っていました。

● (before)整っていない状態(心にストレス反応が生じている)から

● (after)整っている状態(心のストレス反応を落ち着かせる)へ

深呼吸を行うことは、医学的にいうと自律神経へ働きかけることになります。

自律神経とは、生きていくうえで必要な呼吸や心拍、消化・吸収など、休むことなく働き続けている神経で、緊張やストレスを感じたときに優位になる「交感神経」と、リラックスしているときに優位になる「副交感神経」があります。

ワーク①でストレスを思い浮かべると、呼吸は浅く速くなって交感神経が優位となり、自律神経のバランスが乱れてしまいます。ワーク③では深くゆったりした呼吸をすることで、酸素が脳や全身の細胞に行き届いて血行もよくなり、乱れた自律神経のバランスを調整して、ストレス反応を落ち着かせることにつながります。

自律神経に対しては直接コントロールできないのですが、呼吸は自分の意識でコントロールできるものです。ストレスを感じて気持ちを整えたいときには深呼吸する、呼吸に注意を向けることがポイントとなります。

また、「整う」「整える」という、2つの言葉も整理してみましょう。

● 整うのは、自然と整っているという「状態(being)

● 整えるのは、自ら意図をもって整っている状態になるような「行為(doing)」

「気持ちが整う」というのは、あくまで状態なので、100パーセント整っているかどうかはそのときの状況や体調次第で保証できるものではありません。一方、「気持ちを整える」のは行為なので、1分でも3分でも行うことができます。

私の解釈になりますが「気持ちを整える」とは、いまの自分の気持ちの状態に気づき、気持ちを整えようとする小さな試みです。

あなたの気持ちが整うかどうかは、この小さな試みを仕事や日常生活のなかで取り組めるかどうかにかかっています。ふとした瞬間に少しずつでも取り組むことができれば、過ごし方が変わっていく、よりよい毎日に変わっていくことでしょう。

第1章のまとめ

● マインドフルネスとは、いまここに注意を向けて、気づいている状態です。目の前にあるものに対して注意を向けることで、気づきを高めることができます。注意を向ける実践ワークはいくつもあり、心が安定するなどさまざまなメリットがあります。

● マインドフルネスによってストレスを減らすには、「要因と反応に気づく」「要因と反応の間に距離を置く」の2つのアプローチがあります。どちらも気づくことで対処することができます。

● 気持ちを整えるとは、いま感じている気持ちに気づいて、整えようとする小さな試みです。1分でも行うことができ、少しずつ仕事や生活に取り入れることができます。

***

長文をお読みいただきまして、ありがとうございました。

マインドフルネスに興味関心を持っていただいた方、続きは書籍で ↓