何歳からでもあだ名をつけよう

高校生の頃、バクソンというあだ名の友人がいた。同じ野球部で帰る方角も同じ。ポジションもファーストとライトで同じ方角なこともあり仲良くしていた。今は地元で教師として働き二児の父親になっていると聞く。彼がなぜこのようなあだ名になったかというと、使っていた鞄のメーカーが「BAXON」だったからだ。

制服がデフォルトの高校生にとって鞄はおしゃれに使える数少ないアイテムだ。そこにアディダスでもナイキでもグレゴリーでもTENSHI NO TSUBASAでもなく「BAXON」を持ってくる独特のセンスが、いかにもバクソン!という感じのルックスと絶妙にマッチしてあだ名にまで昇格してしまったのだろう。高校3年間を名字で呼ばれ、その後の人生も名字を略したあだ名しかもらえなかった自分は、そういう「本名とは関係ないあだ名」が羨ましかった。

『画狂老人卍』は、画家の葛飾北斎が75歳以降の晩年に使用していたペンネーム。自らを狂人と呼び最後に記号まで付けてしまう、中二病的センスを200年先取りしたあだ名である。昨夏旅行した長野県小布施で「北斎進化論」の展示を見るまでは、彼がキャリアの中でたびたび名前を変えてきたことさえ知らなかった。

北斎は長い画家人生の中で様々な流派に出入りを繰り返し、そのたびに画風と名前を変えていたらしい。マンガの集中線のような技法の発明や、書体の絵画化、◯△□の幾何学模様で描いたロゴのような動物の絵など、今日でいうグラフィックデザインの技法を先取りしていたことにも驚いた。有名になった時期の名前をとって歴史上は「葛飾北斎」と呼ばれているが、北斎が北斎であった期間はわずか5年しかなかった。

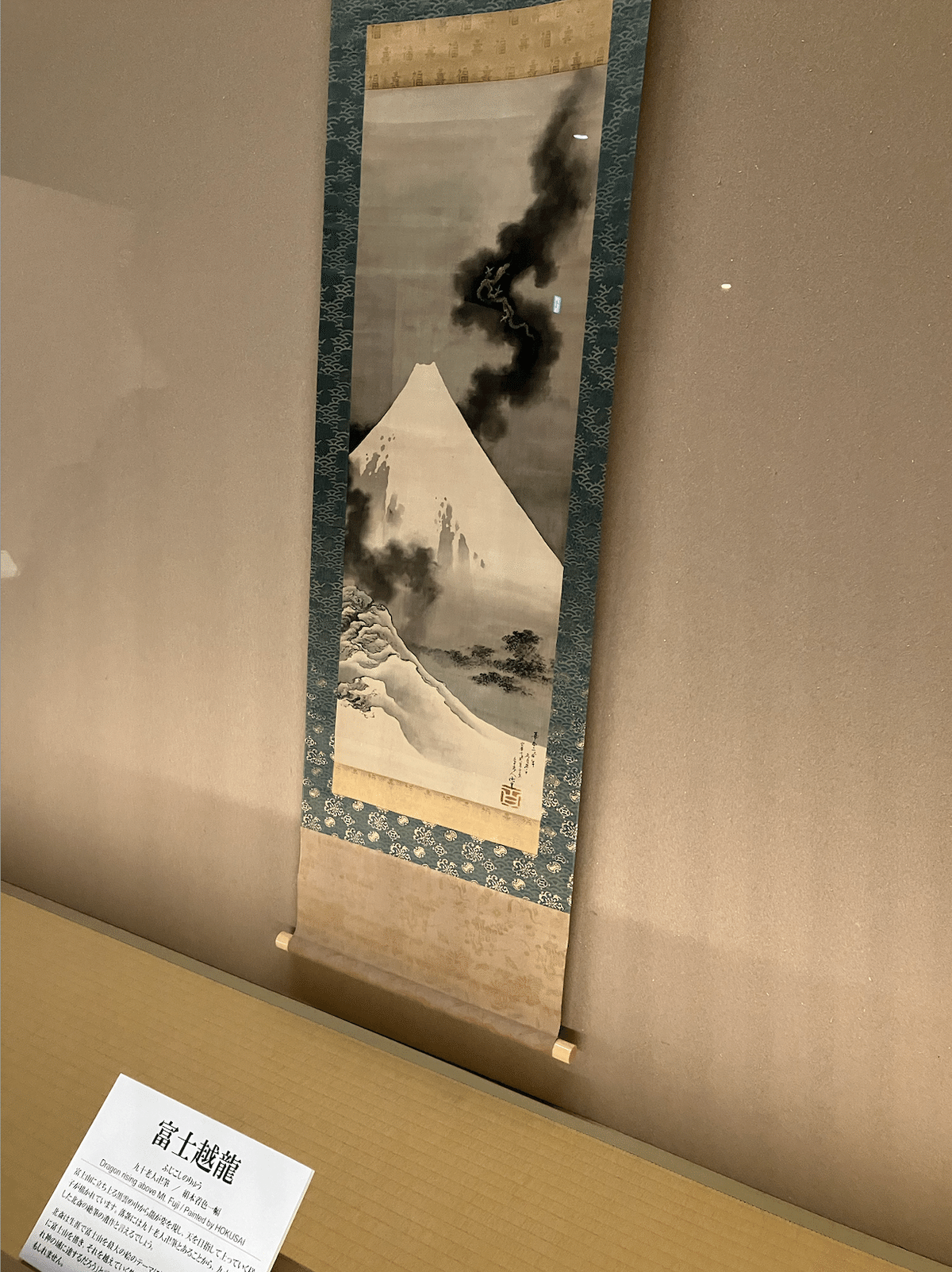

(信州小布施 北斎館『北斎進化論』にて撮影)

思うに北斎にとって名前とは、「コンセプト」だったのではないか。過去の自分が培ってきたもの、今の自分が作るべきもの、そして未来に向かうべき先。過去・現在・未来を凝縮して内外に指し示す道標としてのペンネーム。そう考えれば最終到達点が画狂老人卍という、絵に全てを捧ぐ覚悟をたった5文字に凝縮したソリッドな言葉だったのも納得がいく。

一度美術展を訪れるなどして本物を見ていただくとわかるのだが、この画狂老人卍期の絵がまた最高にかっこいい。一般的な北斎のイメージにあるカラフルな刷物の風景画とは対照的な、肉筆で描かれる黒と金のストイックな世界。描かれるモチーフはおもに動物、植物、宗教、生と死だ。死期を悟った自らの姿を天に登る龍に見立てた『富士越龍』は、まさに暗黒ハードコア版・画竜点睛。絵に狂い、絵を極めて死んでいった、彼なりに満足のいく人生だったことが想像できる作品だ。

(信州小布施 北斎館『北斎進化論』にて撮影)

40歳を過ぎて人生も折り返しに差し掛かり、残りの40年間をどう生きようか迷う時がある。そんな時、ひとつのきっかけとして「名前を変える」選択肢があることに北斎は、いや画狂老人卍は気づかせてくれる。

何も親からもらった本名を変えろというわけではなく。ペンネームや屋号やあだ名…自分で自由に変えられる名前の方を変えればいい。名前とは一番身近なコンセプト。一番身近な変化のための矢印だ。北斎は画狂老人卍になったからこそ極限まで画に没頭できたのだと思うし、バクソンが初心者から3年間でスラッガーへと成長できたのは、濁点の立ったパワフルな名前をつけられたからこそだ。

とても75歳の老人がつけると思えないクレイジーなこのあだ名は、幾つになっても進化の途中でいられることの証明。いつまでも変わり続けるという願いには、人間くさくて、しぶとくて、潔く「ない」美しさがある。画狂老人卍。こんな生き方がしたい。こんな死に方がしたい。

「BIG JOHN」や「BOBSON」のような

ジーンズメーカーだった(多分)