大河ドラマ『光る君へ』 “本物”の平安を届ける/書道指導・根本知

彰子の入内と定子の死…。

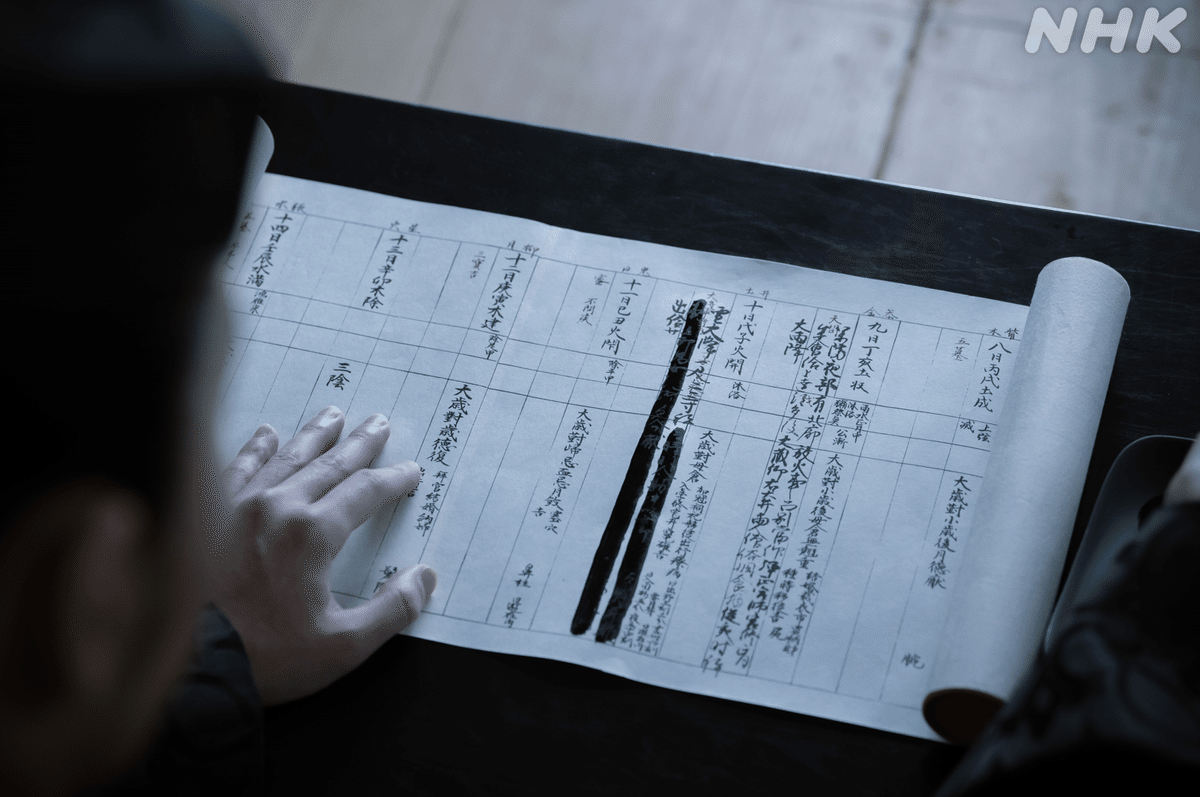

怒涛の展開を迎えた大河ドラマ『光る君へ』第28回ですが、書道指導を担当する私がご紹介したいのは、雪が降るなか、道長が日記に取り消し線を2本入れたシーンです。

彰子の中宮御立后の日として、安倍晴明が“よき日”と占った2月25日の”廿(二十)”まで書いた後、ふと筆を止め「まだ詔はおりてはおらぬ」と書いた箇所を消します。

実はこの2本の取り消し線、時代考証の倉本一宏さんの情熱で、1000年以上前に書かれた道長の日記「御堂関白記」とまるっきり同じように、線と線の隙間すらそろえて引こうと、柄本佑さんや制作チームは撮影に臨んでいました。

稽古で線を引く練習をして、いざ本番。

ビーっと2本線を引き、監督からはOKの合図。

しかし、線と線の間がつぶれてしまっている…。

私は「もう1回」とお願いしました。

柄本さんも「俺も、ここ狙いたいわ」とリテイクを希望。

そして緊張のテイク2。

引かれた2本線は自筆とぴったり一緒に。

柄本さんは「すごくない?」と、私とハイタッチ。

「線1本であっても、本物に近づきたい」

柄本さんは「自分が道長だ」という思いで演じられているのです。

『光る君へ』の撮影現場は本気と本気のぶつかり合い。

「いかに本物にするか」

役者のみなさんも制作チームも心を砕いています。その情熱を、書道指導を担当している私の目線でお伝えしたいと思います。

根本 知(ねもと・さとし)

大東文化大学大学院博士課程修了、2013年博士号(書道学)取得。大学で教鞭をとるかたわら、仮名書道の教室を開く。19年にはニューヨークで個展を開催。大河ドラマ『光る君へ』では、題字と書道指導を担当する。

25年の仮名人生が報われた日

“仮名”と、仮名が生まれた“平安”をこよなく愛する根本知です。

そんな私が、平安を描く『光る君へ』の制作チームに入れるとは。「見つけてくれてありがとうございます」と、全力投球の日々です。

私が仮名文字と出会ったのは25年前。

中学生のときの家庭教師がたまたま仮名書道の先生で、勉強そっちのけで仮名の本や巻物を持ってきてくれたことが始まりです。

もともと小さいころから絵を描くことが好きだった私は、その美しい字にすっかり心奪われました。線対称ではないアシンメトリーな形。そして柔らかく流れるような筆跡。それはまるで絵のようで、「やってみたい」と思わず言っていました。

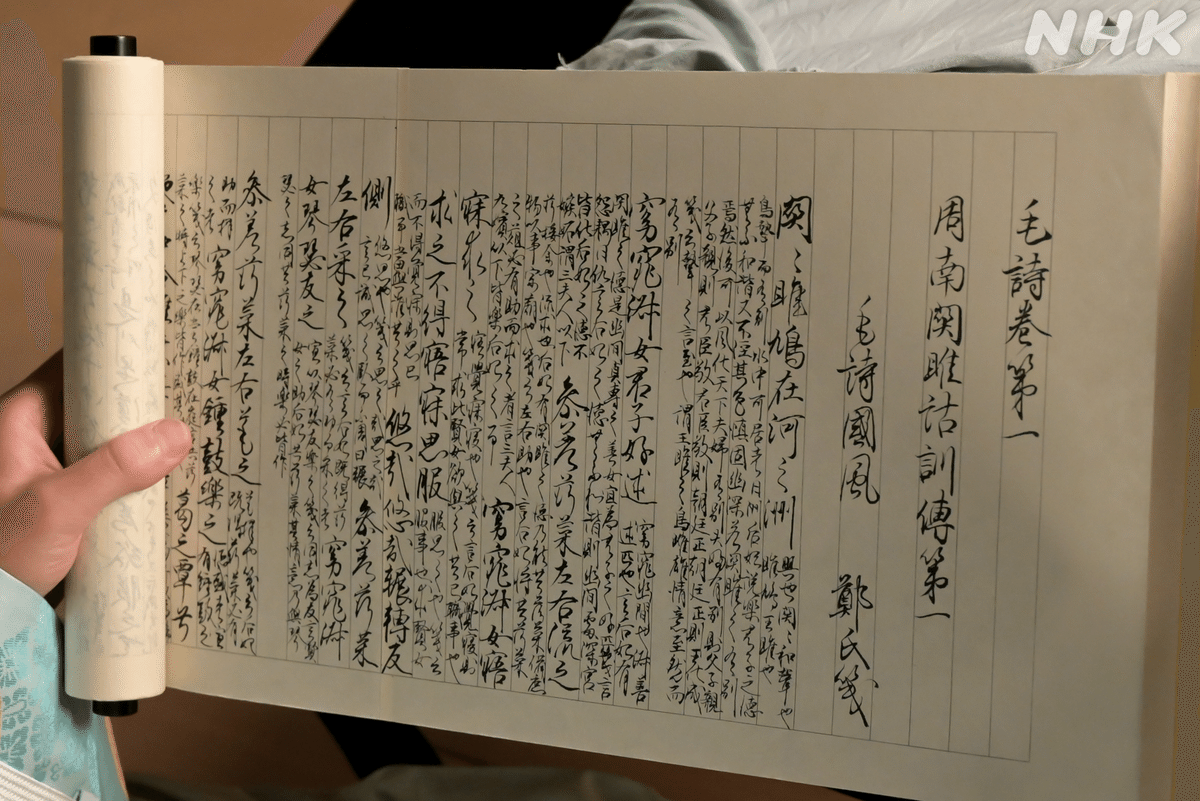

まず、最初に渡されたのは「関戸本古今集全字典」。藤原行成が書いたと伝えられる「関戸本古今集」から、仮名すべてを抽出し、例えば“の”なら“の”の字、“し”なら“し”の字ごとにまとめた字典です。

行成は、平安時代に生まれた仮名に型をつくり、「こう書いたらキレイに書ける」という形式美を整えた“仮名の神様”的存在です。

仮名書道を習う者はみな、最初に行成の字を書き写す“臨書”から始めます。

それはまるで漫画をまねて絵を描く作業のようで非常に楽しく、字典は私の愛読書になりました。

高校時代は、電車の行きも帰りもずっと「関戸本古今集全字典」。“の”ページの隣も“の”。めくっても“の”。

「この“の”はここに力が入っているのか」

「こうやって筆を回すんだな」

と見続けていたら、隣のおばあちゃんに「あなた何を見ているの?」と心配されたのは良い思い出です。

そして、仮名を通して源氏物語など平安文学にものめりこみ、平安の魅力を伝える書道家という道を選びました。

でも、仮名というのはニッチな世界。

「書道家です」と自己紹介すると、「大きい筆で書くんですか?」と言われ、「僕がやっているのは仮名なんです」と言うと「仮名ってなんですか」と言われ…を繰り返してきました。

誰に話してもわかってもらえないもどかしさ。

それでも、「これをやりたい」と好きだから続けてきました。

そうしたら、大河ドラマの書道指導の声がかかった。

ガッツポーズして「よっしゃー!」

この25年のすべてが報われた気がしました。

だからこそ全部応えたいという思いで、今臨んでいます。

吉高さんに、“平安愛”シャワーを

初めての仕事はまだ脚本もできあがっていないころ。監督やプロデューサーから「根本さんの“平安大好きです”っていうのを、吉高さんに伝えてください」と言われました。

字や技法を教えるのではなく、まず平安がなぜこんなに魅力的なのか、私の“愛”を伝えることで、紫式部を演じてもらうヒントになればということでした。

そこで、「源氏物語、読んだことあります?」から始め、「百人一首っていうのはね」「古今集は…」と、“推し”を伝えるかのごとく、平安時代の文学の話をいっぱいしました。

吉高さんがすごいなぁと思うのは、この、ちょっと引くくらいの私の熱量を受け止めてくれたところ。もちろん芸能考証・指導の友吉鶴心さん、時代考証の倉本一宏さん、風俗考証の佐多芳彦さんも平安への熱量が半端じゃありません。だから、どの稽古に行っても、平安愛を浴びているはず。

それを、「好きねぇ」なんて言いながら、吸収し、撮影に生かしていくのが、吉高さんなのです。

書は、人なり

みんなの“平安愛”を一身に受けて、吉高さんの書道指導はスタートしました。

“文字を書く”シーンが毎回登場する今回の大河ドラマでは、役者のみなさんの手元のシーンは、すべてご本人が実際に書かれています。

それぞれが書く字を役のキャラクターや身分などを踏まえて監督と決め、書き方の指導をしたり、書道シーンの撮影に立ち会い監修したりするのが私の役割です。

まひろは、ふつふつと沸き立つ熱を内に秘めている人物。そこで、“小粒で繊細”という文字に決まりました。

ところがここで問題が。平安時代では、筆は必ず右手で持つのですが、吉高さんは左利きです。利き手ではないほうで、書いたことがない仮名文字に挑戦せねばならない。

しかし、実際に指導を始めてみると、それが逆に功を奏していることがわかりました。利き手じゃないからこそ、筆をギュッと握ることができず、“軽く持つ”という仮名の理想的な筆の持ち方になっていたのです。

吉高さんへの指導は、3時間に及ぶこともありました。今や吉高さんも「筆は右手じゃないとしっくりこない」というほどです。

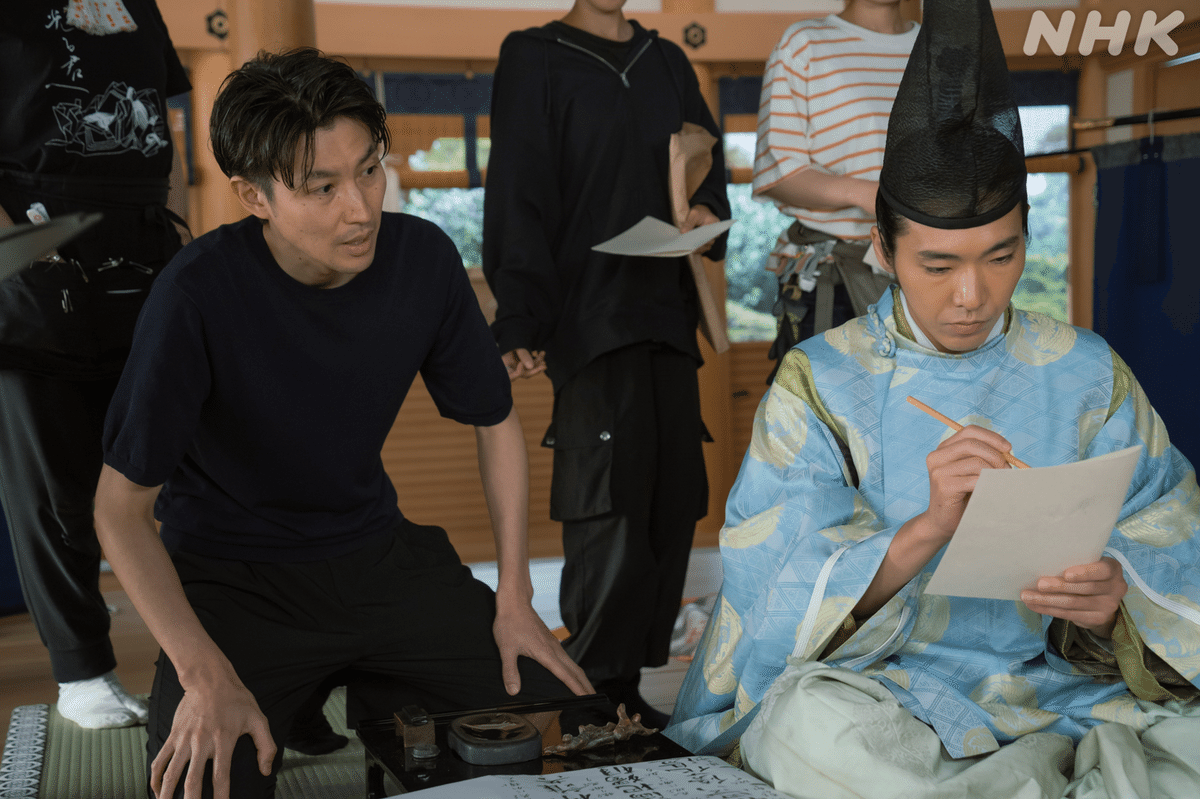

そして道長役の柄本佑さん。

道長の自筆は、国宝「御堂関白記」などが残っています。大学の授業で私が学生によく言うのが「平安時代の仮名、キレイでしょ。でも、全員がここまでだったかというと、そうじゃないよ」。その例として挙げるのが、道長です。大きさはバラバラだし、筆は寝ている。でも、上手い下手を気にせず、堂々としている。それが道長の字です。

柄本さんは、最初に道長の字を見たときから「あ、なんか良い字。この字好きだな」と親和性がある様子。そして、臨書してもらってびっくり。もうナチュラルに実際の道長の字と似ていました。そこで、道長の作り物は柄本さんご自身が担当することに。文字から見る柄本さんは、道長の生まれ変わりのような方だと思っています。

ところで、柄本さんの字や書き方がだんだん変化していること、お気づきでしょうか?

行成に書を習い(第12回)、偉くなるにつれ、気楽で乱雑だった字が、少し小さく繊細で、いわゆる“上手い”字に変わっています。柄本さんに練習してもらい、あえて変えたのです。

「書は人なり」という言葉があります。道長が成長し、立場や身分が変わるにつれ、字も変わっていく。その様を描きたいと思いました。

それは、まひろも然り。

まひろが書くシーンは、歌を詠んだり、漢籍を書き写したりすることが主です。だから、文字を味わいながらゆったりと優雅に姿勢よく書いています。

それが、紫式部となり作家性が出てくると、姿勢は前のめりになり、筆の下のほうを持ってギュッと力を入れて叩くように速く書くようになります。

この変化は、脚本の大石静さんやチーフ演出の中島由貴さんと話して決めました。

「そんなに優雅に書いてられないよね!だって脳内にあふれ出てきちゃうんだもん。『源氏物語』のアイデアを忘れないようにバーって書くよね」と。

ようやく慣れてきたところでの変更ということで、吉高さんは「えぇー」って言っていますが笑。ドラマの行方とともに、今後のまひろの字や書き方の変化にもぜひご注目ください。

「仮名の神様」を書く

書道指導でもっとも緊張したのが、藤原行成役、渡辺大知さんへの書道指導です。

なぜなら、前述のとおり、行成は“書の達人”。

私が人生をかけている“仮名の神様”だから、本当に上手な字を書く必要があります。

でも、それは杞憂に終わりました。

渡辺さんは、書道経験がありません。

ところが、私が行成の字を書いている様子を至近距離で見るだけで、「はー、なるほど。なんかわかった気がします。」と一言。

そして、実際にほぼ書けてしまうんです。行成の字が。

すると私もプロの目になり、「その筆の返しが少し違うんです」と1mm単位の修正を伝えます。

渡辺さんは、お手本を書いている姿をまたじっくり見て、「あー、ここか。」と一言。微修正までできてしまいます。渡辺さんのことは“天才”と呼ばせていただいています。

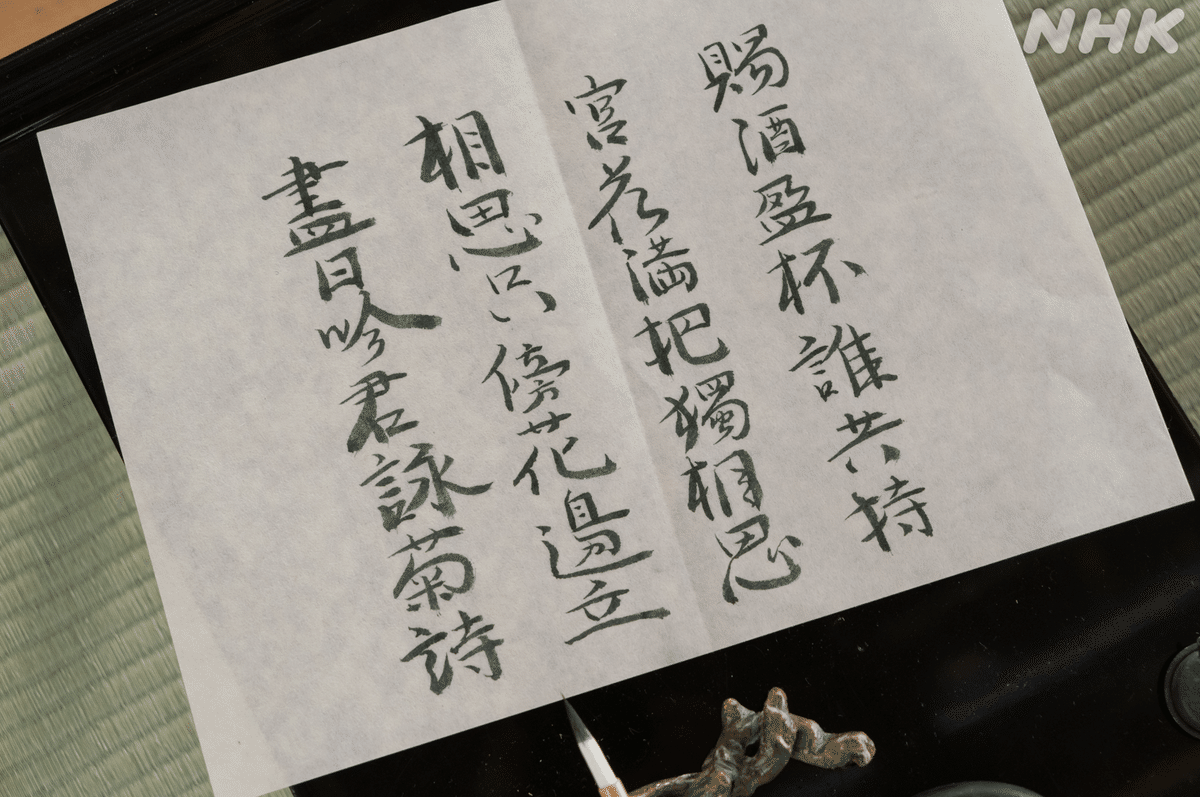

行成の書や手紙、巻物の完成版を作るのは、私の仕事です。行成への思い入れは人一倍。気合が入ります。

そこで登場するのが、中学以来の愛読書「関戸本古今集全字典」です。

例えば最初が「そ」で次は「は」だとしたら、字典とにらめっこしながら、どの「そ」とどの「は」を組み合わせると、一番行成の字としてしっくりくるのか一生懸命考えるのです。だから、他の登場人物の作り物と比べ、2倍、3倍と時間がかかります。

ちなみに、この「関戸本古今集全字典」は、私の書道指導のいわば三種の神器の1つ。

他の二種は何かというと、“小筆”と“資料”です。

今、市販されている小筆は毛の部分がすべてほぐれます。でも、この筆はほぐれません。

“命毛”と言われる先端の1本、これが仮名を書くときに大事なのです。当時紙は貴重だったので、細かい字でいっぱい書けるよう、先端以外を紙で巻いた筆、“平安巻筆”を使っていました。

日本でいま、これを作っているのは1つの筆の工房のみ。役者のみなさんも、撮影ではすべてこの筆を使っています。

そして、さまざまな字にまつわる資料。

藤原公任の字と伝わる書、藤原実資の自筆、まひろの字の着想を得た「斎宮女御集」、そして誰の字かわからないたくましい字、繊細な字、個性的な字…など。“作り物”を作るとき、これらが役立ちます。

例えば“名もなき人”の字を書く際には、監督と資料をながめながら、「今回どれでいきます?」とイメージをすり合わせます。そして、決まったら「よし!」と頭と手にインストールし、書いていくのです。

演出は、細部に宿る

書にまつわる“作り物”は本当にたくさんあるので、美術チームのみなさんには、私の「当時の巻物はこうだった」「こうしたい」「ここはゆずれない」などのこだわりをいっぱい受け入れてもらっています。

一方、美術チームの小道具や大道具にかける情熱も半端じゃありません。やりとりを重ねるうち、特にリーダーの西本幸司さんとはお互いにこだわりを言い合える仲になりました。

例えば、越前のシーンで宋人が滞在していた松原客館。撮影に立ち会っていたら、ふと、セットの端っこの襖が目に入りました。そこには、美しい墨流し(※)が!

※墨を水に垂らして水面に作った模様を紙や布に写しとる、日本の伝統技法

私「これ、やったんですか!?」

西本さん「やったやった。どう?」

私「いやめっちゃ素敵ですけど、これ映るんですか?」

西本さん「映らない!」

私「ですよね…。ここやったんですか。」

西本さん「やった!ここをこだわれば、本物のにおいが出るんだ。このにおいがこの時代を作るんだ。」

「演出は細部に宿る」。

この話は、長年大河ドラマの風俗考証をされている佐多芳彦さんから聞きました。

「“演出は細部に宿る”っていう言葉が撮影現場にはあってね。舞台作りも風俗考証もすべては演出なんだ。端っこの映らないものまで一生懸命作ると、そこからオーラやにおいが出る。すると演者さんが現場に入ったときに、そこが本物の平安になる。1つでも手を抜いたらそこに現代が現れて一気に壊れる。だからいかに現場を“平安”にして迎えるか、そこに手を抜いてはいけない。」

その視点で見ると、本当に御簾や几帳の紐1つ、釘1本まで、こだわって作られています。

“紙”もその1つです。

平安時代は「より書きやすい紙を」と、和紙を加工して作る“料紙”の技術が発達していった時代。階級によって、使う紙も3段階に分かれていました。

そんな説明はドラマでは一言もしていませんが、撮影で使用する紙も、実は3種類あります。まひろの父・藤原為時は下級貴族だったので、為時もまひろも「低級紙」を使っていました。よーく見ると、ちょっとチリが混じった茶色の紙だったんですよ。

少し身分が高くなると、黄なりの中級紙。そして上級紙は真っ白です。例えば、第16回で行成が一条天皇に古今集を献上したときの紙が上級紙でした。

さらに時代が進むと、料紙に装飾が施されていきます。金銀をまいたり、色で染めたり…。どこまで美しく派手になっていくのか、ぜひ見届けてください。

ちなみに…。

美術チームのリーダー西本さんの渾身の“墨流し”。

第22回で為時の後ろに映っていました!

西本さん、よかった笑!!!

題字に宿ったもの

最後に題字のことを。

書道指導を引き受けた当初、題字を書くということは決まっていませんでした。だから、自分にとってまるでご褒美のようなことでした。

4回のプレゼンテーションのために書いた枚数は、およそ800枚にのぼります。

最初は、研究者的な立場で、行成や道長の自筆から着想を得た“光”や、歴史に則った“る”や“へ”を出しました。

でも、平安時代の“る”は今と形がまったく違うし、“へ”はほぼ横線。「これじゃ読めません」と言われてしまいました。

その後も、

「もっと根本さんらしさを出せませんか?」

「もっとポップに」

「もっとエロティックに」

…と、さまざまな要望があり、悩みながら試行錯誤を重ねます。

最後のプレゼンを前にしたある夜のこと。

チーフ演出の中島由貴さんから電話をもらいました。

「書道のことはわからないけど、まひろから『道長さまへ』ではなく、『光る君へ』と恋文を書いたとしたら。その宛名が見たい。」

と。

「一流の人のアドバイスとはこういうことか」と思いました。

一瞬でわかったんです。紫式部と道長は一緒になるわけじゃない。

でも、ソウルメイトのようにずっと思い合う。

ちょっと遠いものに手を伸ばし、掴めないものを掴むような途切れそうな思いを“光”の字の最終角に込めました。

そして、“へ”の最後は少し上に跳ね、また“光”に戻る、そんな題字ができました。

オープニングで、吉高由里子さんの儚い表情に題字が出るのを初めて見たときは、鳥肌が立ちました。

私の字が、私の字ではなくなり、紫式部と、大石静さんの脚本と、冬野ユミさんの曲と、反田恭平さんのピアノ演奏と…、すべてが一体になっていたんです。

平安の魅力は、海外の文化や他者のことを受け入れつつも、染まらずに自分のものにすることだと思います。

そのあり方は、まさに「和」。いろいろなものが重なり、混ざり、和えられて、ハーモニーを奏でていくようすは、『光る君へ』チームの関係性のようにも思えます。

この仲間に入れたことは、私にとって本当に幸せです。最終話まで、25年間の仮名人生すべてをいかし、楽しんでいきたいと思います。