リヒャルトという名のシュトラウス

新日本フィルnoteではダントツの情報量「岡田友弘《オトの楽園》」。《たまに指揮者》の岡田友弘が新日本フィルの定期に絡めたり絡めなかったりしながら「広く浅い内容・読み応えだけを追求」をモットーにお送りしております。今回は定期《アルプス交響曲》に絡めてリヒャルトさんのお話です。

一般的に「シュトラウス」といえば「ワルツ王」として知られるヨハン・シュトラウス(父&子)に代表されるウィーンの音楽家一族を思い浮かべる方が多いだろう。後期ロマン派を代表する作曲家の一人で、クラシックファンにも絶大な人気を誇る「リヒャルト・シュトラウス」もきっとシュトラウス・ファミリーのひとりだと思っている方は一定数いる。だが、残念なことにリヒャルト・シュトラウスはウィーンの音楽家一族ではない。かつてリヒャルトがロンドンに公演に行った際に聴衆の一人から「あなたがあの『美しく青きドナウ』の作曲者でしたか!」と言われ困惑したエピソードは有名だ。

※

【写真】ヨハン・シュトラウスII (1890年頃)

「シュトラウス」という姓は、我々日本人が考えているよりもずっとメジャーな姓なのだ。ドイツのある都市の電話帳を開くと多数の「シュトラウスさん」がいることに驚く。前回の「オトの楽園」でJ.S.バッハ姓の由来について触れたが、この「シュトラウス」はドイツ語で「ダチョウ」の意味である。他に「花束」という意味もあるのだが、ほとんどの場合シュトラウスさんは「ダチョウさん」である。「ダチョウさん」ではあるが、シュトラウスさん達は熱湯風呂に落とされたり、「どうぞ!どうぞ!」と譲り合ったりはしない。

リヒャルト・シュトラウスは優れたホルン奏者として知られたフランツ・シュトラウスの息子として生まれた。生息地はビールの一大産地であるミュンヘン。高校の頃、地理の授業で教諭から「北緯50度上にビールの産地が集中している。札幌、ミュンヘン、ミルウォーキー・・・」と教わったことが懐かしい。世界的にも有名な「オクトーバーフェスト」をご存知の方も多いだろう。フランツの妻で、リヒャルトの母の実家はミュンヘンのビール醸造所である。そのミュンヘンの宮廷楽団のメンバーとして活動していた父のもとで、主にドイツ古典派の音楽に触れてシュトラウスは育った。特に父フランツはモーツァルトを信奉しており、その影響はリヒャルトにも少なからず影響を与えていた。また、父は同時代の「変革者たち」、例えはフランツ・リストやリヒャルト・ワーグナーの音楽に強烈な拒否反応を示した。特にワーグナーとは数々の不和のエピソードがある。ワーグナーは「シュトラウスは大嫌いなやつだが、彼がホルンを吹いたら誰も不機嫌ではいられない」と述べるほどにフランツは性格的には嫌なやつでも、ホルンの演奏は卓越した名奏者であったことが窺われる。好き嫌いはあるにせよ、フランツは「音楽の職人=楽隊(ガクタイ)」としての誇りとその義務を忘れることはなかった。その「音楽の職人」気質は息子の音楽活動や作曲にも大きな影響を与えている。

リヒャルトは音楽大学に学ぶことなく、音楽の知識や技術を習得している。これはリヒャルトの家庭環境が大きいが、当時は音楽を「個人教授」で学ぶことは珍しいことではなかった。大学の講義にも通ったが、あくまでも自己の興味に基づくものであり、卒業を目的としたものではなかった。完全なる父親の影響下で音楽の修養をドイツ古典派音楽中心に始めたリヒャルトであったが、思春期を超え「自我」が目覚めてくると、彼は父の忌み嫌うワーグナーの音楽に惹かれていく。当代随一の指揮者であったハンス・フォン・ビューローのもとでオーケストラの指揮者としてのキャリアをスタートさせたときに、そのオーケストラのコンサートマスターの影響を受け、以来ワーグナーの楽劇のスコアを買い読み漁り、楽劇の公演にも足を運んだ。この時期にワーグナーと対極をなす巨匠であったブラームスとも知り合い、ブラームスにも気に入られたようである。この相容れない「二面性」の融合がリヒャルトの音楽作品の特徴となり、音楽史上に金字塔を打ち立てるような存在になったといえよう。

【写真】ハンス・フォン・ビューロー(1889年頃)

※

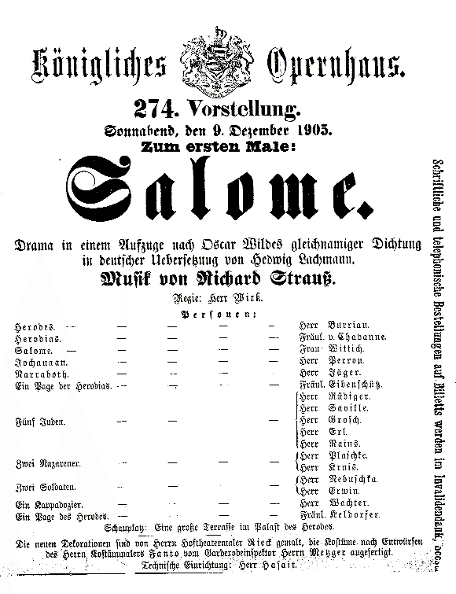

オーケストラの現場での経験が、リヒャルトの作曲に良好な影響を及ぼし、我々が現在親しんでいる多くの作品を生み出す事になる。前期は名作文学に題材を得たものが多い。『ドンファン』『ドン・キホーテ』『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯』『ツァラツストラはこう語った』などの交響詩だ。オペラの面でも旧約聖書の物語である『サロメ』をオペラ化して大きな反響を起こした。『サロメ』は題材のエキセントリックさも相まって、上演が禁止されたり、一回で公演が打ち切られたりなどかなりゴシップ的な話題を提供したが、皮肉なことにこのオペラはリヒャルトに大きな経済的メリットをもたらした。言い換えれば「大当たり」したのである。

【写真】「サロメ」初演の広告」(1905年)

『サロメ』の大ヒットが理由かは定かではないが『サロメ』が上演されたのち、リヒャルトはドイツ最高峰ツークシュピッツェ(2962メートル)の麓の村ガルミッシュに山荘を建設し、この地で指揮活動のオフシーズンに作曲をするようになった。この山荘はリヒャルト終焉の地でもあり、現在も「リヒャルト・シュトラウス・ヴィラ」として多くの観光客や、シュトラウス信者たちの巡礼地となっている。このガルミッシュで作曲されたのが、管弦楽のための交響的作品『アルプス交響曲』だ。しかしながら、このアルプス登山の1日を音楽にした作品は山荘から眺めたアルプスの山々に想いを馳せて作曲したものではなく、リヒャルトが10代の頃の登山の実体験が音楽となっているのである。言い換えれば「オレの登山の思い出」というような曲ともいえる。それが平凡で安っぽい下世話な音楽にならないところがリヒャルトの作曲家としての水準の高さや高い倫理観を反映しているといえよう。

後半期のリヒャルトの交響詩は『英雄の生涯』も『家庭交響曲』も『アルプス交響曲』もリヒャルト自身の姿を音楽に描いているという見方もできるだろう。それぞれ「オレの今までの生き様」「オレの家族のこと」「オレの登山日記」と「オレ目線」で作品が展開される。自分の実生活や実体験の中での様々な闘いや苦悩を壮大な音楽で描くリヒャルトは、自分が大好きだったのかもしれないし、また自分の不遇な星を自虐的に語る「ユーモア」のセンスのあった人物にも見える。貴方にはどのように見えるだろうか?

「オレの登山日記」である『アルプス交響曲』に描かれたリヒャルトの若き日の登山についてはその記録が残されている。概ねこのような体験であったようだ。

「1878年頃の夏、8月の終わり頃に登山に出かけた。真夜中の2時に出発し、5時間坂を登ったものの道に迷い、小径もないようなところで3時間下降し、結局12時間歩いたが風雨のため全身ずぶ濡れに。満身創痍のリヒャルトは偶然農家を発見!危機を免れた・・・。」

『アルプス交響曲』では登山者は危険な瞬間も経験しながらも頂上に立つが、この記録を見るとリヒャルトが頂上を極めたがどうかは不明である。なんとなく頂上には登れなかったような気がしないでもない。それ以外は概ね、彼の登山体験を反映しているようだ。曲の終盤にパイプオルガンが印象的に登場する部分がある。この部分に関して「キリスト教的な神的体験」を見出す意見もあるが、私は「散々道に迷った挙句、奇跡的に発見した農家の家の明かりを見たときの安堵と喜び」を音楽に表現したのではないかと思わずにはいられない。そのようにしてあの部分に至る音楽を聴くと、今までとは違った印象を持たれるかもしれない。

この部分に先立つ「嵐」の部分では「ウインドマシーン(風音器)」や「サンダーシート」が使用される。この曲のために発注された楽器もある。この他にもバリトンオーボエの一種であるヘッケルホーンや金管楽器のテナーホーンなど今では珍しい楽器も多く登場し、また放牧地で羊の体につける「カウベル」を楽器として使用している。普段のオーケストラのコンサートで見る機会のない楽器を見ることができるのもこの作品の大きな魅力である。「風の音」や「雷の音」をリアルに出したいと思ったのも、リヒャルトの少年時代の登山の体験が深く彼の深層に刻まれたためなのかもしれない。このような楽器が登場する部分を目で楽しむのも、この曲の醍醐味といえる。

「日の出」の部分は全曲の中で私の好きな部分のひとつだ。ラヴェルの『ダフニスとクロエ』の「夜明け」部分は「音楽史上最高の夜明け」と言われているが、私はこの『アルプス交響曲』の「日の出」が「音楽史上最高の日の出」であると信じて疑わない。また、頂上を極める部分の描写も壮大で素晴らしい。リヒャルトの音楽で、最高潮を迎える壮大で「オイシイ」部分では必ずといっていいほどホルンが使用されている。これは父フランツへの尊敬から来ているのだろうか?同じ金管楽器のトランペットも重要でオイシイ部分を多く担当するが、まさかのハイトーンが登場したりと、なかなか「シビれる」部分も多い。トロンボーンは「神的」「悪魔的」な部分を担当しこれもまた重要ではあるのだが、ホルンの大活躍には及ばない。リヒャルトの「ホルン愛」は彼の他の楽曲でも多く見られる。

ガルミッシュを起点として訪れることができる、ドイツ最高峰ツークシュピッツェには現在登山電車で頂上付近まで行くことができる。しかも鉄道の終点駅からは山頂までロープウエイで行けるのだ。気軽に行ける「ドイツ最高峰」をいつか訪れてみたいものである。怠け者の私には最高の「登山」の環境だ。この事実を知ったらリヒャルト・シュトラウスはどのようなことを思うだろうか。

一つだけはっきり言えるのは、登山電車とロープウエイで行ったら、きっと『アルプス交響曲』という名作は誕生しなかっただろうということだ。

〜演奏会のお知らせ〜

新日本フィル第633回定期演奏会《ジェイド》

サントリーホール・シリーズ

5/20 19:00開演

指揮:秋山和慶 Pf:伊藤恵・小菅優

曲目:

モーツァルト:2 台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K. 365*

R.シュトラウス:アルプス交響曲 op. 64, TrV 233

「オトの楽園」

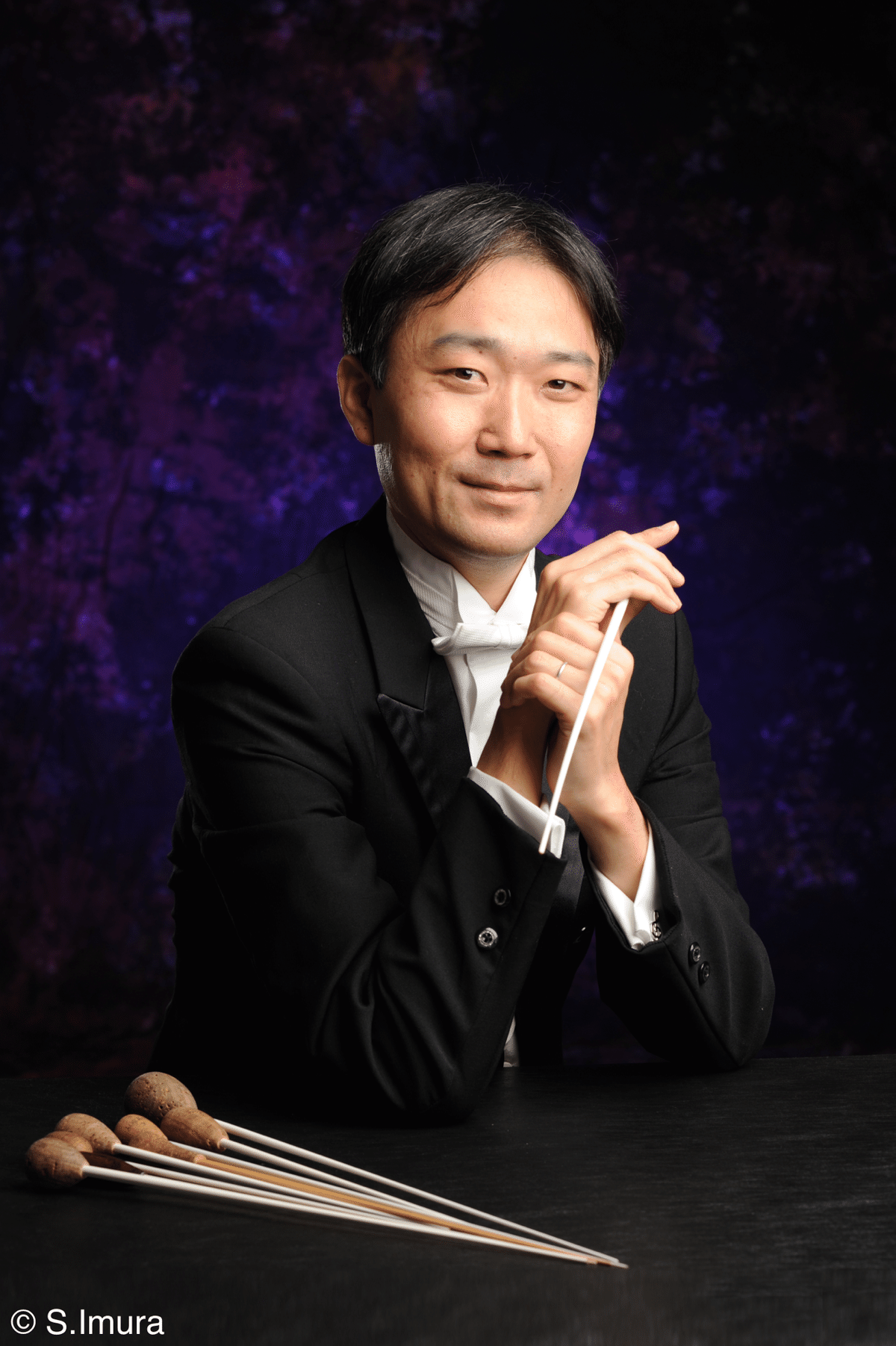

岡田友弘(おかだともひろ)

1974年秋田県由利本荘市出身。秋田県立本荘高等学校卒業後、中央大学文学部文学科ドイツ文学専攻卒業。その後色々あって桐朋学園大学において指揮を学び、渡欧。キジアーナ音楽院(イタリア)を研鑽の拠点とし、ヨーロッパ各地で研鑚を積む。これまでに、セントラル愛知交響楽団などをはじめ、各地の主要オーケストラと共演するほか、小学生からシルバー団体まで幅広く、全国各地のアマテュア・オーケストラや吹奏楽団の指導にも尽力。また、児童のための音楽イヴェントにも積極的に関わった。指揮者としてのレパートリーは古典から現代音楽まで多岐にわたり、ドイツ・オーストリア系の作曲家の管弦楽作品を主軸とし、ロシア音楽、北欧音楽の演奏にも定評がある。また近年では、イギリス音楽やフランス音楽、エストニア音楽などにもフォーカスを当て、研究を深めている。また、各ジャンルのソリストとの共演においても、その温かくユーモア溢れる人柄と音楽性によって多くの信頼を集めている。演奏会での軽妙なトークは特に中高年のファン層に人気があり、それを目的で演奏会に足を運ぶファンもいるとのこと。最近はクラシック音楽や指揮に関する執筆も行っている。日本リヒャルト・シュトラウス協会会員。英国レイフ・ヴォーン=ウィリアムズ・ソサエティ会員。マルコム・アーノルドソサエティ会員。

◆ 行ってみたいコンサートがたくさん!チケットもスマホでサクッと購入!

思い立ったらバナーをクリック!

いいなと思ったら応援しよう!