【集中連載「新ウィーン楽派」(1)】19世紀末、クラシック音楽の「現代」がはじまった・・・

新日本フィルnoteではダントツの情報量「岡田友弘《オトの楽園》」。指揮者の岡田友弘が新日本フィルの定期に絡めたり絡めなかったりしながら「広く浅い内容・読み応えだけを追求」をモットーにお送りしております。2月前半は3月定期演奏会で取り上げられる「新ウィーン楽派」特集です。クラシックファンにとっても「現代音楽」はちょっと苦手意識を持つ人も多いジャンル。しかし、それらが今でも演奏され続けているのには理由があるのです。そして、その代表的作曲家やその作品の特色を知ることで、これまで聴いてきた音楽が、少しだけ「身近に」感じられるかもしれません。「オトの楽園」では数回に渡り、その魅力を可能な限りわかりやすくお伝えします。

「現代音楽=ゲンダイオンガク」というパワーワード

「クラシック音楽が苦手…」という話は良く聞く話で「敷居を低く」「わかりやすく」という視点からさまざまなことを模索しながら、クラシック音楽界隈で生きている人々は日々苦心している。

その「苦手イメージ」のひとつが「現代音楽」ではないだろうか?

いわゆる「現代音楽」とはクラシック音楽史的には第二次世界大戦以降の音楽を指すことが多いようで、各音楽史の書物ではそのような位置付けがされているものが殆どだ。

だが、一般的に…いや、僕も含めて「現代音楽」と認識する作曲家や作品はそれ以前、1900年前後に生まれ出した作品であるように思う。ストラヴィンスキー、ヒンデミット、オルフ…ドビュッシーやラヴェルについてはあまり「現代音楽」という意識を持たないで鑑賞している人も多いが、時系列的には同じ時期に活躍した人物である。そしてその音楽の「先進性」は明らかに「新しい音楽」だ。

中でも「新ウィーン楽派」といわれる作曲家たちの作品の多くは、僕たちが抱く「ゲンダイオンガク」のイメージそのもの。近寄りがたい「難解な」音楽だ。不協和音、解決しない音楽、「歌」を感じさせないような旋律、複雑な変拍子。一体これは何を表現しているのか?この作品の良さがわからない…という気持ちを持っている人も多いのではないだろうか。

表向きは「新ウィーン楽派ってイイよね!」などと知識人ぶって語っているクラシック界の人も少なからずいるように思う。

なにより僕が「そのような人」だった。しかし職業上の手前「ワケガワカリマセン」とも言えずにこれまで悶々としてきたことを今、告白する。

そんな僕が今回「新ウィーン楽派」の作曲家について綴るのは自分のためでもある。新ウィーン楽派の作曲家は「新しい世界」を見つけようと果敢に挑戦した人たちである。彼らのことをもう少し深く知ることで、僕にとって、また現代音楽に漠然とした苦手意識がある人にとって「新しい世界」の扉を開くことを願いながら筆を進めたい。

「新ウィーン楽派」?

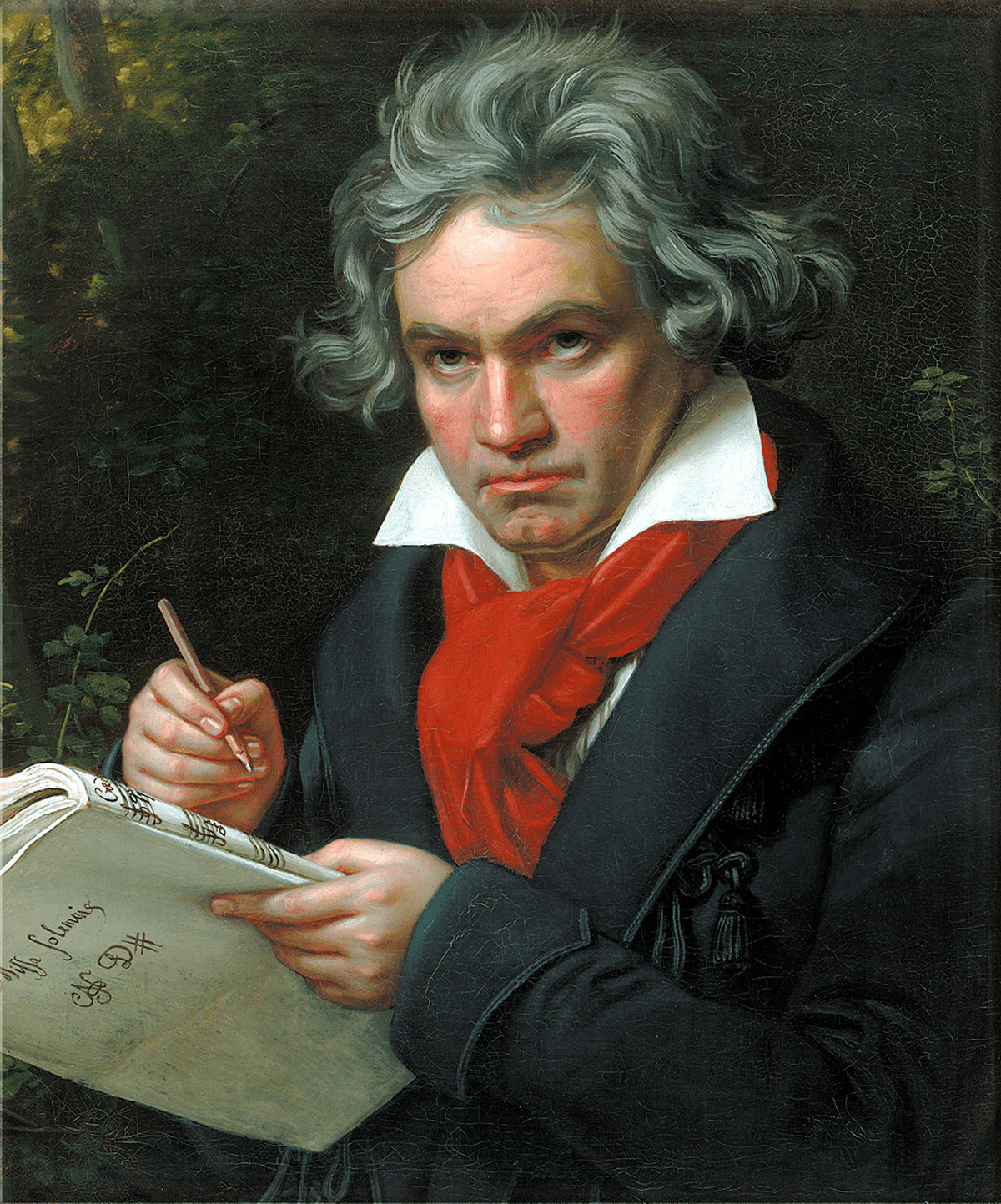

「新ウィーン楽派」とは1900年代初頭にかけてウィーンで活躍した作曲家集団。英語では”Second Viennese School"と言われることが多い。「第2のウィーン楽派」という意味となるのだが、これに対する「第1のウィーン楽派」とは誰のことを指すのだろうか。それは我々が広く親しんでいるハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなど主にウィーンで活躍した作曲家、つまり「ウィーン古典派」と言われている作曲家たちのことを指す。

彼ら「第1のウィーン楽派」、つまり「ウィーン古典派」の作曲家たちが後世に大きな影響を残したことは、現在でも多くの作品が演奏されていることからもわかる。その伝統がブラームスやシューマン、リストやワーグナーを経てマーラーやブルックナーに受け継がれてきたこともまた、音楽史を語る上で忘れてはならないことである。その音楽史的金字塔である「ウィーン楽派」に肩を並べるくらいの業績、変化をもたらしたのが「新ウィーン楽派」という風に僕は捉えている。

ドビュッシーとシェーンベルク・・・「現代音楽」の夜明け

この新ウィーン楽派の重要性を語るために、「現代音楽」について改めて考察したい。

森羅万象、この世の大体のものには「はじまり」がある。全く無の状態から宇宙が生まれ、現在も広がっているような例もあるが、音楽史において「この日この時から現代音楽です!」というのはやや乱暴な物言いだと思っている。しかし「クラシック音楽の現代」がはじまったとされるものがあるとするならば、それはフランスの作曲家ドビュッシーが「牧神の午後への前奏曲」を作曲したときであったということはできる。これまでのクラシック音楽に必須だった「調的な和声や旋律」から離れ、音楽でその色彩や印象を表現することを始めたという点がその理由とされる。それと同時期にオーストリアの作曲家アルノルト・シェーンベルクが自らの後期ロマン派的な作風から離れ、調性の曖昧な「半音階的」作品を経て「無調」の作品を作曲したときもまた音楽史上における「ロマン派から現代音楽への転換点」であったといえる。

膨張する「ロマン派音楽」

クラシック音楽の歴史的な時代区分に「バロック」「古典」「ロマン」という時代区分があるのは教養として知っている人も多いだろう。この時代の変遷がどのように発展してきたかといえば「和声」と「編成」の可能性の拡大という点が注目される。シンプルだった和音や和声進行が徐々に複雑化していき、それに伴い曲の長さや構成が大きくなっていった。それと同時にさまざまな和音の響きが模索され、シンプルであった和音にさまざまな「色彩」が与えられていった。「機能和声」という安定から緊張、そしてその解放という結末で音楽を構成することがこれらの時代の音楽の作法で、これにより聴衆は「高揚感」と「充足感」を得ることができる。人間の自然な欲求なのだ。その枠組みの中で、多彩なハーモニーが生まれていくが、発展とともにそこには「限界」も見えてくる。その限界点が近づいてきたのが19世紀末頃のこと。作曲家たちは「新しい響き」を求めて工夫をしていくことになる。これまで「不協和音」とされ禁じられていたものを機能和声に組み入れようとしたり、オーケストラの編成を大きくし「大は小を兼ねる」という考え方で「超巨大なサウンドから、小さな単位のサウンドまで」をオーケストレーションという「楽器の組み合わせ」で実現しようと試みる。代表的な作曲家としてはマーラーやブルックナー、リヒャルト・シュトラウスなどがその代表格。そしてリヒャルト・ワーグナーが及ぼした影響はとても大きい。オーケストラは極限まで拡大し、和音の持ち札は限界に近く多様性を持った。その上、通常は用いられない「楽器」までもがオーケストラの編成に導入されていく。例えば「カウベル」や「ハンマー」、「ギター」や「マンドリン」などがマーラーの交響曲などに採用された。音楽そのものだけではその拡大するものに耐えられなくなったと感じた作曲家は、文学や詩などにその着想を求め、オーケストラの作品に声楽や合唱を用いたりもした。これがいわゆる「後期ロマン派」の時代だ。

3月の定期演奏会で取り上げられるシェーンベルクの「ペレアスとメリザンド」はまさにそのような後期ロマン派の特徴を持ったシェーンベルク初期の代表作のひとつ。シェーンベルクが「無調」や「12音技法」で作曲する前の作品ということになる。一般的にイメージする「現代音楽の作曲家」としてのシェーンベルクの「もうひとつの顔」ともいえるだろう。

「牧神の午後への前奏曲」を作曲したドビュッシーがワーグナーについてこのような言葉を残している。

「夜明けと誤認された美しい日没」

この言葉が全てを物語っているように感じる。ワーグナーの音楽は一見「新しい音楽」に思えたが、それは最後の美しい輝きなのだ・・・つまり和声とオーケストレーションを主軸とした音楽の臨界点である。後期ロマン派の音楽についてこれほど簡潔に真理を突いた言葉を僕は知らない。絵画における運動と同様に、ドビュッシーは音楽の写実表現よりも、印象的な色彩を音楽で表そうとした。ゆえに彼は「印象派」と呼ばれているのだが、絵画における印象派の代表格モネの代表作「印象・日の出」のごとき、新しい音楽の日の出を「牧神の午後への前奏曲」で成し遂げたと言える。

そして・・・音楽史上の「超新星」、新ウィーン楽派が登場する

新ウィーン楽派の代表的作曲家の1人であるアルノルト・シェーンベルク。彼も他のドイツ・オーストリアの作曲家同様「調性的な」作品を初期には作曲していた。同様に彼の2人の高弟であるアントン・ウェーベルンとアルバン・ベルクもまた後期ロマン派風の大規模な管弦楽曲を作曲していた。ウェーベルンやベルクはグスタフ・マーラーの影響を受け、またシェーンベルクもまたマーラーやワーグナーなどの影響も受けながら、ブラームス、ベートーヴェン、バッハの音楽についての研究も深めていたことも重要な要素だ。高弟の2人もバロック以前の音楽に対しても興味の眼差しを向けていた。これらのことが後の彼らの「新しい作曲」にとっても大きな意味を持つことは、歴史の継続性を窺わせるものであり、まさに「温故知新」を実践した証左の一つとも言えるだろう。それについては次作で触れていきたい。

シェーンベルクの初期作品、つまり後期ロマン派風管弦楽作品の中に「グレの歌」という作品がある。この作品は超大編成のオーケストラと独唱、語り、合唱を要する壮大な作品で、その規模と長大さはマーラーの交響曲第8番「千人の交響曲」と比肩する超大作である。ツェムリンスキーの「抒情交響曲」とともに、これらの作品が後期ロマン派「最後の輝き」であり「調性音楽の最膨張」と捉えることができる。星の一生に準えると、星の最晩年の姿である「赤色巨星」のような状態が後期ロマン派の最後期の姿なのである。そして・・・膨張しその限界を迎え星としての生涯を閉じる時、天体は「超新星爆発」を起こす。

冬の星座として有名なオリオン座の一等星ベテルギウス。この星がまさに「赤色巨星」という老年期の恒星だ。数年前にそのベテルギウスが星としての寿命を終える時がもうすぐ訪れるかもしれないというニュースが駆け巡った。現在のところまだその時は訪れていないようだが、その最後の瞬間に大爆発を起こす現象を「超新星爆発」という。例えばベテルギウスが超新鮮爆発を起こすと、昼間でもその輝く姿を見ることができるという説もある。オリオン座の形が変わってしまうのは少し残念だが、超新星爆発をこの目で目撃したいものだと思う気持ちもある。

膨張し限界点を迎えた後期ロマン派音楽という「赤色巨星」が「超新星爆発」を起こして、新しい天体が生まれ、それが眩いくらいの光を放った瞬間、それこそが「現代音楽」誕生の瞬間であり、その超新星爆発の輝きのような存在がシェーンベルクであり、ベルクやウェーベルンといった「新ウィーン楽派」の作曲家なのである。

後期ロマン派の「超新星爆発」の瞬間、そしてその後の新ウィーン楽派については、次回「19世紀末、クラシック音楽の「現代」がはじまった・・・新ウィーン楽派(2)」でじっくりと綴っていきたい。

(文・岡田友弘)

演奏会情報

#647〈トリフォニーホール・シリーズ〉

2023年3月4日(土) 14:00 開演

#647〈サントリーホール・シリーズ〉

2023年3月6日(月) 19:00 開演

新日本フィルに斬新なプログラムと数々のアイディアを与えた現代音楽屈指の指揮者、メッツマッハー(2013-15, Conductor in Residence)が久々の登場!世界のテツラフとの共演にも期待!

〈プログラム〉

ウェーベルン:パッサカリア op. 1

ベルク:ヴァイオリン協奏曲

シェーンベルク:交響詩「ペレアスとメリザンド」 op. 5

指揮・インゴ・メッツマッハー

独奏・クリスティアン・テツラフ(ヴァイオリン)

管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団

チケット、詳細は新日本フィルウェブサイトでCHECK!

執筆者プロフィール

岡田友弘

1974年秋田県由利本荘市出身。秋田県立本荘高等学校卒業後、中央大学文学部文学科ドイツ文学専攻入学。その後色々あって(留年とか・・・)桐朋学園大学において指揮を学び、渡欧。キジアーナ音楽院(イタリア)を研鑽の拠点とし、ヨーロッパ各地で研鑚を積む。これまでに、セントラル愛知交響楽団などをはじめ、各地の主要オーケストラと共演するほか、小学生からシルバー団体まで幅広く、全国各地のアマテュア・オーケストラや吹奏楽団の指導にも尽力。また、児童のための音楽イヴェントにも積極的に関わった。指揮者としてのレパートリーは古典から現代音楽まで多岐にわたり、ドイツ・オーストリア系の作曲家の管弦楽作品を主軸とし、ロシア音楽、北欧音楽の演奏にも定評がある。また近年では、イギリス音楽やフランス音楽、エストニア音楽などにもフォーカスを当て、研究を深めている。また、各ジャンルのソリストとの共演においても、その温かくユーモア溢れる人柄と音楽性によって多くの信頼を集めている。演奏会での軽妙なトークは特に中高年のファン層に人気があり、それを目的で演奏会に足を運ぶファンも多くいるとのこと。最近はクラシック音楽や指揮に関する執筆や、指揮法教室の主宰としての活動も開始した。英国レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ・ソサエティ会員。マルコム・アーノルドソサエティ会員。現在、吹奏楽・ブラスバンド・管打楽器の総合情報ウェブメディア ''Wind Band Press" にて、高校・大学で学生指揮をすることになってしまったビギナーズのための誌上レッス&講義コラム「スーパー学指揮への道」も連載中。また5月より新日フィル定期演奏会の直前に開催される「オンラインレクチャー」のナビゲーターも努めるなど活動の幅を広げている。それらの活動に加え、指揮法や音楽理論、楽典などのレッスンを初心者から上級者まで、生徒のレベルや希望に合わせておこない、全国各地から受講生が集まっている。

岡田友弘・公式ホームページ

Twitter=@okajan2018new

岡田友弘指揮教室 "Magic sceptre" 総合案内

いいなと思ったら応援しよう!