「間に合わせる事」「先手を取る事」の重要性

古代のローマ人は、紛争に対処するに当って、

賢明な君主ならば誰もが行うことをしたのであった。

つまり彼らは、眼前の紛争にのみ役立つ対策を講じたのではない。

将来起りうるものにも対策を忘れなかったのだ。

ローマ人は、あらゆる努力を払って、それらがまだ芽でしかないうちに、

つみ取ってしまうことを忘れなかったのである。

将来起りうる紛争も、芽のうちにつみ取っていれば、対策も容易になる。

医療も、効果を発揮させるには「間に合う」ことが必要であるからだ

ニコロ・マキャベリは「君主論」において上記のように

将来起こりうるものへの対策を講じて、紛争の芽を摘んでおけと諭す。

二宮金次郎について書かれた「二宮翁夜話」を読んでいて

マキャベリの君主論と全く同じ事を言っており

非常に不動産オーナー視点で役立つと思われるので共有します。

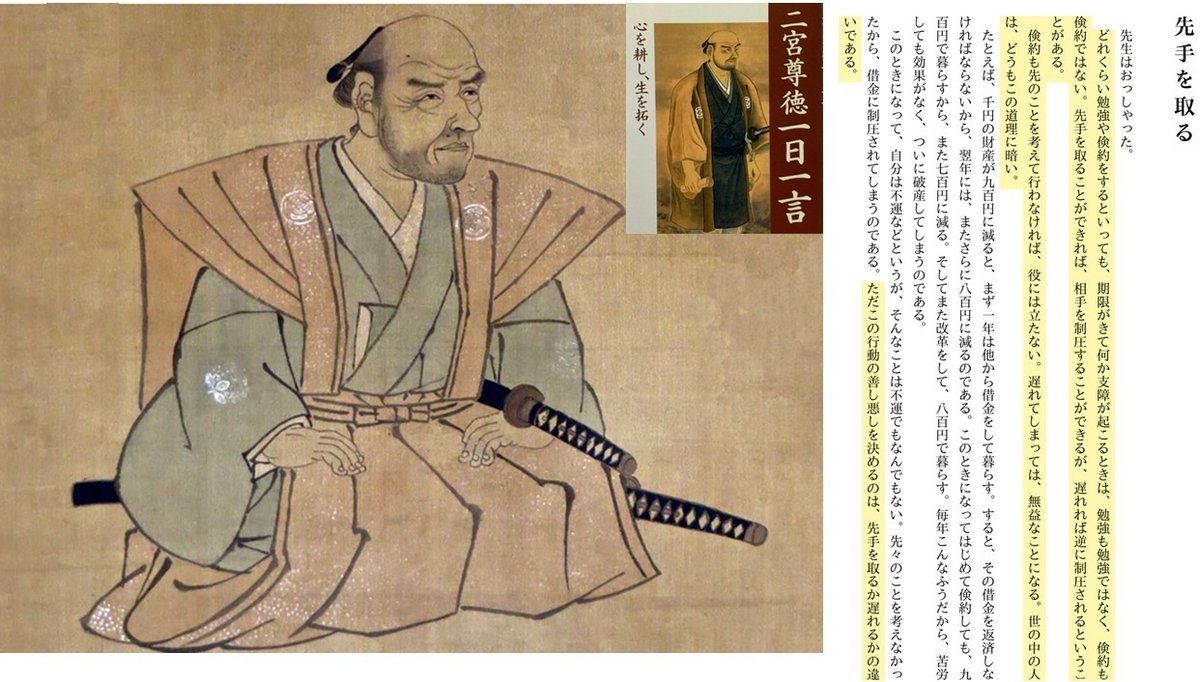

「二宮翁夜話」において、二宮金次郎(尊徳)翁は下記のようにいっている

【先手を取る】

先生はおっしゃった。

どれくらい勉強や倹約をするといっても、

期限がきて何か支障が起こるときは、

勉強も勉強ではなく、倹約も倹約ではない。

先手を取ることができれば、相手を制圧することができるが、

遅れれば逆に制圧されるということがある。

倹約も先のことを考えて行わなければ、役には立たない。

遅れてしまっては、無益なことになる。

世の中の人は、どうもこの道理に暗い。

たとえば、千円の財産が九百円に減ると、

まず一年は他から借金をして暮らす。

すると、その借金を返済しなければならないから、

翌年には、またさらに八百円に減るのである。

このときになってはじめて倹約しても、

九百円で暮らすから、また七百円に減る。

そしてまた改革をして、八百円で暮らす。

毎年こんなふうだから、苦労しても効果がなく、

ついに破産してしまうのである。

このときになって、自分は不運などというが、

そんなことは不運でもなんでもない。

先々のことを考えなかったから、借金に制圧されてしまうのである。

ただこの行動の善し悪しを決めるのは、先手を取るか遅れるかの違いである。

マキャベリと言っている事は同じである、先々の事を考えて先手を打てという事である