UXに興味ある人あつまれ〜〜〜!

こんにちは。

デザイナーになりたい修士2年のセイです!

今回は、5月13日に受験したUX検定について振り返り&情報共有がてらnoteを書くことにしました。

UXデザイナーを目指している方や、UX検定に興味がある方の参考になれば幸いです、、!

UX検定基礎とは?

UX検定基礎は、UX向上の取組みに欠かせないスキルとマインドを実践的かつ体系的に学ぶ、全ビジネスパーソン向けの資格試験です。

UXインテリジェンス協会では、デジタル前提の社会で、様々な業務や状況において「ユーザー」に向き合い価値提供を行うスキル・マインドセットを「UXインテリジェンス」と定義しており、一部のスペシャリストだけでなく、すべてのビジネスパーソンに求められるものと考えています。

本資格の取得によって、UXやHCD(人間中心デザイン)の基本的な概念やその実践方法のアウトラインを理解し、自らの業務に活用するための基礎知識を有することを証明できます。

改めて、事前学習・試験を通じて、この資格はUX・HCDの概念や実践方法の理解にフォーカスされた資格であると感じています。

資格の出題範囲から資格を理解したい方はシラバスをどうぞ!

https://www.uxia.or.jp/certification/202305_ux_syllabus.pdf

どんな人にオススメか?(UX検定基礎をご存知ない方向け)

すべてのビジネスパーソンにおすすめです!!本当に!!!

顧客の体験をデザインするUXデザインは、どんな立場のビジネスパーソンでも活用しやすいと思いますし、これまでの時代で一般的だった「買い切り型」のビジネスから、継続的に顧客と関係を持つような「サブスク型」ビジネスへの移行が推進される現代で、企業としても、個人としても、プロダクトやサービスに関わるユーザ体験について理解することで市場価値が高まると考えるからです。(個人の意見です)

上記に「全ビジネスパーソン向けの資格試験です」と記載もあります。

いまいちビジネスとUXの関連性が理解できない、、という方は、本資格の学習推薦図書である【UXグロースモデル アフターデジタルを生き抜く実践方法論】を一度読んでみることをおすすめします!

これを読むことでビジネスとUXの結びつきが理解でき、あなたにとってUXの理解の必要 / 不必要が判断できるかと思います。

※同じく学習推薦図書である【アフターデジタル2 UXと自由】でも、ビジネスとUXの関係について理解できると思いますが、前者の方がより具体的な必要性やUXの視点でのアプローチ法を知ることができるので、本資格のスキルを得るベネフィットが伝わると思います。

UX検定基礎を受験した背景

私は去年からgoogle UXデザイン プロフェショナル認定という講座を学習したり、東京デザインプレックス研究所にて、UI / UX設計を専攻していますが、正直(私って本当にUXのこと理解できてる?)という不安があり、、

美大やデザイン系の知人もとても少なく、自分の知識レベルをはかることが出来ていない状況だったので、改めて勉強がてら、UXの理解度を確認する目的でUX検定を受験しました!

また、私は大学院生でもあるので、今研究している精神疾患予防のためのコンテンツ作りのヒントを得たい…!という期待もありました。

学習方法

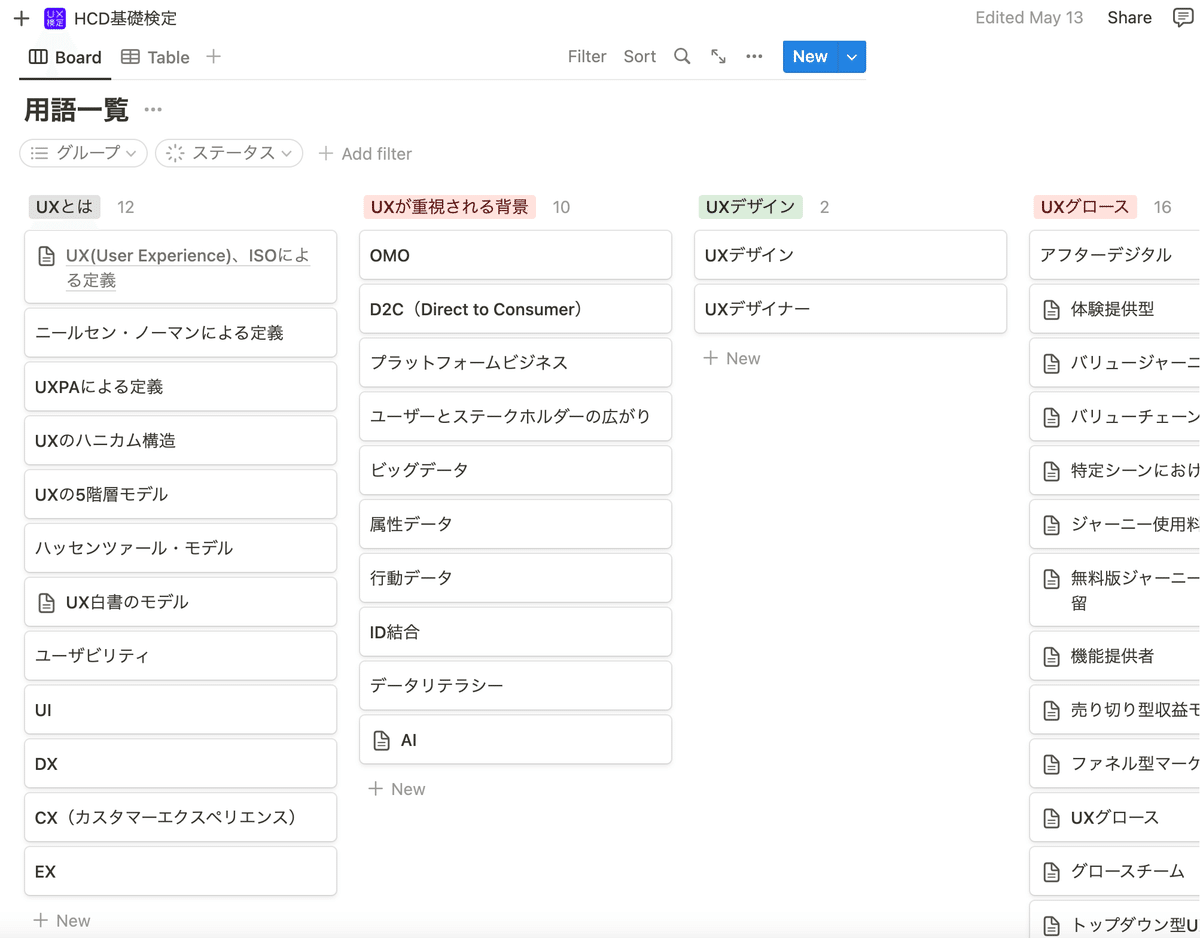

Notionにシラバスの単語をまとめて単語帳にする

学習推薦図書4冊を読み込む

私は、主に上記方法で学習を進めました。

※公式が推奨している動画教材もありますが、金銭的事情で購入しませんでした。

ちょうど私がUX検定の学習を始めたタイミングで、Notion AIがリリースされたので、はじめはAIを活用し、単語の意味をアウトプットしてもらい、それを要約して単語帳の作成を進めていましたが、なんとそれは罠で…。

「本の内容と全然違う!!(泣)」

それに気付いたのは試験1ヶ月前に差し掛かったとき。(もっとはやく本を読むべきだった)

半分泣きながら本の内容をNotionにまとめ直す&埋まらない箇所はネットで調べるという方法でなんとか知識の再構築を行い、なんとか当日を迎えることが出来ました…。

ちなみに、私が作成していたNotionは以下イメージです!

※ステータスを「未確認」「理解びみょう」「覚えた!」って感じで分けて、ソート機能を利用し、単語帳として使用しました。

困難だったポイント

なんといっても、出題のイメージがしにくいこと!

2022年に誕生したばかりの資格だからか、過去問が存在せず、出題される問題のレベル感が当日までわからず、本当に困りました。

何度TwitterやNoteにある情報を読み漁ったことか…全然ヒントがない。

と思っていたら、なんとUXデザイナーさんが以下のnoteで模擬問題を公開してくださっていました!(私はこれに気付いたのがなぜか前日の夜でした)

初見で私が感じたことは(なにこれ難しい)でしたが、試験を終えた今となるとこのnoteは控えめに言って神。

UX検定基礎を受験することを決めた人は、まずこのnoteの模擬問題を読んでレベル感を把握した上で学習をすることを強くおすすめします!!(有料noteですが、情報があまりに少ない現状お金を払う価値はあると思います)

いざ試験へ

試験前日、事前に案内のあった接続確認を行い、当日へ。

私は試験当日スクールがありましたが、接続面に不安があったので、スクールをお休みして自宅で受験しました。(当日は通信環境の整った場所で、PCでの受験が推奨されています)

試験の直前まで自分で作成したNotionや、本に貼った付箋の箇所を重点的に見返しながら開始の時間までを過ごしました。

13:00試験開始だったので、事前に開いていたタブを時間通りに更新し、入室。簡単な試験の説明を読んだら、いよいよ本番です。

1問目、2問目、3問目、、

(どうしよう思ったより難しい(動揺))

個人的感覚としては、シラバスに載っていなかった単語なども1.2割ほど出てきた印象です。

1問1分なので、わからない問題はフラグをつけて飛ばしながら、最終的に試験時間100分ギリギリまで使い、回答の確認も含めて合計2週しました。

※試験開始の時間は必ず13:00ジャストではなく、ある程度バッファーがあります。自分のタイミングで入室し、そこから100分のタイマーが作動するイメージです。

試験までの流れまとめ

【前日】

試験で使用するPCなどの端末の接続を確認する(公式からメールで案内がある)

【当日】

試験時間前にメールで案内されたマイページにログインできる

試験時間を過ぎると、マイページを更新することで「入室」ボタンが登場する

入室すると試験の説明が入り、試験がはじまる(100分)

今後の学習計画

試験の結果は約1ヶ月後に通知されるようなので、ドキドキしながら待つとして、今後の学習についてどうするか?を現状以下のように考えています。

2024年

ウェブ解析士 資格取得

2025年

人間中心設計(HCD)スペシャリスト 資格取得

ウェブ解析士

UXデザイナーやサービスデザイナーを目指すにあたり、サービスのインターフェースを改善 / 変更した際にSEO対策の知見はデザインの決定に役立つと考えるので、学習したい。(新卒1年目での取得を目指します)

人間中心設計(HCD)スペシャリスト

実務を通じて経験したことをまとめ、知識の体系化をはかり、自分が関わる組織や個人 / クライアントへの更なる貢献を目指したい。(実務を2年経験したらすぐに挑戦したい)

まだまだ業界への理解 / 経験が浅いので、引き続きリサーチしながら、自分のキャリアや学習計画について随時見直していきたいです!

最後に

UX検定基礎を学習してからの1週間ほどですぐに効果を感じた事例があったので、ご紹介します。(誰かのモチベーションになったら嬉しいです)

とある企業のインターンにて(MTG中)

上司『機能がたくさんの "太った” プロダクトでは、実際にユーザが〜(省略)〜なので、 ”MVP” 的な思考をしましょう』

私(はっ!これは、必要最低限の機能を開発しようってことだ!)

とある企業の雑談会にて

ベテランデザイナーさん『弊社では、デザイナーが専門的視点でプロダクトを評価する〜(省略)』

私「それって… ”ヒューリスティック評価" の手法ですか…?」

ベテランデザイナーさんが今まで噛み砕いて説明してくれていたり、たまに出る専門的用語の理解がすすみ、より円滑なコミュニケーションができるようになりました!

長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。

この記事がUX検定を受験する方や受験を検討している方の参考になれば幸いです!