チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第一番」は何が「ヘン」なのか

クラシック音楽ネタ2連投です。

今回のテーマはチャイコフスキーの「ピアノ協奏曲第一番」。割と人口に膾炙していて、クラシックを代表する有名曲として扱われることも多い曲です。

が、その一方で「この曲はヘンなんだよ」みたいなことを音楽専門家が言うのを耳にした、という人もいるのではないでしょうか。

じゃ、この曲の何がそう「ヘン」なのか。

そういうことは音楽のプロはむしろ語らないかもしれないので(プロなら見れば分かることだから)、音楽の半可通であることには自信のある私が半可通っぽく語ってみます(^_^;)。

この曲の第一楽章はソナタ形式という、極めてスタンダードな構成を(一応)とっています。

ソナタ形式とはなんぞやみたいな話をさすがにここであれこれ論じられませんが、すごくザックリ言うなら、

・まず、雰囲気づくりのための「序奏」があって(これはなくても良い)

・第一主題、第二主題(、第三主題……)という、曲のメインになる2つ(or 3つ……)のメロディが順次流れ(提示部)

・そのメロディがあれこれ形を変えたり組み合わさったりして盛り上がり(展開部)

・最後に、また元の2つのメロディが流れて〆める。(再現部)

・曲の終わりに、〆めの雰囲気をつくるための楽想(結尾部=コーダ)を付け足すこともある。(なくても良い)

……みたいな感じ。

そんなワケで普通のソナタ形式の曲なら、第一楽章の第一主題というのが何より重要で、これこそがこの曲のいわば「主役」であるはずなのですが……。

話をチャイコフスキーの「ピアノ協奏曲第一番」に戻して。

この曲の第一楽章の第一主題のメロディをすぐに思い出せる人は、プロかさもなくば相当な好楽家のみだろうと断言できます。

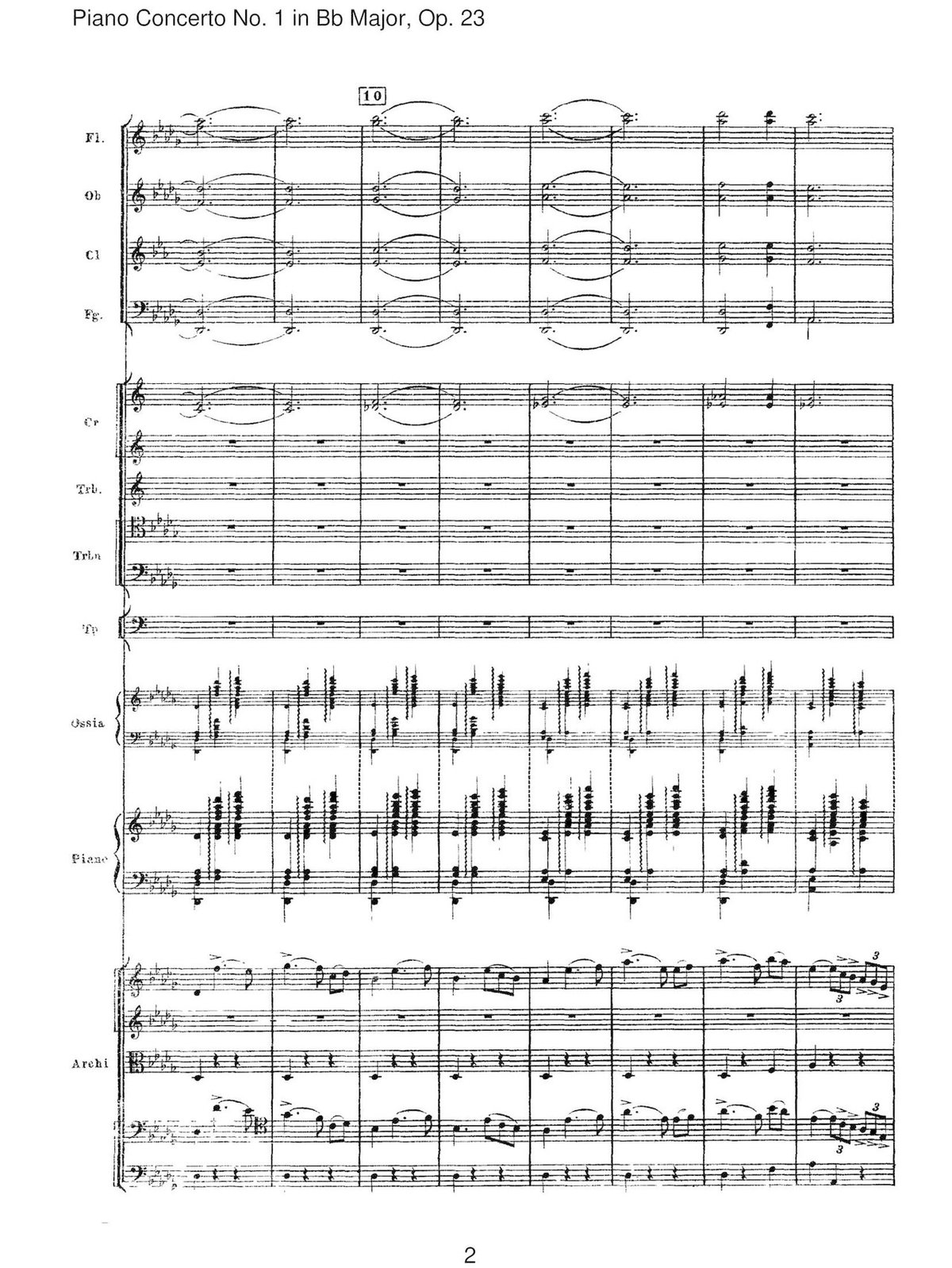

さて、ここで一応、その部分の楽譜と動画を用意してみました。

楽譜(Allegro con spirito とあるあたりから第一主題)

動画(第一主題が始まる部分に時間指定しておきました。……が、うまくいかないこともあるようです。その場合は、下に書いたURLの文字列の方から動画に飛んでください。なお、この動画については後でまた触れます)

https://www.youtube.com/watch?v=r9aKbfnMSrY&t=7m30s

どうでしょう、「そうそう、これこれ」って感じでした?

むしろ、「これは自分のイメージするチャイコフスキーの『ピアノ協奏曲第一番』とは全然違う!」という人のほうが多いくらいでは?

(でも、本来的には、この曲はここからが本番なのです。)

なんでそういうことが起きるかというと、この曲はとにかく「序奏」が(あえて言うなら「序奏ばかりが」)有名なんですね。

普通なら雰囲気づくりのための準備部分であるはずの「序奏」が、この曲ではむしろ主役になってしまっているのです。

ここで、今さらながらですが、この曲の冒頭部分の楽譜と動画を掲げておきます。

(動画はさっきと同じものの時間指定を変えただけです。これも、うまくいかない場合は下に書いたURLの方から飛んでください。)

https://www.youtube.com/watch?v=r9aKbfnMSrY&t=3m10s

確かにすごくシンフォニックで魅惑的な楽想です。

が、この「序奏」のテーマ、この先ではもう出てきません。この曲全体のその後の流れには大して関係しないのです。

第三楽章の〆めのあたりがこの序奏に似通った雰囲気を漂わすとか、その程度のつながりはありますが……。

こういうのはクラシックの曲のつくりとしてはすごく異例なんですね。

(念のため言いますが、それが「悪い」という話とは違います。問題なのは音楽として優れているかどうかで「普通じゃない」と言うことは、別に芸術作品の価値に直結する話ではありません。とはいえ、この曲が「ヘン」であるのも間違いないことです。)

例えていうなら……

・刑事モノの映画で、最初の10分くらい、有名スターが大活躍するものすごいアクションシーンがある。

・でも、そのアクションシーンはあとのストーリーには関係がなく、有名スターの顔出しもその部分だけ。

・本編はそれなりに良くできた刑事ドラマ(ラストは結構盛り上がる)。

しかし……

・冒頭10分があまりに印象的なので、ほとんどの人はそこだけを念頭に「アクション映画の傑作」だと記憶している。

……みたいな感じでしょうか?

以前、NHKのラジオ番組を聴いていたとき解説の方が「こういうのを作曲家は『猫だまし』というんですよ(笑)」とおっしゃっていました。

(作曲家の西村朗先生ではなかったかと思うけど、はっきりとは覚えていません。)

最初に「バン」とかまして聴衆の興味を一気に引きつける手法の、ちょっとおどけた言い回しかと思います。

さて、話を今回ご紹介の動画の方に移しますと、これもなかなかレアなブツだと思います。

モスクワ音楽院におけるチャイコフスキー「ピアノ協奏曲第一番」、ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第三番」その他の演奏(1958年)。

演奏はヴァン・クライバーン(ピアノ)、キリル・コンドラシン(指揮)、オーケストラはモスクワ国立フィルハーモニック・アカデミー交響楽団。

こう書いただけで分かる人にはピンとくると思うのですが、これはおそらくヴァン・クライバーンが第一回チャイコフスキー国際コンクールで優勝したあとの記念コンサートの模様ですね。TV放送のアーカイブが残っていたものと思われます。(註)

冷戦の最中の1958年、当時は無名と言って良かったアメリカ人の青年ピアニスト、ヴァン・クライバーンがモスクワでの第一回チャイコフスキー国際コンクールに優勝。

これが当時のアメリカ人の自尊心を大いに刺激して、ほとんど「国民的英雄」扱いだった……というのは好楽家以外にも割と知られた話かと思います。

ヴァン・クライバーンとキリル・コンドラシンはその後、米国でこの動画と同じ(もとをただせばコンクールと同じ)チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第一番」、ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第三番」のレコーディングを行い、それは大ヒットとなります。

Wikipediaのヴァン・クライバーンの項目にある以下の記述を見るだけで、当時のアメリカ人の興奮ぶりの一端は伺い知れるでしょう。

クライバーンの『チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番』(コンドラシン指揮RCA交響楽団)(1958年)は、ビルボードのポップアルバムチャートで1位(7週連続)を獲得した唯一のクラシック作品である(2007年現在)。

とりあえず、今回はこんなところで。

(トップ画像はモスクワ音楽院の写真。Wikipediaより。)

(註)この文章のUP後に気づいたのですが、英語版のWikipediaでは、この動画をコンクールそのものの動画だとしています。

私にはそれは疑わしく思えるのですけど……。

(いくつか理由もあって、例えば動画冒頭のタイトルバックでも演奏前のアナウンスでも《受賞者[ラウレアート、英語のlaureate]のコンサート》という表現になっていることなど。)

何か私の無知に基づく勘違いかもしれません。

もし間違いでしたらごめんなさいです。