神経系④ 自律神経

自律神経は大きな枠組みで言うと末梢神経なのだが、私たちが意識できる運動や感覚から見ると異彩を放っているので、こいつだけ別記事にまとめることにした。

広辞苑曰く、自律とは…

『自分の行為を主体的に規制すること。外部からの支配や制御から脱して、自身の立てた規範に従って行動すること』

自律神経は、その名の通り私たちが意識してコントロールできない内臓の運動や感覚を主っている神経のこと。

とはいえ、自律神経の最高中枢である視床下部は大脳皮質とも連絡しているわけで、全く意識の影響を受けないとは言い難い。

「病は気から」という、しんどいときに言われるとイラっとする慣用句もあながち間違いではない。

※特定の行動で自律神経が反応するのを利用して、自律神経を調節するバイオフィードバック調節というのもあるくらいなので、ある程度自分でコントロールすることも可能。

自律神経の概要

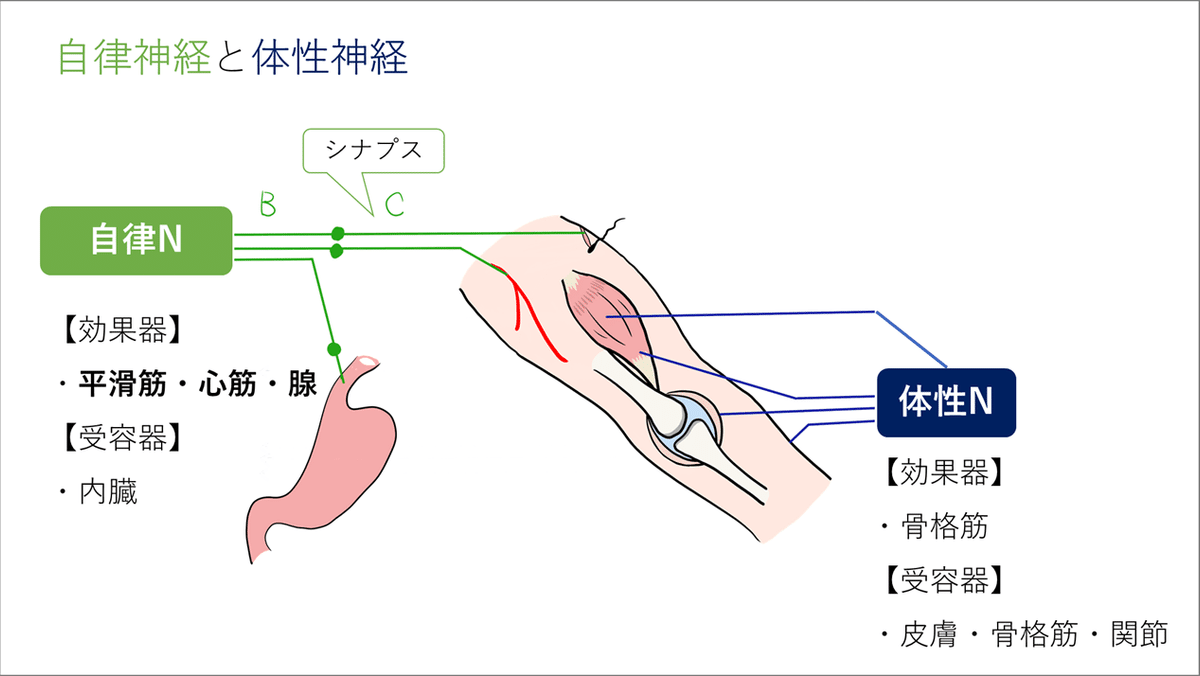

自律神経の特徴を、

①対象器官(効果器・受容器)

②中枢〜末梢ルート

に分けて、体性神経と比較してみる。

~イラストの手抜き感がハンパない~

①効果器&受容器

【効果器】

自律神経:意識して動かせない器官

・内臓や血管を中心に分布する平滑筋や心筋

※心臓や消化管は自律神経の調節は受けるが

ほっといても勝手に動く自動能あり

・体液を分泌する腺

体性神経:随意筋である骨格筋

【受容器】

自律神経:内臓

体性神経:皮膚や骨格まわり

②中枢〜末端

自律神経:2本の神経で繋がっている。

体性神経:1本の神経で繋がっている。

※2本の神経ってことはもちろんシナプス&神経節あり。(節前線維はB線維、節後線維はC線維)

二重支配・拮抗支配

自律神経は交感神経と副交感神経に分けられ、神経伝達物質や受容器の種類、作用が異なる。

節前線維から出る神経伝達物質は

アセチルコリン(Ach)で同じ

アセチルコリンをキャッチする受容体も

ニコチン受容体で同じ

だが、節後線維から出る神経伝達物質とキャッチする受容体が違う。

交感神経:主にノルアドレナリン

(ノルエピネフリン)

受容器:α or β受容体、

副交感神経:アセチルコリン

受容器:ムスカリン受容体

例外①元節後線維の副腎髄質は節前線維からのアセチルコリンをダイレクトキャッチ

例外②汗腺は交感神経支配のくせにムスカリン受容体でアセチルコリンをキャッチ

ターゲット器官は、基本的にこの2種類の神経により二重支配&拮抗支配を受けていて、平常時はそれぞれが程よいトーヌス(緊張具合)を維持している。

これら神経やホルモンなどが働いてくれているおかげで、外部環境に対応しつつ体の内部環境は維持されている。

~内部環境とホメオスタシス~

クロード・ベルナールさんが

内部環境の維持について提唱し、

ウォルター・キャノンさんが

各種生体反応によって保たれている内部環境を

ホメオスタシスと呼ぶことにしたそうな。

これだけ聞くと、ウォルターさん名前つけただけみたいな雰囲気が出るが、頑張って色んな実験をして導き出した結果なので、ウォルターさんを褒めてほしいんです…ほめてほしてす…ホメオスタシス…なんつって

…………………で、

このホメオスタシスを維持するためには、神経系のように刺激や命令といった通信を制御する

フィードバック機能が必要なわけで、これを

サイバネティクスと名付けたのが

ノーバート・ウィーナーさん。

~交感神経単独支配~

二重支配・拮抗支配の例外として

立毛筋・汗腺・副腎髄質・脾臓・瞳孔散大筋・大部分の血管

は、交感神経が単独で支配している。

語呂合わせで、

立って汗ふく悲惨(ひさん)な結果(けっか)

というのを習ったが、

単独支配ではないが腎臓も交感神経豊富なので、

学生時代に無理やり腎臓ねじ込んで、

立って汗ふく爺(じい)の悲惨な結果

として覚えていた。

高齢者が加わることで、悲惨な結果を想像するのが怖くなる嫌なゴロである。

交感神経

交感神経は胸髄&腰髄から出ているので、

胸腰系ともいう。

「お外で活動モード」の時に活躍する神経で、精神的・肉体的に興奮したときに活発になる。

つまり

・視界UP(瞳孔散大筋収縮・毛様体筋弛緩)

・唾液ネバネバ

・呼吸UP(気管支平滑筋弛緩)

・循環UP(心拍,収縮力,伝導速度増加)

・異化亢進(肝グリコーゲン分解亢進)

(膵インスリン分泌低下)

・消化DOWN(消化管平滑筋弛緩・括約筋収縮)

・畜尿/便(レニン分泌・膀胱&直腸平滑筋弛緩・括約筋収縮)

といった反応が起こる。

~交感神経の通り道~

交感神経は、標的臓器までのルートが3パターンある。

脊髄を出た後、

①白交通枝→交感神経幹の神経節でシナプス

→標的臓器

Ex.)顔面部・胸部内臓

②白交通枝→標的付近の神経節でシナプス

→標的臓器

Ex.)腹部・骨盤部内臓

③白交通枝→交感神経幹の神経節でシナプス

→灰白交通枝→標的臓器

(脊髄神経が交感神経幹に寄り道する感じ)

Ex.)立毛筋、汗腺、血管

~頸部は交感神経幹が発達していて、星状神経節(C6~7くらいの高さにある)は上半身の痛みの改善のためにブロックされがち~

副交感神経

副交感神経は脳幹と仙髄から出ているので、

頭仙系ともいう。

「お家でまったりモード」の時に活躍する神経で、リラックスしているときに活発になる。

つまり

・視界DOWN(瞳孔括約筋収縮・毛様体筋収縮)

・唾液サラサラ

・呼吸DOWN(気管支平滑筋収縮)

・循環DOWN(心拍,収縮力,伝導速度低下)

・同化亢進(肝グリコーゲン合成亢進)

(インスリン分泌増加)

・消化UP(消化管平滑筋収縮・括約筋弛緩)

・排尿/便(レニン分泌・膀胱&直腸平滑筋収縮・括約筋弛緩)

といった反応が起こる。

ちなみに、副交感神経が単独で支配しているのは瞳孔括約筋。

~ホルネル症候群で瞳孔不同になるのが良くわかる~

ストレスへの反応

ストレスに対する体の反応は生きていくうえで必要であるが、過剰になったり慢性化すると反応通り越して症状として現れる。

ストレス反応では、Fightor flight(闘争と逃走)でおなじみ緊急反応が有名。

・ストレスが慢性化すると汎適応症候群

・ストレスが強すぎるor弱くても持続すると

過剰刺激症候群

が起こる。

~葱はメンタル弱いので日常的に緊急反応おこりがち…リアル緊急事態が起きたら即死すると思う~

緊急反応

ホメオスタシスでおなじみ

ウェオルター・キャノンさんが提唱した反応。

ほとんどの人が体験したことのある、びっくりしたらドキドキしちゃうやつがこれ。

緊急事態の際に交感神経-副腎髄質系

が活発になることで↓の反応が起こる。

・散瞳

・心拍,血圧 増加

・消化管運動,血流 低下

・血糖値 増加

訳:周りをよく見て、すぐ動かなきゃ!

ご飯食べてる場合じゃないけど

エネルギーはすぐ使えるようにしなきゃ!

汎適応症候群

ハンス・セリエさんが提唱したストレス学説で取り上げられている反応。

ストレスに耐えようと副腎皮質系の反応が

慢性的に続くので↓の汎適応症候群が起こる。

・副腎皮質 肥大

・胸腺,リンパ系 萎縮

・胃十二指腸潰瘍

副腎皮質ホルモンであるコルチゾールの機能が

・抗ストレス

・免疫抑制

・胃酸分泌促進,胃粘液分泌抑制

であることを知っていれば、まぁそうでしょうよ、というところ。

慢性的なストレスに対する反応は、

警告反応期(ショック相→反ショック相)

→抵抗期→疲弊期

と進んでいく。

訳:ショックで抵抗力が一旦下がってから

上がって、しばらくキープした後に

どんどん下がっていく。

※反ショック相の別名が交絡抵抗期で抵抗期の別名は交絡感作期

過剰刺激症候群

ジェームス・レイリーさんが提唱したため、レイリー現象とも言われる。

自律神経に強いor弱くても持続的な刺激が加わると、自律神経系により調整されている血管の運動や内臓に異常が起こる。

・刺激の非特異性

・血管運動障害

・病変の非恒常性&拡散性

が特長。

訳:刺激の種類によらず

血管運動障害はじめ

いろんな症状がい体のいたるところで起こる。

緊急反応とか汎適応症候群と違って、web検索してもあんまりヒットしない。なんかふわっとしてるし、強い刺激ってなると緊急反応に近くて、持続的な刺激ってなると汎適応症候群に近い感じになるからなのかな?とか個人的に思っている。

というわけで、いい加減神経の記事ばっかりで飽きたのでこの辺でおさらばする。

次は何にしようかなぁ(*´ω`*)

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?