【東海道】岡崎二十七曲りを歩く⑤~寄り道~ 松平家と所縁ある「善立寺」、三河一向一揆で難を受けた「専福寺」

はじめに

今回は前回の「東海道・岡崎二十七曲りを歩く旅の終点」から少し寄り道をする。

松平家・家康公、三河一向一揆に深く関与する寺院の参拝だ。

お付き合いをいただけると有難い。

前回の『岡崎二十七曲りを歩く旅』は下記を参照いただけると幸いだ。

今回の寄り道

出典:Googleマップ

お願い

ひとつお願いがある。

私は神社仏閣で写真を撮っているが御祭神・御本尊の写真は恐れ多くカメラを向けることはない。目に焼き付けるのみ。写真は社までだ。

そもそも写真不可の場では撮ることもない。

しかし、今回ご紹介する「善立寺」。特別にご許可を頂戴し写真に納めさせていただいた。そのため、転載はお控えいただけるようお願い申し上げる。

そのため、今回は該当写真にクレジットをいれておく。その点はご容赦願いたい。

安祥松平家と所縁ある「日蓮宗 大光山 善立寺」

この旅をしていた時が11月19日。

時が過ぎるのは早く、1か月近くも前のことだ。

その日は幸運なことに善立寺の月例祭と同日。境内を写真に収めさせていただき、本堂下から手を合わせていた際に坊守様だろうか……御婦人からお声がけいただいた。

「お上がりなさい」と。

お言葉に甘え本堂でお参りさせていただき、どういった趣旨で訪れたかを説明した後に寺院が在る祐金町・町内会長がお忙しい中、ご由緒などの説明・ネットへの掲載・写真に収めることを快諾くださった。

その際にお聞きした内容と善立寺のパンフレット等を基に文章は書いていく。

今回はそういったご厚意の上で成り立っていることを先に書いておく。

その節は本当にありがとうございました。

また、12月末にお邪魔いたします。

それでは参拝の旅に戻ることにする。

ここにお寺が在ることはかねてより知っていたが、宗派やご由緒など全く知らずに「折角だから」。この程度の軽い気持ちで当初はお邪魔した。

維持も大変と思う

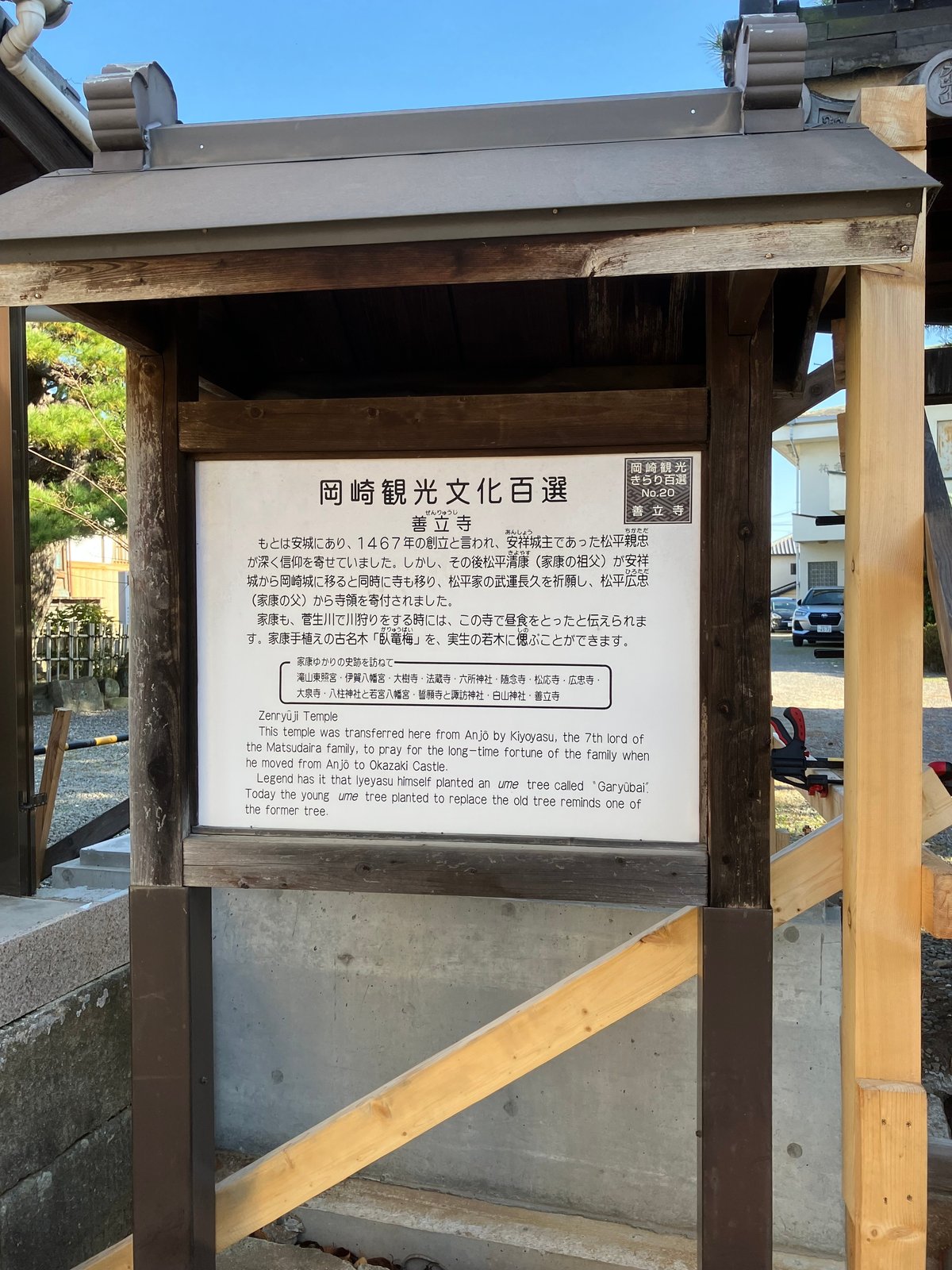

創立は1467年とのこと

家康公は安祥松平家出身だ(ったはず)。

善立寺も元は安祥城近くに在ったが、家康公の祖父・清康公が岡崎城に入城する際に善立寺も岡崎城内にその場所を移した。後に岡崎城の鬼門にあたる位置に移転し今に至るという。

江戸時代以降の歴代岡崎城主、安祥松平家と深い縁がある寺社だ。

松に瓦屋根。

この空間だけ現代から切り取られたかのように歴史を感じ、畏怖の念も抱く

境内を拝見させていただく。

碑が3つあった

松を背景にした鐘撞堂。

日本がもつ固有の美しさを改めて感じる。

向かって、本堂の横は玄関

その昔、岡崎城主・家老のみが使用できたとのこと

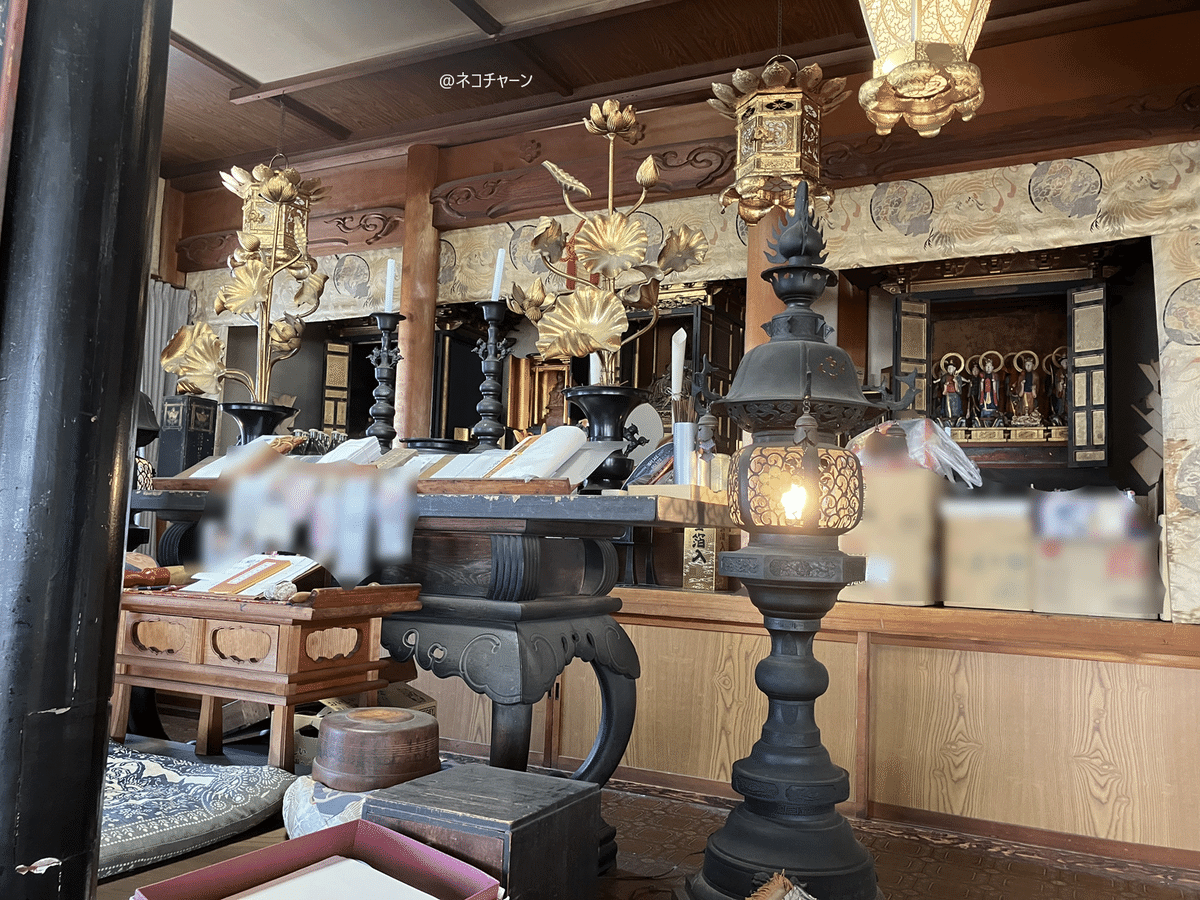

本堂の中を拝見させていただく。

ちなみに、明治時代になるまでは庶民(武士以外か)は立ち入ることもできなかったそうだ。

私の一族は一向宗側(浄土真宗)のため、日蓮宗の御本尊は初めてしっかりと拝見した。

御本尊に向かって一番左。

訪れた日もこの場所にて月例祭が執り行われていた。

明治時代以降の祭事はこの場にて行われるそうだ。

上記、祭事の場の向かって右横。

真ん中の御本尊は清康公か、家康公かーー。

上記の右横にあるのが、「鬼子母神」。

明治時代以前は武士のみ鬼子母神を祀る部屋に立ち入れたという。

鬼子母神の天井には武将の家紋が入っている。

上記の天井が下の写真のとおりだ。

この先は天井の写真になる。

正面の御本尊、天井には菊の御紋。

松平家(徳川家)との所縁のために、明治時代以降も御紋を遺すことを許されたのかーー。

一番右側の天井が下の写真のとおり。

境内(参拝者には見えないところ)に家康公がお手植えしたとされる臥龍梅もあるそうだ。

また、家康公が元服前、竹千代と名乗り岡崎城にいた頃。しばらく時をおいて、岡崎城主となり浜松に居城を移すまで夏には菅生川(乙川)で川遊びをし、昼食・休憩時には善立寺に立ち寄っていたと伝えられている。

その際に家康公が使用したとされる食器も保存されている。

善立寺は国指定登録文化財・岡崎市景観重要建造物に指定されている。

積み重ねた歴史の重みや人の思いを痛切に感じる寺社だった。

加えて、町が寺社の運営などに非常に協力的だったことが印象に残っている。

近隣に住まう人の協力なくして歴史は残らない。それもまた痛感した次第だ。

許可を頂戴できれば、また少し違う内容の記事を書くかもしれない。

それはまた可能であれば後日の話だ。

三河一向一揆で家康公に和議を進言した「専福寺」

上述の善立寺の向かいに在るのが「真宗大谷派 本徳山 専福寺」だ。

私の一族と同じ宗派の寺社だ。

恐らく、参拝などのしきたりの慣れのせいか

本堂。善立寺と比較すると新しく見えるが、善立寺は大東亜戦争の戦火を免れているためかーー。善立寺については、中心部の建物は多く焼失したため、大東亜戦争前の建物が現存する数少ない事例だと思われる。

戦火を免れたのかーー

供出から返ってきたのかーー

ここで専福寺の歴史を見ていく。

元々は現在の材木町にあったとのこと。

材木町は岡崎市中央図書館(リブラ)の北東近辺。距離にして現在の場所から500m強程度離れているか。

下の解説に記載されているとおり、「三河一向一揆」の際に家康公に和議を進言し、その結果、難を受けている。

加えて、この場所でも石川伯耆守殿の外交手腕が垣間見れる。

戦国の世とはいえ、小さな国内の諍いに心を痛め(と思われる)、

国の安寧を願った寺社が難を受けたことは筆舌に尽くし難い

それでも、葵の御紋があることは松平家とは和解したのだろうか。

また、塀沿いに古い瓦が置かれていた。

ここにも菊の紋と三つ葉葵。

個人的には三河一向一揆が鎮圧され、石川伯耆守殿の母君が家康公に嘆願した際に許されたのはないだろうか。

再興を許されたこと(仮)に対する恩義だろうか。

確かに東海道の近くに在る

まとめ

偶然とはいえ、特に善立寺では私がしている活動に訝しむことなく丁寧に沿革を教えていただいたことは有難かった。

しかしそれも先祖が武将ということがもちろん大きいのだが。

さておき、私はネットでこういった活動をしているのは外圧がないと物事を変えられない地域もあるためだ。これ以上は言及しない。する必要もないだろう。そのため、歴史・慣習・しきたりを大事にすることと新しい考え(私の場合は空白の期間にできた誤った解釈の軌道修正)を受け入れることのバランスの取り方も併せて教えていただいた気がする。

どの地域にも多少の軋轢はあるだろう。私の住んでいるところにもそういったものが漏れなくあるだけだ。

それでも、無理なく町の方が協力する姿はとても羨ましく崇高なものに見えた。隣の芝生はいつも青く見えるわけだが。

今回の寄り道では私自身がどのようにこのアカウントを運営していくことがより良いのかを示してくれたと個人的には思う。

寄り道はやはり悪くない。

最終改定: R5年12月13日(1回目)カバー画像の変更

※後に読み返した際に変更があれば、改定日を修正いたします

【注意事項】

著作権の観点から、無断引用・転載はお控えください。

引用・転載の際は必ずお声がけください。

特に今回は法律の前にご厚意を無にする行為になるため「写真の無断引用・転載はお控えください」。

【参考】

日蓮宗 大光山 善立寺 パンフレット

『どうする家康』 テレビ放映にちなんだ善立寺よもやばなし