【ネコチャーンの部屋】ネコチャーンのDIY~母の婚礼箪笥⇒お仏壇ケース

はじめに

相も変わらず暑い。

愛知県が非常に蒸し暑いのは今に始まったことではないが、今週土曜日(9月7日)は9月にもかかわらず最高予想気温、37℃。

……。

うん、暑い。

そういう訳で?、まだ散策には少々そぐわない。

今回は拙宅の神棚と仏壇の配置換えに伴うDIYの模様をお送りしたい。

配置換えの理由

特に隠す理由もないので明記するが、数年前に母が軟部腫瘍という病気をした。わかりやすく書くと内臓以外にできる悪性腫瘍だ。

母の場合はふくらはぎにできたため、腓骨を含めた周辺組織をゴッソリと切除している。そのため、十分な筋肉(神経含む)がなく階段の上り下りができなくなった。

しかし、拙宅の神棚と仏壇は2階にあった。

※その間は全て私が神棚と仏壇の手入れをしていた、と

それを解消するために始めた、実家の大掃除を含めた「神棚と仏壇を1階におろす計画」。

運よく?、母の婚礼箪笥が4棹押し込められていた置かれていた部屋があった。2棹を処分し、1棹を仏壇をお収めするケースに作り替えたわけだ。

もう1棹はメンテナンスした後に着物を保管するために使用するつもりだ。

母方の祖父母の厚意を処分してしまうことに気が引けた、という理由もある。

昭和50年頃製作の上記のような婚礼箪笥だった

画像出典:写真AC

レッツDIY

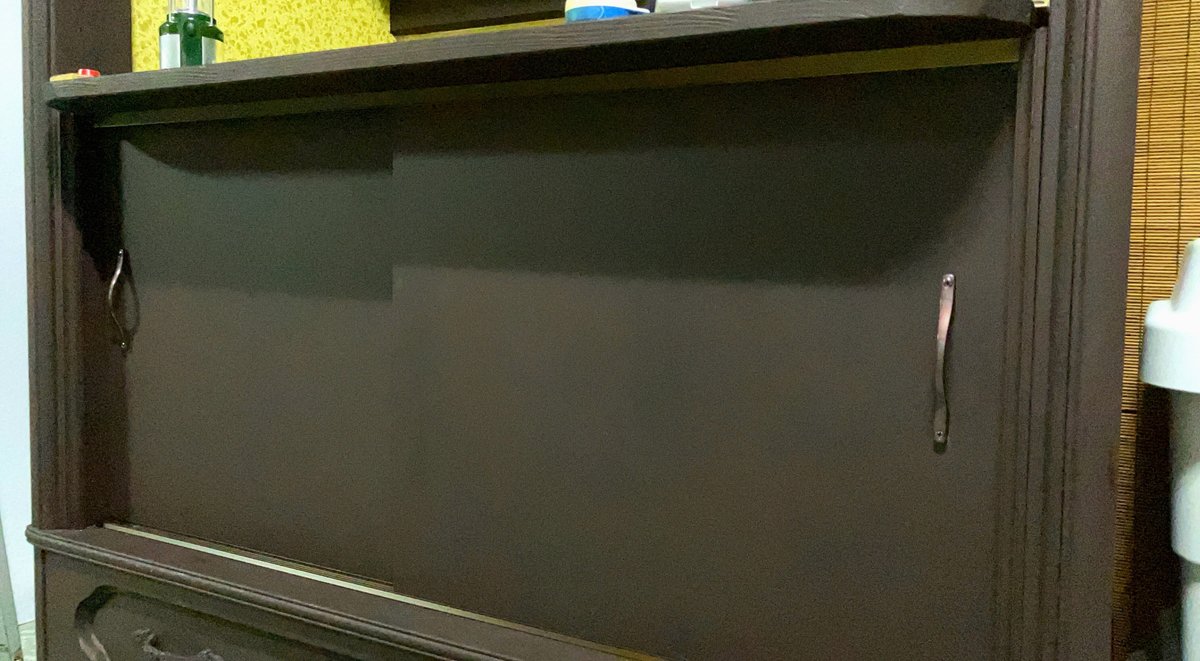

途中で記録を遺していないことに気付いたため、折り返し地点をとうに超えてからの写真になる。

無垢材の柱に柿渋と柿渋ワックスを塗り、壁には(シーラーの後に)漆喰を塗る。

箪笥の扉は処分し、

外側;汚れ落とし→シーラー(2倍希釈・原液)→アンティーク色の水性ペイント(2回塗り)

内側;シーラー(2倍希釈・原液)→壁紙

時計は父が若かりし頃に購入したらしい年代物のSEIKO

インドネシア・バリ島の職人さんが彫った蓮モチーフのレリーフを組み込む。

自作台

※微修正前のため、木くずやペンキ塗り残し有

台の下から

便利な世の中になったもので、12㎜厚の合板を適切な大きさにカットすると引き戸にできるという画期的なレールを運よく発見。

ただ、なにか物足りない。

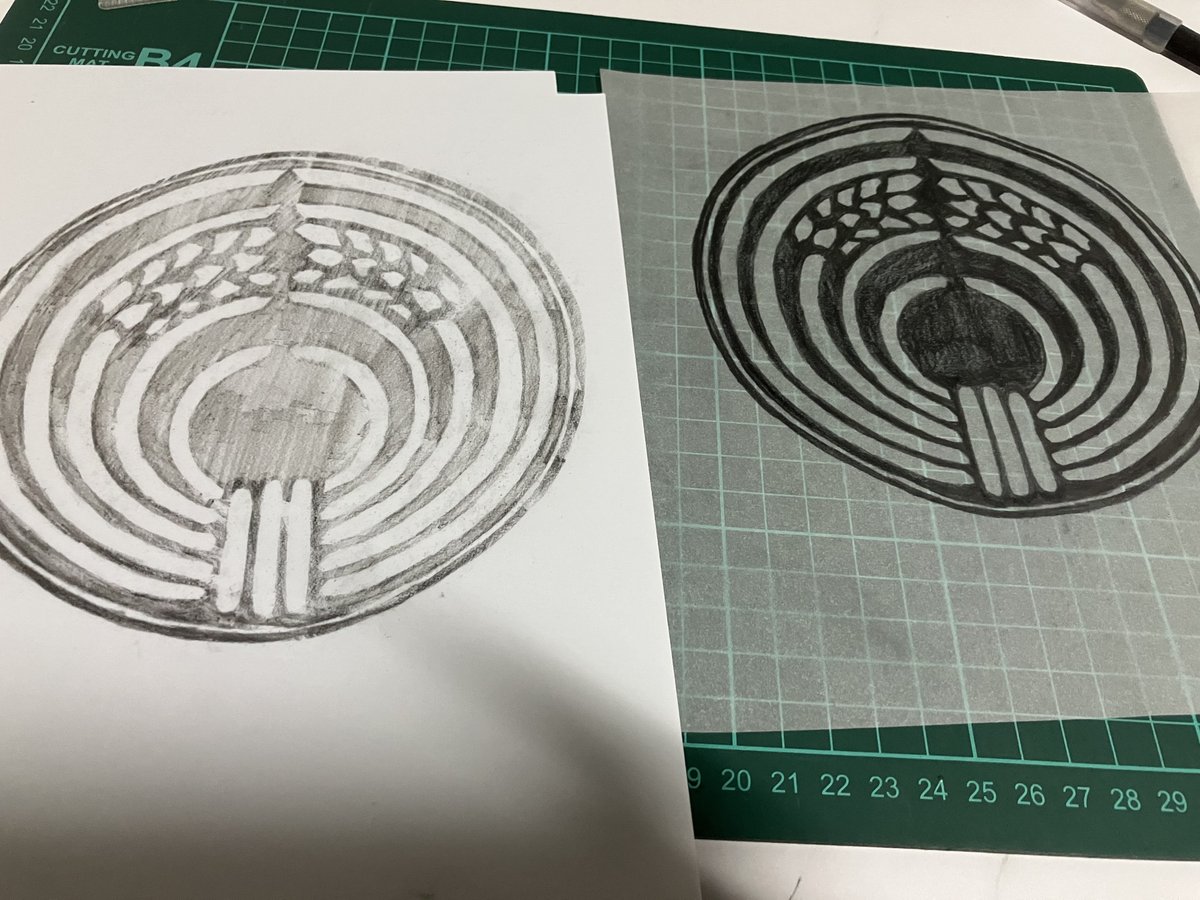

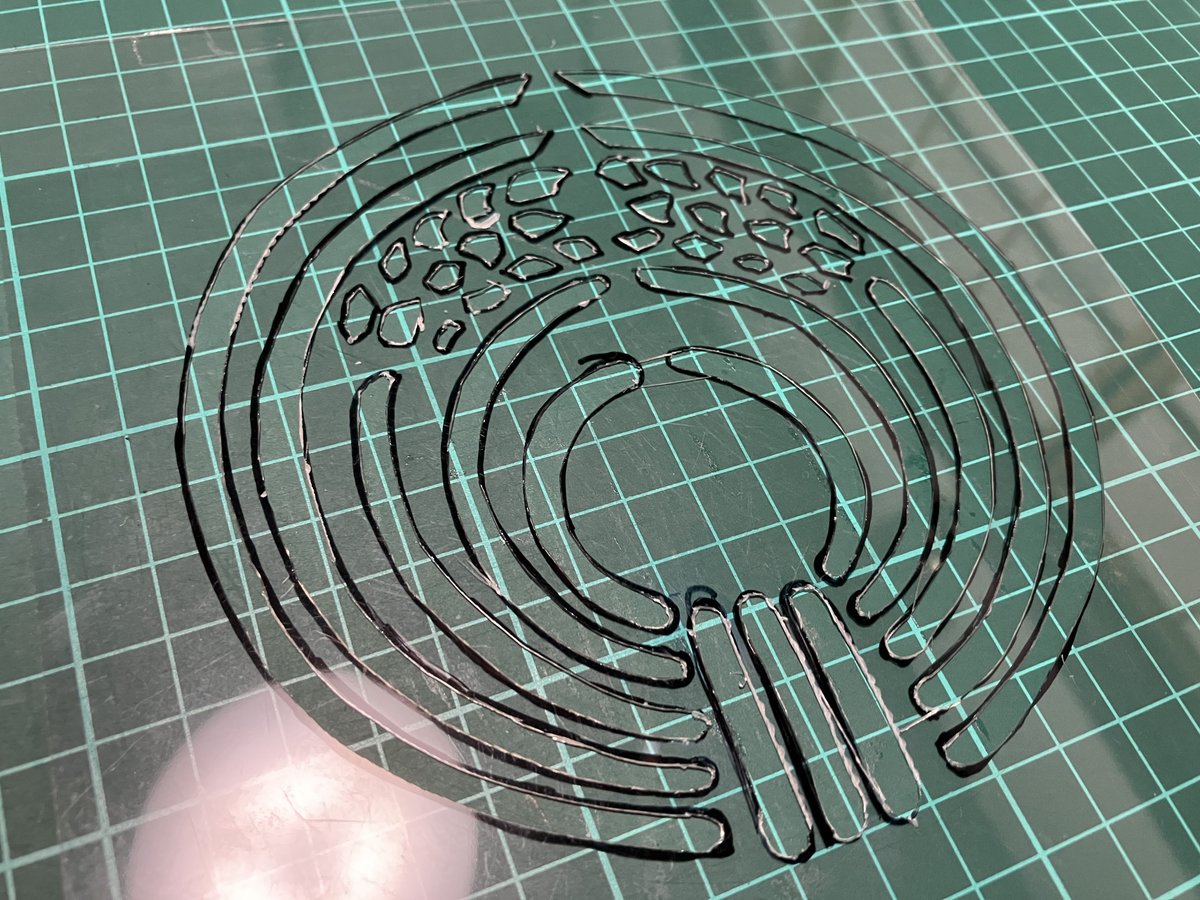

引き戸に家紋を入れることにする。

方法はステンシルしかないよなぁ……と思いつつ、素材をどうするか悩む。

この大きさ・φ16㎝には向かず

様々な塗料とスポンジ類を試し、とある塗料とスポンジ?で納得。

先祖・重辰に対する忠義の気持ち。それ以上でも以下でもない

完成

※お寺さんに魂抜きなどお願いする予定、神棚は自己責任で移動しましたが

まとめ

ここ数年。

実家の片付けを空いている時間に行っている。要る/要らないもの、母では判別不能なもの。当然だが、諸々と出てくる。

また、父母共に戦後生まれとはいえ、まだあまり物が豊かではなかった時代の名残だろうかーー、兎角、”モノ”が蓄積されていた。

「古い」「要らない」「そんな古いもの」などは口では簡単に言えるだろう。

しかし、その”モノ”には「それを作った人・購入した人・代々使ってきた人の思い」が遺っている。長く愛用されれば当然に付喪神もつくだろう。

どうしても維持できないモノは、これまで生活を助けてくれたことに感謝し処分。

使えるものは別のカタチにして引き続き使用する。

個人的には古来の人の生活の中に、ここ10年近く叫ばれている「持続可能なーー」は確かに在ると思ったDIYだった。

最終改定: 令和 年 月 日( 回目)

※後に読み返した際に変更があれば、改定日を修正いたします

【注意事項】

著作権の観点から、無断引用・転載はお控えください。

引用・転載の際は必ずお声がけください

※本来、引用はルールさえ遵守いただければ連絡不要ですが、引用元不明記など諸般のトラブル防止のためご一報ください

【画像出典元】

写真AC

https://www.photo-ac.com/