OJTでメンバーの戦力化を早める!

いつも熱中する組織のnoteをお読みいただきありがとうございます。

今週は中島が投稿致します。

「配属されたメンバーをいかに早く戦力化させるか」

というテーマは企業、更にはマネジャーにとって、とても大きな関心事だと思います。

メンバーをうまく成長へと導けず、モヤモヤしているマネジャーは少なくないでしょう。一方、会社からは成果を求められ、新入社員でさえ早期戦力化を求められます。マネジャーはいつもそんなはざまにいます。

そのような状況下でも「自分なりには手を打ってきた」という自負もあるでしょう。多くのミドルマネジャーに寄り添ってきた者としてよく分かります。

ただそれでも「メンバーを思うように成長に導けていない」「チームの成果が思うようなスピードで出ていない」と悩んでいる人は少なくない、と感じています。

結論から言ってしまえば、そのような原因の一つは、日々の育成がうまく機能していない、ということがあるでしょう。

日々の育成については、以下の投稿でも取り上げていますので、参考にしてみて下さい。

この投稿では一つの手法として「日々の振り返り」について取り上げました。この手法は日々の育成の一部でした。

そして、「メンバー育成の日常化」の核になるのが「OJT(On the Job Training)」です。

今回はこのOJTをテーマにしたいと思います。「どうすればメンバーを早期戦力化できるのか」について、是非、一緒に考えていきましょう!

1.早期戦力化の鍵はOJTである

以前、ホリエンモンこと堀江貴文さんが寿司屋の「飯炊き3年、握り8年」の伝統について「今時、イケてる寿司屋はそんな悠長な修行しねーよ。センスの方が大事」(ご飯の)水分調節やシャリを握るのはそう簡単に会得できるものではない、と意見されると、「そんな事覚えんのに何年もかかる奴が馬鹿って事だよボケ」と発言し、炎上したということがありました。

この発言の是非は別にして、この堀江さんの投げかけを当時、私はこう解釈しました。

職人の世界だからと言って、単に漠然と「●年修行しないといけない」で終わらせるのではなく、もっと体系立てて、計画的に実践させることで、習得期間を短縮することができるのではないか。そういう投げかけであったと捉えました。

特にチェーン店の寿司屋では、職人さんを効率的に戦力化することは経営命題と言っても過言ではないでしょう。

そして、既に東京すしアカデミーという学校も存在していました。ここでは最短2ヶ月で寿司職人となれる技術を習得できるそうです。このように職人の世界であっても育成の体系化は進んでいるのです。

私は、この「体系立てて、計画的に実践させ、習得させる」ことそのものがOJTであり、このOJTこそがメンバーの早期戦力化の鍵と考えています。

2.OJTの実態とは

実はこのようなデータを厚生労働省は公表しています。

これは企業規模別に「計画的なOJTを実施したかどうか」についてのデータです。ここから言えることは、企業規模が小さいければ小さいほど、正社員やそれ以外に対してOJTを実施できていない、という結果が出ています。全体の実施率としても59.4%と、約6割に留まっている状況です。

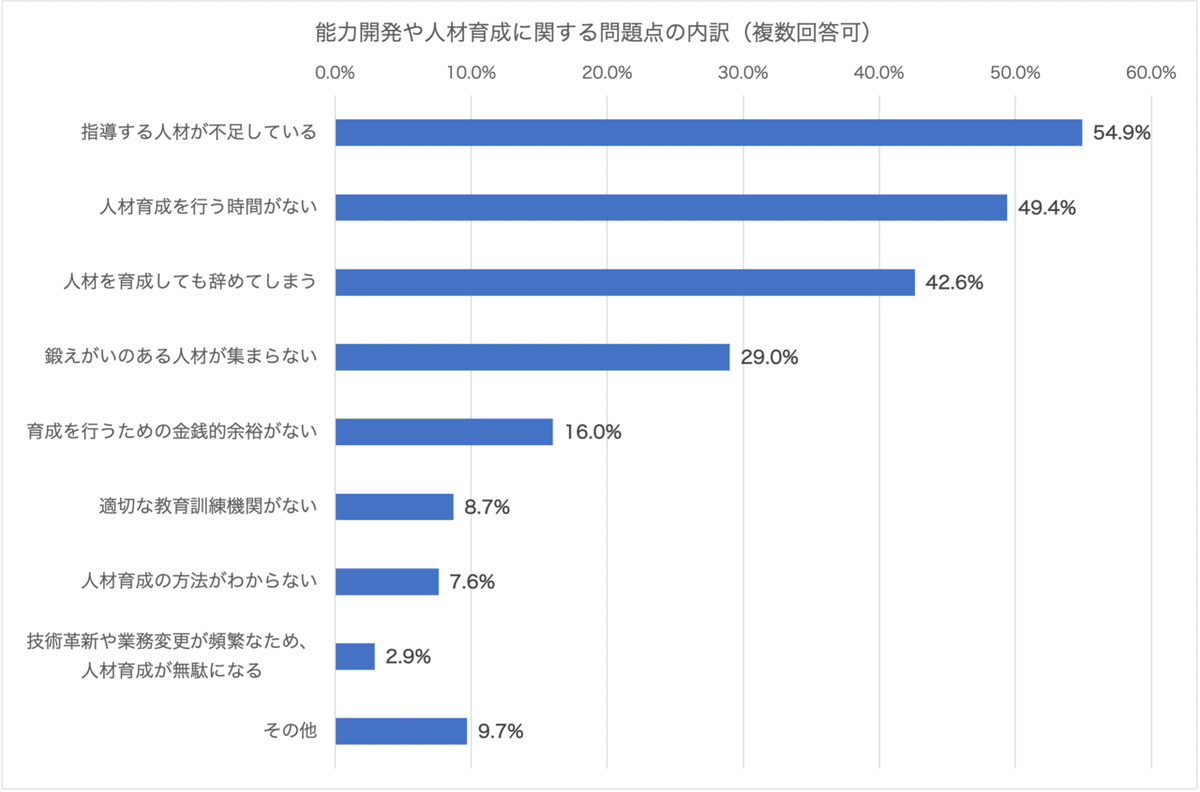

そして、以下のデータは能力開発や人材育成に関する問題点の内訳になります。

さまざまな問題点が挙げられていますが、これまでのコンサルの経験値と照らし合わせると、いずれの理由も本質は「人材育成の方法が分からない。あるいはその行為が正しくない」ということになるのではないかと感じています。

このような実態からも現場でOJTをうまく機能させる必要性を感じる訳です。

3.戦力化を早めるOJTとは

もしかすると「既にOJTを実施している」と思う方もいるかもしれませんが、以下の点について、チェックしてみることをオススメします。

□ 体系立てられたものになっているか

□ 計画的に実践できるものになっているか

□ メンバーが成長できた/前進できたと感じられるものになっているか

もし、どれか一つでも「なっていない」があった場合は、一度、次の手法を試してみる価値はあると思います。

さて、メンバーの戦力化を早めるOJTを現場で機能させるには、以下の3つのステップで行うことができます。

(1)仕事のあるべきプロセスをデザインする

(2)メンバー自身で管理できるシートを導入する

(3)成功行動プロセスを使って成果創出をサポートする

一つずつ説明していきます。

(1)仕事のあるべきプロセスをデザインする

単に「こうやりなさい」と口で言っても、メンバーには伝わりづらいもの。というのも、マネジャーとメンバーとではこれまでの経験も実力も全く異なります。そういう状況下でメンバーの実力を効果的に上げようと思えば、習得してもらいたいことを体系立てて示す必要があります。それが仕事のあるべきプロセスであり、これを私は「成功行動プロセス」と呼んでいます。例えば、料理のレシピのようなものと思ってもらえばいいでしょう。

ここで、「成功行動プロセス」の具体例を示したいと思います。以下は、私自身がメーカーの営業部長をしていた時に、いわゆる御用聞き営業のスタイルからお客様の課題解決を提案する営業スタイルへ変革させようとした時に作成した「成功行動プロセス」となります。

この時は、「基本ステップ」と「やるべき事」「うまく行かせるためのツボやコツ」という具合にまとめました。このくらい具体的に体系立てて示すと、メンバーの実行率はぐんと上がります。

また、以下は以前の投稿でも示しましたが、営業部門以外であれば、まずは「仕事の進め方」を「成功行動プロセス」として体系立てて、メンバーに示すのも一つでしょう。

(2)メンバー自身で管理できるシートを導入する

「成功行動プロセス」を単に示すだけではなく、メンバー自身でそのプロセスの進捗を管理したり、習得状況を確認したりできる帳票を用意します。

営業であれば、案件や顧客毎に管理できるシートを導入してもいいでしょうし、「仕事の進め方」であればジョブ単位や週次で管理できるような管理シートを用意するのもいいでしょう。

以下は、先ほどの営業部門における「成功行動プロセス」に対応した管理シートになります。これは顧客毎に管理していました。

この管理シートのポイントは、「成功行動プロセス」の内容を実行すればするほど、管理シートの空欄を埋めることができるようにした点です。例えば、1番の「訪問準備」を実施すれば、「顧客名」や「住所」などの基本情報や「省エネ・CO2削減目標」「納入実績」の欄などが埋められます。また、7番の「提案書作成」を実施すれば、省エネ効果に基づく投資回収年毎に台数を入れるといった具合です。

こうすることで、商談プロセスの進捗がひと目で分かるようになりました。また、項目が埋められていればいるほど、うまく進捗していることが同行せずとも分かるようになりました。そして、これをメンバー自身に管理させることで「前進できた」実感を持ちながら商談を進められているようでした。

(3)成功行動プロセスを使って成果創出をサポートする

マネジャーは「成功行動プロセス」や「管理シート」を使って1on1を実施したり、仕事ぶりを確認したりして、メンバーの習得状況を把握し、業績向上へ向けたサポートをします。

例えば、先ほどの営業部門の例で言えば、

行動前の1on1で、どのステップまで実施できているのかを確認した上で、次なるステップのゴールやゴールに辿り着くためのシナリオを確認しました。

そして、マネジャーがお客様となり、メンバーとロープレを実施し、ゴール達成の確率を高めるための訓練を実施していました。

さらには、月一回あるいは二回、頻度を決めてメンバーと同行訪問することで、メンバーの習得具合を確認しました。

行動後には、成功行動プロセスや管理シートを使って、やるべき事はできたのか、そして、最終的にゴールを達成できたのか/受注できたのかの振り返りを実施させ、自身の知識やスキルの課題なども話し合いました。

これらのことを全国の営業所で実施してもらった結果、新入社員メンバーでも半年程度で中堅社員に迫る結果を残す人が出てきました。

これが私が伝えたかったOJTの真髄と言っていいでしょう。この3つのステップに基づいて日々育成するのと、何もない中で日々育成するのとでは、一年後におけるメンバーの実力の差が生じることは想像できるのではないでしょうか。

4.最後に

さて、今回もいかがでしたでしょうか。

このOJTのステップを組織に落し込み、機能させることで、これまでに多くのチームで成果を上げることができました。そればかりか「成功行動プロセス」はチームの共有財産となり、先ほどの営業部門では私が辞めて10年近く経った今でも、アップデートされ残っているそうです。

是非、メンバーのエネルギーをなすべきことへしっかり向けさせるためにも、OJTのやり方を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。