【消滅家族の記録 11】さよなら青春

しばらく連絡が途絶えていた関西在住の古い友人M子に新年のメッセージをLINEで送ったが、1週間経っても既読になっていなかった。電話をしたら「その番号は現在使われていません」だった。それで息子さんの職場に電話してみた。

電話の向こうの声は静かに言った。

「母は、一年ほど前に心筋梗塞で亡くなりました」

彼は仕事中だったので、スマホの電話番号を教えてもらい、電話を切った。

それから1か月も過ぎたのに、いまだM子の死は喉元につかえたままで、消化できていない。

LINEのトーク履歴を見たら、一昨年の暮れが最後だった。大阪城ホールで開催された恒例の第九のコンサートに行ったことが書いてあって、「来年もよろしく!」で終わっていた。

テキスト入力は肩がこるからと、一昨年は電話で何度か話した。

「老後は暖かい伊豆で釣りでもしてと、マンションを購入して夫婦で引っ越したが、マンションでの人間関係がいやになり、一人で関西に戻り息子夫婦の近くに住んでいる」「スマホでトラブルが発生して、息子に叱られ、ヨイヨイになったら老人ホーム行きだと言うから、言われるまでもないと言ってやった。気の合う人たちと老人ホームに入りましょう。楽しみです」「あなたはどなた様ですか?にならないように、適度に頭と体を動かしている。今のところ、どこと言って悪いところはない。バカだから、コロナは避けてくれ、風邪もひかない」「再来年には万博があるし、青春よ、もう一度、ウキウキ」等々、おしゃべりは尽きなかった。

M子は、青春時代に1年ほど濃密に関わった友人だった。振り返れば、遠い想い出が溢れ出す。あんなこともあった、こんなこともあったと、様々な場面が交錯し胸が詰まる。

東京で生まれ育ったM子と知り合ったのは20歳の頃だった。同郷の友人が最初に彼女と知り合い、共通の友達になった。女の子ばかり数人で渋谷辺りで、ドライカレーとコールスローの店や、ガード下の10円寿司や、お好み焼き店でワイワイやるのがささやかな楽しみの、食欲旺盛な日々だった。

ぽっと出ばかりのなかで、M子は目立っていた。都内の中高一貫の女子校を出て、エスカレーター式で短大に入ったが、籍だけ置いて勉強はあまりしていない感じだった。

彼女が私に興味をもったのは、通りで外国人に話しかけられ、私が英語で会話をしてからだ。

「英語できるんだ。ねえ、うちに遊びに来ない?」と家に招待された。

M子の家は都内で寿司割烹の店を営んでいた。店のすぐ近くに賃貸アパートを持っていて、そこの一室に彼女は住んでいた。

高校時代に夢中になっていたというエルヴィス・プレスリーのレコードとアメリカの雑誌「セヴンティーン」が壁際の棚にきれいに並べられていた。被服関係のことを学んでいるのか、片隅には洋服生地が無造作に積んであった。

中学時代は布施明の追っかけをして、ナベプロの前で出待ちをしていた、と言って笑った。プレスリーの歌のなかで一番好きと言って「グッド・ラック・チャーム Good Luck Charm」のレコードをかけてくれた。

それが始まりだった。それから、母親に紹介され、頻繁にM子のところに行くようになり、彼女の置かれている状況がわかってきた。

M子は一人っ子で、溺愛された父親は中学入学前に急死し、そのときに母親は実母ではなく、実母は別の人と結婚して関西にいることを知った。戸籍謄本から、母と思ってきた人は養母で、父親が経営していた会社の事務員が実母だと判明。思春期の年頃だったこともあり、相当なショックを受けたらしい。歌舞伎や新国劇を愛した日本的な父親には別宅の家族もいて、浅草で生まれ育った母親は商売に打ち込むことを気晴らしにしてきたようだった。

M子が生まれた直後から母子関係が成立していたというのに、二人の母子関係は気を遣う母と距離を置く娘といったぎこちなさが感じられた。

私は祖父母が身近にいる環境で育ったせいか、年長者に好かれた。偶然にも修業中の見習いの板前さんが私と同郷ということもあり、M子の母親とはすぐに親しくなり、娘扱いされ、一時は彼女のアパートに住んでいる状態だった。

M子は生ものも酒類も嫌いで、出前の湯麵を食べてコーラを飲んでいるような人だった。生ものが大好きで、お酒も飲める私は、お母さんに気に入られ、閉店後、晩酌のお相手をしたものだった。「うちの子になって、後を継いでくれないかしら」と言われて困ってしまうこともあったが、私にとっては、プロの人がつくった料理が食べられ、天国の日々だった。

成人式には区民でない私も区民ホールに一緒に行き、その後で友達も参加し、板前さんが用意してくれた御馳走で祝ってもらった。休日にお母さんが板前さんたちを箱根や善光寺に慰安旅行に連れて行ったときは、私も誘われ、すっかり家族の一員になっていた。

M子は不思議な人だった。どこで知り合ったのか、ブルジョアの見本のような、学生なのに遊び人の男友達が何人かいて、目的別に利用していた。

銀座の洋書店・イエナに雑誌を買いに行った時、彼女は「タダのタクシーを呼ぼう」と言って、そのうちの一人を呼び出した。その彼は外車に乗って現れた。彼女が、私がお酒が飲めると言ったものだから、彼は帝国ホテルのラウンジに連れて行ってくれた。水割りが運ばれてきたとき、彼は「ここのグラスは薄いから、水割りもうまい」とオジサンのようなセリフを吐いた。帰るとき、彼がお札が詰まった長財布から支払うのを見て、私は気分が悪くなった。

家まで送ってもらった後、M子に「なんで、あんなにお金を持っているの? 本当に学生なの?」と訊くと、彼の実家は四国の富豪で、都心の有名人が住んでいるマンションに住み、一応、学生をやっているとのことだった。M子は「世の中は、あんなヤツがのさばっているんだよ」と、吐き捨てるように言った。

1970年の7月、夏休みで混雑する大阪万博に行った。

出発前に、新宿駅東口にあったカジュアルショップでお揃いのジーンズを買って足首を19cmにつめてもらい、お揃いのビーチサンダルも買った。

弥次喜多道中でいこう、有り金がなくなり次第帰ってこよう、と威勢よく出かけたが、会場までのラッシュアワーのように混雑する電車の中で、すでに多難な前途を予感した。

会場の混雑は予想以上で、人気パビリオンには入場できなかった。仕方なく小さな国巡りをして1日を終えた。「岡本太郎の『太陽の塔』を見たから、それでいいじゃん」と、梅田付近で宿探しをすることにしたが、大阪案内に出ているようなホテル・旅館はすべて満室。小さな旅館に望みをかけたが「予約もなしで来たの?」と呆れられた。

弥次喜多は途方に暮れて疲れ果てて痛む足を引きずって駅に向かって歩いた。途中、真面目そうな会社員風の男に「大丈夫ですか」と声をかけられた。これこれしかじかを説明すると、「とりあえず、喫茶店に入りましょう」となった。

その人は喫茶店でサンドイッチを御馳走してくれ、名刺をくれた。M電器の社員だった。「泊めてくれそうな所がある」と言うので、ついていくと、スイスシャレーのような外装の、アルプスの少女ハイジが出てきそうな建物が現れた。

彼が中に入って交渉中、弥次喜多は外で待たされた。M子が「連れ込みホテルだね」と言った。彼が戸口で手招きをしていた。中に入ると小さなフロントがあり、中年女性が私たち2人の顔を見つめて、「2人なんですか?」と怪訝そうな表情。私が経緯をかいつまんで説明すると、女性は「こちらの人も泊まると言ってます。別会計で2部屋、ということですね」と、テキパキとルームキーを2つ用意した。弥次喜多は鍵をもらって部屋に向かった。男は気まずそうに女性と小声で話していた。

とりあえず足を延ばし眠る場所を確保できたので、安堵し2人でベッドの縁に腰かけてくつろいでいると、電話が鳴った。受話器を取ると「そっちの部屋に行ってもいいかな」と男の声。私が「もう寝るところです。また明日」と言うと、「サンドイッチ御馳走してあげて、宿も見つけた親切な人に、そんな冷たいことを…」とか訳の分からないことをごちゃごちゃ言うので、ガチャリと電話を切ると、すぐにまた電話が鳴りだした。受話器を上げてまたガチャリ。

ようやく静かになったと思ったら、男は部屋の前にやってきてドアを叩き続けた。「何なんだ、この人」と怒り心頭の私はフロントに電話し、チェックイン時の女性に男の行動を逐一報告した。女性は「わかりました」と同情的だった。それから男は観念したようで、静かになった。

騒々しい怒涛の一夜が明け、静かな朝を迎えた。万博会場に行ってはみたが、どこに行っても大混雑の状態は変わらず、万博見物は午前中で終止符を打つことにした。

このまま東京に戻るのも癪だからと、まだ懐が暖かい弥次喜多は飛行機に乗ってみることにした。伊丹空港に行き、格安で乗れる便をさがし、鳥取行のYS11に乗った。途中で乱気流が発生し、飛行機の揺れが激しくなり、墜落するかと思うほどの恐怖の体験だった。

鳥取には数時間の滞在。砂丘を眺め、安部公房の「砂の女」を思い出すと、ジャリジャリした感覚が伝わってきて、どこか他の町に行こうということになり、駅に向かった。

駅でガイドブックを見ていた時、M子が思いついたように「そうだ、長崎のおじさんに電話してみよう」と言った。長崎には亡くなった父親の親戚がいるとのことだった。

おじさんは「元気にしておったか。おばさんは夏休みで子供たちと実家に行ってるから、お世話はできないけど、東京から会社のお客さんが来るので、その人たちと同じホテルをとるよ、来たらいい」と歓迎ムードだったようだ。地獄で仏に会った気分で、弥次喜多は安い運賃のスローな列車に乗り、長崎に向かった。

列車内で十数時間過ごした後、ようやく長崎に着いた。

おじさんが手配してくれた快適なホテルに泊まり、運転手付きの車も用意してもらい、グラバー邸、大浦天主堂、孔子廟等々、市内の名所を訪れ、弥次喜多は大阪万博での苦い経験はすっかり忘れ去り、「長崎よいとこ、一度はおいで」の気分で、有頂天になっていた。

翌日、おじさんが東京からの客人たちを温泉に招待するということで、私たちも連れて行ってくれることになった。

旅館のすぐ近くを川が流れていて風情のある温泉だった。

おじさんと私たちは家族用の大きな部屋に泊まることになり、その部屋で客人たちと一緒に夕食をとった。夕食時には30代くらいの仲居さん2人がつきっきりでビールをついだり水割りをつくってくれたりした。隣に座った仲居さんは、私たちが東京から来たと言うと、以前は横浜に住んでいたと懐かしそうに話しかけてきた。

食事と談笑の後、客人たちは各々の部屋に引き揚げた。しばらくして、浴衣に着替えた客人たちが、脱いだ服を置いて行ってしまったので、明朝困るといけないから、部屋に持っていくようにと、おじさんに頼まれ、2人で部屋に届けに行った。部屋の前までいくと、中から仲居さんの笑い声が聞こえてきた。私たちは顔を見合わせ、服を部屋の前に置き、そういうことなのかと、急いでその場を離れた。

部屋に戻り、寝ようとしたが川の音が聞こえてきて、なかなか寝付かれなかった。関東から九州の温泉町に流れてきた仲居さんのことを考えると、人は運命に振り回されるのだと思われ、夜の闇が一層濃くなっていった。

次の日、私たちは格安列車で弥次喜多道中を続ける予定だったが、M子が大阪での出来事をおじさんに話したものだから、彼は心配して「フラフラしてると危ない。お客さんと同じ便の飛行機の切符を手配するから、東京に帰りなさい」と言い出した。そうして私たちは福岡空港から、YS11ではない大きな飛行機で羽田に飛ぶことになり、あえなく弥次喜多道中は終了したのだった。

弥次喜多道中を終えて学んだのは、人は、高潔な人になるようと教えられても、やがて猥雑な側面が広がり、醜穢な人になってしまうということだった。

一昨年、M子と電話で話した時、彼女は唐突に言った。

「参宮橋に住んでいた時、鰐を飼ってたよね。ヒーター入れ忘れて出かけて、帰ってきたら死んでた」

私は、小田急百貨店のペット売り場で鰐と水槽を買ったこと、鰐の死体を紙袋に入れて、乗馬クラブの前を通って参宮橋口から明治神宮に入り、木立の中の落ち葉の下に埋めたことを思い出した。

その頃、私は同郷の友人とアパートをシェアする約束をしていて、すでに住んでいたアパートから荷物を彼女の住まいに持っていき預けていた。彼女は親戚の家の離れに住んでいて、そこを出て2人で住む計画だった。

そのことをM子に話すと、彼女も家を出たいと言い出した。私は困惑したが、そう言ってみただけだろうと思った。

2、3日後、M子がやってきて、初台の友達の所に行った時に不動産屋に寄り、賃貸物件を案内してもらい、小田急線の参宮橋駅から近い2部屋あるアパートを決めてきたと言った。「3人で住めばいいじゃん」と気軽に言うM子を、同郷の友人は異星人を見るような目で見つめていた。

結局、参宮橋のアパートには、M子と私が住むことになった。

M子が家から家財道具を持ってきた。二段ベッドの上段に寝るのが夢だったといって、二段ベッドを買ったので、私が下段に寝ることになった。

アパートにはM子の友達が入れ替わり立ち代わりやってきた。帰宅すると、知らない若者がギターを弾いたり、レコードをかけたりしていることもあった。都心の女子大に通う私の高校時代の同級生がやってきて、M子に会って目を丸くし、「イカれた人」と呆れた。

M子はラジオの深夜放送を聴いて、電話でリクエストをするのが趣味だった。ある時、リクエストを受けるアルバイトの人と意気投合し、日劇前で会う約束をしてしまった。

約束の日、M子に、知らない人に一人で会いに行くのは怖いので付いてきてと懇願され、PTA役で行くことになった。霙が降る寒い日、日劇の柱に寄りかかって立っていると、背の高い若者が現れた。おじさんのような野太い声で自己紹介を始めたので、私はM子を指さして「この人です。私は、買い物がてら、付いてきただけです」と言って、急いでその場を去った。後でM子は、おじさんではなくてN大の学生だったけど話すことがなくて困ったと言って、私が足早に去ったことを怒っていた。

M子との同居生活は、一年ほどで終わりを告げることになった。私が、学生運動に巻き込まれそうになったが、めでたく大学を卒業して就職が決まった姉と一緒に住むことになったからだ。

M子との1年間は、学生のふりをしていただけの、社会人にもなれないモラトリアム期間だったのかもしれない。一年間、喧嘩をすることもなかった。ただ一度、M子に「あなたは、こうしたらとか、何も言ってくれない、毒にも薬にもならない人」と言われたことがある。私は「あなたの人生を生きられるわけじゃないから、ああしろ、こうしろと、言えないわよ。自分のことは自分で決めるしかないでしょ」と返した。

M子と私の共通点は、やりたいことがない、運動には興味が持てない、結婚願望もない、無目的に日々をやり過ごし、生きることのしんどさを感じ、早く終着点に到達したいという思いを抱いていたことだったのだろう。

その後も、M子から忘れた頃に連絡があった。

私が渡米して数年後、突然、電話がかかってきて、米国に来たいと、言ってきた。何か起きたのかと思ったら、関西在住の生母と交流をしていて、関西に行った時に大阪の人と知り合い交際している、その人が米国に友達がいるなら、行って来たら…というので、とのことだった。

ちょうど暇な時期だったので、OKを出すと、M子はすぐにやってきた。近くの名所を連れて回り、米国人の家のホームパーティーに連れて行ったりして、1週間ほど過ぎた時、M子が、せっかくアメリカまで来たのだから、プレスリーの映画「アカプルコの海」の舞台になったアカプルコに行きたいと言い出した。えっ、と思ったが、言い出したら聞かない人なので、近くの旅行社で手配してもらい、弥次喜多はアカプルコの旅に出た。

赤道に近いのか太陽光が強く、肌が弱い私は、短パンで観光船に乗ったところ、膝から太腿にかけて焦げたようになり酷い目にあった。それでも、高所恐怖症なのにビーチ・パラシュートに乗ったり、ショーを見たり、リゾート地の休暇を楽しんだ。M子はビーチでプレスリーのようなビーチボーイズに囲まれて、アカプルコの海を満喫したようだった。

帰る頃には、彼女のような人がいなければ、アカプルコくんだりまで来ることはなかっただろう、と感謝の気持ちがわいてきた。

米国に戻り、数日滞在し、M子は帰っていった。

しばらくして、彼女から手紙が来た。東京の養母が彼女が大阪に行くことには大反対なので、大阪の人とは別れることにした、と書いてあった。どのような経緯で生母と交流を始めたのかは訊かなかったので知らないが、生母と養母の間で揺れ動く心理状態を考えると、心が痛んだ。

それから数年間は静かだったが、ある日、結婚した、という手紙が届いた。結婚話など、山ほどあったのに、まったく興味を示さず、結婚しない人だと思っていたので、驚いた。お母さんが、このまま孫の顔も見ずに死ぬなんてご先祖に申し訳ないと言うので、知り合いの紹介で見合いをして、平凡なサラリーマンの人に決めたとのことだった。その人は九州の人で、三男だからM子の家に入ることも了承し、すでに彼の実家に行き、両親や兄弟に会い、とても気持ちの良い普通の人たちでよかったと、書いてあった。ことがあまりにスムーズに進んでいるようで、本当のことなのかしらと思ったほどだった。

翌年、私が一時帰国したときにM子に連絡すると、彼女は実家近くのマンションに大きなお腹を抱えて住んでいた。

昔話をしたり、テレビを見たりしていたが、一向に夫氏が帰宅する気配がしない。

M子は唐突に言った。

「彼とは別れたんだよ」

それから私の顔を見ないようにして「つわりが酷くて彼の顔を見るのがいやになり、出て行ってもらった。そのまま、第三者に入ってもらい、別れた。まだ籍を入れてなかったので、親権を放棄してもらい、別れるのは簡単だった」と一気に説明した。

信じ難い話だったが、思い込んだら後先考えずに行動する人だから、迷わずに決断したのだろうと思った。

三十路も半ば近くなると、妊娠出産は一大事のようだった。立ったり座ったりも大儀そうで、親孝行しようと思い立ったことを後悔しているようだった。

私が米国に戻り、数か月後、男の子が生まれ母子ともに元気にしていると、知らせがあった。

M子に最後に会ったのは20世紀の終り頃だった。その前に、子供が小さい頃に2度くらい会っただろうか。

M子は子供が小学校に上がる頃、生母の知り合いの紹介で関西の人と再婚した。男の子は父親が必要だから、子育て経験のあるバツイチの人と再婚することにしたと言っていた。東京を引き払い、養母は近くの老人ホームに入居し、生母も近くに家を建て引っ越してきたとのことだった。

私が関西にM子を訪ねた時には、息子は小学6年生になっていて、中学受験で忙しそうにしていた。養母はすでに他界していた。

夫氏は如才がない人で、奈良や京都の名所旧跡を車で案内して歓待してくれた。そのうえ、「せっかくだから、2人で飛騨高山にでも行って来たら…」と、白川郷への一泊旅行を手配してくれた。

ホテルに泊まった時、彼女は養母を看取ったときのこと、息子が同志社を目指していること、生母が協力的なこと、夫氏がニーズに合った人であることなど、快活に話し、ついに安住の地に辿り着いたように思われた。

今世紀に入り、私は日米間を往復する生活になり、彼女も子供のことや夫氏の仕事の手伝い等で多忙になり、年賀状交換で近況報告をする程度の交流になっていった。

10年ほど前に、伊豆で引退生活を送ることになったから、遊びに来てと、電話があった。私は、同居することになった母が体調を崩して入退院を繰り返していた時期だったので、M子が伊豆にいることなど忘れがちだった。

母を見送った後、私はしばらく米国に行っていた。

帰ってからは、SNSを始めたり、身辺整理をしたりして、脱力の日々を過ごした。

そうこうしているうちに、コロナ時代が始まり、M子に電話してみようと、思いついた。携帯の電話番号にかけると、「わぁ、お化けが出た」と懐かしい声がして、「正式に離婚したわけではないけど、関西に戻った。息子夫婦の近くのマンションに一人で住んでいるのよ」と、いつものように息せき切って近況報告。

コロナで外出は控えているが、適度に運動して、元気にしているようだった。最近はクラシックにのめり込んでCDをたくさん集めたと言っていた。その後で、突然「ゆっくり時間をかけて聴いてみて」との手紙とともにCDを十数枚も送ってきた。

その後も何度も電話で話し、大阪万博や、世界一周クルーズや、コンサートなど、コロナ終息後に、再び弥次喜多で活動できそうな前向きな話題で盛り上がった。

さよならも言わず、消えてしまったM子。今度会う時に、お互いにどのように変わったか見合うのを楽しみにしようと言って、写真の交換もしなかった。お互いの容貌を確認して、あまり変わりないじゃないとか、年相応に老けたねとか、もう言うこともできない。

M子は、養母の晩年は認知症が出て大変だったから、ピンピンコロリがいいと言っていた。その通りになってしまった。いつも迷わず決断し行動に移す彼女のことだから、心臓が止まった時、「ピンピンコロリで逝ける、これでよし」ということにしたのかもしれない。

心臓が止まった時、何か見えたのだろうか。何か聞こえたのだろうか。最期の言葉を発したのだろうか。意識はだんだんと薄れていくのだろうか。

肉体がないからM子はもう膝が痛いと嘆くこともない。心の苦しみがあったとすれば、それはきっと自分は何者かを問い続ける苦しみだったのだろう。無になれば、その苦しみからも解放される。無になることって、ステキなことだ。

M子の肉体は消滅したけれど、彼女は私の記憶の中にいて、こうして追悼文を書かせている。

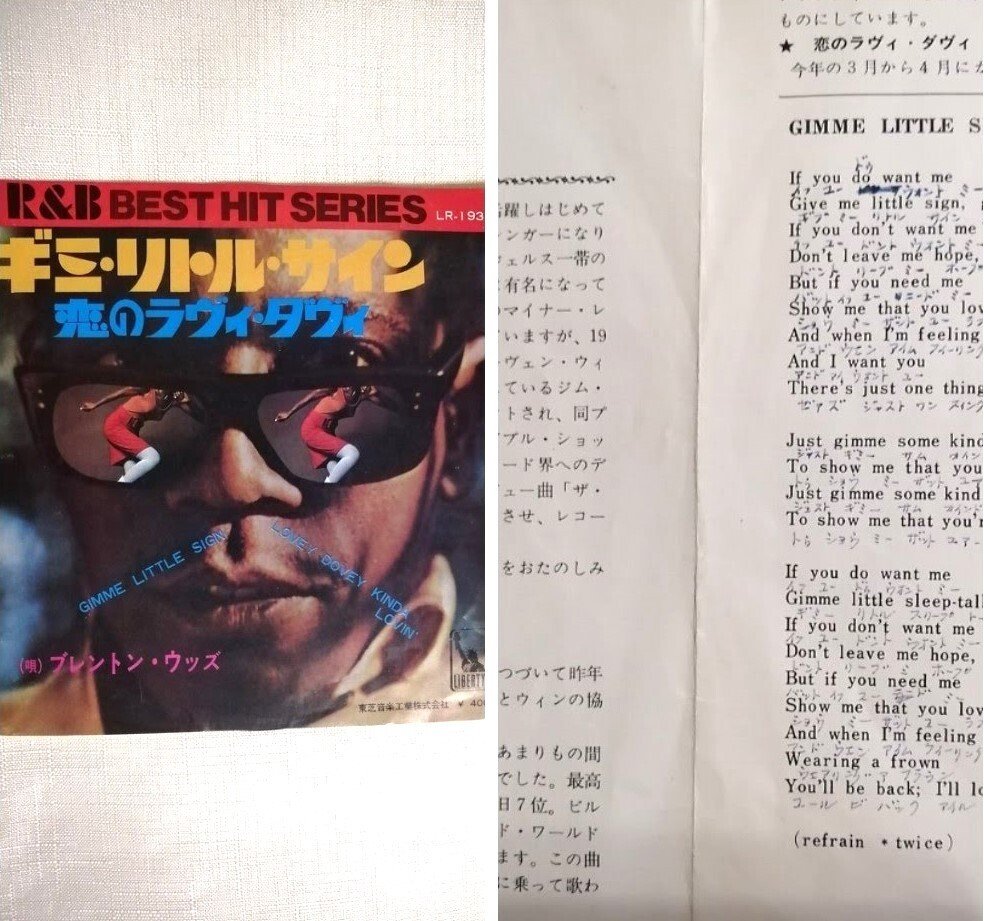

大阪万博・長崎旅行から戻り、しばらくして新宿厚生年金会館で開催されたレイ・チャールズ日本公演に行った。M子は、レイ・チャールズが終演後も体をゆすってリズムに乗っていて、付き人に促されてステージを去った姿に感動し、レコードを買って、『旅立てジャック』をよく口ずさんでいた。

♪Hit the road Jack and don't you come back

No more no more no more no more

Mちゃん、Don’t you come back! もう、楽しいことは何も残っていないから。

あなたは私の青春だった。さよなら、私の青春。