ちょこっと音楽話 3 アルバム『一人ぼっちの詩』長谷川きよし -「私のなかのラディゲ」

長谷川きよしのアルバム『一人ぼっちの詩』のレビューではなくて、「ちょこっと音楽話」を書いてみました。

「私のなかのラディゲ」

「ちょこっと音楽話 1 アイドルを追え! 狂騒曲」に書いたように、私は1969年に「銀巴里」で偶然レコードデビュー間近の長谷川きよしのライブに遭遇したが、その後は、すっかり忘れていた。それがコロナの恐怖でおこもり生活を始めた2020年の秋、YouTubeでまた偶然に長谷川きよしに再会。以来、憑き物がついたように長谷川きよしに傾倒している。

彼の音楽性とハーモニアスな声は勿論だが、バラードでも、サンバでも、ジャズでも、フォークでも、ロックでも、難なく弾きこなすギターの変幻自在の音色にも魅了される。

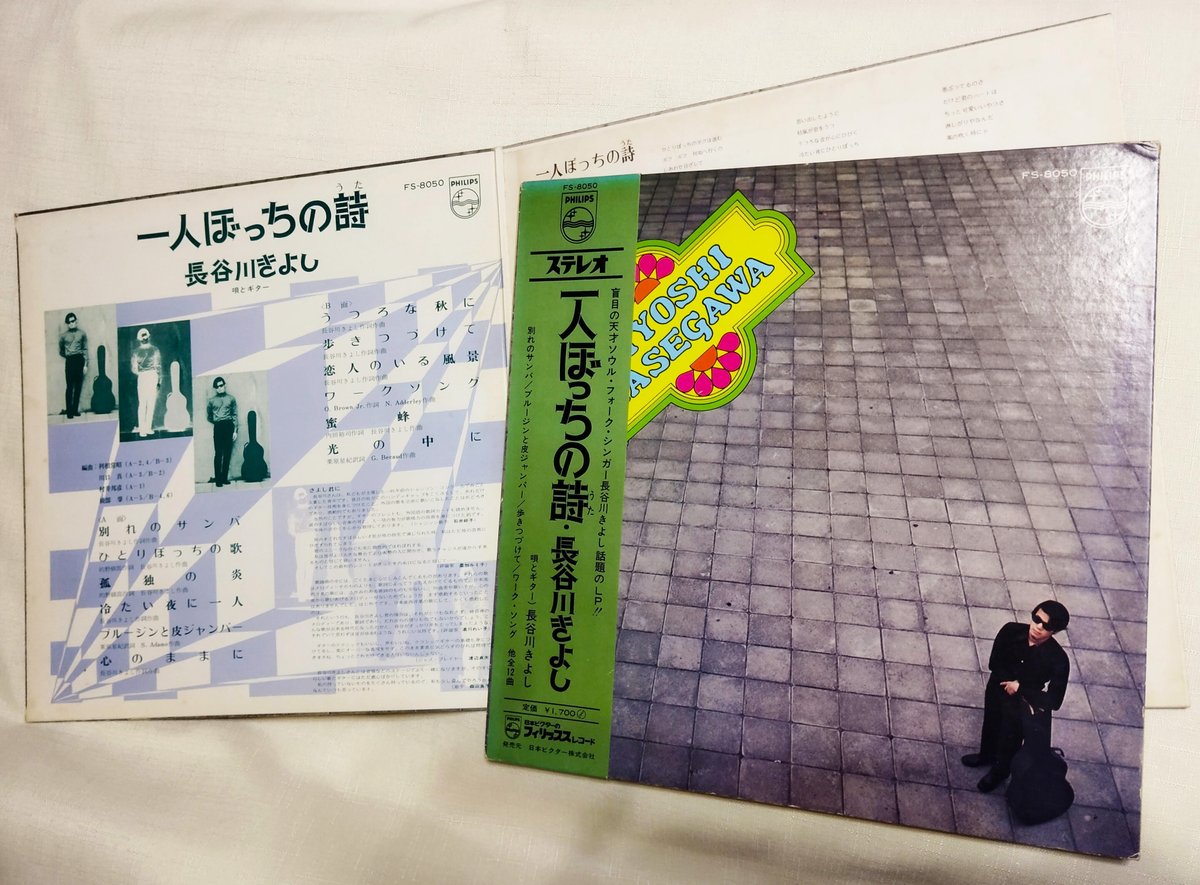

世間に流通している彼の作品のほとんどを聴いたが、初期の長谷川きよし作詞作曲の6曲が収録されているデビューアルバム『一人ぼっちの詩』が私のお気に入り。ジャケットの背景を見ていると、パウル・クレーの絵の世界のようにも思われ、その独特な想像的空間が彼の生活感のない寡黙な詞に合致している。

フォークの人たちが日常生活や主義主張を饒舌に歌っていたあの騒々しい時代に、少年を脱皮したばかりの長谷川きよしは、早熟で個性的な曲の数々を自作自演し、卓越した歌唱力とギター演奏でデビューした。さぞかし異質な存在だったことだろう。

私は長谷川きよしと同時代を生きてきた。私の周りにもギターを弾いて歌う人たちがいたが、長谷川きよしのようにギターをこともなげに弾き歌える人はいなかった。このアルバムには自作曲のほかカバー曲もあり、社会性のある内容もあり、サンバ、シャンソン、ジャズ…と聴き応えがある。初めて聴いた時には、「19歳で熟練者のように自作し、こんな風に歌えるんだ」と衝撃を受けた。

聴いているうちに意外な発見がある。

早熟といえばラディゲ。レーモン・ラディゲは第一次大戦の戦時下、軍人の妻と若さを持て余す少年の悲恋を描いた心理小説『肉体の悪魔』を18歳で書き上げ、フランス文壇に鮮烈に登場した。『肉体の悪魔』のストーリーを思い出しながら、長谷川きよし作詞作曲の曲を聴いていると、不思議と物語の場面に当てはまり、主人公の“マルトと僕”の歌のように聴こえてくる。例えば「歩きつづけて」は、恋の深みにはまっていく二人の歌、「うつろな秋に」はマルトがこの世を去る直前の歌、「冷たい夜に一人」はマルトを失った僕の心象風景。長谷川きよしはシャンソンを歌うから、マルトと僕の世界を歌にしてみせたのだろうか、ラブソングというより恋愛心理の歌ではないか、当時の大人たちは長谷川きよしの詞の世界を理解できたのだろうか等々、様々な想いが交錯し彼の歌にのめり込んでしまう。

ラディゲと長谷川きよし。洋の東西を問わず天才は早熟だ。

マルトの死を冷徹に描いたラディゲは26歳で夭折したが、私のなかのラディゲは長谷川きよしの歌を通していまだ健在である。そして、そのラディゲを私は冷徹な眼で見ている。

*例として、長谷川きよしの2曲の詞と『肉体の悪魔』の場面を照合してみた。