【第328回】インバウンド急増で影響を受けた野菜類-レンコン・サトイモ・サツマイモ・オオバ

コロナ禍による入国制限が解除されると、インバウンドが堰を切った。日本の食文化である和食は2019年以前を超えて訪日外国人からの人気はフィーバーぎみ。業務需要もようやく回復してきており、卸売市場における入荷量や相場の安定化が進んでいる。回復した業務需要におけるインバウンドの占める割合は明確ではないが、目安となる野菜品目はある。コロナ前の19年と23年を対比してみよう。

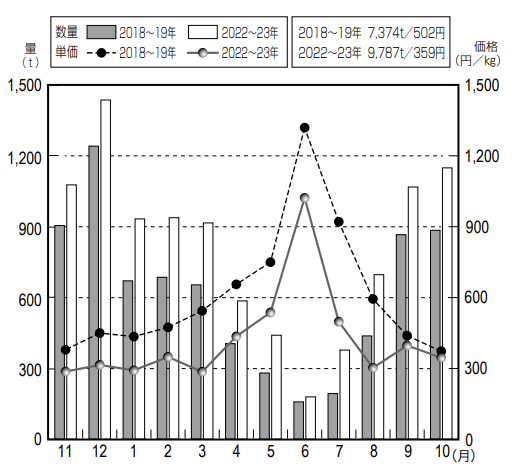

レンコン/典型的な和食材料、単なる豊作ではない成長ぶり

【概況】日本しか使わない野菜のひとつレンコンは、インバウンドにとって、いかにも日本の食べ物と感じるはずだ。前月号では「猛暑に耐えた野菜」として紹介した。前年の豊作で夏前に売り切るべきキャリーオーバー分と夏に出る新物とが重なって、東京市場23年7月には前年同月の8割増にもなっている。この増加分がインバウンド需要を裏付けているとは言い切れないが、23年10月の数字をみると入荷が増えながらも底堅い相場推移に気が付く。

【背景】23年10月の東京市場入荷量は1148tで、前年同月より6%増えたものの単価は15%も高く345円。これをコロナ前の19年10月と比べると数量は3割も増しながら単価は7%程度安くなっただけだ。この1年間は、豊作が重なって潤沢に流通したといっていいが、3~5月の春には40~57%増という驚異的な数字だった上に、7月にはほぼ倍の95%も増えている。さすがに19年同期と比べれば46%も安いが、前年同月比は33%安にとどまっている。単なる豊作という状況ではない。

【今後の推移】レンコンは家庭でも筑前煮や酢バス、天ぷらなどで使用するが、若い世帯ではやらない“おばあちゃんの味”だ。従って需要の7割以上が業務加工用といわれ、外食や中食のメニューとして健在である。コロナ禍で業務用需要がダメージを受けたので、産地としての思惑は、安くなっても数量を増やして一般家庭に浸透させようという作戦転換かもしれない。インバウンド増加との相関性は明確ではないが、これだけ潤沢なら、日本の味として火を噴くかもしれない。

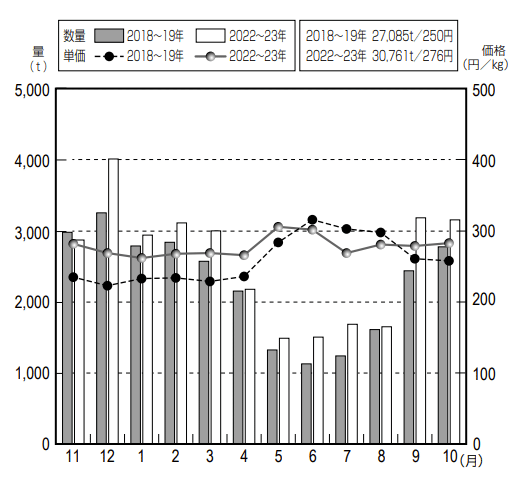

サトイモ/正月需要が回復基調に。醤油・味噌など和風が最も美味

【概況】サトイモも日本的な料理によく似合う。東南アジアや南太平洋地域では、主食にもなっているタロイモにも近いが、子芋も含めて日本のものは小粒で、煮物にすれば和食そのものである。この10月までの1年間の東京市場入荷量は、コロナ前19年の同時期と比べると5%減の3%安。数字そのものからは、ほぼ相場の揺れの範囲内とみることができる。ちなみに23年10月と19年同月とを比べると、入荷量は2%増、単価は8%高になっている。

【背景】19年の10月までの1年間と比べると、この1年間の入荷はほぼどの月でも減っている。それほど、22年産の数量が少なかったということになる。秋からの23年産については、この10月現在、前年比では4%増で、単価はほぼ変わっていない。ここまでの推移をまとめると、コロナ禍を通じて不安定だった需要も、この秋からはコロナ前の水準に戻ってきたとみることができるだろう。実は正月需要期である22年12月には、すでに4年前の12月より入荷が増えていた。

【今後の推移】12月の入荷増はいうまでもなく、正月需要が強めになってきたことを意味する。まずは、お節料理の高額化など国内需要自体が回復していることが主体であるが、これにインバウンドの増加ぶりとも連動しているとみていいだろう。同じイモ類のジャガイモが、バターやクリームとも馴染むのに対して、サトイモは醤油、味噌など和風が最もおいしい。この特性に、とくに欧米からの外国人観光客がハマっているようだ。彼らにとっては初体験の味だろう。

サツマイモ/ねっとり甘い品種急成長。東南アジアからは本場日本に

【概況】 サツマイモは近年、日本ではねっとり系で甘い品種が急成長した。種子島から登場した安納芋が“蜜いも”ブームの先陣を切ったが、大分県から普及した「べにはるか」や、本場茨城から複数の“焼き芋専用品種”がデビューして、サツマイモはすっかり日本の特産品になった。長い間、徳島の金時と茨城のコガネセンガンが“甘藷”の代表だったが、この新しいスイートポテトが「焼き芋」などの形で、内外でブームになりつつある。

【背景】サツマイモは生産面積や生産量が増加しているため、当然市場出荷も増える。東京市場のデータをみても、コロナ明けの10月までの1年間とコロナ前の19年同時期の比較でも、数量で14%増、単価10%高というまさに成長品目の道を歩んでいる。さらに、東南アジアからのインバウンド客は、近年輸入が増えている美味しいスイートポテトの本場に来た感慨を持つだろう。他の地域からの観光客は、干し柿と同様に日本で甘くて美味しいものに出会ったことになる。

【今後の推移】日本種のサツマイモが東南アジアで生産されている。この地域で最も野菜の生産適地といわれるベトナムのダラット高原で、最初は日本向けの冷凍加工のための合弁会社が日本種を持ち込み、余剰分を自国内、周辺各国に輸出している。出荷箱にはベトナム産表記はあるが、品種名が日本語で大きく書かれており、一見すると日本産だと思わせる。インバウンド増加がサツマイモの入荷増にどれだけ貢献しているかの確証はないが、推測に難くない。

オオバ/コロナを経てV字回復したか。外からは「和食」の目印に

【概況】 バブル崩壊後は漸減推移が止まらなかったオオバが、いま増勢にある。入荷量が増え、単価も上がっているのだ。この現象は業務用需要が回復してさらに勢いがついていることを意味している。23年10月現在では前年対比で11%増の1割の単価安となっているが、他の品目同様にコロナのビフォーアフターで4年前と比較すると数量が7%増えて、単価は13%高くなっている。コロナ禍による業務用需要の総崩れ状態は、少なくとも回復した。

【背景】この10月までの1年間は、みごとに毎月4年前を超える数量が東京市場に入荷した。単価も同様に4年前超えだ。この増勢は尋常ではない。業務需要がコロナ期以前より、さらに増えているのだ。産地はコロナ期には激減した業務需要に代わる家庭需要を創り出そうと、従来からの小売店用1~2束入りに加え、業務需要向けの10束入りのトレーをそのまま店頭に並べて安売りした。その結果、家庭で準主役的な野菜になった事例が増えた可能性もある。

【今後の推移】この入荷増の様子をみていると、その要因としてオオバを和風系の料理に添えると、とたんに料理が引き立ち「This is the Washoku」の風情が出るように感じる。その特性をインバウンドの増勢に関連付けても無理はない。逆にいえば、そう解釈するとこれまで長い間、漸減状態が続いていたオオバが、いまやV字回復基調になっている理由になる。日本人には気が付かないが、インバウンドにとってオオバは「和食」の目印になっているかもしれない。

『農業経営者』2024年1月号

【著者】小林 彰一(こばやし しょういち)

流通ジャーナリスト

青果物など農産物流通が専門。㈱農経企画情報センター代表取締役。

「農経マーケティング・システムズ」を主宰、オピニオン情報紙『新感性』、月刊『農林リサーチ』を発行。

著書に『日本を襲う外国青果物』『レポート青果物の市場外流通』『野菜のおいしさランキング』などがあるほか、生産、流通関係紙誌での執筆多数。