【第332回】「指定野菜」のマーケット変化 キャベツ/ブロッコリー/コマツナ/ホウレンソウ

26年、ブロッコリーが15番目の「指定野菜」になる。指定野菜とは需要が定着した野菜に対して安値補填や出荷促進のための緊急需給調整を実施する制度。ブロッコリーはそんな“重要野菜”に指定されたのだ。ただし、近年は食生活に“不可欠”な野菜が変化している。ブロッコリーは生産面積が増えているが、ダイコン、サトイモ、ホウレンソウなどは減った。指定野菜を囲む情勢を11年と23年の対比でみる。

キャベツ/指定野菜の代表格 毎月輸入で加工業務需要に対応

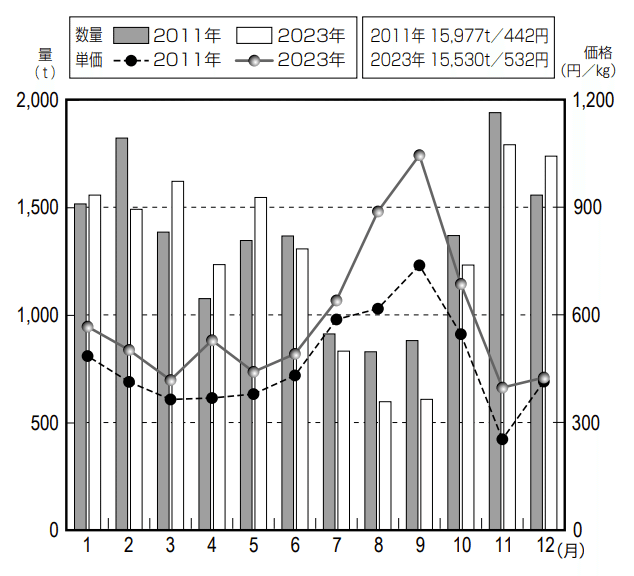

【概況】キャベツは国内生産野菜のうちトップの数量を誇る。それは家庭用でも加工業務用でも同様で、近年は微増傾向にある。生産面積は11年に3万3700haだったものが23年には3万5000ha、150万tを超えた。とりわけ加工業務用に対応して中四国・九州など多くの県で生産量が増加。上位5県は11年に比べて群馬・愛知が約2割、長野・茨城が約1割増加した。一方輸入量は、近年3万~10万tで推移し、流通量の増減に敏感に反応する。

【背景】これを東京市場で12年間対比すると、入荷量は増勢ながらほぼ変わらない。むしろ10年以上を経過しても“それほど上がっていない”ともいえる。要因は加工業務用需要が過不足を輸入品で調整していることで、キャベツ相場自体、極端な乱高下がなくなっている。また国内の産地が全農や仲卸などの仲介で需要者と直接契約するようになったことだ。最も重要な野菜品目であるキャベツは、指定野菜制度の設定のキッカケになった品目、代表格のようになっている。

【今後の対応】キャベツは毎月輸入され、中国産が97%を占める。国産の不作や産地リレーにズレが生じると即輸入される。たとえば18年は天候不順などによる国産の大幅出荷減で輸入は9万tを超えた。指定野菜について、近年では不足・高騰時には出荷前倒し、早どり、格外品の出荷促進くらいの対応で済んでいるが、昭和時代にはキャベツ、ハクサイは台湾から緊急輸入された。突然買い取るために台湾のマーケットが急騰。翌年はそれに備えて増産して暴落するなどの問題が指摘された。

ブロッコリー/輸入品が周年需要を開拓 好きな人は9割以上に拡大

【概況】小売店をみてもブロッコリーは常に売れ筋上位にいるため、価格暴落時に補助金を出すことで生産の継続を図ることになる。11年には生産面積で1万3400ha、生産量13万t、出荷量11万5000tだったものが、23年にはそれぞれ1万7200ha(推定)、17万3000t、15万7000tだ。面積は28%も増え出荷量ではさらに37%もの伸びをみせた。東京市場では、この12年間で実に1.5倍という他には例をみない入荷増だ。

【背景】あるアンケートで「とても好き」が41.2%、「好き」は50.0%で9割以上の方が「ブロッコリーが好き」と答えている。「1週間に1回以上」購入している方32.4%、「10日~2週間に1回」は30.9%で「2週間に1回」以上購入する方が全体の6割以上。かなりの人が定期的にブロッコリーを購入している。これ以前に指定野菜に入ったのが「バレイショ」で74年のこと。この2品目は、ともに「輸入品がマーケットを創った」という共通の事情が背景にある(輸入冷凍ポテト30万t)。

【今後の対応】昭和の終わりから平成にかけ、アスパラとブロッコリーの輸入が急増した。国産の端境期を狙って輸入され、国産とのリレーで完全な周年供給野菜になっていった。輸入品が切り開いたマーケットを、国産が丹念に埋めていったのだ。周年にわたり需要が発生したために「指定野菜」として生産を継続する補助事業の対象になった。ただし輸入ピーク時代は、国産も輸入も7万tあった。その後「ドール」が国内生産に進出したことも、国内生産急拡大の背景にある。

コマツナ/指定外だが栽培増加面積はブロッコリーに次ぐ

【概況】 コマツナは古くから、日本中どこでもある、いわゆる菜っ葉類の代表格であるが指定野菜ではない。12年間で3000haほど増えたブロッコリーに次いで2番目に伸びた野菜が約1300ha増えたコマツナだ。一方、ホウレンソウは2500haも減っているが、生産面積は1万9300haある。コマツナは7420haとマイナーなのだが、コマツナの増加はホウレンソウの減少とリンクしているようにみえるのだが、関係はどうか。

【背景】昭和から平成にかけて、コマツナは主に関東中心の葉物だったが、以降、京阪神でもホウレンソウからの転作が増えていた。近郊のホウレンソウ農家は人手不足もあって、生産出荷作業がより楽なコマツナに転換している、といわれた。東京市場でみると、この12年間で、コマツナの入荷は30%も伸びている。中心産地は茨城で、水菜に代わって周年生産できる品目としてホウレンソウとともに採用されたようだ。年間稼働するハウス栽培が多いため、外国人研修生を常時雇用している。

【今後の対応】コマツナはクセもなく扱いも簡単な、家庭でも使いやすい葉物である。だから、冬に強いが夏は美味しくないホウレンソウより、作りやすく使いやすい。すでに家庭菜園レベルでは結構な潜在面積がありそうだ。販売向け面積もさらに増えていく可能性は高い。増加の背景は、周年需要があるなら施設栽培してみようという発想だろう。茨城はかつて「サラダ水菜」をヒットさせたが、結局、関東の食文化に馴染まなかった。そこで伝統的な菜っ葉類を作ろうとしたのか。

ホウレンソウ/流通量も国産化率も減少傾向 国産冷凍品の拡大を

【概況】 ホウレンソウの国内流通量(国産+輸入量)は、11年の29.7万tから23年26.0万tと減少傾向にある。国産の割合も、89%から80%に。国内生産量は対11年比80%、ほとんどの県で減少するなか、茨城(129%)、福岡(114%)、広島(105%)、群馬(103%)では増加している。輸入については、輸入先が中国から米国に変わったものの、生鮮では16年を最後に輸入実績はなく、冷凍品が年々増加している。

【背景】冷凍ホウレンソウは、周年で量販店での販売や加工業務用として輸入される。最近では11年に比べ147%と大きく増加。中国産の割合は84%から94%へと首位不動だが、最近ではイタリアから輸入がみられる。これは、中国産の不作や、パスタなどイタリアンでの需要が強いとみられる。輸入のキロ単価(港渡し)は160円前後、国産単価470~500円(東京市場)の3分の1程度。近年品質も良くなった中国産は業務用では定番だ。国産では宮崎を中心に冷凍品が増加傾向。

【今後の対応】23年の東京市場の入荷量は1万6000t、11年より微減ながらほぼ同量。上位10県では福岡(315%)、茨城(222%)、岐阜(157%)が大きく増加した一方、千葉、岩手、埼玉が半減した。近年の1人当たりの年間購入数量は1050g前後で06年以降減少傾向。同年間購入金額は700円前後で推移、価格によって購入数量が変化している。近年の指定産地の全国シェアは、作付面積、出荷量ともに3分の1。国産の冷凍ホウレンソウの拡大が望まれている。

※グラフとも東京都卸売市場の統計をもとに作成

『農業経営者』2024年5月号

【著者】小林 彰一(こばやし しょういち)

流通ジャーナリスト

青果物など農産物流通が専門。㈱農経企画情報センター代表取締役。

「農経マーケティング・システムズ」を主宰、オピニオン情報紙『新感性』、月刊『農林リサーチ』を発行。

著書に『日本を襲う外国青果物』『レポート青果物の市場外流通』『野菜のおいしさランキング』などがあるほか、生産、流通関係紙誌での執筆多数。