2019年 中国(上海)体験 【2日目】

1日目は全工程において中心地から比較的遠めの場所を3か所周りましたが、2日目は比較的まとまった場所を8か所周ることができました。

それでは2日目いってみましょう。

超级物种

テンセント版のOMO型スーパー

▶大众点评

1か所目として意気揚々と向かったものの、見事にやっていませんでした…。

中を覗いてみましたが、かなりゴタゴタした感じで、リニューアルなのか、閉店なのかは不明ですが、こちらの記事を見ると当該店舗は店舗の規模等で「A1・A2・A3」と3つのモードで運営する方向になり、各店舗それに向けて調整中ということなので、この店舗も生まれ変わるかもしれませんね。

こんな感じで行っても営業中止の状態もあればそもそもカラッポ…ということも時にはありますが、気を取り直して次にいきます。

志达书店

アリババの天猫×書店

▶大众点评

ここも無人書店という名目で結構話題になっていますが、やっぱり普通に店員さんはいます…。名門大学(复旦大学)の近くということで、ターゲットは学生さんなのでしょうか。

入店にはアプリでの登録が必要で、顔認証登録をすると2回目以降は顔認証だけで入れるそうです。

出口側にもあります。

店内は広々空間の部分があったり…

迷路のような空間があったり…。

本にはQRコードが付いています。

入口と出口が分かれて一方通行になっているため、入店→決済→退店までそれぞれを検知し自動的に完了させられる、ということですね。

1日目のdicosもそうですが、"無人"というのは「無人=店内に誰もいない」ではなく、「無人=買い物体験に人が関わらない」という意味である、ということがわかってきました。

また、どの店でもそうですが、店員さんがとても優しく、顧客へのサポートや説明、その他コミュニケーションに業務時間のほとんどを割いているので、サービス体験としてより上質になる、ということですね。

盒马F2

盒马鲜生のコンビニ版

▶大众点评

こちらも前回行き逃した店舗でしたので、今回特に行きたい場所の1つでした。

まず入口にあるのはテイクアウト用のボックスですね。

スマホで注文→来店しQRコードをスキャン→該当BOXの扉が開いて持ち帰る、といった流れになります。この時は全てのBOXは空でしたが、お昼時で店内は結構混雑していたので、待たずに持ち帰りができるのはやはり便利です。

本体はPanasonic製!

店内は半分がイートインコーナーなので、物販コーナーはコンビニより少し小さい程度ですが、生鮮食品も売っていました。

レジはいつもの。

やはりこの店のメインはこのイートインですね。ちょうどランチタイムだったので、近所のオフィスワーカーで大混雑でした。

こちらがデリバリー(外売)の待機スペース。

我々もここでランチをいただきましたが、個人的にはこの視察を通して一番口に合ったお気に入りの食事でした。(メッチャ美味しい!会社の近くにあったら毎日通いたい。)

盒马も様々なモデルが出てきていますが、商品ラインナップだけでなく、(本質は変えないまでも)店舗の作りやコンセプトを地域特性に合わせて作り変えていく、という姿勢は素晴らしいですね。

筷马热食

アリババが運営するファストフード店舗

▶大众点评

▶公式サイト

コンセプトは箸で食べる温かい食事ということで、餃子やおでん等と共にコンビニのようにソフトドリンク等を販売しています。

コンビニくらいの広さの中にいくつかの食べ物屋さんが入っている感じですね。

もちろん、スマホで注文も可能。(新規ユーザなら20元以上で5元OFF、既存ユーザなら2元OFF!)

WeChatでスキャンすると注文ページに遷移します。

デリバリーに特化している「连咖啡(Coffee Box)」が併設されていて、注文は結構入っていました。

価格帯はラッキンコーヒーと同じくらいですかね。

こちらは最終日に撮った別の店舗のものですが、デリバリー専業(テイクアウトもできるかもしれませんがハードルが高い…)としている店舗はCoffe Boxに限らず増えているようです。

盒马F2然り、ホワイトカラー向けで美味しいものがスピーディーに食べられる(イートイン・テイクアウト・デリバリー)需要は今後もオフィス街を中心にどんどん増えていきそうです。

百联 RISO

既存スーパー×ニューリテール

▶大众点评

百联集团(BAILIAN GROUP)がアリババとの技術提携により既存スーパーにニューリテールの要素を付加した1号店という店舗で、グローサラントを意識して各所にイートインスペースが設けられています。もちろん配送も行っており、半径5km圏内に60分以内とのこと。

店内は陳列は凝っているものの、若干照明が暗くて蛍光色が強いので、もうちょっと色温度の低い照明を使った方が温かみが出ていいのに…と思いました。

盒马を意識していますが、クオリティはそこまで高くないです。

ちょっと親近感湧きますが、デザインや配色はどことなく日本ではない感じがしますね。

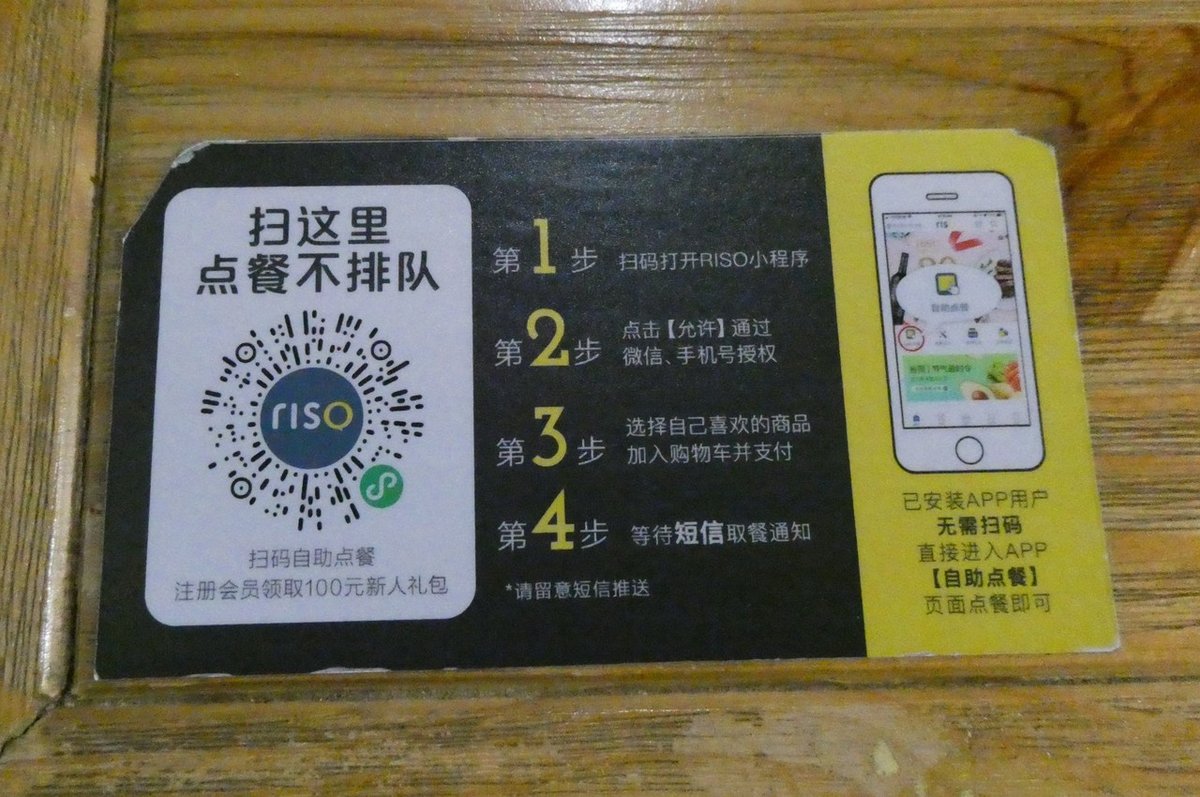

イートインはいつものスマホ注文で。

ミニプログラムのデザインもシンプルの極みですね。

カルフール然り、上海にもたくさんの既存スーパーがあるなかで、イートインやデリバリー、オンライン化等、様々なものをモジュール化して組み合わせていく取り組みが今後も盛んになりそうですが、"点"ではなく"線"としての顧客体験をどう作り出していけるかがポイントですね。

luckin coffee

カフェ×ニューリテール

▶大众点评

▶公式サイト

続いてはこちらも是非行ってみたかったラッキンコーヒーです。約1年間で2,000店舗オープンして国内2位のコーヒーチェーンに(1位のスターバックスは約3,600店舗)なり、今では2,500店舗で上場もしました。

2019年で5,000店舗、2021年までには10,000店舗まで増やすと意気込んでいますが、どこまで増えるのやら…。

注文はアプリの事前注文のみ、という注文方法で話題になりましたが、どうやら今では店頭でも注文を受け付けているようです。とはいえ、アプリからの方がお得だよ!という店員さんが、丁寧に注文方法を教えてくれました。

受け取る際はQRコードを読み取って本人確認するそうです。

もちろんデリバリーも活況で、配達員はQRコードを持っていないので、番号で確認するそうです。

コーヒー初心者の私としては飲みやすくお手頃価格(スタバより3割程度安い)ですし、なにより飲み口がしっかりしていてカップのデザインもカッコいいので、是非日本にも来てほしいなぁと思いました。

ニューリテールを代表するサービスの1つですが、スタバによって広がったカフェ文化と大量の値引きによって、ここまで広がったということで、上場は果たしたものの、まだまだ赤字で運営しているため、どうやって事業として成長させていくのか、今後が楽しみです。

Kpro

ケンタッキー×ニューリテール

▶大众点评

前回の視察時点では杭州にしかありませんでしたが、その後北京、上海にもできたということで、今回は上海の店舗に行ってきました。

ケンタッキーとKproが併設しているようですが、ケンタッキーの方がお客さんが入っていました。(メニューはKproの方が上質で高めのラインナップです)

Kproではテーブルデリバリーを導入しているので、キオスク端末で注文時には自身の位置を伝えるための端末を1つ持っていきます。(決済時に1つ取って印刷されているQRを読み込ませる)

とはいえ、端末は杭州にあるものと形が違うようですね。

杭州の店舗ではこんな形。

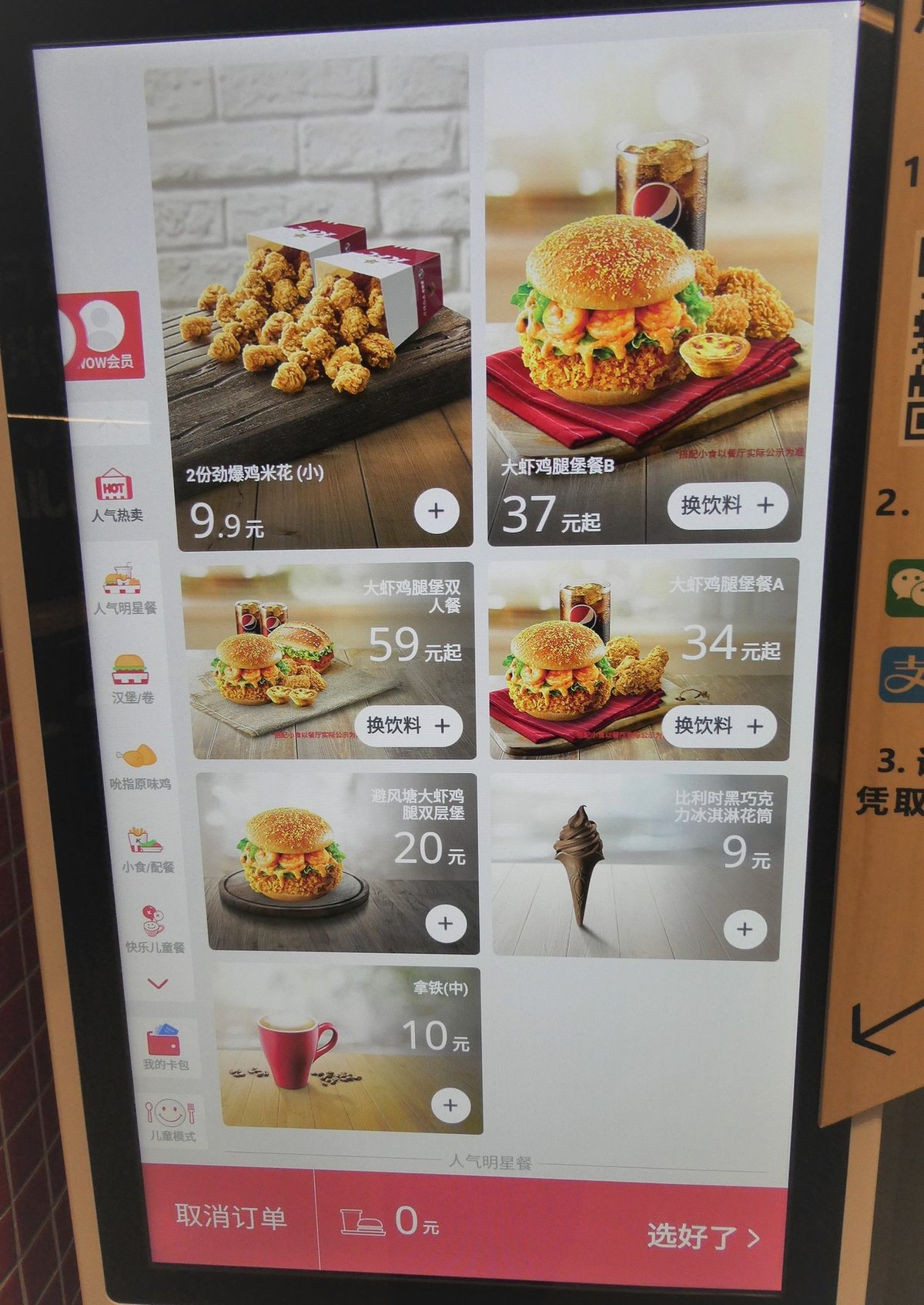

テーブル注文も健在です。WeChatで読み込むとミニプログラムが起動します。

商品写真やデザイン、UI等どれをとっても洗練されている印象です。

キオスク端末も同様に、商品画像のレタッチ度合いは強めですが、とてもキレイで何より大きいので日本のようにカウンターにある紙のメニューよりもこちらの方がいいですね。

X24h

無人コンビニ

▶大众点评

もはや定番ですが、無人コンビニでもサポート用の店員さんはいます!

地下鉄の駅構内に店舗はあります。

店内はあまり広くなく、パンの自販機3台とジュース・アイスの自販機が3台あるのみです。

それにしてもどこの店舗でもそうですが、出会った店員さんは総じて皆さん優しいですね。ここの店員さんは自分のスマホの翻訳アプリを使って一生懸命コミュニケーションを取ろうとしてくれました。選ばれるサービスはこういった暖かさも大事です。

おまけ

上海のビル群

日本は地震が多いため日本の建築基準ではとても建てられないビルがあっちこっちに建っています。

左の少しねじれたようなビルが、2014年に完成した632メートルの上海タワーです。(動画だとわかりにくいですが、真下で見上げるととんでもない高さと細さです。)

とにかく日本よりも高いビルだらけ。

地下鉄

公共インフラでも普通にWeChatPayが使えるのは本当に便利です。(切符はテレホンカードのようなもので改修後繰り返し使われるみたいですね。)

南京路

さすが観光地的な大通りなので、ライトアップもされており、大勢の人々で賑わっていますね。

外灘の夜景

上海タワーもライトアップ。

反対側には銀行や保険会社が連なっておりますが、昔このあたりが外国人居留エリアだった当時の建物がライトアップされ、とてもキレイです。

夜はカニを食べました。

2日目はこんな感じで終了です。

以上。

============================

こちらも是非。

その他の体験をまとめたマガジンはこちら

マガジン一覧はこちら

============================

twitterはこちら