大阪歴史博物館―歌舞伎と芸能の本場大阪をその痕跡と重ね合わせて見る最初の小さな旅(1)(2023年10月。写真中心)―

北海道の札幌近郊への小さな旅(以下の幾つかの記事)では、かつて栄えた「農村歌舞伎」の痕跡を探った。

それに対して大阪は、現在はそれ程盛んではないとはいえ、生きている歌舞伎や人形浄瑠璃を日常的に見られる町であり、歌舞伎が発祥した京都にも近い。また、かつて栄えた劇場類も周辺に数多く存在する。従って純粋に痕跡を辿る旅にはならないが、しかし歌舞伎や人形浄瑠璃の全盛期としての江戸時代や遅くとも昭和初期までと比較すれば、現在の大阪もまた歌舞伎等に関しては痕跡としての性格を多分に持った町となっていることは確かである。このところ北の方へばかり行っていたので、今度は試しに西の方―すなわち大阪に行ってみた。そして限られた日程の中で、現在と痕跡とが重複する街路をほんの少しだけ歩いてみた。(幸い(?)、この10月は松竹座でも国立文楽劇場でも出し物のない月であった。)

いつものように、全く変哲のない小旅行ながら、写真を中心に記録しておく。中身を調査することは現時点では敢えて禁止しているので(見ることに撤する、といった哲学があるわけではなく、単に面倒なだけである)、対象に関する「蘊蓄」類を語ることも殆どしない。

自宅のある盛岡から新幹線に乗り、東京を乗り換え、新大阪で降りた。いわて花巻空港という小さな空港から伊丹空港に直行することが出来るが、電車で行った。乗っている時間は五時間弱、自宅を出て新大阪駅近くのホテルに着くまで五時間半程度であり、私にとってはそこそこ満足の出来る、快適な仕事時間となる(両方とも「仕事が出来る」と喧伝されている七号車の車両に乗った)。

まず、新大阪駅から地下鉄に乗り、一度乗り換えて、大阪城の斜向かいに立つ大阪歴史博物館に行った。

この立派な建物が立つ地は、かつて難波宮の中心であった所であり、記念碑が立っていた。

前の広場には五世紀の高床式の建物が建っている。

少し見物してから博物館内に入る。

ここから建物の中へ入って行く。

この建物は、高層階の七階から十階が常設展示室になっており、まずエレベーターで十階に行く。

十階は、古代難波宮の時代に関する展示が主である。

展示室に入って行くと、古代宮廷が現れる。

多くの人々が迎えてくれる。

古代の難波とその当時の世界の様子を合わせて認識出来る地図もある。

この階は面白かったが、今回の目的とは異なるので、残りは省略する。下の階に行くのにエレベーターではなく階段を使ったところ、ちょうど大阪城周辺を良く見ることが出来た。

背後のビルに埋もれたように建っている。

石垣も堀も立派である。

九階は、中世から近世にかけての展示である。

中世になって盛んになった、都市の巡礼や庶民の信仰についての数多くの展示があった。

田植神事の面があった。

地獄極楽の大きな絡繰り装置が面白い。

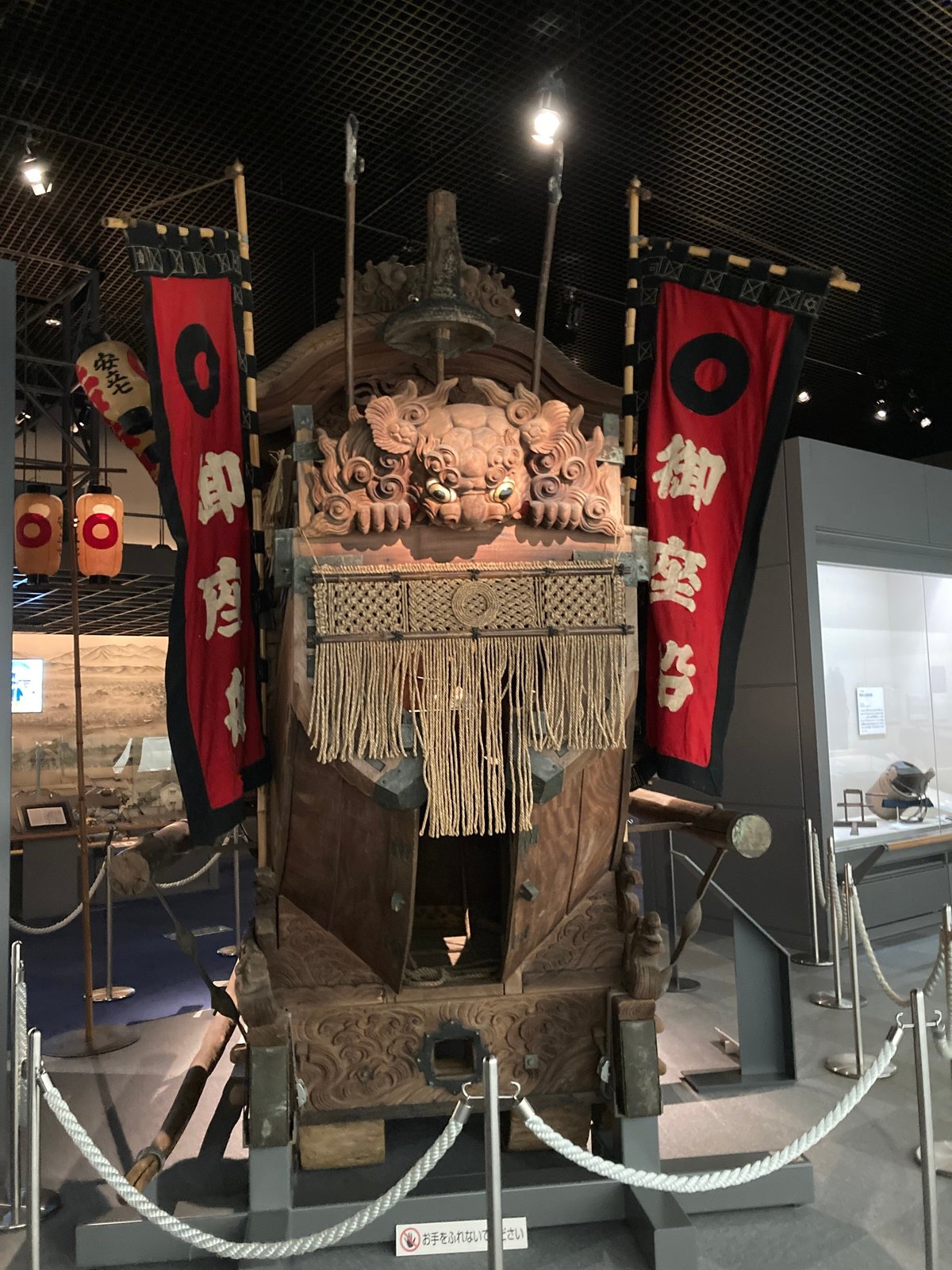

御座船の模型があった。

迫力のあるのをもう何枚か。

少し接近。

横から。

下の方。

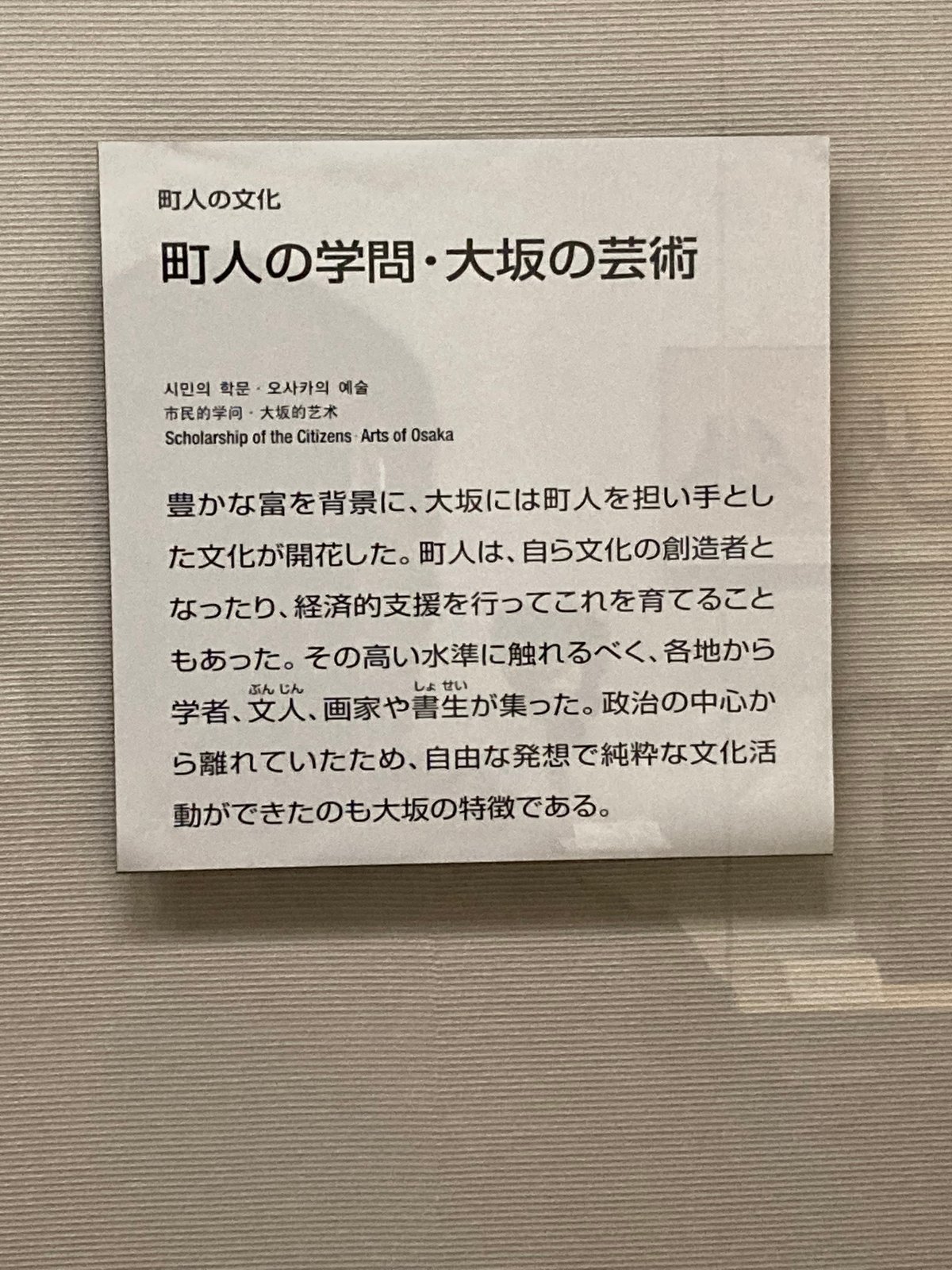

町人主体の学問・芸術、そして芸能が活性化する近世が訪れた。町人の文化に関する展示は大きな場所を占めていた

人形浄瑠璃に関して、様々な展示を見ることが出来た。

人形浄瑠璃舞台の説明パネルがあった。

お染の文楽人形の全身像があった。

その解説パネルである。

いろいろなかしらの展示があった。

拡大してみる。これは文七のかしらである。

同じく。

また同じく拡大する。こんな蟹のかしらもある。

これも拡大。

その他、かしら以外の人形の部分も展示されている。

下は、かきつばた手という、手の一種である。

三味線や琴を弾く手もある。

浄瑠璃本を読む際の見台も展示されていた。

この見台の解説を拡大する。

実際のイメージをもとにした浄瑠璃人形についての解説の展示があった。

基本的方法としての三人遣いについて解説している。

手の動きのうちもみじ手(女手)の技法である。

かしらの構造についても解説されている。

目の表情には様々な技法がある。

眠った目の表現も可能である。

口を開けることも出来る。

次の展示は七階にあったものであるが、浄瑠璃を読む(語る)町人の様子を示している。

町人が手に持っている床本である。

こういう粋な(江戸風の言葉ですが)文化は、戦前(太平洋戦争の前という意味)で終わったのだろう。

大坂、素浄瑠璃で私が思い出してしまうのは、近松門左衛門の人形浄瑠璃『大経師昔暦』に基づく溝口健二の映画『近松物語』で、手代茂兵衛(長谷川一夫)との恋愛の挙句最後に男と共に馬の背に乗り刑場に引かれて行くヒロインおさん(香川京子。浄瑠璃台本の方では、おさん茂兵衛は処刑されず、命は助かる)の実家のお兄さん(田中春男)が、頼り無い道楽者で、下手な素浄瑠璃の稽古に日々耽っている姿である。この喜劇的場面、強烈に面白い。

(余談であるが、自国の古典を蔑ろにするどころか、「文学」など役に立たない(って一体どういう意味か不明だが)(から勉強してもしょうがない?)といった気分と制度をここまで蔓延させている国家も珍しい(のではないかと)思っている。それでも「民間」の「コンテンツ」のある部分は世界を殆ど制覇している(いた?)のは凄いことであるが、「民間」に嫉妬・羨望した「公」が激しくトチ狂って(「クールジャパン」とか何処行ったんでしょう? いくら使ったんでしょう?)、さらに激しく「制度的裏付けのある」日本語の破壊工作など進めたら、大変なことになる。みんなの力でそんな未来だけは回避したいものである。)

さて、大坂の歌舞伎の展示は博物館の大きな面積を占めている。

廻り舞台の発明でも有名な大坂の歌舞伎作者並木正三は、ここでは「なみきしょうぞう」となっているが、「なみきしょうざ」だと言う人もいる。どちらが正しい読みなのだろうか。どちらでも良いのだろうか。(個人的に、前から結構気になっています。)

種々の貴重な資料を見ることが出来る。下は、桟敷札の実物である。

道頓堀の劇場、中の芝居と角の芝居の「役割番付」もあった。

下の資料は、大阪の役者を総覧する役割を果たしていた。『浪花役者重宝鑑』と呼ばれる。

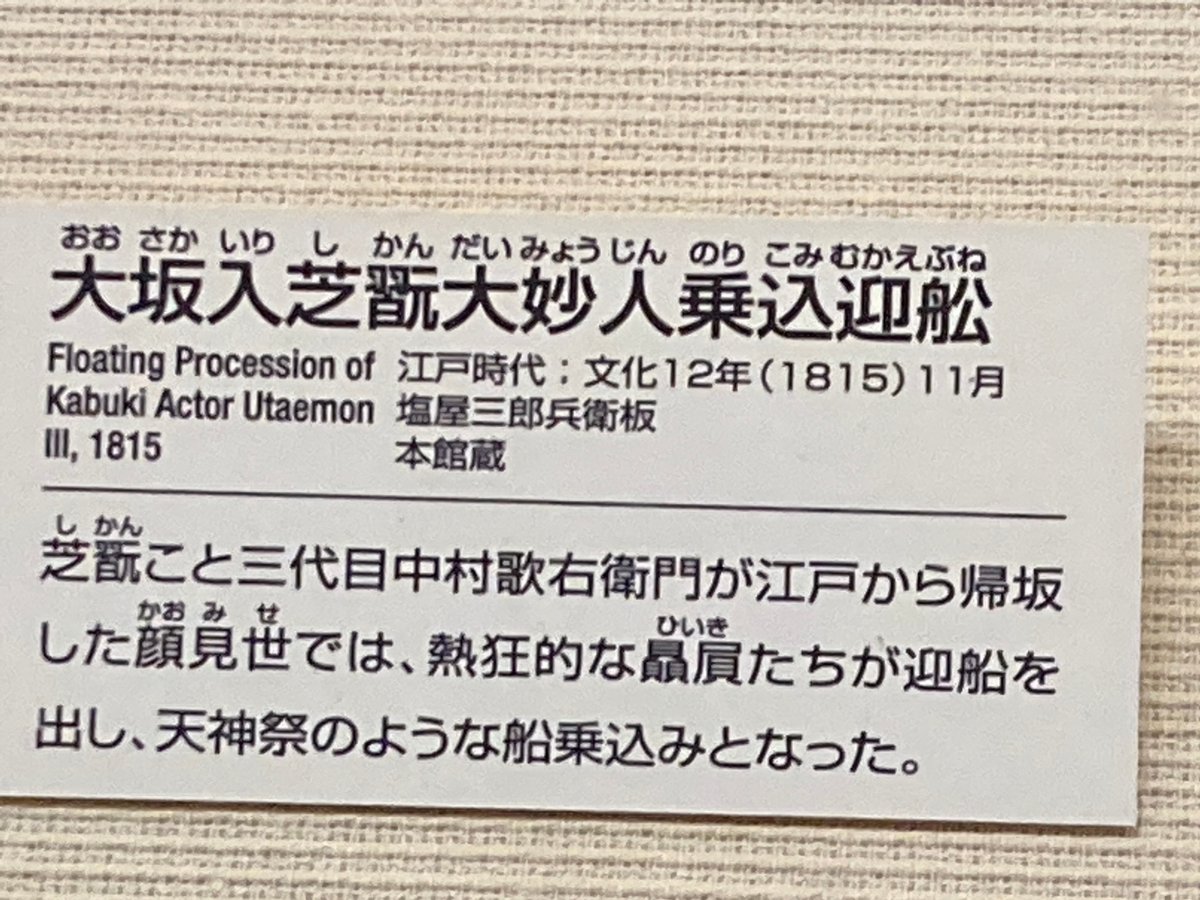

役者の船乗り込みの絵も見られる。

芝翫こと三代目中村歌右衛門と説明される。

近世大坂の劇場地図がある。最も集中しているのが道頓堀である。

道頓堀界隈の賑わいを示す図がある。

もう少し大きくしてみる。

極めて精巧に出来た道頓堀角の芝居の模型があった。

こんな幟が立っている。

別の角度から。

その位置を示す図がある。昔は周囲がすべて芝居茶屋であった。

説明のパネルを読むことが出来る。この模型が、『仮名手本忠臣蔵』五段目上演中を模していることが分かる。

設計図風の図がある。

様々な角度から劇場自体を見物することが出来るようになっている。観客の姿が見える。

少し視野を広げると、こんな感じになっている。

何と芝居小屋の舞台下の様子も覗くことが出来る。

縁の下の人々が働いている。

その上はこうなっている。

説明のパネルがあった。

劇場の外は、通りになっていて、向いは芝居茶屋である。

芝居茶屋は、道頓堀に接する。良い風情である。

船での乗り付けも出来る。水のある風景。

橋の眺めも風情がある。

今一度あちこちから見て、この展示とはお別れとする。

道頓堀角の芝居でした。

なお、この近世の活気ある時代の大阪の模様は、浮世絵風の大きな絵でも表現されていた。

また、大きな橋の模型もあった。

殆ど下から。

さて八階では特集展示が行われていたが、今回は歌舞伎や浄瑠璃を中心とした芸能展示を見ることが目的だったのでそれは飛ばした。

八階からは、七階の常設展示を、こんな風に上から見ることが出来るようになっていた。近代の歌舞伎の劇場の見世物である。

幟は目の前にある。

下の通りをかつての人々が行き交っていた。

七階に下りると、行き交う人々と同じ道に立てる。

七階は常設展示の最後のフロアで、近代から現代にかけての大阪の様子を伝える。

今度は幟を下から見上げる。

芝居の案内の看板が出ている。ズボンをはいた子供が歩いている。中に入って何か見られたら良かったが、それは出来なかった。

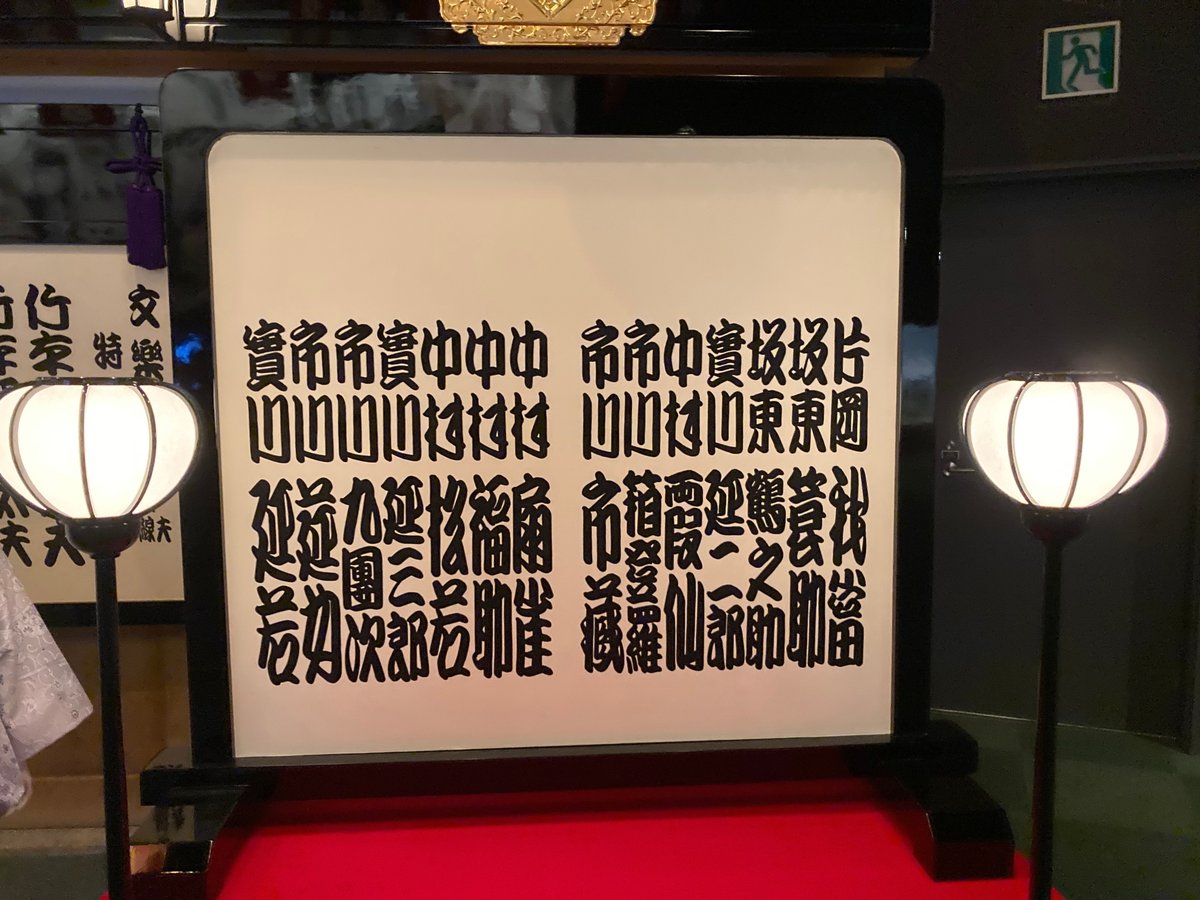

演目が書かれている。

役者リストもある。

文楽座の人々も特別出演するという。

今度は役者の看板を下から見上げる。

屋根の下に絵が並んでいるのが分かる。

どうやらこれらの絵は、各演目のもののようである。

二人は、これらの絵や看板を見ながら話をしているのか。

劇場を後にする。

劇場から遠ざかる。

劇場の向いの壁には、道頓堀・千日前の賑わいを示す大きな写真があり、幾つかのモニターが各種芸能を放映している。

説明用のパネルが用意されている。

モニターでは、歌舞伎、文楽、落語、レビュー等の当時の貴重な映像が上映されていたので、その一部を動画で撮って見た。

まず歌舞伎や文楽の動画である。

松竹のレビュー(春のおどり)や少女歌劇の映像も見ることが出来た。

髪型芸能の展開についての各種パネルもある。

もう一度正面から見る。

この場を後にする。

博物館の二階には資料室があり、一般の閲覧が可能になっていた。時間がなかったので長い時間立ち寄れなかったが、歌舞伎・浄瑠璃等に関係する資料も多くあった。一階の売店の資料類も充実しており、かなりたくさん仕入れることが出来た。

立派な建物の博物館を後にした。谷町四丁目駅で地下鉄中央線に乗り、途中で御堂筋線に乗り換た。

新大阪で降りるつもりが乗り過ごし、終点の千里中央まで行ってしまった。ついでなのでモノレールで寄り道した。

モノレールの駅には本棚があり、こんな本もあった。

新大阪のホテルに戻った。立ち寄った32階からの夕方の眺めが綺麗だった。

下を新幹線が走っていた。