「北方領土返還要求運動強調月間」の札幌と岩見沢―イベントと展示を少しだけ見る―(2023年8月。写真中心。その2)

北海道庁のウェブページから辿れる「令和5年度(2023年度)北方領土返還要求運動強調月間に開催予定のパネル展等一覧」(強調月間内の開催予定の北方領土パネル展等.pdf (hokkaido.lg.jp)には、「札幌市 北海道博物館 パネル展示 8月 1日 (火) ~ 8月31日 (木) 北方領土対策本部(主催・共催)」という記述があったので、札幌地下街の啓発ブースの次に、北海道博物館に行った。(札幌近郊その他の北海道における農村歌舞伎の情報を得るためにも北海道博物館には行く予定であったので、それも兼ねての見学となった。)

北海道博物館は、現在札幌市の厚別区にある。昔は厚別市であったが、今は札幌郊外の一中心地新札幌を含む札幌市内の区となっている。

今年の8月は大変暑く、札幌や北海道も例外ではなかった。その日もあまりに暑かったため、念のため、ホテルの冷蔵庫に入れて冷凍させておいた保冷剤をポケットに突っ込んで札幌駅に向かい、岩見沢行きの普通列車に乗って、札幌から5つ目の森林公園駅で降りた。

同じく、電車が止まっているところ(あまり見えませんが)。

駅前から北海道博物館とその先の開拓村に行くバスが出ており、それに乗ってほんの五分程度で、北海道博物館の入り口に着いた。下の写真のような壁の間を歩いて行く。

少し離れて見るとこんな感じ。

正面はその建物である。

上述のように、農村歌舞伎や芸能関連の展示にも期待していたので、受付では、常設展も見るが、北方領土のパネル展示も見たいと言ったところ、受付の人は良く分からないらしかったが、他の所に電話で問い合わせるとすぐに分かった。それは展示部門ではなく、二階(あるいは三階?)の休憩コーナーの一角にあるとのことであった。そこで先にそちらに向かった。

この写真は一番端の方であるが、休憩室は広くて眺めが良く、飲食物の持ち込みも出来て、少し位ならパソコンの仕事も出来そうで、快適な空間であった。

さてその壁に注目していたくだと、本記事その1でお馴染みの北海四島の地図がある。左の方から並んでいる図は、学術的機関らしく、北方領土に関してロシアとの間に結ばれた条約の変遷を示している。

そしてそのさらに左側に、展示物の説明のパネルがあった。学術的機関らしく、英文が併記されている。

その下にはこんな資料が置いてあった。これは1855年に締結された日魯通好条約の文書である。

日露通好条約時の領土のパネルを単体で取り損ねたので、後で三つまとめてお見せする。

次は、1875年の樺太千島交換条約によってロシア帝国との間み確定された地図のパネルである。この条約締結に当たっての日本側主人公は榎本武揚である。

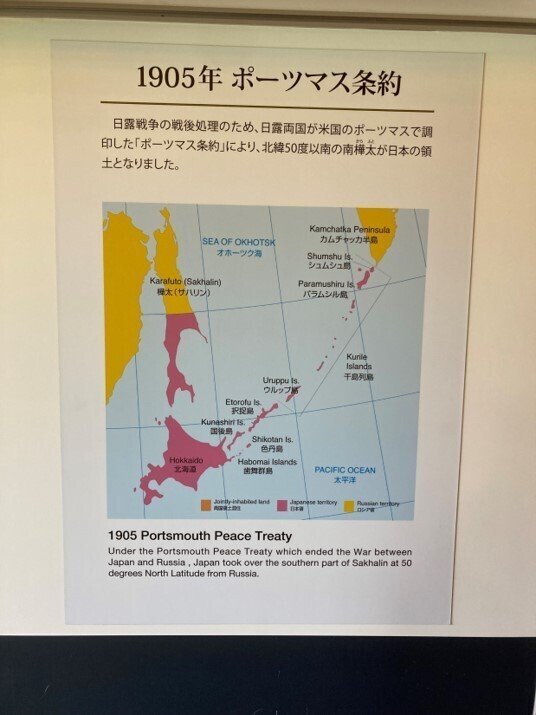

次いで、日露戦後のポーツマス条約によって南樺太が日本領土となった。

「北方領土問題」以前の以上三つの条約のポスターパネルが以下のように並んでいる。また、下の地図で見ると、特に択捉島は大きな島である。

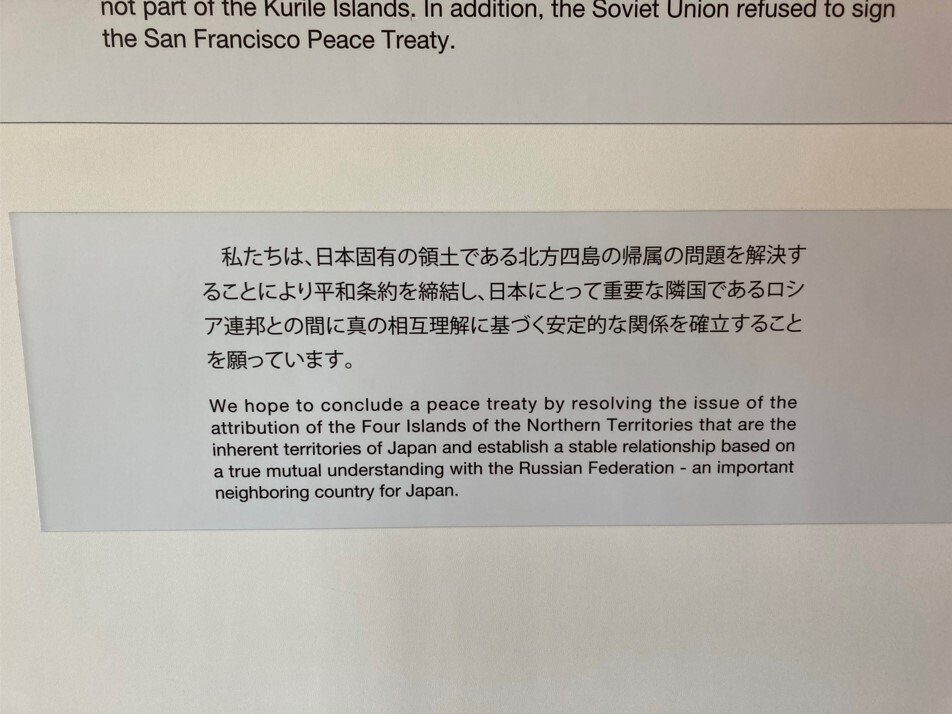

そして、1945年8月のソ連(スターリン)による南樺太と北方領土不法占領の後、サンフランシスコ平和条約が結ばれたが、スターリンによる不法行為とこの条約に対するロシア側の態度とによって、現在に至る北方領土問題が生じることになった。

サンフランシスコ平和条約を示す図の下に次のような文章があるが、ウクライナに対するロシアの一方的で不法な侵攻によって、現在「真の相互理解」などとても不可能な情況となっている。

北方四島に関するデータのパネルがあった。歯舞群島は北海道本土から一番近いところで3.7キロとなっているが、それは灯台が立つ小島(と言うより岩礁)、貝殻島であろう。大きな島国後島も僅か16キロの距離にある。

より詳しい情報やデータなら、中学校の生徒達が提供してくれている。その趣旨が書かれていた。

以下は、歴史についての調査資料である。

北方領土の地理に関する資料もある。

北方領土の自然に関する調査結果もある。

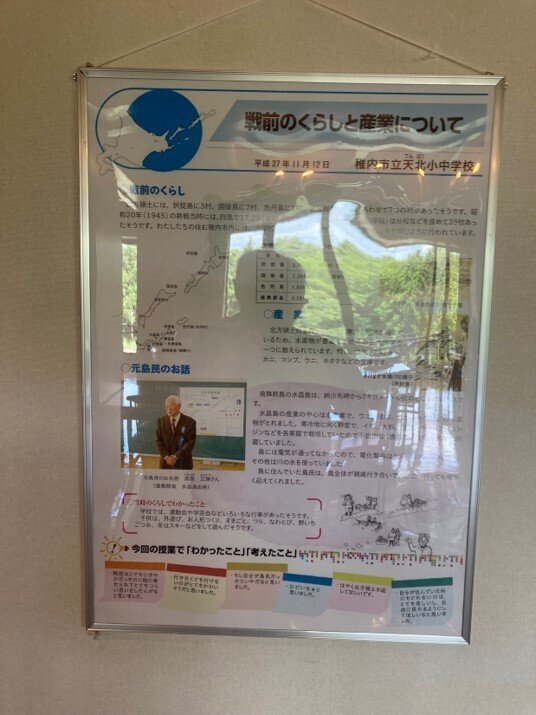

戦前すなわちロシアによる不法占領以前の、そこに住む人々の生活や産業に関する調査も行わている。

日本の領土(領海)についてもちゃんと調べている。中学生凄い!

さらに、「世界地図における日本の国境」に関する調査結果である。当たり前なのだが、これも凄い!

北海道博物館における資料展示の規模は小さかったが、幌加内中学校における研究資料も面白く且つ非常に有益であった。

しかし、物理的にロシアに近い北海道の中学校以外の所では、恐らくあまり興味・関心を持たれていないのではないか(特に教員に!)、という気がする。特に国境とか領土という問題は、イデオロギーとか思想とかとは基本的に関係のない国際的に取り決められた法的制度の一種であり、これをきちんと「即物的に」に生徒や学生が学び、マスターするようにさせることは、特に日本の義務教育を実施する側(教員がその中心)にとっての「義務」である。基本的知識、基本的教養がなければ、如何なる議論を行うことも出来ない。特にこれからの日本の物語戦にとって、正当に根拠付けられた自分達の物語を明瞭に発信出来る能力を政治家だけでなく多くの国民が持つようになることは、極めて重要なことである(あるいは、そのような能力を持った国民が、政治家になるべきである。)

北海道の農村歌舞伎に関して私が見た資料にはこの北海道博物館の名前も挙がっていたので、この北方領土に関する展示を見た後、常設展の方も見学した。結果として農村歌舞伎そのものに関する資料は今回は展示されていなかったが、広く見れば関連する芸能に関する展示があった。また、農村歌舞伎と関連する資料類はここに近い開拓村の方にある可能性もある(今回はあまりに暑かったので行かなかった)。なお博物館内の資料室の開架書棚収蔵の本を閲覧したが、直接関連するものはなかった。但し、嘗ての劇場の写真類を多く見ることは出来た。北海道の農村歌舞伎や芸能に関する北海道博物館における情報は、noteに四回に渡り連載した記事―「北海道/北竜町及び札幌近郊で今はなき農村歌舞伎の痕跡を確認する小さな旅:2023年6月末。写真中心」のその5として、後日補足的に紹介する予定である。

さて、北海道博物館から札幌に戻り、昨日と同じ大通り公園へ向かう地下道を歩き、札幌グランドホテルを少し過ぎた辺りで右に曲がり、今度は「札幌市北1条地下駐車場連絡通路 ポスターコンテス ト作品展 8月 1日 (火) ~ 8月31日 (木) 北方領土対策本部(主催・共催)」を見に行った。

暫く歩いて行くと人通りが急に少なくなり、アスファルトの道を踏む人の足音が異様に大きく響き、本当にここ?と不安になって来たが、時々数人の人と擦れ違うことがあり、確かに向こうからこちらに人が流れて来るので、その先は駐車場なのかも知れない、と考え我慢しながら進んで行くと、広い地下歩道の向って右側にたくさんの椅子が並ぶ一角があり、二、三人の人が座っている。その近くの壁を見ると、何やら複数枚の絵が貼ってあった―

ちょっと寂しい場所だったが、確かに北方領土のポスターだった。

反対側から見た眺め。

下のポスターを見ると、ここに貼り出されている絵が、原画であることが分かる。貴重な資料である。

これらの絵には著作権があるが、この中から数枚を制作者と共に紹介させていただく。

まず、最優秀賞を取った、岡山県立大学・小柴萌菜さんの作品である。時間と空間の重ね合わせがモチーフとなっている。

群馬県立高崎商業高校・天田るなさんの作品。複雑で強いイメージを与える。

北海道芸術デザイン専門学校・村田千花さんの作品は、鳥の視点から描く。

下の作品は、北海道立旭川高等技術専門学校の鈴木茜音さんの作品で、折り紙風のデザインか。

北海道根室高校の小澤夢芽さんの作品は、根室・納沙布岬のモニュメントをモチーフとしている。

「一般の部」から選出された林穂高さんの作品において、北方四島は焦点がずれており、問題解決の難しさを象徴している。

最後に紹介するのは、鹿島学園高校の塩原真緒さんの作品で、日本とロシア両国の可愛い人形、国旗が並ぶ。

何れも優れた作品で驚くと共に、せっかくの原画展なので、もう少し人通りの多い分かりやすい場所に展示し、多くの人の目に触れやすくした方が良いのではないかと思った。

さて、この日はこれで夜になってしまったのでホテルに戻った。(余談ですが、この夏から秋にかけて、札幌のホテルの宿泊料金は異常に高騰しており、またそもそもホテル自体が予約出来ない、ということも重なり、出張は軒並み赤字・持ち出しとなった。高騰の度合いはともかく、日本全国のホテル代はコロナ以前と比較して明らかに大幅に値上がりしており、ビジネスマンや研究者がどのように費用を捻出しているのか(あるいは捻出出来ていないのか、私は知りたいところです。個人的には、今年は何とかなりますが、来年は何とかならない感じです。)翌日、「岩見沢市 岩見沢市コミュニティプラザ1階ロビー 写真展 8月 1日 (火) ~ 8月31日 (木) 北方領土復帰期成同盟空知地方支部(主催・共催)」を目的に、札幌から函館本線の旭川方面に向かう特急に乗った。列車は昨日下りた森林公園を通過し、最初の停車駅が岩見沢駅である。札幌からちょうど25分だった。今回は時間的な事情から、これ以上遠方に足を延ばすことは出来なかった。

列車が着いた岩見沢駅のホームには、このような大変立派な馬の像があった。

前から見た写真。農業用馬の木彫り像であることが分かる。

詳しい情報を読むことが出来る。この作者は、旭川市の中川貞司氏である。

岩見沢コミュニティプラザは、駅のすぐ横の建物にあった。その中にバスの待合室もある。

入って少し進んだ所にパネル展の展示があった。

私が子供の頃、こんな感じの旗(幟)を街中で見かけることがあった。

一通り見渡すだけなら小さいな会場に過ぎないが、他の所の資料類と同様、一枚一枚の説明には情報が詰まっており、丁寧に見ようとすると時間がかかる。ここも例外ではなかった。

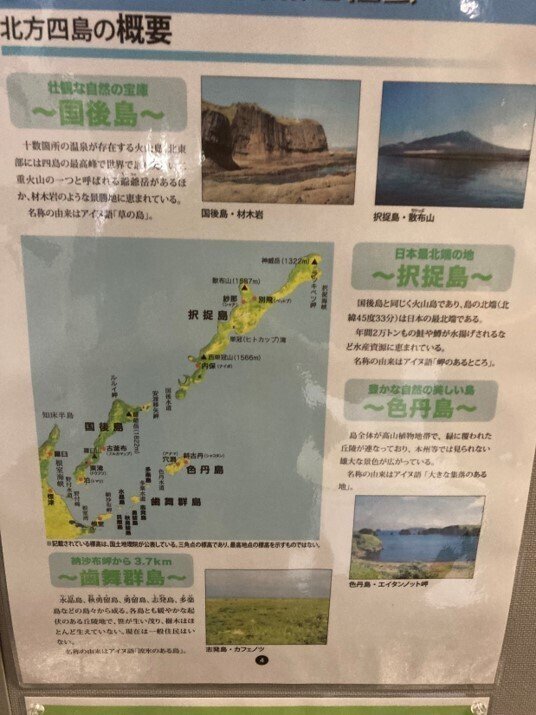

まず、北方領土の概要を示すパネル。北方四島には詳細な島名(歯舞群島)や地名が記載されている。

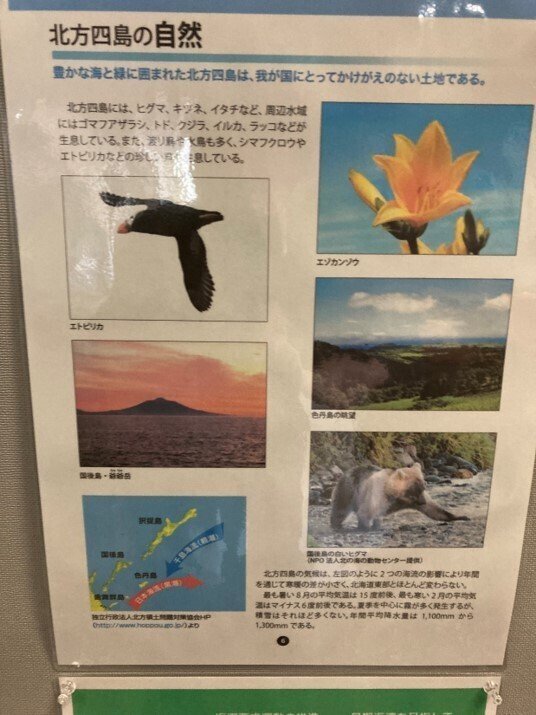

北方領土の自然を示すパネルが続く。

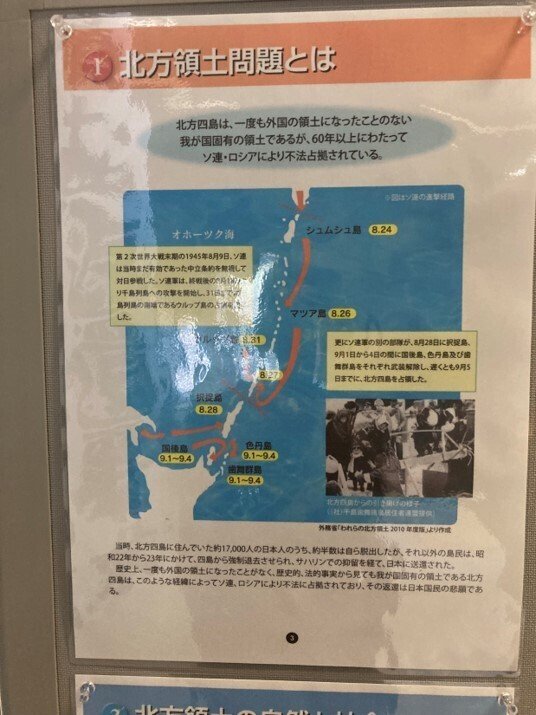

北方領土問題に入って行く。

北方領土返還要求運動の目的は、国民世論の啓発にあるとする文章があった。

条約締結の変遷と、日本政府の対露外交の基本方針についての説明資料。ロシア・ウクライナ戦争によって、これがどのように変わったのか、あるいは変わらなかったのか、知りたいところである。

四つの条約の変遷と、特にサンフランシスコ平和条約の位置付けの認識は、この問題を考える上での最も重要な知識である。しかし、特に最後の条約を巡っては、理解するのが難しい面がある。

押さえておくべき歴史的経緯が簡明に記述されている分かりやすい資料があった。

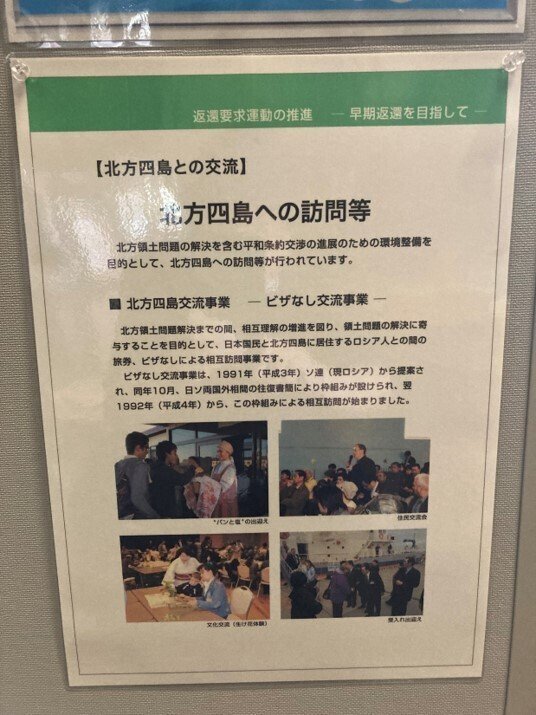

北方領土への訪問は継続されていたが、ロシア・ウクライナ戦争をきっかけに途絶している。「ロシアと仲良くして早期に復活させるべき」という意見があり得ることは理解出来る。しかしそれによって国家として根本的方針を捻じ曲げることは出来ない。推測するに、鈴木宗男という存在は、その間隙を縫うことを期待されている存在であるのかも知れない。しかし方法が適切かを問えば、問題が大きいと言わざるを得ない。

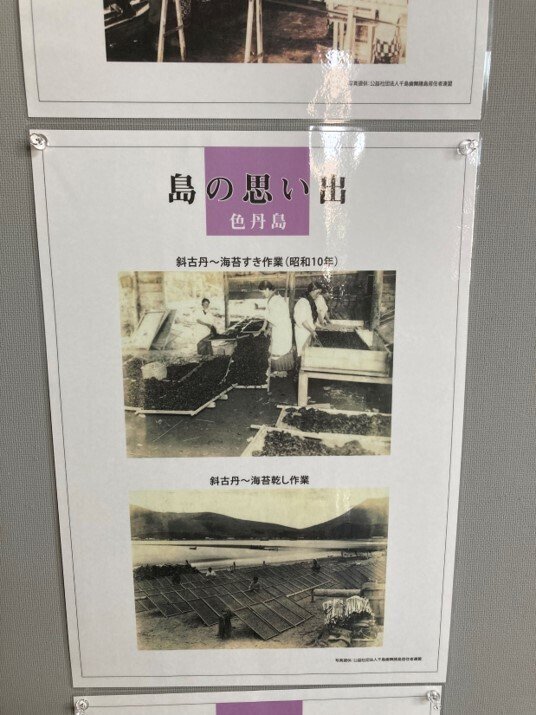

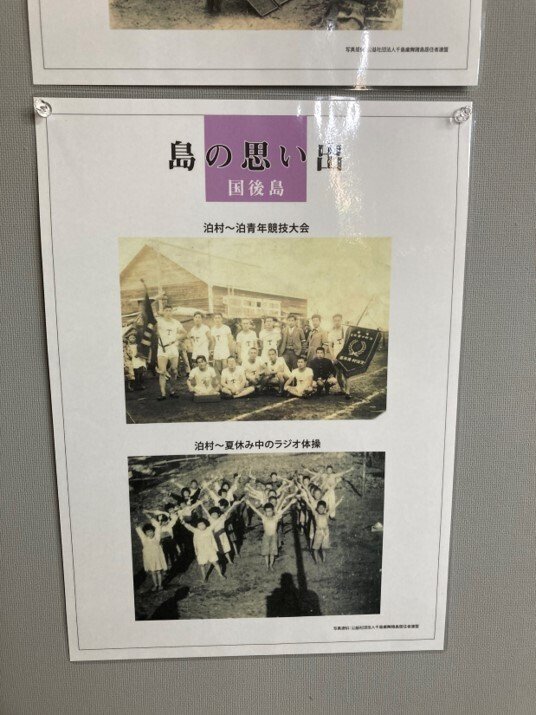

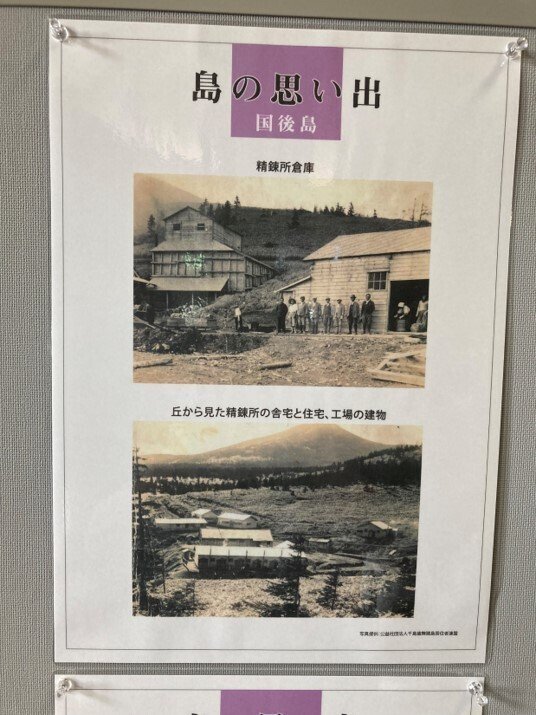

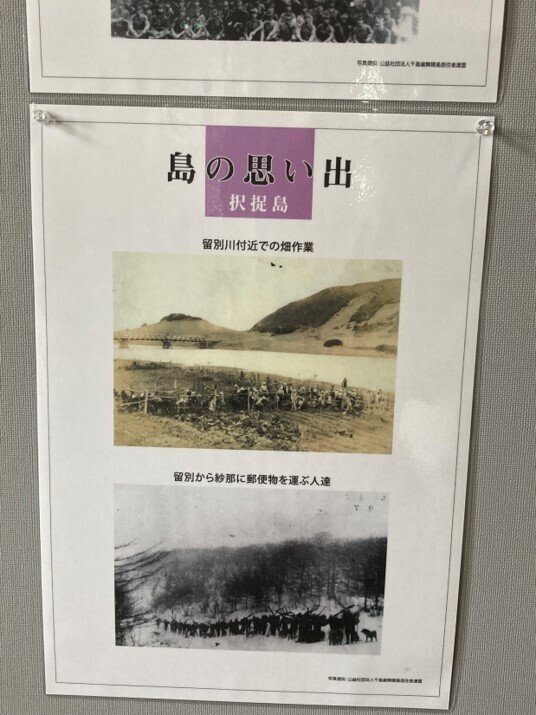

ここまでの概要篇に続き、この岩見沢での展示の大部分を占めるのが、北方四島での人々の暮らしに焦点を当てたポスターである。それは、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島、それぞれに分かれ、多くは人々の生活の様子を映し出す写真が一枚のポスターに二枚ずつ印刷されている。写真のうち、上で紹介したビデオに現れていたものも一部あるが、それを含め非常に珍しく貴重なものなので、ここに紹介する。

ビデオでも写真が紹介されていたが、それを含め二枚の写真があった。かつて鯨は日本人の食事を支える大きな要素であった。

北方領土においても、神社、教会、それから後で紹介される仏寺が混在していたことが分かる。

ラジオ体操も行われていた。

戦時中の米の配給と思われる。

女性従業員達の生き生きとした姿を捉えた貴重な写真。

神社のお祭りや、仏教寺院の様子も記録されている。

大きな鳥居が目立つ国後神社を撮った写真。

葬儀の様子を示す貴重な写真も残されている。

最北の地の当時の街並みが良く分かる。

人々の労働の様子。

これらの人々の無念の気持ちは未だ癒えない。

前に紹介したポスター展の他に、高校生弁論大会の企画もあるようだ。

これについては、農村歌舞伎や地域芸能の調査のために行った北海道北竜町の郷土資料館でたまたまパンフレットを目にして知った。(noteに10月7日に投稿した「北海道/北竜町及び札幌近郊で今はなき農村歌舞伎の痕跡を確認する小さな旅―2023年6月末。写真中心―(その1:北竜町郷土資料館)」という記事でパンフレットを紹介。)

最後に、ここまでの話と全く関係はないが、岩見沢駅で札幌に戻る列車を待っている時、黄色い機関車に牽引されたこんな列車が旭川方面からゆっくりと走って来た、隣に停車した。

車両の上の方に、"Yokohama Iuzkyu Shimoda" と書かれていた。

乗客が誰も出て来なかったためはじめは回想か何かだと思ったが、どうやら降車不可の停車だったらしく、中は殆ど見えなかったが通常の旅客運行の途中らしかった。北海道を周遊する臨時列車だろうか。この列車は、一しきり、ホームで列車を待つ人々の注目を集めた。やがて我々が札幌へ向かう列車が到着した。