たばこと塩の博物館(東京都墨田区・押上駅)

たばこも大事だし塩も大事。世の中には大事なものがたくさんある。たばしおの愛称で知られるたばこと塩の博物館、かつては渋谷にあったものが移転したものになる。移転後はじめての訪問に期待値が高い。

なぜたばこと塩なのか、一見すると何の関わりもなさそうなこの二つのアイテムだけれど、かつて日本にあった専売公社で独占的に扱っていた商品なのだという。そのためこの博物館も日本たばこ産業が運営する博物館となっている。喫煙所が完備されているのも特徴の一つ。博物館の屋内にあるのは珍しいかもしれない。

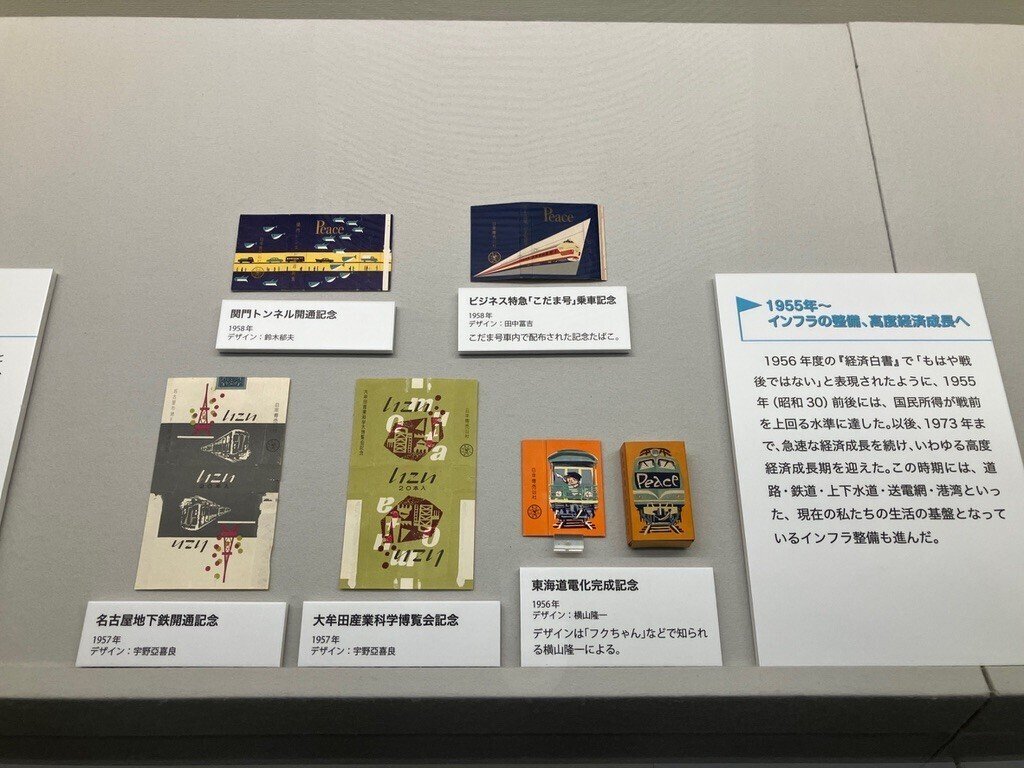

企画展として3階で「パッケージで時間旅行」という、記念・観光たばこのパッケージデザインに特化した展示会を行っている。大正天皇即位礼での記念たばこ「八千代」にはじまり、第一次世界大戦終戦記念「ピース」、昭和天皇大典記念「昭和」「グローリー」などの大きな出来事があった際に特別な銘柄として発売された記念たばこ。これら記念たばこのパッケージデザインには岡田三郎助や堂本印象といった画家が携わったりしている。また杉浦非水の弟子である田中寅吉が多くのデザインを手がけているのも特徴的。

戦後になると横山隆一、川端龍子といった名も見えてくる。印象的なのは宇野亜喜良がここに名を連ねていること。1950年代から1960年代にかけてはモダンとレトロがうまくかみ合わさってかなり好みのデザインになっている。

やがて東京オリンピックをはじめ、1970年のお万国博覧会では広告付きたばこが販売されパビリオンも建てられるなどこの辺りが隆盛期といえるかもしれない。海外の美術品を公開した大規模な展覧会などでも記念たばこが販売されており、ゴヤ展、メトロポリタン美術館展、メソポタミア展などでは美術品をパッケージに写したお金がかかりそうな造りのものも多くある。続く札幌オリンピックや沖縄返還でも記念たばこが販売された。

1980年代になると地方博覧会のブームの一環で、地域の名産品などを生かしたデザインのパッケージが販売される。この辺りからデザインは割とシンプルになって時代の変化が顕著に見えてくるようになる。情報が優先され想像がしにくいようなデザインに変わって行くので個人的にはあまり好みではなかった。

3階の残り半分のスペースで塩の常設展を行っている。こちらでは塩についての歴史が学べる。

塩とは生き物に無くてはならないもので、草食動物たちは植物を食べるのとは別に塩分を摂取するため塩湖などへ赴いて塩を舐めるといった行為を行っているという。ちなみに肉食動物は、草食動物の血液に含まれる塩分で充足しているらしい。人間は古来より塩を必要としてきた種族が多かった。塩というと海の塩というイメージがあったのだけれど、実は多くの塩は海ではなくて岩塩や塩湖の塩から採取されたものだという。そういう意味では宝石と同じような価値があったといえるかもしれない。塩湖ではウユニ塩湖なんかが有名。岩塩ではヴィエリチカ岩塩坑が特に有名で、塩で作られた彫刻が展示されている。

日本では岩塩はあまり取れずその代わりに海塩を採取する塩田の文化が発達した。海水をばら撒いて乾燥させた濃度の濃い砂に海水をかけて濃い塩水を取って蒸発させることで塩を取り出す。かなり細かい工程を経て得られる塩はかなり価値が高く、塩をめぐる争いなんかもあったりしている。

その後、採鹹(濃い塩水の採取)技術や煎熬(濃い塩水を煮つめる)技術が発達し、製塩は大型化するようになり現在へと至っている。塩は食料としてだけでなく化学分解して別の要素を取り出して化学へ用いることにも使われている。人間の文明にとって切っても切り離せないものである塩。大事にしたいものである。

2階はフロア全てを使ってたばこの常設展を行っている。

たばこの起源は古代マヤ文明にまで遡る。パレンケという遺跡にはたばこをくゆらす神のレリーフがあり、古代文明の頃よりたばこが聖なる植物として人類と深い関わりがあったことを示す証左となっている。ちなみにたばこに用いられる植物はニコチアナ・ルスチカとニコチアナ・タバカムの2種類、どちらもナス科の植物である。ジャガイモ、トマト、トウガラシと親類にあたる。

当初は中央・南アメリカ大陸で発展していたたばこ文化は大航海時代に至ってヨーロッパに発見され、西洋文化に深く根ざして行くことになる。初期は万能薬として喧伝されたこともあったたばこはやがて嗜好品として定着するようになり、嗜むための道具が多く作られるようになった。次のコーナーではパイプやシガーケースなど数々の喫煙具が紹介されている。

特に注目したいのはそのデザイン製で、貴族を中心に栄えた文化から競うにしてさまざまなデザインの喫煙具が作られて行く。メアシャムパイプと呼ばれる良質な鉱石から掘り出された奇抜な彫刻はまさに芸術品の域。これらを見るだけも時間があっという間に過ぎてしまう。たばこ文化は中近東やアフリカ大陸へも渡り、世界へと波及して行く。

日本にも中世になって流入してきたたばこ。戦国時代あたりから徐々に嗜好され、江戸時代には一般庶民にまで行き渡ったことで風俗を乱す動きも見え始め、幕府にいたってはたばこに関する禁令がいくつも出されている。この頃にはたばこ屋(たばこの葉を加工して販売する)やたばこ入れ専門店なども出てくるようになった。

明治に至ってたばこの葉を効率よく加工する機械が作られ、やがてきせるから紙巻きたばこへと変わって行く。岩谷商会、村井兄弟商会、千葉商店といった民営のたばこ業者が鎬を削り、広告媒体の発展と共に大きな流れを生み出した。街角にあるたばこ屋の原寸大模型もあって味わい深い。

時代の風潮と共に現在は電子たばこへとその主力を移しつつあるたばこ業界。世界的にも風当たりが厳しい時代ではあるけれど、模索しながらたばこ文化の発展を担おうとしているのであった。トイレはウォシュレット式。