福島第一原発を見に行きました。29SEP20

こんばんは。ナオです。

私は明日、TOEICなので心なしか緊張しておりますが、いつも通りnoteは更新します。

火曜日いかがお過ごしでしたか?

今夜は、『【落合陽一】小泉大臣と考える「環境問題のニューノーマル」』を視聴しました。

News Picksの人気番組『Weekly Ochiai』というシリーズ内の番組で、落合氏、小泉環境大臣、宮田氏、そして佐々木氏が90分間ニューノーマルの環境問題について議論しています。

視聴していて、外せないのが「脱原発」についてのトピックです。

宮田氏が、小泉環境大臣に対し、「世界的には脱炭素の動きの中で、3.11の事故で日本として火力発電を使わざるを得ないときに、世界から『日本は、脱炭素化に対応していない』という指摘がありました。(環境相に)就任して1年たった今はどう答えますか。」

という様な趣旨の質問を、番組内でしました。私は、大学でエネルギー問題について学び、さらに私自身は福島県出身ということもあり、この問題の難しさは痛いほど分かります。

実は去年2019年の8月、私は帰省の際に福島第一原子力発電所のある福島県富岡町へ訪れました。この番組を視聴する一方で色々思い出したので、今回は、原発訪問レポをまとめます。

▽あの原発事故は、なぜ起きたのか

非常にセンシティブなテーマではありますが、私なりの見解を述べます。あの原発事故は、なぜ起きたのか。それは、日本の原発は輸入品だったからです。

福島第一原発は、米国の企業の設計図通り作ったものであり、完成品を日本企業(元:東京電力)が運営するという仕組みでした。つまり、作った人≠動かす人ということです。

これは、国同士のインフラ輸出でよくある問題です。余談ですが、「作って終わり」の日本のコンサル形態は、むしろ今の日本の課題でもあります。

この、作った人≠動かす人の形態を、「ターンキー型」と言います。

つまり、日本にとって、「原発」はブラックボックス (ℱ) であるということです。作る側の米国にとってみれば、自国で成功しているのでノウハウをそのまま輸出しようということになります。

しかし、日本にとっては日本の環境に合わないブラックボックスを、そのまま受け入れてしまっていることになります。例えば、今回の様な事故の際に自国でブラックボックスをスピーディにいじることが簡単ではないということです。

このため、インフラを輸入する際には設計・建設には100%相手任せではなく、母国の技術者が関わることが重要であると考えています。同様に、運営にも両国からの人材が必要であると私は考えます。

▽一般人は、原発の中には入れるのか

さて、私の考えを述べたところで、本題の「今、福島第一原発はどうなっているのか」について触れていきます。

結論から申し上げると、去年2019年8月現在、入れませんでした。

それはそうです。避難区域内ですから。

(https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/list271-840.html より。)

しかし、出来るだけ現場に近づきたいと考え周辺を調べた結果、「TEPCO - 東京電力廃炉資料館」という施設が富岡町にあることが分かり、実際に訪れました(2019年8月)。

今回は、その資料館の内部について述べます。

▽TEPCO - 東京電力廃炉資料館の内部

TEPCOは、東京電力グループ会社のことです。

去年の8月、資料館へ向かう道筋の中、近づくにつれて街が死んでいきました。

資料館の近くにローソンがあり、そこは唯一、人が居たのですが、おそらくそのコンビニも廃炉資料館へ訪れる人用にあるのでしょう。

あえてあまり写真を撮らなかったので言葉で説明すると、家やお店に人が居なく、カラッポな場所という状況でした。瓦礫などの残骸は、流石にもうありませんでしたが、道路のみが整備された廃墟が並ぶ街、という感想でした。

何も無いのですが、建物の無い空白に、かつてそこに住んでいたのであろう人々からのメッセージが伝わってくるようです。目に見えない空間で、そこがいかに栄えていたか、が伝わってきて、私は施設を訪れる道中からタイムスリップしているようでした。

さて、東京電力廃炉資料館はと言いますと、そんな街の中に溶け込むように簡素な成り立ちで建っていました。広さは一般的なコンビニエンスストア3店舗分くらいで、2階建て。駐車場の方が建物よりも広かったです。

入り口に入ると、受付で住所と名前、来館の目的についてのアンケートに答えるスペースがあります。

入場料は完全に無料でしたが、来館者はその紙に記入することで入場することが認められます。

「大変、申し訳ございませんでした。」

紙をカウンターの受付の方に渡すや否や、そう私におっしゃって深々と頭を下げられました。

この方は、毎日一人一人にこうやって謝っているのかと考えると、それは果たして企業のCSRの方針なのだろうか、それとも、この方は何か企業として特別な謝罪の念を持って自主的に行動しているのだろうか。

入館して開口一番に謝罪を受け取った私は、そんなことを考えてしまいました。

入場すると、まず順路で2階に案内され、当時のムービーをシアターで視聴します。その案内される過程で立たれている従業員の方にも、必ず会話の枕詞に「誠に申し訳ございませんでした」と置いてから説明されました。

約7分間のムービーをシアターで視聴した後、順路に沿って3.11の際に原発の内部はどうなっていたか、どういう過程で爆発したのか、を再現された模型をたどっていきます。

模型の解説ナレーションは、日本語と英語に対応しており、ここに日本人以外が来ることが想定されて作られたのだとしたら、謝られた遠方の来館者は困るだろうな、謝罪の姿勢も含めてエンターテイメントとしているのだろうか。そんなことを考えていました。

ひととおり巡回すると、「当事者の声」という東電の従業員のインタビュームービーがあり、そこで2階の展示は終了します。

1階へ下ると、放射線防護服など施設の展示があり、原発に関連した資料や当時の東電のデータベースにアクセスできるパソコンが置かれていました。

それらを見終わると、先程の入り口に戻ってきて、また受付の方に謝罪されながら建物を後にしました。

建物の出入り口で、おそらく地元の方が、謝罪する従業員の方に対し「汚染土をどうしてくれるんだ」という遺憾の意を叫ばれていました。

それを見た私は、この建物が存在する理由を知ってしまいました。

▽訪れた感想

今回(去年2019年8月現在)、廃炉資料館を訪れ、タイムスリップして分かったことは、環境問題に着手する際に原発に反対する根強い地元民の意見を無視できないということです。

私自身3.11を経験し、放射線による影響で生活の規制などは受けて成長していますが、私はそれでも日本のエネルギー問題解決に原発は必要だと考えていました。

しかし、今回資料館を訪問し、実際に死んだ街を目にすることで、地元民としての反対意見を尊重し、理解するマインドを持つ視点を持つことも同時に私には求められていると体感しました。

調べてみると、今私が住んでいる地域(九州)も、実は原発がありました。佐賀県の玄海原発で、半径40km圏内にあります。

もし、何かあったら直に影響を受けます。ここまで読んで下さったアナタも、最寄りの原発について調べてみてはいかがでしょうか。

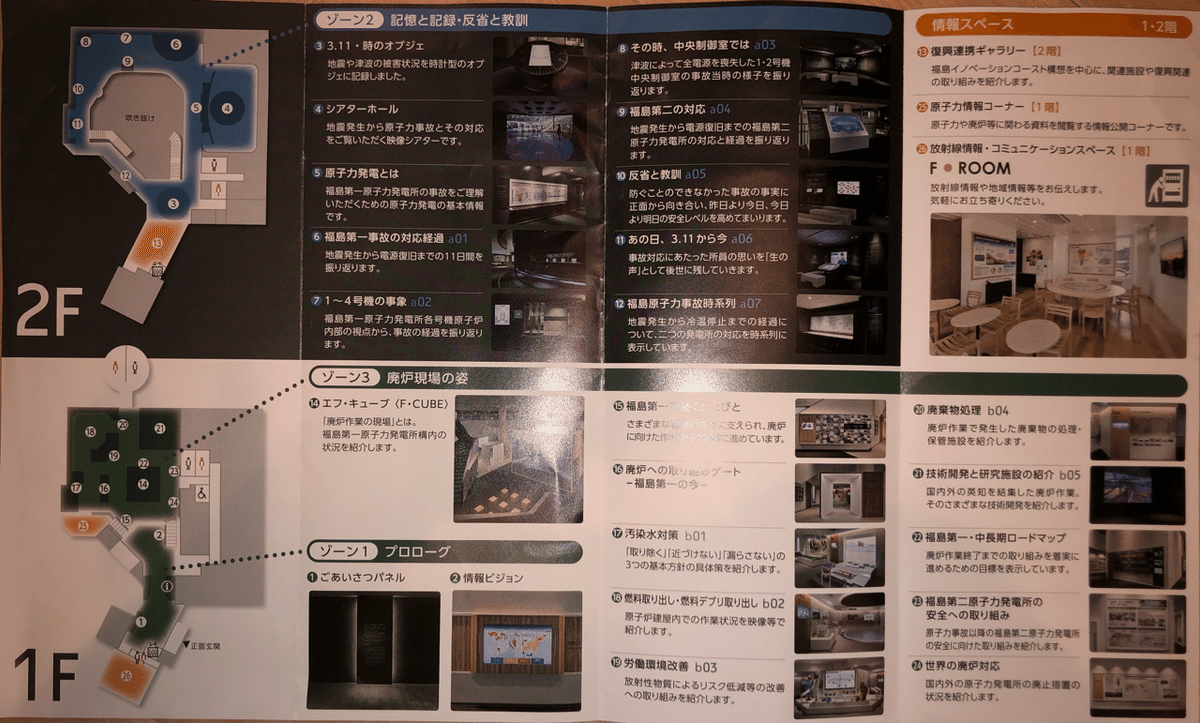

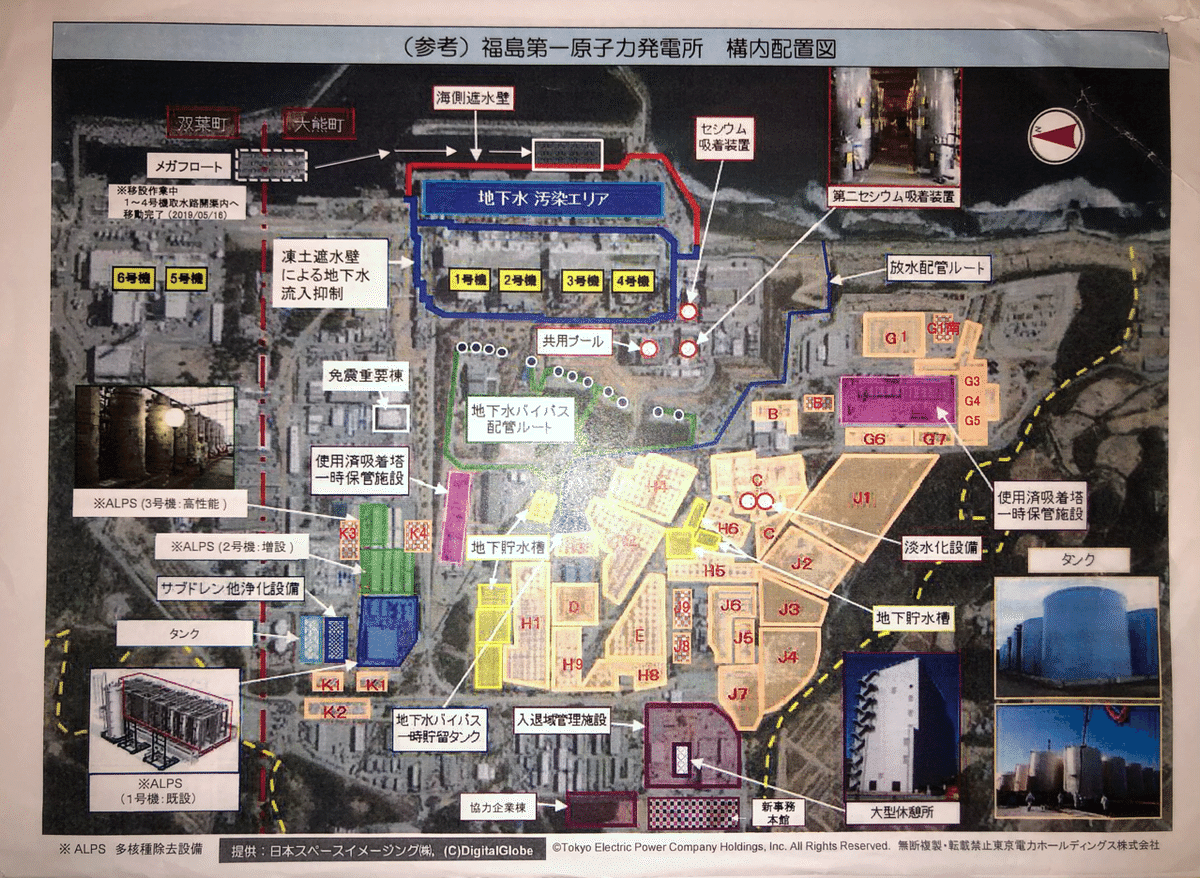

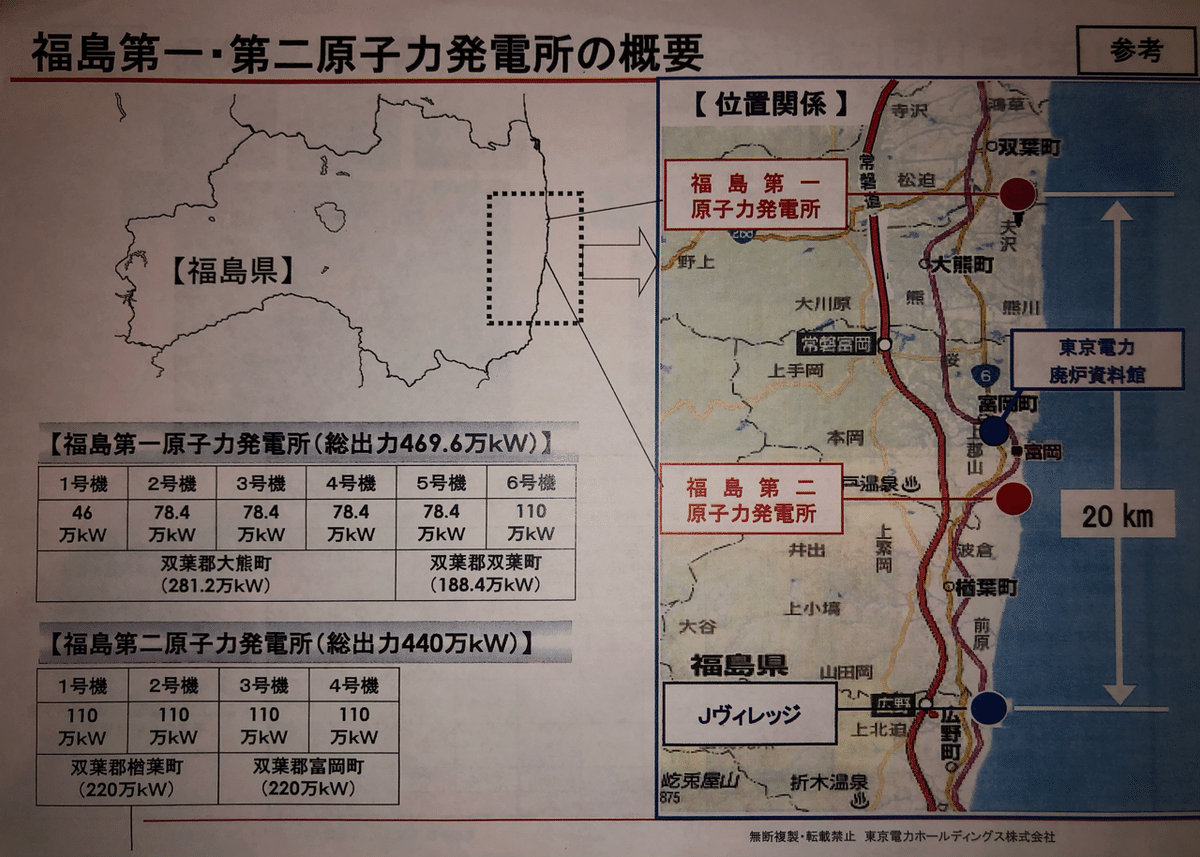

▽おまけ パンフレット等5つのデータ資料

資料①パンフレット(表)

(裏)

②データ

③廃炉情報誌

④経産省資料

⑤原発概要

♦

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

宜しければ、「スキ」と「フォロー」を宜しくお願いします!

♥100%お返しします!♥

そして、コメント・DMもお待ちしております!

🔻Facebook: https://www.facebook.com/nao.suzuki.3344

🔻Twitter: https://mobile.twitter.com/naosteaparty

🔻Instagram: アカウント一時停止中

🔻TED: https://www.ted.com/profiles/8741792

🔻News Picks: https://newspicks.com/user/4572612

🔻YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClJm4vmgCHsxy7JI4SVGPzw?view_as=subscriber

🔻質問箱: https://peing.net/en/naosteaparty

*

*

*

いいなと思ったら応援しよう!