この1年で出会って最も好きになった作家・有元利夫さんのこと

あの日あの時、あの展覧会に行かなかったら出会っていない、作品や作家。

きっと皆さまにもいらっしゃることでしょう。

わたしも、数多くの展覧会やミュージアム、ギャラリーに足を運んだり、SNSを介したり、ありがたいことにお仕事のご相談がきっかけとなって、偶然出会えた作品や作家の方が本当に多いです。

中でも、この1年で最も大好きになったのが、画家・有元利夫さんです。

有元さんの作品との出会いは、本当に本当に、偶然でした。

ほんの1年前は、名前も知らなかった。でも今では大好きな作家の方です。

有元さんの作品は、ちょうど今頃、晩秋から冬の、しんと静かな夜が似合うなぁ、と思っています。

なので今回は、有元利夫さんの作品世界をご紹介させてください。

わたしのように、こんな作品が、こんな作家がいらしたんだ・・・!と心動かされるような出会いをしてくれる方がいたら、とてもとても嬉しいです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この作品、なんて優しくて穏やかで、素敵なんだろう・・・

2021年10月2日。

後日インタビュー取材させていただくことが決まっていて、予め展示をみておこう、と訪れたミュージアム。

主に陶芸作品を中心に展示する私設の美術館、ということもあり、都心にありながらも、そこまで混雑することもなく、落ち着いてゆったり作品を楽しめる、とてもお気に入りの館の一つです。

開催されていたのは、佐賀県唐津市の 隆太窯 を拠点に、世界各地で作陶を続けてきた、中里隆さんの企画展「陶の旅人」。

もともと展覧会の開催をとても楽しみにしていたのですが、訪れた時間は、ちょうどタイミング良く、学芸員の方によるギャラリートークの開始直前。

中里さんが世界各地で作った作品や、産地の異なるさまざまな陶芸作品を、実際に手に持たせていただきながら、作品について、中里さんについて、いろんなお話しを伺うことができ、至福の時間でした。

・・・・・・

あらためて、ゆったりと展示室内を巡っていった先、展示室の奥まった壁に、スポットライトを浴びて、まるで暗闇から浮かび上がるように展示された作品と目が合ったのです。

なんて優しくて穏やかで、素敵な作品だろう・・・

しばらくその場から動けなくなるくらい、思わず見とれてしまいました。

静謐で、おおらかさと神秘性を感じる、やさしい表情の女性。

背景には白い雲が浮かぶ青空と、緑の山並み。

女性の両手には、背景と同じような青空が描かれた絵画。

いつの時代の作品だろう。ずいぶん昔のヨーロッパの作家のもの、とかかな。中里さんのお気に入りの作品なのかな?

展示室を出たところ、ロビーの一角には、絵画に描かれた女性と雰囲気が似ている、陶製の人形も展示されていました。

キャプションを読むと、「有元 利夫」とあります。

・・・・ん? どなただろう・・・ でも本当に素敵。

ずっと観ていられるし、ずっと眺めていたい・・・。

それが、わたしと有元利夫さんの作品との最初の出会い、でした。

・・・・・・

展示室で流れていた、隆太窯の映像が本当に美しくて素敵で、中里さんがなんともチャーミングで、帰りがけ、館内のショップで、写真集のように美しい図録を買い求めました。

ページをめくっていくと、あの絵画と人形の写真が。

そこには、有元利夫さんが、1982年頃、中里さんの唐津の自宅を訪ね、チェンバロのコンサートを楽しんだこと、その後数日滞在し、中里さんと一緒に制作したことが、妻・有元容子さんによって記されていました。

そうだったのか、中里さんと仲良しで、とっても素敵な作品をつくる方なんだな。もっと作品を観てみたいなぁ。

それに、あの素敵なお家でチェンバロのコンサート、だなんて夢みたいでいいなぁ。

有元さん、中里さんと同世代くらいの方なのかなぁ。

なーんてあれこれ思いながらの帰り道、お名前を検索して、愕然としました。

なんと、1985年、38歳の若さで亡くなってしまわれていたからです・・・

がーん・・・

どこかのコレクション展などで作品を展示してないものか、と調べて行くと、どうやら2020年に東京で回顧展が企画されていたものの、あえなく中止になっていたことにも気づきました。

再びがーん・・・・

悲しすぎる。なんという貴重な機会が失われたのでしょうか・・・

もし開催されていたら、この展覧会を通して出会っていたかもしれません。本当に、観に行きたかった・・・いまだに残念でなりません。

近いうちに開催してくれるのでは、と淡ーい期待をしていましたが、Bunkamuraさん、閉館しちゃうんですよね・・・幻の展覧会ですね・・・

でも、こうして今も企画展が行われている、ということは、根強いファンがたくさんいらっしゃる、ということなんだな、と分かって、ちょっと嬉しくもなりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素描の企画展開催を知り、念願叶う!

2022年3月3日。

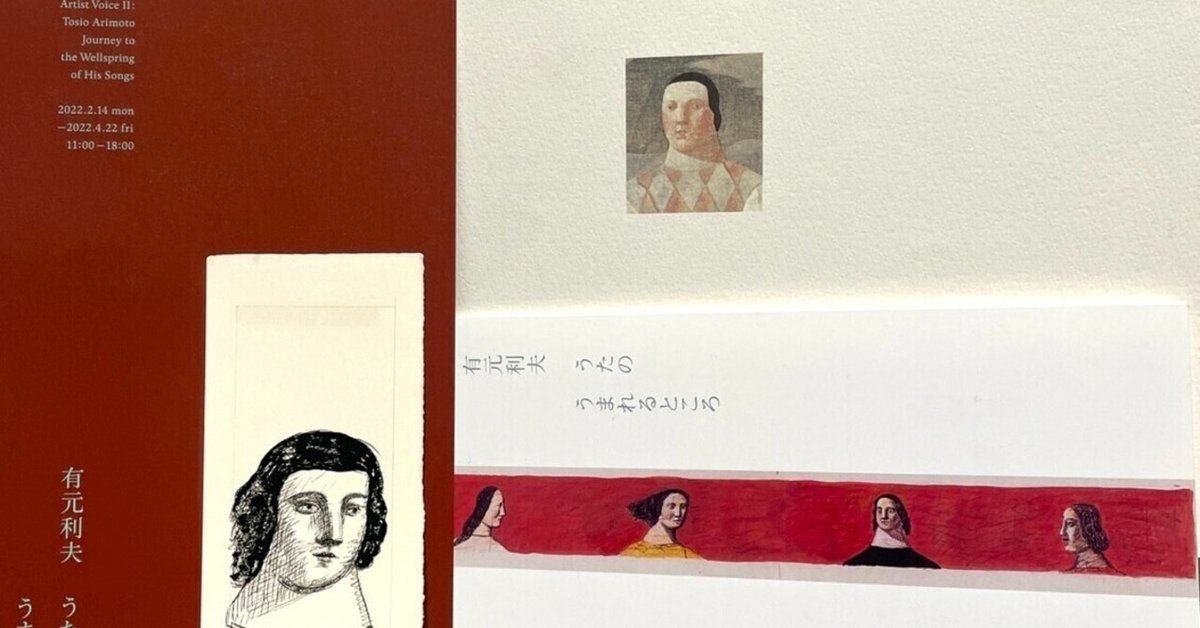

東京・三田の慶応大学アートセンターで、有元利夫さんの素描展が開催!と知り、スキップ気味に出かけてきました。

もともと鉛筆などで描かれた素描の作品が大好きだったわたし。

有元利夫さんの!素描が観られるだなんて!!!

感激もひとしお。

展示室内には、壁一面にずらーっと作品が並んでいました。

胸がいっぱいになりました。嬉しすぎて。

本当に、広めの会議室のような空間の一部屋だけで開催されていた展示でしたが、おそらく1~2時間はいたのでは・・・

そのときにいただいたリーフレットは、今でもデスクの一角に、ポストカードと一緒に飾って眺めてます。美しい。(三澤遥さんデザインと知り納得)

その頃はすでに知っていました。

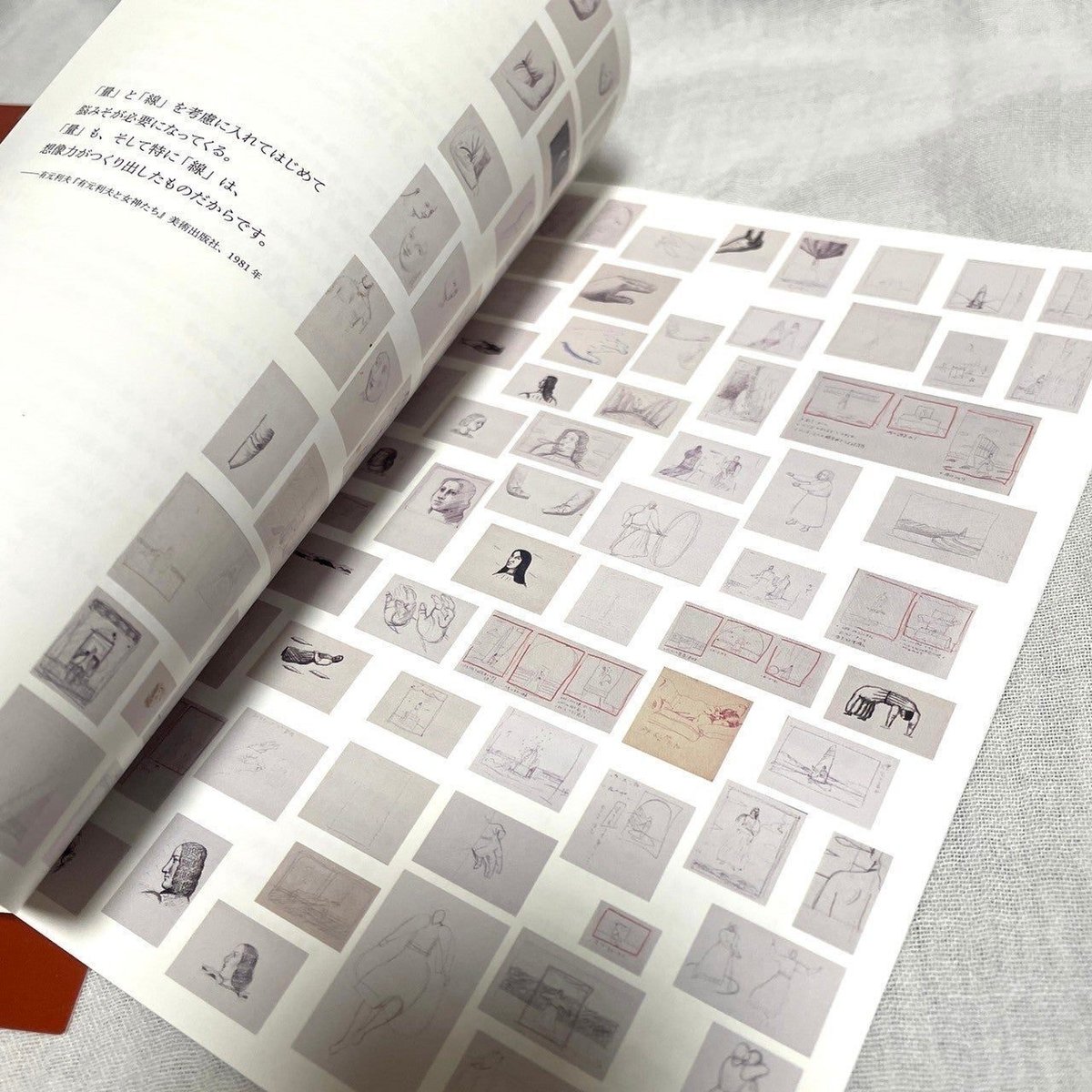

『有元利夫 全作品 1973~1984』なる画集が出版されていることも。

ただし、発売されたのは1991年。

すでに絶版となり、もともと定価8,000円と高額でしたが、希少本ゆえさらに高額になっていました。

中里さんの展覧会を観てから、すでに半年。

いろいろな図録や著作がでていることを知ったものの、どれを買おうか迷ってしまい、どうせなら全作品が載ってる本がほしい!と思い至ります。

いつか、いつかタイミングが来て、出会えたら買おう。

そう決めていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そして2022年11月。ついに全作品が我が家に。

そうなんです。つい先日、縁あって、とある方にお譲りいただいたのです。

しかも、超絶状態の良い一冊を、ものすごく良心的なお値段で。

その方が、いかに大切に扱っていらっしゃったのか、がよく分かりました。そんな大切な大切な一冊を、わたしが引き継げたことが、本当に嬉しく、心の底からありがたかったです。

ついつい気になってしまう、カバーの下。

ぺらりとめくったら、やっぱり素敵でした。

1年前、あの展示室で出会った作品も、もちろん掲載されていました。

ページを開くとB3サイズになる、大きな本。

さっそく、眠る前に眺める本たちのところに置きました。嬉しすぎる。

近いうちにグラシンペーパーでカバーをするつもりです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

画家・有元利夫さんとは

最後の最後になってしまいましたが、幻となってしまった企画展のページから、有元利夫さんについてと、作品世界と見どころの文章を、抜粋してご紹介させてください。

画壇の寵児として将来を期待されながら、38歳という若さでこの世を去った画家、有元利夫(1946-1985)。

イタリアのフレスコ画と日本の仏画に見出した共通点を手がかりに、西洋と東洋の古典を融合した独自の画風を確立していきます。東西の技法が織り成すマチエールは、儚はかなげに美しく、懐かしくもあり、画面に漂う幻想的な世界観が、今も見る者の心を惹きつけてやみません。

学生時代に旅したイタリアでフレスコ画の魅力に触れた有元は、日本の仏画との間に共通の美を見出し、岩絵具や箔を駆使した独自の技法を追求します。また、風化したものの風合いを好んだ有元はしばしば、あえてキャンバスに剝落を、額縁には虫食い穴を穿うがつなど、マチエールにも強いこだわりを見せました。描かれる人物も西洋的でありながら東洋的な香りも漂い、特定のイメージを押し付けない、エキゾチックな印象を与えます。

なるほど、仏画との共通点が。

どおりでわたしは心動かされたわけですな。

花や音楽、手品、花火、アルルカンなどのモチーフが、有元の作品には頻繁に登場します。またしばしば、人物やモチーフを浮遊させるのも、有元作品の大きな特徴のひとつです。こうしたテーマにより、空間や時間の固定化を免れた作品は、時空を隔てぬ幻想的な世界観を生み出しています。

音楽から着想を得た作品も多い有元ですが、モチーフやタイトルとして直接的に取り入れることはもちろん、そうした作品以外でも、画面に音楽が漂うことを目指していました。

有元はタブロー(絵画)以外にも、版画や素描のほか、陶器や乾漆などの立体作品も作っています。本画制作のかたわらに生み出されたこうした仕事を紹介するとともに、デザイナーとして電通に勤務していた時代のデザインワークなどもあわせて展示します。

最後はまさに、中里さんとの作陶につながるお話ですね。

きっとあの陶の人形も展示されていたのかな。

きっと近いうちに、回顧展が行われるはず。そのときを楽しみに待ちながら、さまざまな著作を読みつくしたいな、と思っています。

中里さんの企画展 その後の後日談

2021年10月17日。

菊池寛実記念智美術館で展示を観た際、日本橋高島屋で個展をされる、と知り、お邪魔してきまして、中里さんのうつわ、無事に購入させていただきました✨

実は、美術館に併設されたカフェで、実際にうつわを使わせてもらえる機会があったんです。

その使い心地というか、体験そのものが忘れられず、もし素敵なカップがあったら(そして予算内なら)絶対にほしい・・・とひそかに思っていました。

出会えて本当に嬉しかったなぁ。

コーヒーをいただくときによく使っています。

ミュージアムとカフェについては、コレクション展レビューメディア「これぽーと」に、自分で撮った写真付きでご紹介させていただいてます。

よろしければこちらもぜひ。

そして後日談をもうひとつ。

学芸員の方へのインタビュー取材で、ミュージアムを再訪した日。

なんと本当に偶然、中里さんご本人がにいらっしゃっていたんです!

エントランスの辺りで、ご友人の方々と長らく談笑されてらっしゃるお姿、とっても印象的でした。

展示室で流れていた、あの美しい映像のまま、とってもお元気でチャーミングな中里さんが目の前に。嬉しすぎるサプライズでした。

そんないろんなエピソードもまるっと含めて、有元利夫さんという作家の方に出会えたことがしっかりと心に刻まれた、というお話でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました✨

ふむふむ、へーそうなのかー!って思っていただけたら、下の方にある♥マークをポチっていただけるととても嬉しいです。noteアカウントがなくてもポチれたり、ツイート&シェアできます。

いいなと思ったら応援しよう!