どうせ歩くなら重要伝統的建造物群保存地区01-3【竹原】

たけはら街並み保存地区を

59歳女が歩いた記録です。

お好み焼きと生ビールで

いい感じにお腹がふくれて

「お好み焼き ほり川」さんを後にして

正面を見上げると普明閣

町のどこからでも見えて

旅の者を見守ってくれてるようで

朝から何げに気になっていた赤いお堂

暑いけど 登ってみよう 普明閣

普明閣には西方寺への石段を登ります。

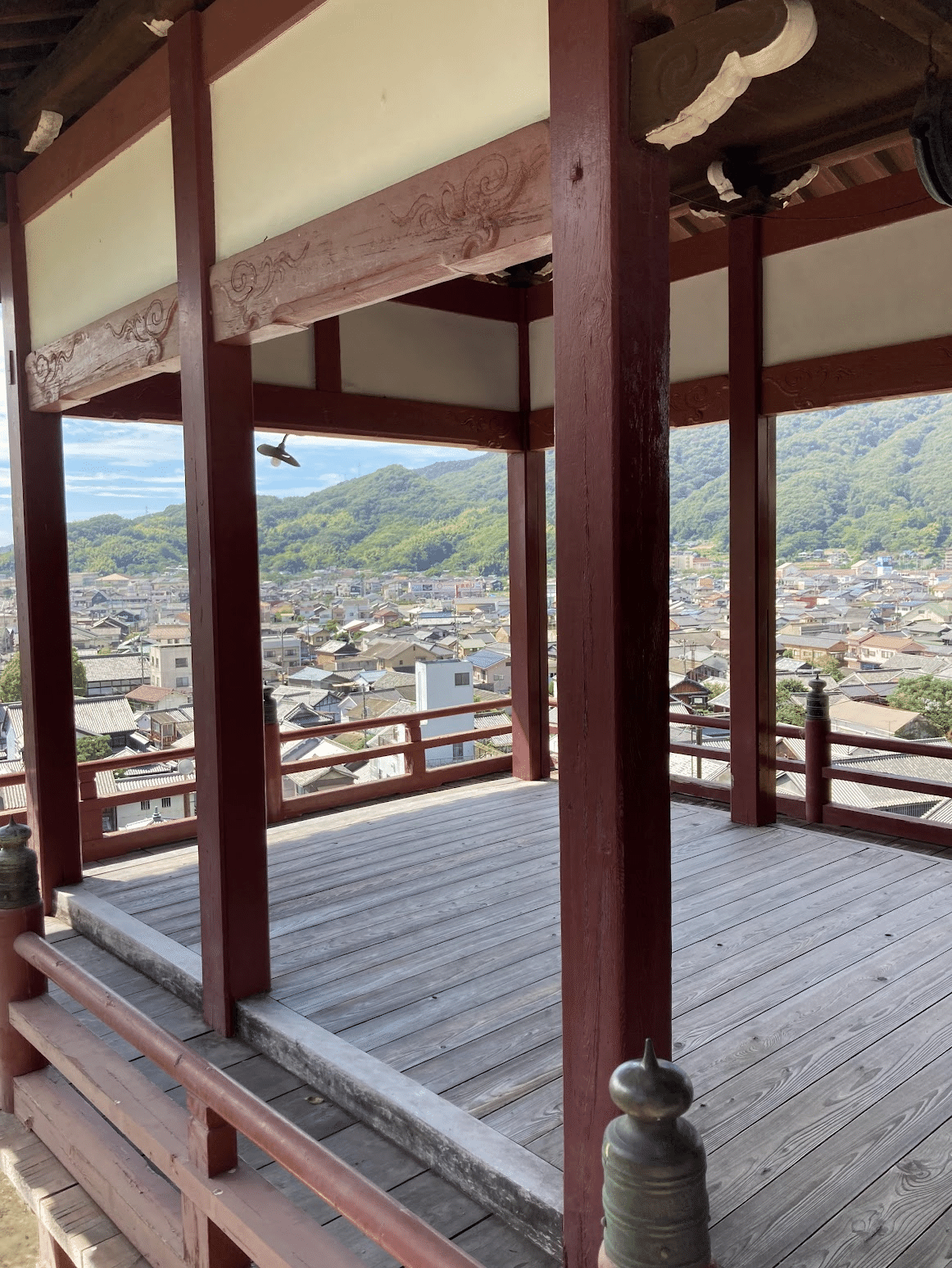

振り向くと眼下には竹原の町。

「いらかの波」とはよく言ったもの。

まさしく「安芸の小京都」。

っていうか

今となってはこちらのほうが

よっぽど京都らしかったりします。

悲しいことですが。

ここにはかつて妙法寺という禅寺がありましたが

慶長年間に火災で消失したため

同じ町内にあった西方寺がその跡地に移転しました。

元禄時代に再建された本堂が現存しています。

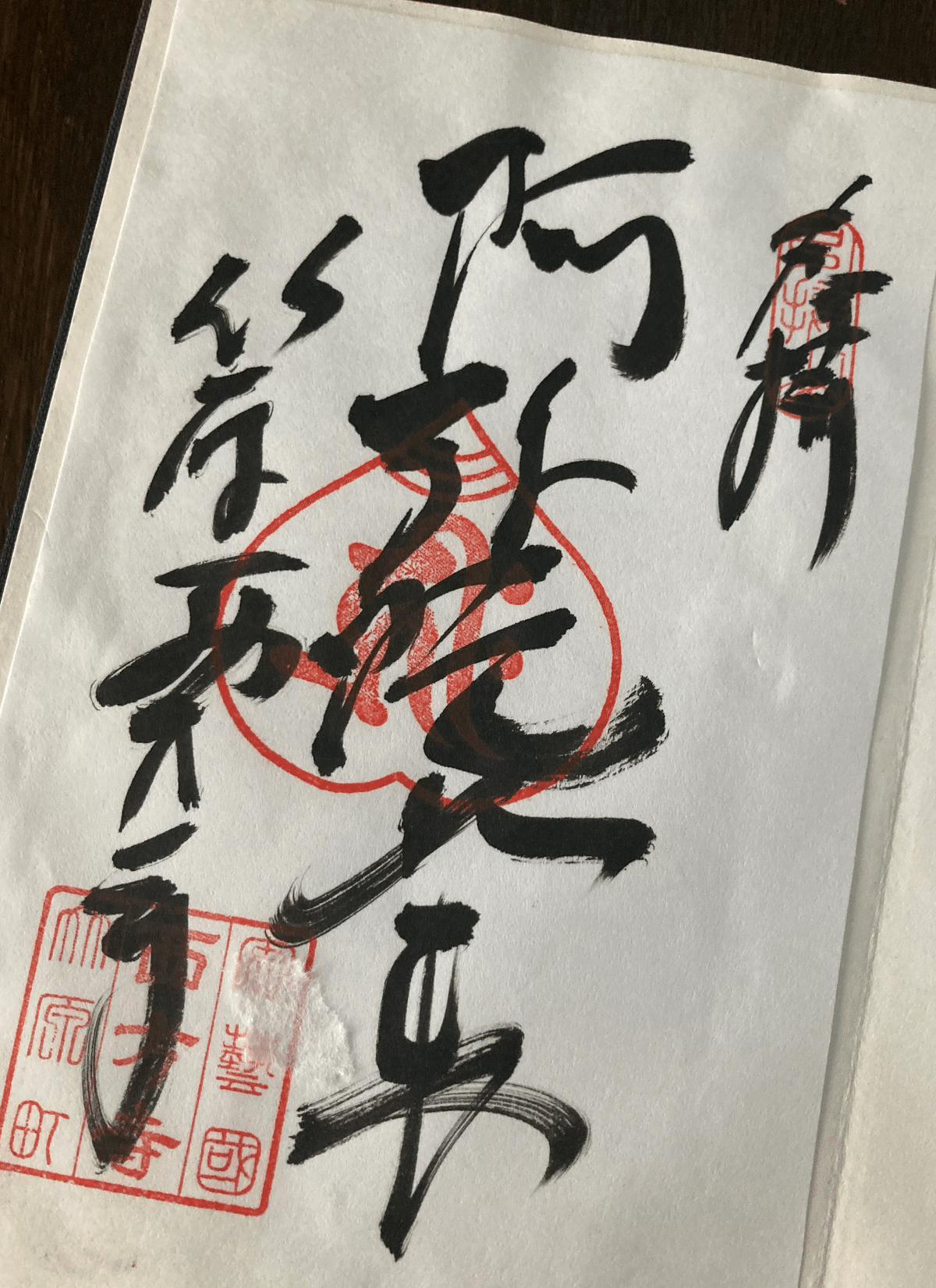

本堂には書き置きの御朱印が置かれていたので

心ばかりのお布施を納めて

いただいてきました。

普明閣は本堂の南側にあります。

奥が方三間宝形造の主屋。

前方が入母屋造妻入の舞台。

建物は痛みが目立つ状態で

立ち入るのも憚られましたが

備え付けのスリッパに履き替え

おそるおそる舞台まで近づいてみると

おっと。けっこうな高さ。

高所恐怖症なのでちょっとビビる。

これ床が抜けたらどうなるん??

なんて思ったが最後

何だかモゾモゾしてきてもう限界。

眺めはもちろん最高ですので

高い所が平気な方もそうでない方も

ぜひお立ち寄りくださいませ。

再び町へ下りて西へ向かってみる。

本川沿いには頼山陽の像。

頼山陽。名前だけは聞いたことある。

1)たぶん江戸時代の学者(儒学者)?

2)たぶん歴史の本を書いた?

3)たぶん漢詩が得意?

すみません。

調べよう。(ググるだけ)

ググってみました。

頼山陽(1780-1832)

幼名久太郎。名は襄(のぼる)。

父春水は儒学者で大阪で私塾を開いていた。

のちに父が広島藩学問所の教官になったので

一家は広島城下へ移転。

幼いころから秀才で特に詩文の才能にすぐれ

歴史にも深い興味を示した。

広島藩学問所に入り、叔父(父の弟)杏坪に学ぶ。

16歳で江戸に遊学。

今回はスルーしましたが

本町には山陽の祖父惟清の旧居も残っています。

恵まれた環境に生まれて育ち

本人も頭が良くて

このあたりまでは順風満帆ですが・・

20歳の時、藩医の娘淳子(15歳)と結婚 !

翌年、竹原の大叔父の弔問に行く途中に行方をくらます!!

京都に隠れていたところを杏坪に連れ戻され廃嫡。幽閉!!!

えらいこっちゃ!!

幽閉中にはもっぱら学問に没頭し

代表作『日本外史』の草稿を書き上げる。

謹慎後、28歳で広島藩学問所助教になり

その後も父の友人の塾で塾頭を任されるが

学者として名声を得たい山陽は再び京都へ出奔。

鴨川の西岸に居を構える。

47歳の時に代表作『日本外史』二十二巻を完成させ

老中松平定信に献上。

高い評価を受け世に認められることとなった。

その後も詩集や評論、歴史書など幅広いジャンルで作品を残す。

住居には藁葺屋根の書斎兼茶室を増設し「山紫水明處」と名付け

多くの文人墨客らと交わり文化サロンを形成した。

53歳で結核を患い生涯を終えた。

何というか

やらかし癖があるというか

フリーダムな方というか

そんな山陽先生に別れをつげて

再び本川をわたり

本日最後の見学場所

旧森川家住宅へ。

旧竹原町の町長であった森川八郎の邸宅です。

こちらも例にもれず製塩業・酒造業を営んだ豪商。

本町地区と川をはさんで離れているのは

もと塩田だった場所を大正時代に造成して

別の建物を移転建築したためです。

入館料400円を払って中にはいります。

見学者はここでも私だけ。

こんな贅沢な空間を独り占めできるなんて

めったにないよなあ。

これもこの酷暑のおかげ?

座敷から見る庭園の見事さよ。

そのへんの公園よりも広いです。

欄間のさりげない透かし彫りが

かわいい。

職人さんの声が聞こえてくるようで

心動かされます。

さて

旧森川邸を後にして向かったのは

再びの竹鶴酒造。

こちらの銘酒「竹鶴」を購入して

それを抱え新港橋バス停へ向かいます。

後ろ髪ひかれながら

広島行きの高速バスに乗り込みました。

また来よう。

そして今度こそはゆっくり見てまわろう。

(毎回それ。)