戦略設計のフレームワーク「GPKa®︎」

はじめに

Aさん「戦略持ってきて」

Bさん「持ってきました!」

Aさん「いやいや・・これは戦略じゃないから・・」

Bさん「えっ、じゃあどんなものを期待しているのですか・・?」

こんなやりとりが会社で為されていないでしょうか?

「戦略」という言葉は人によりその定義が異なります。「戦略とは何ですか?」と複数人に問いかけ、全員が同じ回答をしていることは今まで見たことがありません。

会社の業務において日常茶飯事に使うこの「戦略」という言葉ですら、人により定義が揃っていないのですから、複数のメンバーが協働して仕事をすることがいかに難しいかがよくわかります。

戦略という言葉が何を指すのかは人それぞれのこれまでの思考や背景、さらにはこの言葉に込めたそれぞれの矜持があると思います。私がこうだと決めるべきものではありませんが、本稿ではみなさんと共通認識を持って理解を進められればと思うので、以下のように定義します。

達成すれば会社が目指す理想の姿に大きく貢献できるような有意義な目標と、その達成方法

本稿ではこの定義に沿った「戦略」をうまく作るためのEVeM独自のフレームワーク”GPKa(ジーピーケイエー)”をご紹介したいと思います。

多くのベンチャー経営者・マネージャーの皆さんに提供し、実際に実務で使っていただく中でフィードバックを受け、磨かれたフレームワークになります。

皆さんが「戦略」をうまくプランし、他のマネージャーも「戦略」をうまくプランし、そして皆さんの会社の中で「戦略」が共通言語になって運営される時、事業成長に向けた会社の動きは見違えるほどシャープで効果的なものになるはずです。

以下長文ですがご覧いただけますと幸いです。

最も重要なことにフォーカスする

皆さんのチームには明確な「目標」が存在するでしょうか?目標が存在しなければ、日々何をすべきか本当はわからないはずです。

目標が存在したとして、それを達成するアクションを何の基準もなくやみくもに実行しては、「忙しいのに成果が出ない」という状態に陥ります。

目標が複数存在すれば、さらにそれはひどくなります。

私がマネジメントトレーニングを通じて接したあるマネージャーの方はなんと20個の目標を抱えていました。それでは、毎日がパニック状態だと思います。

目標を1つだけに絞り込むのは理想論ではありますが、日々生きることにもがき続けるベンチャーでは「1つだけ」というのは運用として現実的には難しいと思います。複数あって仕方ないのですが、「何が最も重要なのか?」は決められると思います。

そして、その目標に対していきなりアクションを考えるのではなく、「どういう”方向性”で」達成するのか?その方向性(戦略方針と呼びます)を決め、その方向性に沿ったアクションだけやる、という手順でアクションを選別します。

そうすれば忙殺される毎日から解放され、重要なことだけにチームをフォーカスさせることができます。

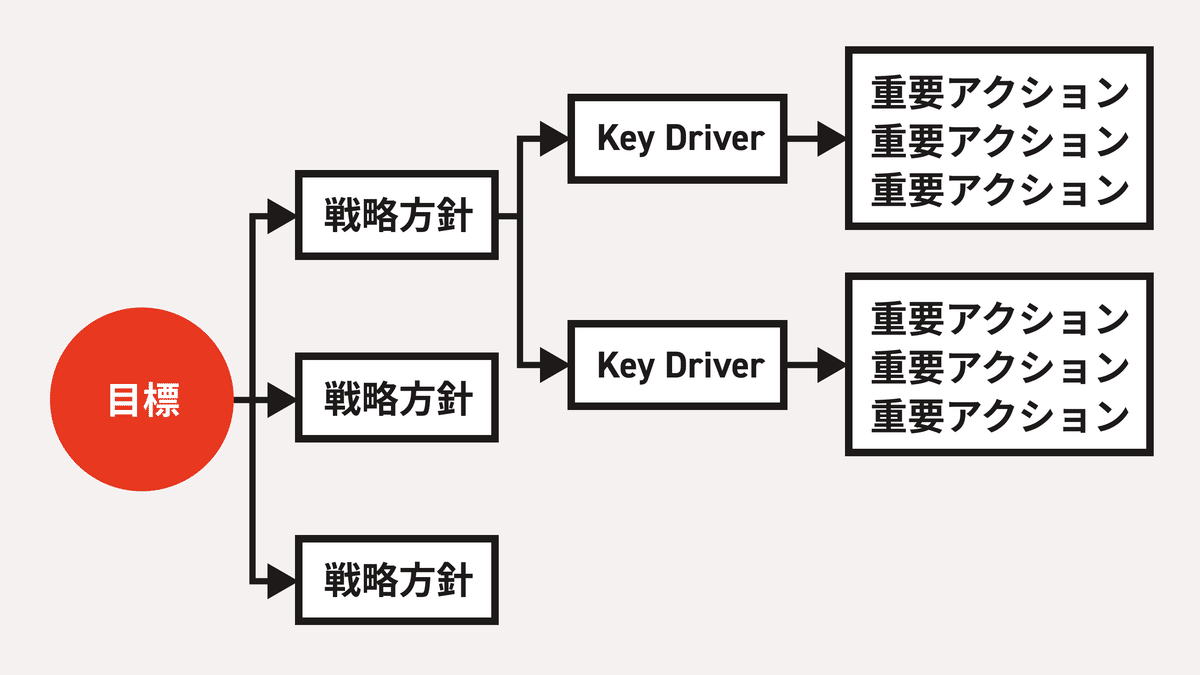

目標と戦略方針、そして「どのような指標を追えばその戦略方針の実行がドライブされるのか?」という指標を”Key Driver”と呼びます。そして、そのKey Driverを達成するためのアクションを”重要アクション”と呼びます。

目標・戦略方針・Key Driver・重要アクションの頭文字を取り"GPKa(ジーピーケイエー)"と名付けました。

GPKaという文字列だけ聞くとなんだか特殊なものに聞こえますが決してそうではなく、成果を出しているマネージャーの方々は頭の中で自然にやっていることだと思います。

目標は”Do”ではなく”Be”で

それでは、GPKaのG、目標から解説したいと思います。

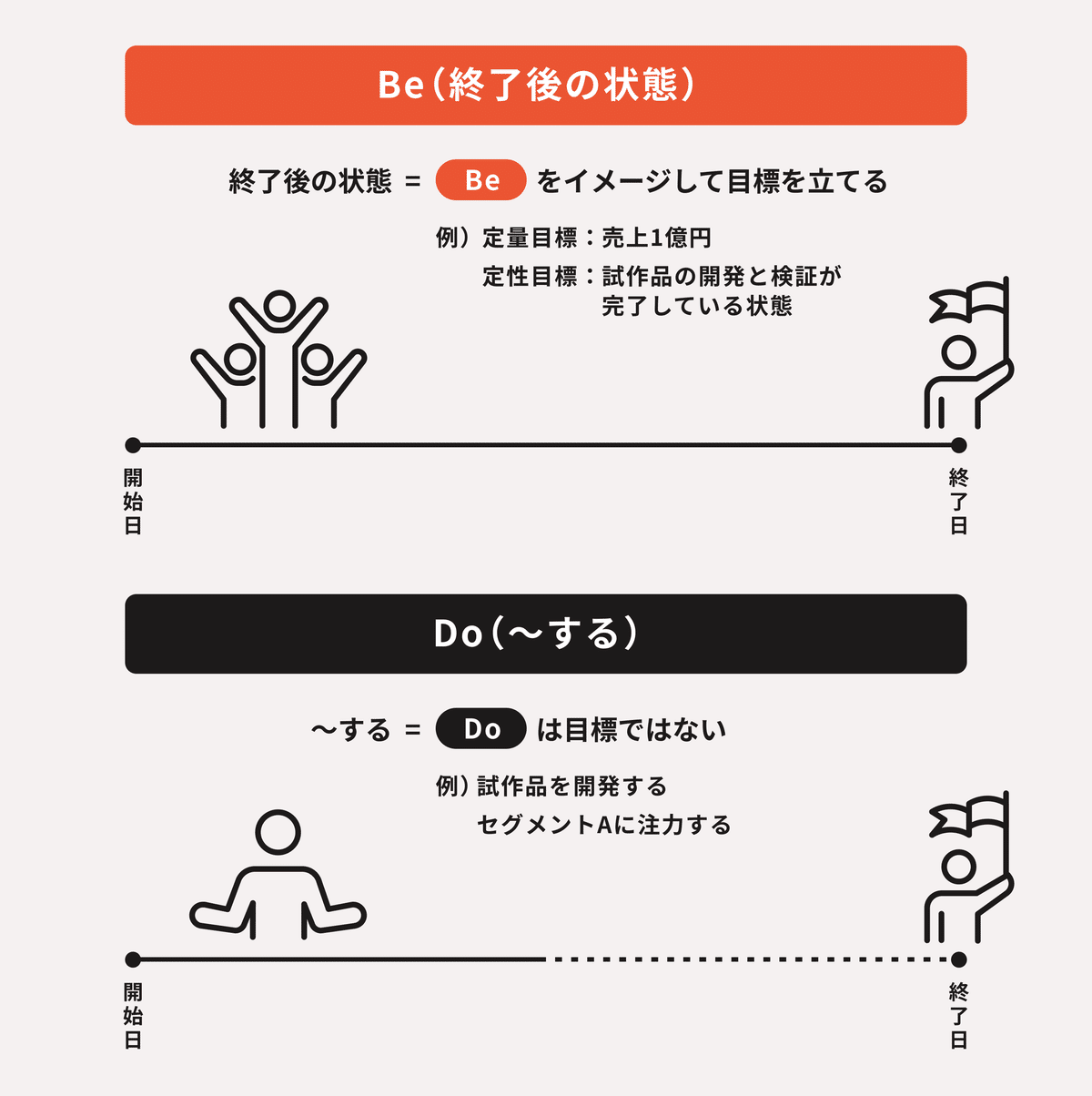

たとえば「試作品を開発する」この目標は良い目標でしょうか?

これは到達地点の状態”Be”を示すものではなく、やること”Do”を示したものなります。もしこれが目標として承認されたならば、試作品の開発という行為”Do"を1秒でも行えば目標を達成したことになってしまいます。

たとえば定量的な目標「四半期で売上1億円」という目標は、どのような意味でしょうか?これは、「四半期末に売上をカウントしたら1億円ある状態」を指しており、四半期末日の状態”Be”を指しています。

定量目標であれば特に意識せずとも終了日の状態"Be"を目標として設定できるのですが、数字で表現できない定性的な目標になった瞬間に、”Be”ではなく”Do”になる方がほとんどです。

数字で表現できる目標であろうがなかろうが、目標は”Do"ではなく”Be”で示し、到達地点を明確にしましょう。到達地点が曖昧であれば、そこに到達するために何をすべきかというアクションも曖昧になります。

「試作品を開発する」という例だと、これでは”Do"になっているので、以下のように言い換えます。

状態目標の例)

・試作品の要件定義ができている状態

・試作品の開発と検証が完了している状態

・試作品をユーザー数名に提供しフィードバックを得ている状態

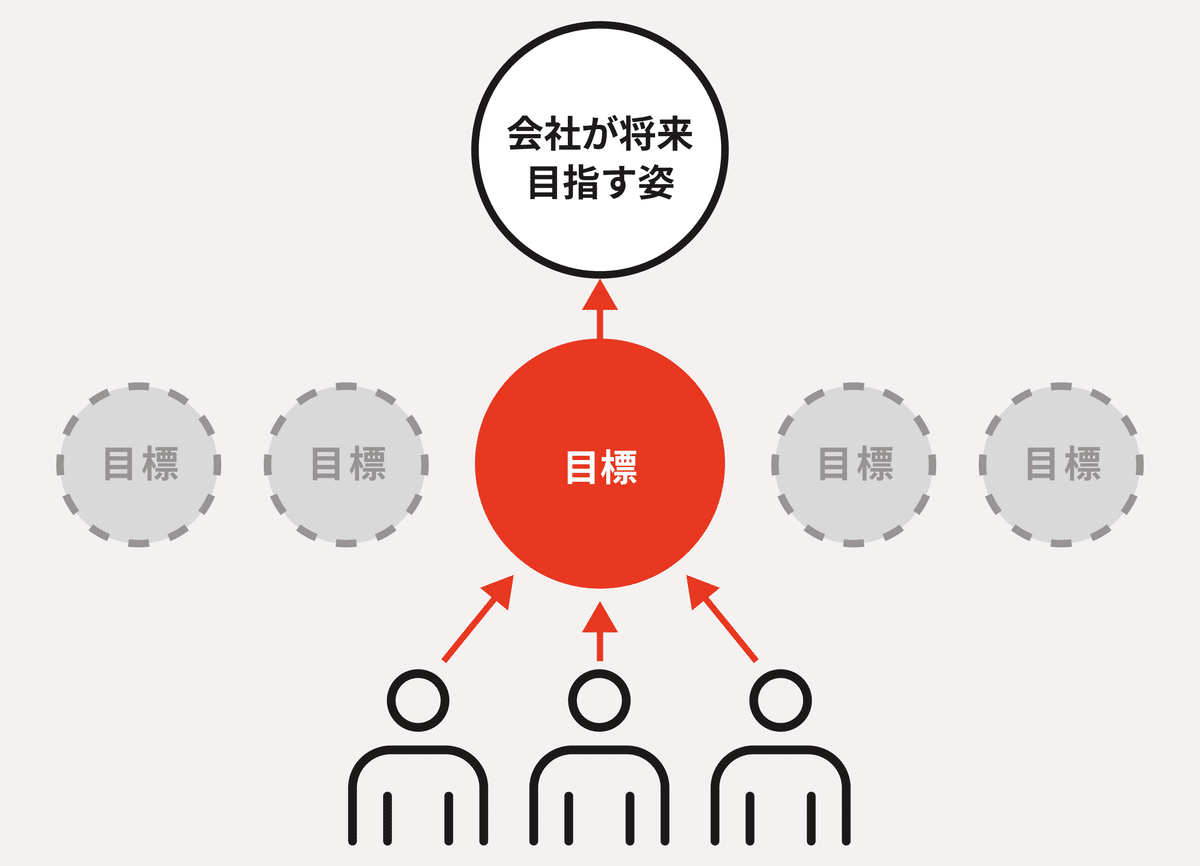

最も重要な目標にリソースを寄せる

限られたリソースの中で複数の目標を同じ注力度であれもこれもと追うと、結局どれも達成度が中途半端になってしまいます。

ですので、それを達成すれば会社の未来に最も貢献できる目標を選択します。

1つしか目標を追わない、というのは先ほど述べたように、理想論ではありますが現実的には難しいと思います。マネージャーやチームメンバーが意識できる数、具体的には3つ程度までは設定して良いと思いますが、"最重要目標"と"その他目標"を区別し、最重要目標にリソースを寄せます。

これが最重要目標の意味になります。1つしか目標を追わないのではなく、最重要目標に最もリソースを寄せます。

経営者やマネージャーの方に以下の3つの質問をすることが多いです。

シンプルな質問ですが、自身がフォーカスすべきポイントを見出す際に役に立つと思いますので、ぜひ実践されてみてください。

1.どのような目標を追っていますか?

2.それらの中でも最も重要な目標は何ですか?

3.その目標に一番リソースが当たってますか?

2で「うーっ」となり、3で「あーっ」となる方がほとんどです。

シンプルな質問ですが、全てクリアに答えることはとても難しいことだと思います。3つの質問にクリアに答えられるよう、自身のフォーカスを明確にしましょう。

たとえば上記はある店舗ビジネスの例です。

足元の業績は堅調に推移しているが、このままだと非連続な成長は見込めないので「今はこの非連続な成長への仕込みが重要である」という場合の目標の例になります。

この場合、最重要目標を店舗拡大の仕組み作りに置き、最重要目標よりも優先度を落とす形「その他目標」という形で業績の目標を置きます。

最重要目標にはチームのリソースを最も当て、GPKaで達成プランを作り皆でその達成を追います。その他目標は事業部内のあるプロジェクトや、事業部長個人の目標として設定しそれを追います。

戦略方針

最重要目標が決まれば、次はそれを達成するためのアクションの方向性”戦略方針”を設定します。

戦略方針は3つに絞ることが重要です。

「なぜ3つなのですか?5つあるのですが?」

「職種や目標の性質により必要な数は変わりませんか?」

というご質問をよくいただきます。確かにその通りかもしれませんし、「3つ」という数が正しいという論理的な根拠はありません。

しかし、戦略方針はチームメンバーが日々意識できて初めて機能します。

チームメンバーが日々の業務を行うときに戦略方針を意識できれば、チームの自発的な動きは加速します。戦略方針がチームのフォーカスを明確にしれくれ、メンバーを重要なことへと導いてくれます。

そういう意味では、メンバーが業務中に意識することが可能な数にした方が良いでしょう。

また、5個も10個も思いつく中「3つ」と数を制限されることは苦痛でしょうが、「3つ」と枠を決められ制限されるから、本当に重要なことだけ選択できるようになります。

3つと決めることで、チームメンバーがそれを常時意識して自走し、かつ本当に大事なことだけにフォーカスできるチームが出来上がります。

戦略方針は”程よい”抽象度で

では、戦略方針とは具体的にどのようなものでしょうか?

たとえばあるメディア企業のCEOが「ユーザーを惹きつけるコンテンツを出すという方向性」という戦略方針を打ち出しました。これは良い戦略方針でしょうか?

「ユーザーを惹きつけたくない」メディア企業など存在するのでしょうか?

「ユーザーを惹きつけるコンテンツを出すという方向性」というのはメディア企業の活動概要そのものを語っており、抽象度が高すぎて”何も言っていない”に等しいです。

では逆に「XXにバナー広告を出す」という戦略方針はどうでしょうか?

確かに具体的で何をするのかは明確なのですが、すぐに完了すると思います。

「完了しました、次何をすれば良いですか?」

とメンバーはCEOに聞くと思います。

「自分で考えてよ・・・指示待ちだな」

とCEOは思うかも知れません。

この場合、メンバーを指示待ち人間にしてしまっているのはCEOの方です。「XXにバナー広告を出す」というのは”方向性”ではなく”タスク”です。これしか方針として示されていないのであれば、どれほど主体的な人であっても次に何をやるのかを見出すことは難しいです。

抽象的すぎず、具体的にすぎず、”程よい”抽象度で設定することがコツです。たとえば「YouTubeチャンネルを立ち上げ、グロースさせるという方向性」と示されれば、どんなチャンネルにしようか、どんな企画にしようか、コンテンツの制作はどんな方法でしようか、チャンネル登録者数を伸ばすためにどんなことをやろうか・・・・など、メンバーが自発的に、次々とアイデアを思い浮かべることができます。

程よい抽象度の戦略方針が、チームを重要なことにフォーカスさせ、自発的な動きを促進します。

程よい抽象度の設定にはコツがあります。内容はさておき抽象度をチェックしたい場合、「〜という方向性」という語尾で締めくくり違和感がない文言になっているかどうかを確認してみてください。

「ユーザーを惹きつけるコンテンツを出す"という方向性"」と言われても、「それは方向性というよりメディア企業の業務そのものではないか?」と違和感がありますし、「XXにバナー広告を出す"という方向性"」と言われても、それは方向性も何もバナー広告を出すという単発のタスクでは?という違和感があります。

「〜という方向性」という語尾で締めくくり、違和感のない言葉であれば、内容はさておき抽象度はOKとなります。

戦略方針生成のための4つの手順

戦略方針の抽象度はわかったものの、どうようにして最重要目標を達成するための筋の良い戦略方針を生めば良いのでしょうか?

ここがブラックボックスであれば、結局GPKaはただの”整理用”のフレームであり、”生成用”のフレームにはなりません。

私たちは”解説者”ではなく”実務家”です。整理はできても、それを生むことができないのであれば、そのフレームワークは"実務家にとっては”価値がありません。

最重要目標と戦略方針の間をギュッと開け、生成の秘訣を探りましょう。

目標と戦略方針の間をギュッと開けると上記のようなフレームが出てきます。これが、筋の良い戦略方針を生成する方法になります。

1.戦略方針を思い浮かびやすくするために、目標を分解します。

2.そして、分解された目標に対し「いつも通りやればどのような結果になるのか」という”成り行きの結果”を出します。

3.そして、分解目標と成り行きの結果の間にあるGAPが生まれる要因”GAPの最大要因”を出します。

4.そして、このGAPの最大要因を解決するためのアクションの方向性として”戦略方針”を出します。

上記の手順を踏めば、戦略方針は”生成”できます。以下詳しく見ていきます。

1.分解目標

それでは分解目標から見ていきます。

目標の分解方法は3つあります。

足し算分解は、ある構成要素の足し算で分解する方法。プロセス分解は目標が達成されるプロセスで分解する方法。成立条件分解は足し算、プロセスよりもやや曖昧ですが、「この3つの条件が満たされば達成されるだろう」という目標達成のための条件で分解します。

足し算分解でもプロセス分解でもうまく行かない場合は、成立条件分解を活用します。

上記のように、定量目標でも定性目標でも、足し算・プロセス・成立条件で分解してみます。

目標をどのように分解するかは、目標をどのように達成するのかという戦略方針の策定に非常に大きなインパクトを与えます。色々な軸で分解を試みると、今まで思いつかなかったような戦略方針が思い浮かぶかも知れません。

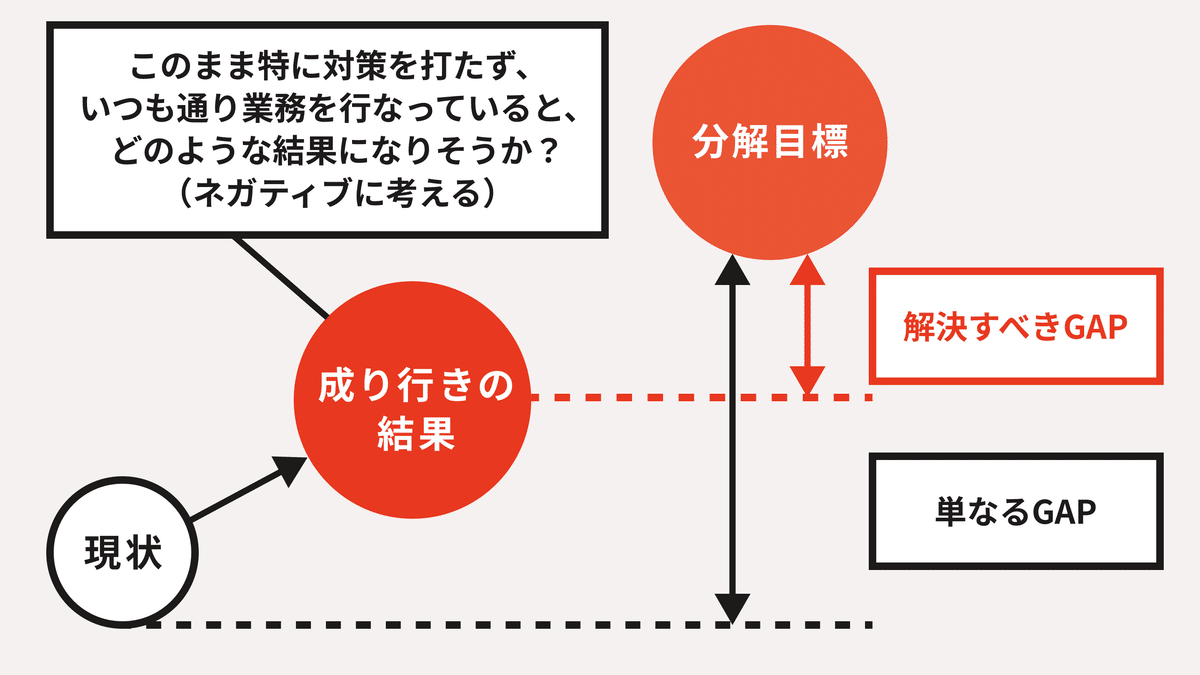

2.成り行きの結果

それでは”成り行きの結果”の部分を見ていきたいと思います。

分解目標に対し、「現状」ではなく「成り行きの結果」を比較対象にするのはなぜでしょうか?それは、「単なるGAPではなく、解決すべきGAPを明らかする」ためです。

上記の図はよくある例なのですが、「XXという機能が実装されている状態」という分解目標に対し、「開発に未着手である」という現状を比較したところで、「開発に着手していない」という当たり前のGAPが可視化されるだけです。このGAPに対して何か対策を打とうとすると「開発をこれからやります」という戦略方針しか出てきません。当然ですが、この戦略方針には何の意味もありません。

生成したいのは、「これから起こるだろう問題を解決し、GAPを埋める戦略方針」であるはずです。これから起こるだろう問題が想定されていない戦略方針は、単なる作業方針に過ぎず、意味をなしません。

分解目標に対し、「このままいつも通り業務をすればどのような結果になるのか」という結果をネガティブに想像してみてください。接頭辞として「どうせ〜」という接頭辞を心の中でつけると、ネガティブな想定が思い浮かびます。ここでポジティブに想定してもメリットはありません。ネガティブに想定することで、解決すべきGAPを炙り出します。

上記の図のように、「開発が未完了で終わるという状態」という成り行きの結果を想定し、それを分解目標と比較した時に解決すべきGAP「本プロダクト開発に必要な技術の知見がチームに欠けている」が炙り出されます。

3.GAPの最大要因

次にGAPの最大要因を見ていきます。

分解目標と成り行きの結果の間にあるGAPの要因はたくさんあると思います。しかし、すべての要因を潰しているリソースはないと思いますので、ここでもフォーカスします。

それを解決すれば最も分解目標達成に近づけるだろうGAPの”最大要因”にフォーカスし、その要因解決に全力を注ぐことで分解目標の達成を狙います。

4.GAPの最大要因を解決する戦略方針を生成

GAPの最大要因を解決し、目標達成へと向かう戦略方針を立てます。

先ほど述べたように、戦略方針は「〜という方向性」という語尾で終わらせて違和感のない、程よい抽象度であることも重要です。

Key Driverと重要アクション

次に、「どのような指標を追えば戦略方針の実行が促進されるのか」という指標を決めます。この指標を”Key Driver”と言います。

「Youtubeチャンネルを立ち上げ、グロースさせるという方向性」という戦略方針であれば、例えば「チャンネル登録数」や「再生回数」をKey Driverとして設定します。

それを追うことで「Youtubeチャンネルを立ち上げ、グロースさせるという方向性」という戦略方針の実行がドライブされていきます。

Key Driverは種類がある程度決まっています。ゼロから考えるのではなく、上記の表にあるKey Driverを参考に最適なものを設計すると良いと思います。

Key Driverが設定できれば、そのKey Driverを達成するための重要なアクションを設定します。ここでの重要アクションは「To Do」の粒度よりも粗いものが出てくるはずです。

この重要アクションをさらに細かく砕いたTo Doをご自身やチームのTo Do表に記載し、アクションを推進されると良いと思います。

モメンタム

モメンタムという言葉を聞いたことはありますでしょうか?直訳すると「勢い」と訳されるものになります。

上記の図のグラフは「業績」ではなく「メンバーの頭の中の感覚」だと思ってください。

自分たちが昨日よりも今日、今日よりも明日良くなっているなと感じる組織は高いモチベーションが生まれ、自発的な創意工夫がどんどん生まれます。

一方で、日々の進化を感じず停滞感に覆われた組織は、低いモチベーションで日々淡々と業務が行われるのみで、自発的な創意工夫が生まれません。

業績が良くてもモメンタムのない組織はいくらでもあります。業績はモメンタムを生むための十分条件ではありませんし、必要条件でもありません。

業績が悪くてもモメンタムは意図して出せます。「業績が良いからモメンタムが出る」のではなく、「モメンタムが出るから業績が良くなる」という順番です。

モメンタムの正体とは何でしょうか?それは、「チームが感じる効力感」になります。「自分"たち"ならやれる」という感覚をチームで味わった時に、モメンタムは出ます。

ではそれはどうすれば意図して出せるのでしょうか?

それは、「目標と戦略方針があり、その戦略方針に沿ったアクションが日々進んでいる」とチームみんなで実感することです。目標と戦略方針がない中では飲み会をしようがオフィスで催しをしようがモメンタムは出ません。

逆に、目標と戦略方針があり、重要アクションの進捗が共有されれば、飲み会も催しも無くともモメンタムは出せます。

たとえば上記のような週報を配信することはとても重要です。重要アクションの進捗を見てください。各戦略方針においてまだ何も成果は出ていません。しかし、戦略方針に沿って重要なことが進んでいるということは味わえるのではないでしょうか。

GPKaを作り、重要アクションの進捗をチームで味わうことでモメンタムが出て、GPKaの進捗が加速し成果につながります。

GPKaについて理解を深めたい方は上記の動画で解説しておりますので、ご参考になさってください。

GPKaの解説ウェビナーを実施します

GPKaをうまく作り、そして運用するノウハウを解説するウェビナーを実施します。

誌面の都合上限界があり今回はGPKaの概要のご紹介に終わりましたが、ウェビナーでは誌面でご紹介できなかった作成のコツや、これを運用していく方法、その他皆さんの疑問にお答えする時間にできればと思います。ぜひお越しください。

GPKaコンサルティングについて

また、EVeMでは会社全体でGPKaを運用するためのSaaSとコンサルティングを提供しています。

・AIを活用して各部門が精度の高いGPKaを作ることができる

・全社と各部門がアラインされたGPKaが作成される

・各GPKaが週次で運用される

上記のような会社の基盤を作るためのサービスです。ご興味ありましたらぜひお問い合わせください!

▼GPKa SaaSのデモ動画

▼GPKaを運用しているAlpさんとのウェビナー動画

▼GPKaコンサルティングに関するお問い合わせ

SABUさんでCOOを勤めた後にEVeMにジョインした原がGPKaコンサルティングの事業責任者をしております。

以下のフォームでお問い合わせいただきましたら、原の方でご説明などさせて頂きます。ぜひご気軽にご連絡くださいませ。