ゲームデザイン学の苦難の歴史、あるいはルール≠ゲームであることを受け入れる2020年代

この記事は2020年11月に書いた「2020年のゲーム学、あるいはルール≠ゲームを受け入れる」に加筆してまとめたものです。

クリス・クロフォードという人物をご存知でしょうか?

日本でこの方を知っている人をあまり見たことがないので、知らなくても恥じることはありません。

クリス・クロフォードはATARI社への勤務(あのアラン・ケイの部下であった)を経て、80年代から90年代にかけて米ソの核冷戦を扱ったシリアスなゲーム「バランス・オブ・パワー」などのゲームデザイナーとして活躍し、自宅の一室でGame Developers Conference(GDC)を創始(後にクーデターで追い出されることになる)。そして世界で最も早くゲームデザインを論文化したと言われる人物です。

バランス・オブ・パワー。米国とソ連が冷戦時代に交渉を行い、自らの要求を勝ち取るとスコアを獲得。ただし核戦争になった場合、双方のスコアは0

クリス・クロフォードが追い求めたゲームデザイン学は極めてマイナーなジャンルです。雑多なゲームの評論は世の中には山ほどありますが、ゲームデザインが学問として成立しているとは言い難いものがあります。その原因はそもそもゲームの定義が定まらないことにあります。ゲームとは何かという共通の見識が無い状態が何十年も続き、まとまった議論になることがありませんでした。

しかしクリス・クロフォードのゲーム論は、コンピューターゲームにとってかなり「根っこ」に近い所を突いてきたと考えます。クロフォード氏はここ20年ほど、技術的な理由で「挫折」宣言をするまではインタラクティブ・ストーリーテリングという分野を提唱し(「バランス・オブ・パワー」や「シブートの遺産」は広義のインタラクティブ・ストーリーテリングゲームと言えそうです)研究を続けてきました。

(クロフォード氏はAIに対して否定的というか皮肉った見解を発表しましたが、アルゴリズムが障壁であった以上、私はAIがインタラクティブ・ストーリーテリングの技術的ブレイクスルーになる可能性は高いと考えています。ただし、その点についてこの記事では取り扱いません)。

誰もわからない「ゲームって何?」

2000年代に登場した「Chris Crawford on Game Design」には、次のようなフローチャートが掲載されています(筆者翻訳)。

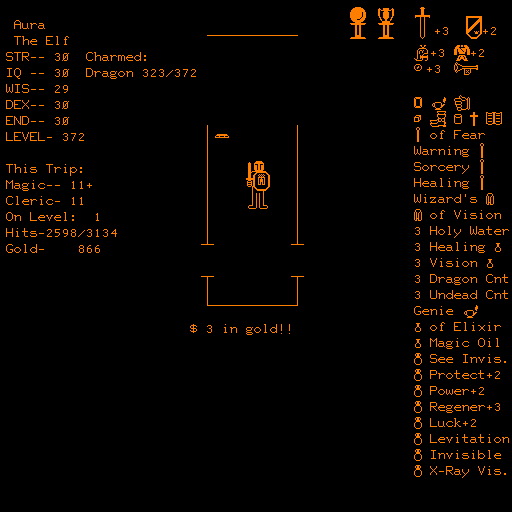

日本で翻訳が出版されてそれなりに知名度のあるゲームデザイン本としてルールズ・オブ・プレイがあります。クロフォード氏はルールズ・オブ・プレイによるゲームの定義を批判しましたが、クロフォード氏の当時のフローチャートもある致命的な欠陥を抱えています。それはルールや目的が参加者の裁量で変わってしまうゲーム、例えばRPGをゲームとして定義できるかどうか怪しいということです。

* ルールズ・オブ・プレイによる定義:"An activity with some rules engaged in for an outcome." (ある結果を出すために行う、いくつかのルールが適用されたアクティビティ)。

クロフォード氏は、「これでは自動車を運転して目的地に行くだけでもゲームになってしまうが、多くのドライバーにとってはそうではない」とする。

最近のさまざまなゲームを見てみると、ルールを中心軸としてゲームをどうこう言うこと自体、もはや不可能になっているようにすら思えます。あえて言うなら今のゲームの中心軸はプレイヤーの気分や感情だからです。

インタラクティビティって何?

インタラクティビティに関しては、私はクロフォードが述べたのとは少し違う見解をもっています。

インタラクティビティ=プレイヤーの入力によってゲームが取りうる出力のバリエーションの広さ

例えば、選択肢がほとんどないノベルゲームのインタラクティビティが比較的低いことは明白です。

80年代前半、いわゆるPlatformerと言われるアクションゲームは一度ジャンプしたら滞空中に操作がきかないものが主流派でした。また、ダッシュなども無く、ジャンプボタンを押した位置とタイミングがイコール数秒後の出力結果となってしまいます。

ダッシュできない、ジャンプ中に軌道が修正できない……クソゲー? (Monty on the Runはどっちかというとクソゲーです)でも当時のコンピューターゲームはこれくらいが割と普通

ファミコンのスーパーマリオブラザーズは「操作性が良い」とも言われますが、この点において画期的なインタラクティビティを持つゲームです。ジャンプ中にも自由に軌道の修正が可能で、ダッシュボタンによって自由に速度が調整でき、全く同じ地点からのジャンプひとつとっても取りうる出力結果(着地位置、速さや滞空中の軌道など)が大量に存在します。

半ばバグのような仕様だが、上記動画のサムネイル左のような動作をすると始まってすぐ普通に右にダッシュするより加速が早かったりする

D&Dの模倣から始まった近代コンピューターゲームの歴史

コンピューターゲームについて考える時、アクションゲームやシミュレーションゲームなどよりもまずRPGについて分析することは極めて重要であると考えられます。

ゲームの歴史の解説を読み解くと、よくPongから始まっているとか、いやコンピュータースペースだとか、チェスでしょ?というように様々な見解が存在します。

こうした見識の差異は、ゲームの歴史というのはそもそもいくつか別の流れがあるということに起因します。大きく分ければ

・業務用ゲーム(アーケードゲーム)やギャンブルマシン

・チェスやオセロなどの卓上ゲーム、野球盤などのおもちゃ

・コンピューターゲーム

の3つの流れがあると考えられます。このうち、コンピューターゲームの歴史はどこから始まったかと言えば、Hunt the Wumpus(Discordのウンパスってこいつですよね……)だとかコンウェイのライフゲームという人もいるかもしれませんが、本当の意味での近代コンピューターゲームのコンテキストはダンジョンズ&ドラゴンズ(D&D)のリリース、1974年に始まったと考えられます。

スピルバーグの映画「E.T.」には子供たちがD&Dに興じるシーンが出てくる

当時はそもそも個人所有のコンピューター、パーソナルコンピューターというものがありませんでした。そこで人々が何でゲームを作ったかというと、大学などにあった共用のメインフレームコンピューター、特にPLATOと呼ばれる512x512のディスプレイとネットワーク(!)を備えた、当時としては超高機能のコンピュータでした。

1975年にメインフレームで作られたdnd。まんまD&Dを再現することを目的として作られたゲーム? ちなみにローグライクという言葉を生み出したローグも、初代(真似て作られて配布され、大きく普及したローグクローンではない方)はパラメータ設定などが完全にD&Dのルールブックのコピーだったらしい

ところで、にわかに信じられないことですが、「低インタラクティビティ」のノベルゲームはD&Dの末裔であり、D&Dがなければ今の姿ではなかったと考えられます。

当時大量に作られたD&Dをコンピュータ上で再現することを目的としたゲームのほとんどは盤面を再現したものでしたが、Adventure(通称Colossal Cave Adventure)は異端的でした。

このゲームはアドベンチャーゲームの元祖とも言われます。他のD&Dクローンと違い、Adventureはコンピューターをダンジョンマスター(司会役)に見立てて、プレイヤーがコンピューターのDMと直接行動を単語・文章入力して対話して進める形式になっています。

この形式は後にインタラクティブ・フィクションと呼ばれ一時代を築きましたが、ゲーム機にはキーボードがついていない、英語インタプリタに比べて日本語インタプリタの精度が悪く難易度が高すぎた、などさまざまな理由もあり、「ポートピア連続殺人事件」あたりから行動をあらかじめ用意されたリストから選ぶ方式が導入されるようになります。選択肢の登場です。

特に日本でアドベンチャーゲームと呼ばれるものの多くは主人公の主観視点のグラフィックと、一人称か二人称のテキストになっているが、それはAdventureの名残りであって、D&Dの名残りでもある

ポイント&クリック方式の活用と舞台の作り込みで衝撃を与えた「同級生」はダンジョンを街と学校に、宝箱を恋愛対象の女の子に置き換えた日本らしいゲーム

よくJRPGと米国のRPGという風に言われます。なぜここまで違うのでしょうか? その原因のひとつとして、米国のRPGは上記のような1974年に始まるコンテキストと、90年代半ばまで続く長い長いD&Dの呪縛とそこからの開放という段階を経ていますが、日本におけるRPGは「何かよくわからないがPCを買うと遊べる海外のすごいゲーム」として80年代になってから急激に輸入されたものであるということが考えられます。

海外ゲーム紹介の最先鋒であった遊撃手(後にバグ・ニューズとなりBNN社となる)

逆に、固定観念がなかったからこそ、アクションRPGのように「パラメータがある」「アイテムを収集する」というような特徴だけを換骨奪胎して独自のゲームとして進化させることができたのは日本のデザイナー達でした。

アクションRPGひとつとっても、米国でできたのは「RPGアクション」とも言えるダンジョンマスターや、アーケードゲーム色の強いガントレットで、日本人が作ったのはイース、ゼルダの伝説や聖剣伝説2であった

問題:RPGはゲームか?

ここで再度、ゲームの定義において名指しで異端児扱いされたRPGの現在の状況を見てみます。RPGの状況は本場・米国と日本で大きく異なります。米国ではRPGは一貫して「ゲーム」のままですが、日本においてRPGは(意見は分かれるでしょうが)どちらかというと演劇のような何かとして解釈されました。

普通、ゲームは勝つことが目的ですが、演劇は自分のキャラクターが「勝つ」ことが目的とは限りません。自キャラがドラマチックに死ぬことが「あがり」であり目的かもしれません。

ウォーゲームやスポーツシミュレーションをゲームシステムのルーツに持つRPGは、プレイヤーキャラクターによる様々な行為の判定にサイコロを用います。

インディー・ジョーンズのように、転がる大岩から逃げている。そんな状況を想像してください。目の前にはジャンプすればぎりぎり向こう側にまで届くかといった大きな崖があり、絶体絶命の状況。向こうまで無事ジャンプできるかどうか、プレイヤーはサイコロを振ります。さあ、RPGはこれをどのように捉え、システム化するでしょうか?

(1) 判定は絶対である。失敗したらキャラクターは落ちて死ぬ。

(2) 判定は絶対だが、失敗した場合は「崖にしがみついて九死に一生を得ている状態」になり、もう一度判定して成功すれば死なない。

(3) 判定するが、失敗した場合は「崖にしがみついて九死に一生を得ている状態」になり、もう一度判定して成功すれば死なない。また、何かを消費して判定を強制的に成功させられるルールがある。

(4) 失敗したらキャラクターは落ちて死ぬが、復活してゲームは続く。

(5) 判定するが、あるのは大大成功、大成功、普通の成功の3段階で、失敗はない。

(6) そもそも判定はない。喋って、本人やまわりの人間が納得すれば成功である。

どれも正解です。そして上に行けば行くほど「昔」のRPGで、下ほど「今」ふうの日本のRPGに近づいていきます。

なぜこうなったのでしょう?

かつては神様だったルールだが……

ゲームにおいて一つ忘れてはならないのは、最初から失敗しようと思ってゲームをプレイする人は非常にまれということです。「あなたは洞窟に入って宝物を取ってくるヒーローです」と言われて、「よし!失敗して死のう!」と思う人はなかなかいません。

Infocomの「銀河ヒッチハイク・ガイド」は(確信犯的に)最後の最後まで必須アイテムが揃っているかわからない、最後で詰むヒデえAdventure型ゲームである。でも公式ガイドの難易度は5段階中3査定

他のストーリー主導のメディアに比べて、ゲームにおいてはバッドエンドしかないと、プレイヤーは「何か自分のプレイがまずかったのか」と疑心暗鬼になり、それだけで不評になりがちです(最近のゲームは「このゲームはバッドエンドしかない」と最初に警告してきたりします)。

だいいち、ルールブックには冒険の内容が最後まで用意されていても、途中で失敗されたら途中でゲームが終わってしまいます。

上記の (4) の例はスパイ物のRPGで実際にあったのだそうです。あるスパイミッションの標的を狙い撃ちするシーンで、判定は大成功と成功の2種類。失敗は最初からないわけです。考えてみれば、例えば007に出てくるエージェントが肝心な時に銃弾を外したら映画が成り立ちません。かっこよく演技して判定して失敗では話になりません。ハラハラさせつつも100%成功という結果のためにシステムがあるわけです。

クリス・クロフォードはChris Crawford on Game Designの中で、ゲームデザイナー達は「完璧な物理法則を備えた箱庭を作れば感動的なドラマが生まれると勘違いしている」と批判しました。

「完璧な箱庭」に限りなく近かった、当時誰もが衝撃を受けた(これが2003年とは信じがたい)Half Life 2のテクニカル・デモだが、本編にはこういうシーンは無い

乱数やルールによる意外性は笑えはすれど、感動をくれることは非常に稀で、肝心な時には場をしらけさせることが多かったのです。

そうこうしているうちに、ゲーム性として存在していた判定はむしろ邪魔なものになっていきます。

まずは演出によって判定をバイパスできるようになります。

そしてついには、判定しないケースも出てきます。この種のデザイン思想において、場を白けさせたり、予想外の問題を持ち込んだり、負担を増やす可能性のある判定は危険物として扱われます。

その代わり、こうしたデザインでは、参加者の納得や、他の参加者を楽しませることが要求されます。この種のゲームにおいてはまた、パズルやリドル(謎解き)もなるべく廃されます。プレイヤー自身が謎を解くのではなく、プレイヤーのキャラクターが謎を解く過程を遊んでいるからです。

「銀剣のステラナイツ」では途中までは判定は無く、他のプレイヤーが納得できたか(シーン展開が良いと思ったか)によって後で使えるスペシャルパワーのようなものがもらえる

こうして、不動に思えたルールとプレイヤーの主従関係は逆転することになります。

かつてのゲーム学では、ルールはプレイヤーの上位に位置する神様で、プレイヤーはルールに従い、ルールに慣れ、ルールを解読し、ルールに適応するものでした。「2020年代のゲーム学」では、ルールとはプレイヤーをもてなし、最大限に良い経験をしてもらうために存在するスタッフなのかもしれません。

ゲームにおける勝者の変化

RPGほど明らかでなくても、よくよく見てみれば、現代のコンピューターゲームのデザインにおいても、このルールとプレイヤーの逆転現象は当たり前になりつつあります。例えば……

・失敗するたびに少しづつレベルデザインが簡単になっていく、あるいは簡単にするアイテムなどが手に入るシステム

・死んだらすぐにその場所から再開できる(失敗してもペナルティが少ないか限りなく存在しない)

・クリアできないシーンは飛ばせる

・強いキャラクターがゲームプレイ外の論理(ガチャなど)で出てくる

・レースゲームなどで、下位のプレイヤーが加速する、あるいは良いアイテムが手に入る

「Amnesia」は失敗すると急激に難易度が落ちるシステムを導入した初期のホラーゲーム

また、いわゆるネットゲームにおいては、途中でルールが変わることは当たり前ながら、プレイヤーに不利なルール変更をするゲームは(風当たりが強いので当然ではありますが)まれです。普通であれば、もっと多くのプレイヤーが入りやすいようにルールをいじるはずです。

ゲームはなぜ、このようになっていったのでしょうか?

マリオカートでは遅れているプレイヤーやCPUは有利なアイテムを与えられたり、勝手に加速したりする。こうしたシステムを輪ゴムがのびる様子に例えて(皮肉的に)「ラバーバンディング」と呼ぶ

マリオカートの設計思想を聞いた時、とてつもなく感心した記憶があります。いわく、レースゲームは勝った人しか楽しめないので、勝ち負けではなくレース中の展開の面白さに主眼を置いたゲームを作ろうとしたのだそうです。

結局、ゲームデザインとは何でしょうか。今から「レーシングをやりたい」と思って、そういうゲームをプレイする人がいます。その人はどのようなシーンを想像しているでしょうか?

道路を高速で走るシーン?

ダートだらけの荒野を走り抜けるシーン?

きっと1着でゴールインしているシーンもあるはずです。このプレイヤーをどうもてなすか考えることはゲームデザインでしょう。

某有名3D格闘ゲームのプロデューサーがこのように語っていたと聞きます。

「昔はゲームには勝者は一人しかいなかったが、今のゲームはプレイヤー全員が勝者である」

ゲームはシステムというより生き物なのでは?

このような流れの一方で、スポーツとしてのゲームがジャンルとして確立されていっているのも見逃せません。そこではプレイヤーは、守られることや、「こっそり成功に導く」なんてゲームに隠しごとをされることを望まず、ルールの明快さを求めます。

かつて、「良い」ゲームの基本条項として、テトリス等の落ち物パズルゲームや、格闘ゲームなどいくつかの有名なゲームの雛形をモデルとし、下記のようなものを考えました。

将棋のように比較的情報空間が狭いゲームの場合、優勢度の状況を明確に数値化することが可能である。格闘ゲームにおける体力ゲージはそれを先取りしていた?

(1) 今、大きな局面でプレイヤーがどのくらいうまくやっているのか、それとも追い詰められているのかが明確にわかる。プレイフィールドの埋まり具合、体力ゲージなど。

(将棋の対局の中継で優勢度をゲージとして表示したら、一見の視聴者が増えたという話もあります)

(2) なるべく良いテンポで次の課題が提示され、その課題に対してプレイヤーが成功したか失敗したかがすぐにわかる。

攻撃が当たったか? 攻撃を避けたか? 出現したオブジェクトをうまく入れられたか? 落とし穴を超えてジャンプできたか? 料理はうまくいったか?

アドベンチャーゲームのフラグ等でありがちだが、ずっと後で失敗が提示されてはいけない。

(3) なぜ成功したのか、なぜ失敗したのかが明確にわかる。

(4) スロットマシンのような不確定の要素を取り入れる。宝箱やレアキャラクターはこの最たる例である。「ご褒美」が一定で最初から見えているとゲームは作業と化す。一方で、大きな報奨が得られるかもしれないという可能性は人を引きつける。

(1円もらえるボタンを1000回叩くのと、1000回に1回1000円もらえるボタンを叩くのでは、人間は後者を選ぶ)

日本のガチャよりも凶悪と言われる米国的なLootboxのシステム

これは今でも変わっていないかもしれません。しかし、例えばあえて失敗を失敗と提示せず、逆にプレイヤーを褒めてあげるのも今となってはデザインの選択肢のひとつです。

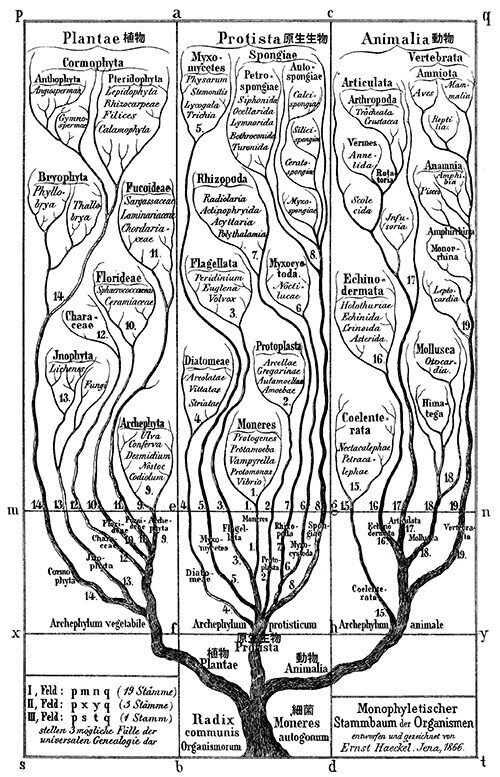

ゲーム学の何十年にも渡る停滞は、「そもそもゲームとは何か」が定義できないということに始まりました。しかし、よくよく考えてみればゲームとはリビング・クリーチャーであり、印刷された本の中に佇んでいる何かではないのでしょう。

さる研究職の方にこの話をしたところ、ゲームをまさしく生物学的に、生物の進化のように、「○○界○○門○○目」として捉えるというアプローチを提案されました