モーメント戦略で考えるトレンデレンブルグ歩行とデュシャンヌ歩行の見方

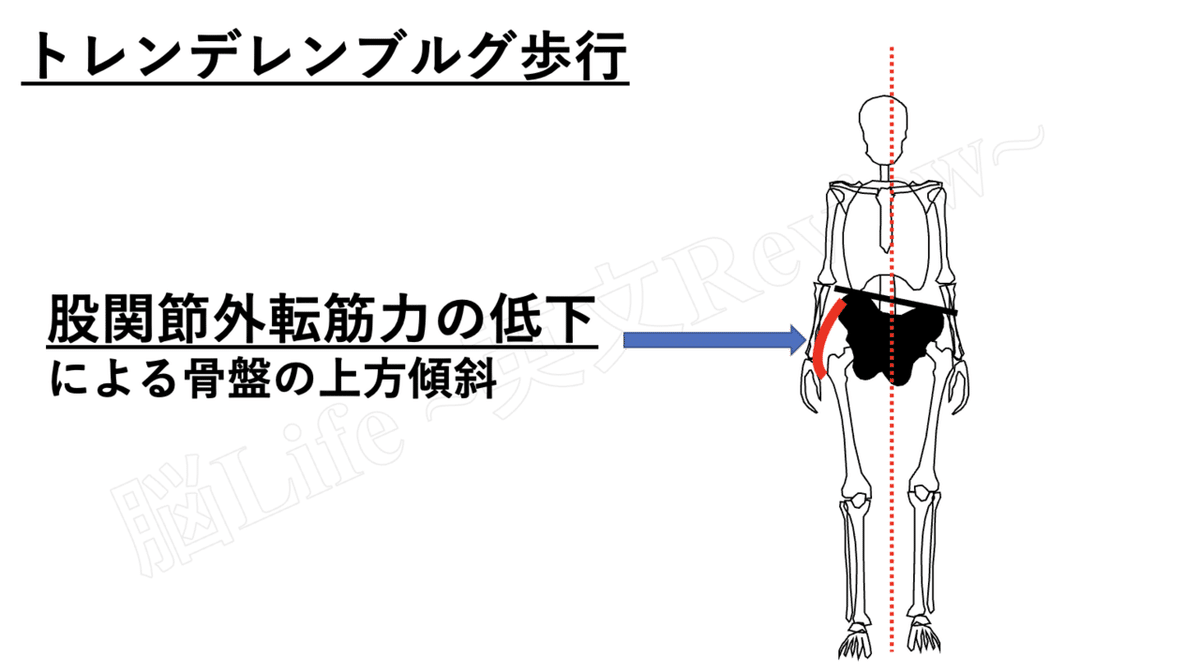

トレンデレンブルグ歩行は一般的に”股関節外転筋群の筋力低下”と説明されることが多い歩行パターンです。

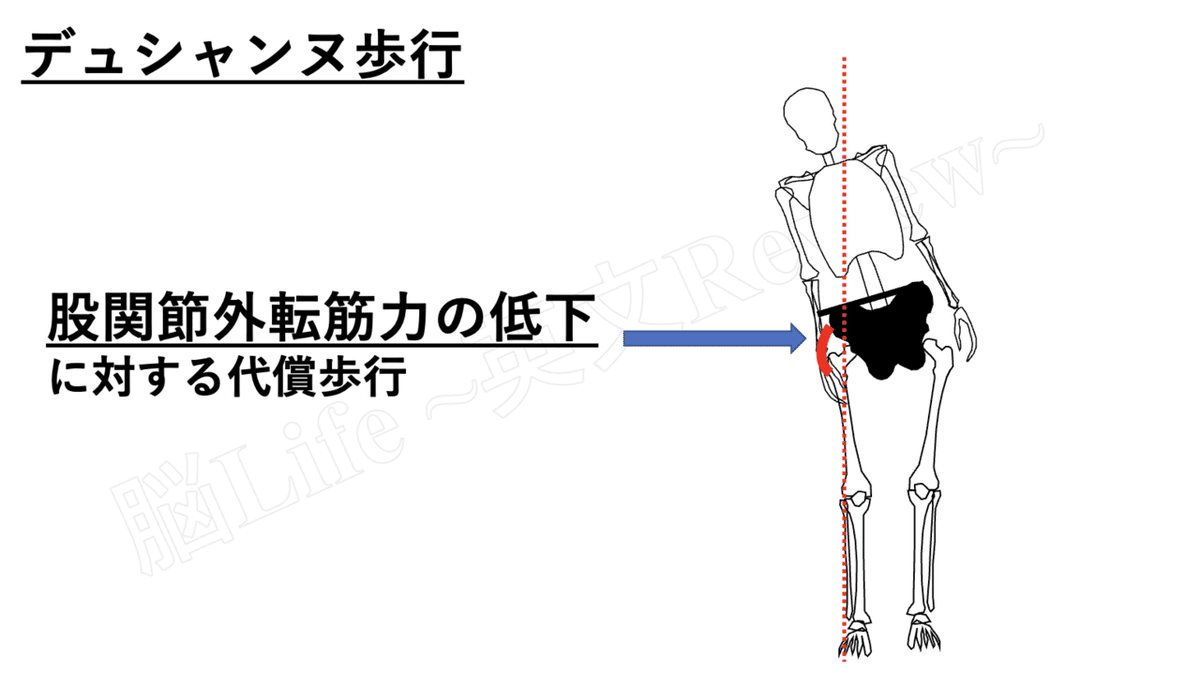

一方で、この外転筋力の低下に対する代償歩行として考えられているのがデュシャンヌ歩行と呼ばれるもので、PT学生でも周知のことだと思います。

ただ、このデュシャンヌ歩行がなぜ股関節外転筋力の低下を代償する歩行パターンであるかを説明できる方はどのぐらいいらっしゃるでしょうか?

ここを適切に解釈する上で、生体力学的な解釈が重要になります。

そのキーワードは、

ゼロモーメントです。

このゼロモーメントに関する内容に入る前に、そもそも、なぜ骨盤が傾斜するのかを復習しておきましょう!

それは主に歩行時の立脚初期〜中期に下記のような力が加わるためです。

このように立脚初期〜中期にかけて立脚側へ重心が移動する際に衝撃を吸収したり、立脚期を保持するために上記のような働きが生じます。

右側立脚期に入ると、①重心線に対する股関節中心軸とのモーメントアームにより、②骨盤を情報へ傾斜させるベクトルが発生、③この発生したベクトルに対して外転筋群が機能することでわずか4°程度の骨盤上方傾斜で制御されるのが通常の動きになります。

一方で、トレンデレンブルグ歩行では、②で発生したベクトルを制御するための外転筋力が十分でないことから、過度な骨盤挙上が生じている状態と解釈することができます。

では、

なぜ、骨盤が過度に上方挙上するのでしょうか?

ただ、ここで考えて欲しいことが”モーメントアームによるベクトル戦略”です!

ここから先は

脳Life 〜PTのための英文Review〜

若手セラピスト向け(初学者)に脳卒中や脊髄損傷などの中枢神経領域に関する英文、書籍から臨床的私見を加えてまとめたマガジンです。 内容は個人…

noteをご覧頂きありがとうございます!皆様方にご支援頂きながらnoteを活用出来ていることを嬉しく思います。僕のnoteが少しでも皆様のお役に立てると幸いです。noteによる売り上げは、より有意義な情報発信に繋がるように活用させて頂きます😊