〝日本軍惨敗のウソ〟を教える青きノモンハンの絵・藤田嗣治「ハルハ河畔の戦闘」~戦争画よ!教室でよみがえれ㉕

戦時中に描かれた日本の「戦争画」はその出自のため未だに「のけ者」扱いされ、その価値を語ることを憚られている。ならば、歴史教育の場から私が語ろうではないか。じつは「戦争画」は〝戦争〟を学ぶための教材の宝庫なのである。これは教室から「戦争画」をよみがえらせる取り組みである。

目次

(1)戦争画とは何か?

(2)わたしが戦争画を語るわけ

(3)戦争画の鑑賞法

(4)戦争画を使った「戦争」の授業案

(5)「戦争画論争」から見えるもの

(6)戦争画で学ぶ「戦争」の教材研究

(7)藤田嗣治とレオナール・フジタ

(6)〝日本軍惨敗のウソ〟を教える青きノモンハンの絵・藤田嗣治「ハルハ河畔の戦闘」ー戦争画で学ぶ「戦争」の教材研究⑥

これは1939年に日本軍とソ連軍の間の起きた大規模な武力衝突・ノモンハン事件を描いた戦争画である。

この絵を見て最初に感じるのは抜けるような青空である。絵の上部は青い空、下部は緑の草原だ。右奥には黒煙が立ち上っているが、実に明るい色調である。この「青」の印象が強く残る。

横長のワイドな画面は、絵の真ん中を焦点にした左右に広がる遠近法で描かれている。この構図で広大なノモンハンの草原を「体感」することができる。

左から銃剣を持つ日本兵が前進してきている。その先にはソ連軍の戦車が画面右前に一両、さらに真ん中後方に小さく一両見える。

意外なのはこのソ連軍の戦車に日本兵がよじ登っていることだ。砲塔のてっぺんに登っている兵士は銃口を戦車内へと突き刺している。右横にいる兵士は銃剣を穴?のようなところへ差し込んでいるように見える。さらに砲塔の前に立つ兵士は銃底で何かを強く叩いているようだ。戦車の横にいる兵士は足をかけて今にも登ろうとしている。

さらにもう一台の戦車にも日本兵がかけよっていて、むしろ戦車の方が逃げまどっているかのような印象である。

私はこの絵を初めて見たときに違和感を感じた。

なぜか?

絵があまりにも明るすぎる、そして戦闘シーンが自分の〝ノモンハン常識〟からかけ離れているからだ。美しい青を色調にした戦争画にはすでに紹介した鶴田吾郎『神兵パレンバンに降下す』がある。鶴田の絵の「明るさ」の意味についてはすでに連載④で書いたが、ことノモンハンについてはこの「明るさ」は当てはまらない、と思っていたのである。

なぜなら、このノモンハン事件では貧相な日本軍はソ連軍の最新鋭戦車の前に成すすべもなく敗れ、多くの日本軍兵士は無謀な戦いのために命を落とし、悲惨な惨敗をしたーこう思い込んでいたからである(ちなみにこの思い込みは主に半藤一利著『ノモンハンの夏』(文春文庫)による)。

福井雄三氏は従来の〝ノモンハン常識〟を「ほとんど例外なく心の中に次のようなイメージを思い浮かべるであろう」として次のように書いている。(この後に福井氏はこれが大きな間違いであることを指摘している)。

「昭和十四年に起こったノモンハン事件は、日本陸軍が共産ソ連の圧倒的にすぐれた機械化部隊と、満蒙国境近くのノモンハンで戦って、完敗した事件である。(中略)その工業力を背景に完全に近代化されたソ連赤軍に対して、旧式の貧弱な装備をまとった日本軍の歩兵部隊が、徒手空拳で肉弾攻撃を挑み、前代未聞の全滅状態となった。このような悪しき伝統が、日本を最終的に昭和二十年の敗戦の破滅へと追いやった。(辻政信『ノモンハン秘史 完全版』毎日ワンズ 福井雄三「本書に寄せて」より)

だが・・・事実はまるで違うのである(恥ずかしながら私がそれを「正確」に知ったのはつい最近のことである)。

1991年に社会主義国家・ソ連が崩壊した。これにより正確な情報が少しずつ明らかになるにつれ、従来の〝ノモンハンの常識〟は次々とくつがえった。ここでそのくつがえった事実を紹介したい。これを知ると、藤田嗣治の『ハルハ河畔の戦闘』の絵が、じつに正確にノモンハンの戦闘状況を描いていることに気づくだろう。

「同局長(ロシア国防省戦史研究所ワレリー・ワルターノフ・アジア太平洋戦史局長 引用者注)は「三七、三八年に吹き荒れた大粛清はソ連軍幹部にも及び、極東軍の司令官、高官クラスの大部分が一掃された。このためノモンハン当時の指揮系統はがたがたで、戦意も低く、大量の犠牲者につながった。ソ連は戦後長らくノモンハン事件をソ連、モンゴル軍の英雄的戦闘としかとらえず、実は日本軍より犠牲者が多かったことを隠してきた」と述べていた。戦闘後半には、ソ連軍英雄ジューコフ元帥を司令官に抜擢し、ソ連西部から急遽近代的な戦車を投入して巻き返したが、関東軍の一方的敗戦という見方は誤りだったことになる」(名越健郎『クレムリン秘密文書は語る』中公新書 1994年 p192)

ロシアの戦史責任者が「隠してきた」と語っていることを確認したい(なお、引用にある「英雄ジューコフ」や「近代的戦車」は大きな間違いであることはこの後を読むとわかる)。

まずはノモンハン事件の正しい戦闘経過を確認しよう。ノモンハン事件は第1次と第2次の2つに分けられる。第1次から見てみよう。

「まず第一次から見てみよう。この戦闘は文句なしに日本側の圧勝だった。五月四日に始まり、三十一日に終結したこの戦闘で、ソ連機は一七九機撃墜されたが、日本機の損害はゼロだった。しかもその空中戦に参加した飛行機の機数を見ると、たとえば日本機九機に対してソ連機八〇機とか、日本機一八機に対してソ連機六〇機といったように、圧倒的に少数の日本機が敵の大編隊と戦って、これを打ち負かしている。赤子の手をひねるとは、まさにこのことをいうのであろう。地上戦でもソ連軍は日本軍の激烈な抵抗を受け、侵入地を確保できずにハルハ河の左岸に撤退した。日本軍の死傷者二九〇名に対し、ソ連軍の死傷者は六〇〇名以上であった」(福井雄三『歴史小説の罠』総和社 平成25年 p114)

いきなり衝撃である。これまで信じていた〝常識〟とは何だったのだろうか?まず驚くのは航空戦である。

河添(阿部)武彦中尉の証言「ソ連機が合計150機で来ても日本機が20機で行けば相手は逃げた」

児玉敏光・少年航空兵第4期生(19歳)の証言「一旋回半でソ連機のまうしろに追尾することができた」

(小田洋太郎・田端元『ノモンハン事件の真相と成果ーソ連軍撃破の記録ー』有朋書院 2002年)

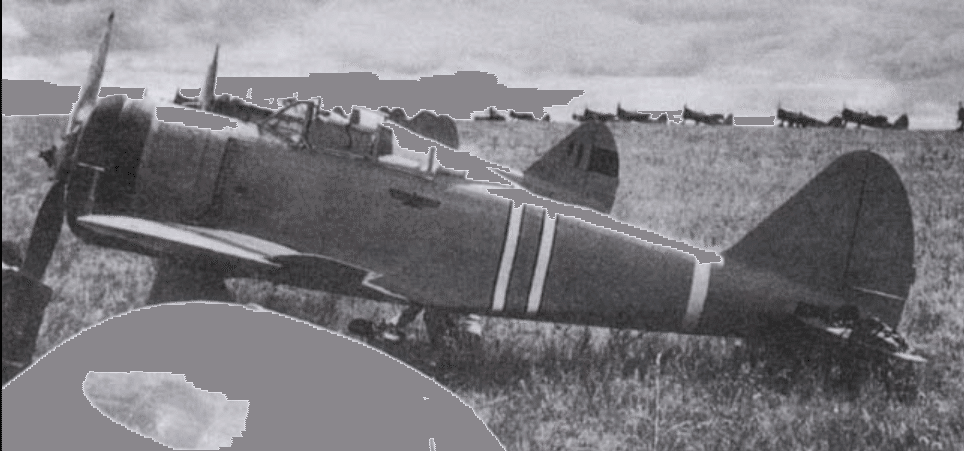

ソ連のイ15型は羽布張りの複葉機で速度が遅く、イ16型は金属製もあったが運動能力は鈍重。しかもソ連飛行兵の技術は低かった。対して日本の97式戦闘機(まだゼロ戦は開発されていない)は高速で旋回能力にすぐれ当時のイギリス製・ドイツ製よりも優秀。ただし、人数が少ない日本の飛行兵は毎回の飛行で疲労困憊だったという。

下:日本の97式戦闘機(ノモンハン当時の写真)

次に、絵にも描かれている戦車戦を見てみよう。

前田義夫軍曹の証言「一千米以内に入れば日本軍の速射砲は百発百中だった」

富永信一等兵(東京帝大卒)の証言「敵砲弾はかなり正確に飛んではくるが不発弾であり被害は少なかった。敵の兵器は数量だけで質は粗製濫造の粗悪品だった」(小田洋太郎・田端元 同書)

上:日本軍戦車隊 下:日本軍速射砲

じつはソ連軍戦車は欠点だらけで日本兵にやられ放題だったのである。ちなみに第2次の7月左岸作戦では日本軍は446台のソ連軍戦車・装甲車を430台以上破壊炎上させている。96%以上の撃滅率である。つまり〝常識〟とは正反対に「ソ連軍は戦車決戦に敗れている」のだ。

藤田の絵に描かれた戦車に3人の日本兵が飛び乗って攻撃している場面は戦場で頻繁に見られた光景であることが以下の説明を読むとわかる。

「ソ連戦車は、大砲を使い、機関銃は殆ど使用せず、また、互いに衝突するほど運転する視界も悪かったため、容易に接近出来て火炎瓶で炎上させた。日本兵士は、戦車に上り、戦車砲や機関銃を打撃し、これで照準を狂わせ使用不能にしたが、日本兵士が苦労したのは間違いない」(小田洋太郎・田端元 同書 p37 太字は引用者)

小田大治の証言「陣地内にも入って来ました。兵隊はバッタのように飛びつきます。戦車の尻に乗り銃床で蓋も割れよと叩く兵隊もおります。砲身を円匙で叩く兵隊もあります」(円匙とはシャベルのこと 小田洋太郎・田端元 同書)

藤田の描写はじつに正確だったのである。

「高射砲では一千五百米でもソ連戦車を破壊した。また、火炎瓶を恐れてソ連戦車は六〇〇米以内に入ってこなくなった。ソ連の装甲車に至ってはフォード製で機関銃でブスブス貫通した」(小田洋太郎・田端元 同書 p36)

次に第2次を見てみる。

「六月十七日にソ連軍の飛行機は突如として満州国各地を爆撃し、地上軍は満州国の各地を攻撃してきた。第二次ノモンハン事件の始まりである。戦闘が始まったのは将軍廟という場所であり、ソ連が主張する国境線からでも二〇キロも満州国へ入ったところであったから、明らかにソ連軍が侵入してきてしかけた戦争であった」(福井雄三 同書 p116)

ここで明確にしなければいけないのは第1次も第2次もどちらも、挑発し仕掛けてきたのはソ連側だったということである。第1次は5月4日に外蒙古兵(ソ連側)がノモンハン地区を襲撃してきたのが始まりであり、第2次は上記の引用にある通り満州各地を空爆し、将軍廟の満州国軍(日本側)を攻撃したのが始まりである。つまりどちらもソ連側の武力による国境侵犯が始まりなのだ。

対する日本は『満ソ国境紛争処理要綱』で「軍は侵さず侵さしめざるを満州防衛の根本基調とす」と定めていた。つまり「こちらからは侵略しないし、相手に侵略されないようにする」ということだ。今風に言えば「専守防衛」である。

「第二次ノモンハン事件は、開戦から二ヵ月たった八月二十日までは、日本軍が完全にソ連軍を圧倒していた。具体的な数字で見てみよう。ノモンハン事件全体で被った双方の戦死傷者数は、日本軍の一万七四〇五に対し、ソ連軍が二万五五六五であることは、先に述べた。そのうち八月二十日までの戦死傷累計数字を見ると、日本軍の七〇〇〇に対し、ソ連軍は一万五〇〇〇前後である。一個師団わずか二万強の少数の日本軍が、二三万の大軍を相手にこれだけの戦果をあげているのである。これを大勝利といわずして何といおう」(福井雄三 同書 p117)

戦場の日本軍兵士はここの戦闘にも慣れて、明らかに敵に自軍を上回る損害を与えていたし、士気も高かった。だが、なぜか統帥部はこれ以上ソ連を刺激したくないという強い「恐ソ」感情を持っていた。前線に対して補給・増強をせず、自軍が爆撃されているにも関わらず、敵基地の爆撃を禁止する始末だった。

「八月二十日以降、ソ連軍がいかなる犠牲もいとわない、人海戦術とでもいってよい大攻勢をかけてきたために、日本側の戦死傷は急増した。ノモンハン事件全体における日本軍の犠牲は、大部分がこの時期の、わずか数日間の戦闘に集中しているといってよい。これは日本側がノモンハン事件に際して、終始不拡大方針を貫き、侵入してきた敵軍を追い払うことに主眼をおいて、現地に増援軍を派遣しなかったために生じた悲劇である。だが、八月二十日以降のソ連側の犠牲も甚大で、ソ連の大軍はノモンハンの国境地帯で、少数の日本軍にくい止められ、突破することができず、膠着状態となった」(福井雄三 同書 p117)

その後、日本軍も約10万の精強部隊をノモンハンに集結させたのだが、2万の日本軍に23万のソ連軍が苦戦していることを知ったスターリンは8月23日に独ソ不可侵条約を結んで世界を驚かせ、そのドイツの仲介で9月15日に急遽日本と停戦協定を結んだ。さらに、その2日後の9月17日にソ連はポーランドに侵攻してドイツとともにポーランドを分割した。

もし日本がノモンハンの戦闘を継続しソ連軍を叩きのめしていたら・・・ナチスドイツとスターリンの野望を打ち砕き、日本がポーランド国民を助けることになっていたかもしれないのである。

当時のソ連軍が日本軍をどう見ていたか?がわかるエピソードがある。あの質問に答えた「英雄ジューコフ」の本音だ。

「戦後、米国ミシガン大学のハケット教授や新聞記者や歴史学教授と会談したとき、どの戦いが一番苦しかったかの質問に、即座にハルハ河と答えて、ドイツやソ連国内の戦場を予想していた者を驚かせ、改めて一同は「日本軍の精強な事に驚いた」と、同席したハケット教授は鬼塚知應氏に語った」(小田洋太郎・田端元 同書 p43)

なおジューコフについてはこんな証言がある。

キリチェンコ氏の証言「ジューコフはスターリンよりも残酷。彼はハルハ河のスターリンでした」(秦郁彦『明と暗のノモンハン戦史』PHP研究所 2014年)

ソ連軍がいかに残酷だったか、一つだけその事実を紹介しておこう。

「本部のすぐ直前には、両脚を大きく開いた外蒙兵の屍体が二、三横たわっている。どれもこれも、大きな図体ばかり。焼けた軽装甲車の内には、運転手らしい者の黒焦げ屍体が見える。「どうして飛び出さなかったのだろうか」と、恐いもの見たさに覗いてみると、屍体の両足首に太い鉄鎖を巻きつけて車体に縛られている。なるほど、これなら逃げ出す余裕はない。外蒙兵が、ソ連戦車に鉄鎖で縛りつけられながら民族解放のかけ声の下に、こうして日本との戦争に駆り立てられているのである。この縮図を見たとき、横たわっている外蒙兵の屍体に言い知れぬ憐憫の情を抑え得なかった」(辻政信 同書 p117)

ジューコフはその残酷さゆえにソ連軍内では不人気だったが、スターリンに気にいる報告をすれば安全だったのだという。

追伸:なお、藤田嗣治の戦争画『ハルハ河の戦闘』について触れている文献にはノモンハンの戦争画は2枚あるという話がよく紹介されている。ここで紹介した「明るい」ノモンハンの絵とは別に「凄惨きわまりない」もう一枚のノモンハンの絵があったというのだ。だが、私はこの話は怪しいと思っている。これについては別の機会に詳しく書きたいと考えている。