「宮澤賢治」を批判する

わたしの祖父が、旧制盛岡中学時代に宮澤賢治と寮の同室だったということもあって、いろいろな逸話を聞いたり、死後はやくでた十文字書店版の全集が家に転がっていたりで、物心ついたときからなんとなく身近な存在ではありました。全集は紙が酸化してボロボロとなり、綴じた糸がほつれてページも抜けていたので、最終的にはゴミとして処分されました(いま考えると資料的にはもったいなかったですね)。こういう環境で育つとその後が難物です。ヘタをすると一生、賢治のお題目をとなえてすごすことになります。

国文学畑では異常といえるほど賢治論が出版されていて、そういった現象は「賢治産業」と揶揄されるくらいです。そういった宮澤賢治は地元ではなかば神格化されていて、賢治を客観的にみることがむずかしくなっています。よけいなことですが、学問としてただでさえ斜陽の国文学界において、研究対象が賢治とか漱石といった有名どころばかりに集中しすぎてしまうと、その分野の衰退をまねくだけだとは思いますが。

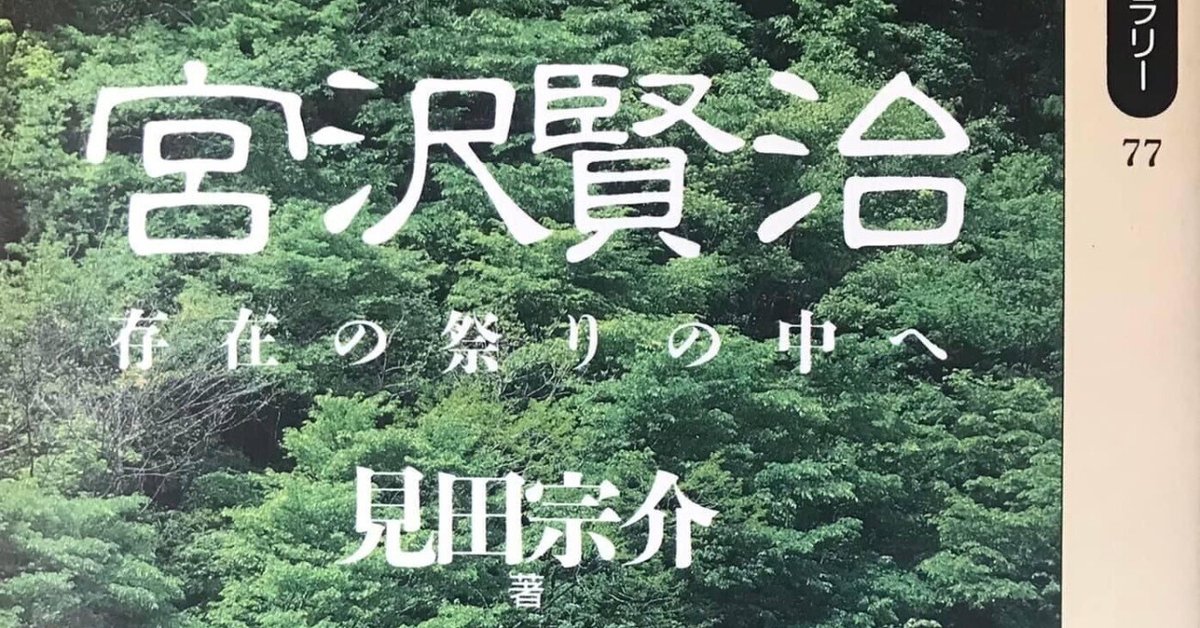

見田宗介「宮沢賢治 存在の祭りの中へ」は、社会学でよく使われる4象限図をもちいて、宮澤賢治の思想を説きあかしていきます。最初読んだときはずいぶん感心したものでしたが、実はこの方法を使えばたいがいの事象を説明できるので、とても便利なやりかたということが徐々にわかりました。ただし,ぐるっと一周するためにはたえず前の事象の一部を否定し続けていくことになりますので、論理展開そのものはなんというか一種の弁証法に近づく気がします。

見田宗介氏は、最初、賢治が現実形態のなかで存在否定をするところからはじめます。賢治の思想がおおきく羽ばたくためには、最初は地上の汚辱にまみれたところからスタートさせなければなりません。ところが意外なことに、この部分の叙述がばつぐんにおもしろい、いや最初に読んだときは、正直ショックではありました。宮沢家が貸金業をいとなむ商業資本家として、いかに周囲の農民から搾取収奪していたかとか、賢治が童貞でシスコンで性的少数者であったかとか、そんなことを実証的に説明していきます(「自我の羞恥」)。

もちろん見田宗介氏は本質的にはコンミューン主義者ですから、そういった負の現実を否定(「焼身幻想」)し、それを超越して(「存在の祭り」)、最終的にはふたたび地上に舞い降りてくる(「地上の実践」)とします。そして賢治は衆生を救うというストーリーを生み出したわけです。かの本は、後半の論述がおおくのひとに影響をあたえたわけですが、わたしはむしろ最初の賢治の実際の生の姿が印象的でした。

この本を読むと、その後の吉田司の「宮澤賢治殺人事件」がまったく抵抗なく腑に落ちるし、その後の賢治研究の進展によって生まれた米村みゆき「宮沢賢治を創った男たち」や山下清美「賢治文学「呪い」の構造」がよく理解できます。前者は、近親者や周囲のひとによる賢治没後の売り出しかたがくわしく実証されており、後者は賢治文学のうさんくささが説得力をもって説明されています。

このあたりはとてもおもしろいところですが、くわしく論じるのはいずれ機会があるときにして、結論からいうと、結局のところ賢治の童話というのはあいまいなゆえに秘教的となっていて、そこに各人が勝手に自分だけの思いを読みこんでしまう。あいまいなのはもともとほとんどが草稿、思いつきの走り書きにすぎないためで、賢治自身はきちんとそこまで考えていなかったのでしょう。

実際に賢治のすこし長めの童話は、ほとんどが設定や筋が途中で破綻しています。これが出版するために書かれるのならば、編集者という第三者がはいりるので,かならず一貫した確定稿までいくことになりますが、実際には行李のなかにためこまれたままであったわけです。いろいろな意味で、賢治の文学は知的なものの反対側に行きがちなのであり、賢治を賛美してきた文学者もおなじような傾向にあったといえそうです。

矛盾やよくわからないところを放置してきたところが、あとから神秘的、秘教的にみえるのです。童話そのものとしてみると、どうも一般に不出来ではないかと思います。信奉者には逆にそこがいい、ということになるのでしょうが。