むにみずべ 神奈川編01 横浜の何処かに浮かぶ船劇場

日本を代表する港町で育まれたこちら、知っていますか?

ペルリがこじ開けた日本を代表する港

どんなに歴史が嫌いでも、絶対に覚えているものの一つが、黒船来航です

そういえば小学校の友達は、あまりに大きな出来事なので2B鉛筆での板書では役不足と感じたらしく、デカデカと黒いクレヨンで、黒船来航!!とノートに書いていた覚えがあります。先見の明があります。

黒船によって結ばれた日米和親条約に続く日米修好通商条約にて開港された5港の一つが、横浜です。以降横浜は江戸、東京の外港として急速に発展していきます。

さてそんな歴史ある港を代表するのが、艀(はしけ)です。

艀とマッチョの独擅場

かつての港湾というのは、バラバラと大きな船に積んだ荷物を、港近くで艀に移し、各倉庫などに運ぶのが一般的でした。

それが根底から覆されたのが、コンテナによる物流革命です。運んできた箱をそのまま鉄道やトラックに乗せて最終目的地まで行ってしまう脅威の発明で、それまでの港湾機能を全て旧時代の代物にしてしまうインパクトがありました。

港の陸地側では、インナーハーバー(旧港)の荒廃が世界的に進みます。もとよりたくさんのマッチョが人力で荷物を運んでいたため、港は体力勝負ですぐにお金が手に入る仕事として、チンピラも多く集まった場所。コンテナで仕事が消え失せると、急速に治安が悪化していきます。当時世界中で問題が噴出し、徐々にウォーターフロントの再開発が進められていきました。

インナーハーバーのウォーターフロント再開発の一例

一方で海側ではそれまで大量に使われていた艀が役割を失い放置されるようになります。

艀は岸壁に着岸できない大型船と岸をつないだ動力のない船のことです。もちろん横浜でも無数の艀が活躍していました。そして艀に乗る水上生活者も多くいたことで、水上生活者用の小学校まで整備されるほど一般的な存在でした。

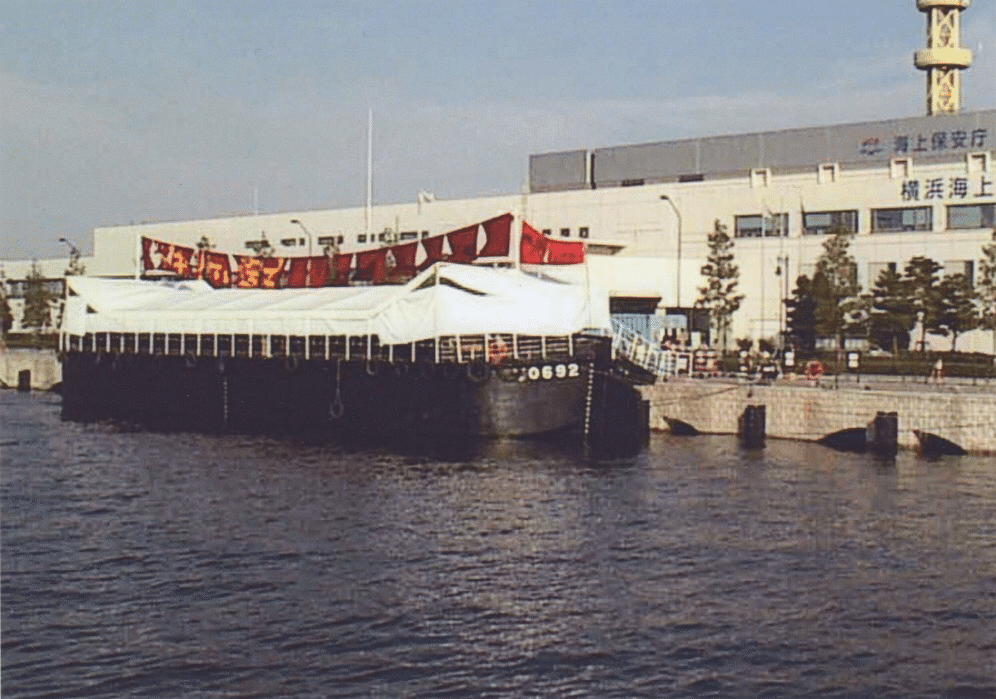

コンテナ革命で余った艀は、アーティストの目に留まりました。使われなくなった艀を買い取り、ブティックやアトリエとして使い始める人が出てきたのです。そんな中で生まれたのが横浜ボートシアターの船劇場です。

横浜ボートシアター

横浜ボートシアターHPより

木造艀で1980年代に始まった横浜ボートシアター。その存在がより広く知られるようになったのは、2001年の横浜トリエンナーレで岸壁に仮係留して行われた講演によるところがあります。

2001年のトリエンナーレは、廃墟だった赤レンガ倉庫を会場として開放したりと、横浜の水辺がより面白くなる重要なきっかけの一つだったと言えるでしょう

しかし、艀は劣化が進み、その後浸水被害が出たり、演劇を行う劇場としての係留ができる場所がなかなか見つからないことなどもあり、現在ではあくまで練習場としての利用に限られ、観客を入れた講演は船内で行うことができません。係留場所も公にできず、今も横浜の海のどこかにひっそりと浮かんでいるのです。

船劇場の面白さと問題

本当に艀の中を改造し、劇場空間を作っています。

面白いのは、通常舞台の両袖から演者が出入りしますが、縦長くかつ深い艀の船内を活かし、舞台下に船尾と船首を繋ぐ通路を確保することで舞台裏に引いた演者さんが、客席の後ろから突如現れたりといった動きのある演出を行えることです。

どう考えてもこの船劇場が横浜にあることは、大変貴重な価値があり、横浜市としても早く許可を取り付けて講演のできる場所としての整備を促した方が良いと思います。

無論、バリアフリー、換気、トイレ、断熱などの問題はあります。狭い船内でこれらの解決は難しい課題ですが、不可能なはずはありません。(スーパーマリントイレなど)

また、これをきっかけに劇場、音楽ホール、ホテル、レストランなど様々な艀が生まれれば、サービス艀が共有で係留でき、排水や電気などのインフラに接続できるようなスポットを作ることもできるかもしれません。

(山下埠頭は狙い目か)

船が多く動き回る横浜

さらにはスイタクなどの水上タクシーなども連携し、水側からのアクセスもできれば、世界に発信できる最強コンテンツ、日本を代表するむにみずべになること間違いありません。そうすると客単価も上げられるかも…。

さて中々行政やコストなどの折り合いをつけるのに苦戦している中で、横浜市は別の角度から演劇と水辺を繋げてきました。それがクルージング・イマーシブ・シアターです。

まちの演劇を動く船で巡り見るクルージング・イマーシブ・シアター

江戸時代の横浜の埋め立て事業で、人柱となったお三をめぐるストーリー。観客は船の上でクルージングをしながら、同じく船上にいる俳優に加え、通り過ぎる橋や岸で繰り広げられるパフォーマンスを合わせて作られた一つの劇を鑑賞する、まさに街を使いこなしたむにみずべ。(大変不覚にも、当日はいそいそと別のむにみずべ探訪に行っており、参加できませんでした涙)

単なるクルージングだったら、むにみずべに入れられないかなと思っている今日この頃。こんな素敵なクルーズがあるなら、早く言ってください。もし次回あれば飛んで行きたいと思います。

以上、横浜の海のどこかできらりと光る、船劇場でした。船劇場での鑑賞ができる日を心待ちにしています。

横浜ボートシアター