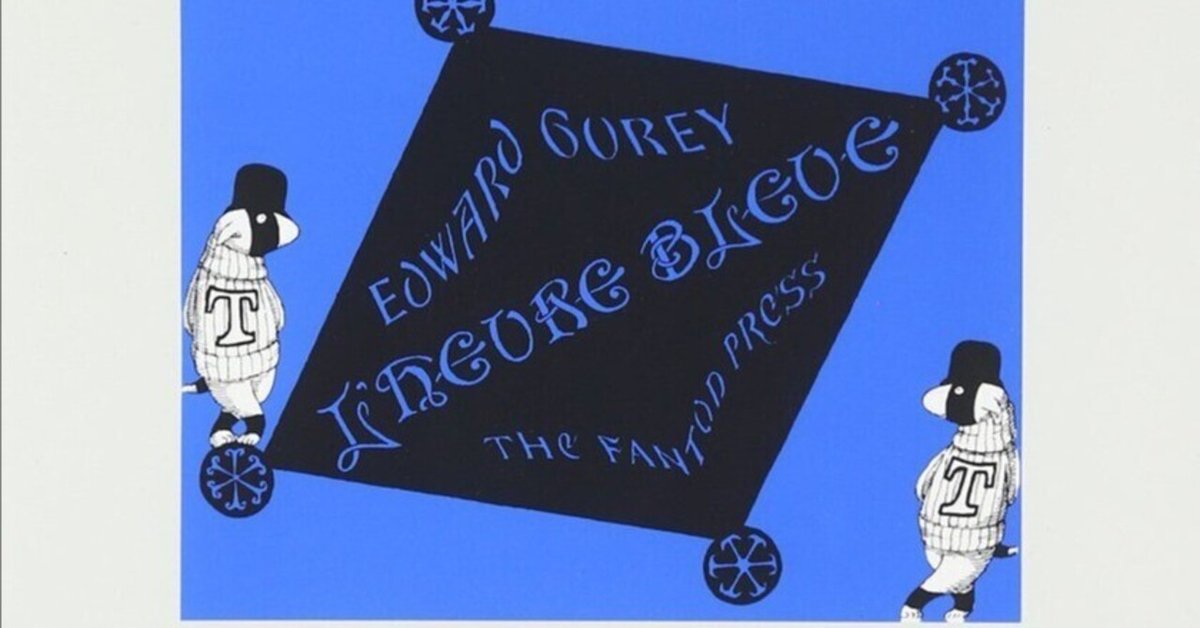

全てを読み手に委ねられる『蒼い時』を語る

サブカルファンから根強い支持を受ける、エドワード・ゴーリーという絵本作家をご存知ですか。

例に漏れず自分も大ファンで、その中でも特に好きなのが『蒼い時』という作品。

この作品は、2匹の犬が(旅をしながら?)会話をするだけの物語。

その問答はどこか哲学的で掴みどころがなく、一見して訳のわからないやり取りが続きます。

自分はこれを詩集と捉えて楽しんでおり、何度も何度も読み返しています。

ちなみに「蒼い時」とは、日本で言う黄昏時のこと。

感傷や物思いに耽りやすい時間帯でもありますね。

【魅力1】無意味を匂わせる不思議な掛け合い

ゴーリーの特徴といえば、幼子が平気で殺される残忍さやその理不尽さ。

『ギャシュリークラムのちびっ子たち』しかり『不幸な子供』しかり、特に悪いことをしたわけでもない登場人物(主に子供)が理不尽な目に遭うストーリーが印象的です。

それでなくとも『うろんな客』のようにどこか不穏で、強烈かつ黒い風刺を孕むような作品が目立ちます。

しかし、この『蒼い時』は、ゴーリーの作品においてはかなり平穏。

2匹の犬が哲学的な問答を繰り返すだけの内容になっています。

では、私がどうしてこの作品に強く惹かれるのか。

それは「どこまで行っても意味があるのか分からない不思議さ」故です。

我々はいわゆる「深いメッセージ性」を醸し出す系の作品において、「きっとこういうメッセージがあるんだろう」と考察し、その深さに感嘆しています。

しかし『蒼い時』は、全ての発言に意味がないかもしれない可能性を残していると、私は感じるのです。

昔、とある美術館のエドワード・ゴーリー展を観に行った際に得た知識によれば、ゴーリーはある種「意味を持たないもの」を求めていたとのこと。

確かにいわゆる教訓譚とは対極の存在で、筋の通ったストーリーや教訓めいた要素は薄い。因果応報や勧善懲悪を無視した理不尽なものが目立ちます。

しかしゴーリーの他作品は、教訓こそ薄いがメッセージ性はかなり強い。およそ「意味を持たないもの」を描いているとは思えません。

しかし、この『蒼い時』にはその可能性を感じる。

意味ありげな問答が繰り返される中で「もしかしたら適当を言っているだけかもしれない」という付かず離れず感がある。

ここが『蒼い時』の素晴らしいところ。

「どれだけ深く考察しても答えなんかないよ」という可能性を提示されつつも、文章にじっくり向き合うことを求められる。

文学として懐の深さを感じるとともに、読み手の文章へ対する真摯さや根気を試されていると感じました。

【魅力2】それでも味わい深い問答の数々

この絵本には問答がおよそ14回行われます。

その中で私が特に好きなものをいくつか紹介します。

「それって沈没より酷い運命じゃないかな」

「でもそれ以外のなんてないぜ」

おそらく前者の言葉は、何かの事故や事件の顛末を知った上で発せられたもの。

「沈没」と言っているので、船上で起きた事故でしょうか。

「沈没より酷い運命」という言葉から、「沈没こそ免れたがそれよりも凄惨な目に遭って死んでいった」という映像が浮かびます。

この言葉の要素として含まれるのは「救いのない現実」と「たられば」。

「沈没していた方がまだマシだった」「本当に残酷な結末だ」ということです。

それに対して「でもそれ以外のなんてないぜ」という返し。これはつまり「理不尽でも救いがなくてもそれが現実だよ」というニュアンスでしょう。

確率の高い現象や筋道の通った可能性と比較して嘆いても、現実として起きたことが全てなんだ。

天変地異のような確率を引いたとしても、どれだけ理不尽で不運だったとしても、「起きたことが全て」という考え方。ちょっと突き放すような言い方を含めて、私は大好き。

「人生のすべてがメタファーとして解釈できるわけじゃないぜ」

「それはいろんなものが途中で脱落するからさ」

「メタファー」は「隠喩」のこと。

ある物を別の物に喩える表現方法ですね。

私達は、物事を分かりやすくするためにあらゆる比喩を使います。

比喩とはつまり、対象物にラベルを貼るような行為。「これはあれに似ている」「あれと同じジャンル・分類だ」と理解するための手助けになるんですね。

そして人間は「言葉が無ければ対象物を認識できない」と言われるほど、言葉によって意識や認識を形作っています。りんごに「りんご」という名前が付いていなければ、私達はりんごを認識できないという考え方です。

※「認識」と「視認」は異なる概念

それだけ「言語化」「ラベリング」という行為は便利なのです。

とりわけ新しい概念、難しい概念を認識する時に「〇〇のようだ」という隠喩は非常に有用。

しかし忘れてはいけないのは、この世にある全てのものは「唯一無二」であること。どれだけ他の物と似ていても、その2つは全く別の存在です。

つまり「隠喩」は、使い方を誤ると「認識の歪み」に繋がるのです。

だからこそ「人生の全てがメタファーとして解釈できるわけじゃない」という考え方はとても大切。

「いろんなものが脱落する」というのは、その2つを比べた際に、実はあらゆる前提が異なっているということでしょう。

いかがでしょうか。

今挙げた2つを見て「思ったより普通のやり取りじゃん」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

この2つは比較的理解のしやすいもので、基本的には難解なやり取りが多く収録されています。

では、難解なものを最後にひとつ。

「『Food』とは?」

「ニューハンプシャーにある小さな町」

それでは。