フランケ・グリクシュ・レポート(再定住行動報告)における、フォントフェイスや活字についての小論

フランケ・グリクシュ・レポートとは以下のことです。

私がホロコースト否定論に興味を持ち始めた当初、とあるサイトで教えてもらった反修正主義者のブログサイトであるHolocaust Controversiesブログサイトのトップページを見て、デカデカとその右側に掲げてある文書写真のサムネイルは当然すぐに気になりました。それが上で翻訳してある記事です。

本当に最初の頃は「そんなに否定するんだったら決定的証拠を突きつけてやる!」との意気込みで、グリクシュレポートこそが決定的証拠だと思い込んだのですが、それからそんなに経たずに、否定派はどんな証拠でも否定しにかかる人たちの集まりのことだとわかってきて、グリクシュ・レポートでは否定派を黙らせることはできないと自覚するようになりました。

さて、それはそれとして、グリクシュレポートに関するその記事の中で重要な箇所は、タイプライターフォントの形状に関する項目です。そこでは以下のような、グリクシュレポートを含めた五つの文書に用いられたタイプライターで印字されたフォントを比較する画像が載っています。

記事では、コンパクトに説明されていて、説明として過不足はないのですが、その反面でやや理解しにくくなっているようです。「きちんと読まない」のがネットの修正主義者の特徴ですので、もう少し丁寧に私の方で文書化しておきたいと思いました。

上の写真に用いられている各文書は以下の通りです。

フランケ・グリクシュの「再定住行動」レポートとされる原本のカーボンコピーのうちの一つ(作成年月日は不明だが、1943年5月4日にグリクシュはアウシュビッツを訪問しており、ベルリンに戻ってすぐにタイプされたものと考えられる。ドイツ連邦公文書館(BArch)に保管されているもの)

BDC(ベルリン文書センター)に保管されていたフォン・ヘルフのSS士官ファイルに含まれていた、1943年4月22日のクリューガー宛ての手紙のタイプされたコピーのうちの一枚目。

BDCに保管されていたフォン・ヘルフのSS士官ファイルに含まれていた、1943年4月22日のクリューガー宛ての手紙のタイプされたコピーのうちの二枚目。

BDCに保管されていたフランケ・グリクシュのSS士官ファイルにあった、別のタイプライターを用いて作成されたとされる、上司であるフォン・ヘヘルフ宛の手紙(1943年6月21日)

BDCに保管されていたフランケ・グリクシュのSS士官ファイルにあった、別のタイプライターを用いて作成されたとされる手紙(1941年4月16日)

これらのタイプフォントの種類は、記事によると「the font AR 1 from the company Ransmayer & Rodrian with a layout in use since 1930」つまり、「Ransmayer & Rodrian」社の「AR 1」というフォントなのだそうです。これ自体のタイプフェイス、すなわち書体それ自体の資料そのものがないのかとネットで探したのですが、Holocaust Controversiesが述べている「1930年」ではなく、1920年のもののようで「1920 Ransmayer-Rodrian Typeface Font Catalog」というのがありました。これの4ページ目にあるもののようです。

すべての文字が揃ってはいないのですけれども、ほとんどそっくり同じ形状をしているのでこれだと思われます。おそらく、「1930年」は1920年の誤りではないかと思われます。

で、これの元々のタイプライターにある「活字」はどんなものかというと、こんな感じだそうです。

つまり、Holocaust Controversiesの記事にあった「欠けた文字」とは、この「活字」部分の金属の一部が破損や摩耗、あるいは元々の初期不良などによって「欠けて」いることを意味します。これにより、印字された用紙には、赤枠で示されている箇所のような明確な相違が現れることになります。この相違が、四文字の書体例で他の二つの文書と一致していることが、グリクシュ文書はそれと同一個体のタイプライターが用いられたとされる証拠だと主張されているのです。

閑話休題。

で、私と議論していたこの人のツイートです。

ますますはぁ?って感じです

— 𝐭𝐨𝐬𝐢𝐤𝐮𝐧𝐢🌸🎌 (@tosikuni_japan1) March 2, 2023

①と②・③が同一個体なら、なぜ②のCや③のIは他と形が全く違うんですかね?

これが同一のタイプライターとか明らかにこじつけですわ https://t.co/J2jBdAc9Eg pic.twitter.com/t8tRcCMyV9

あのね……、②の「c」は単に印字が多少滲んでるだけや。③の「i」は逆にはっきり印字できているだけや。

この人は全然わかっておられません。そもそも、②と③は一回のタイピングで別々のカーボンコピーに分かれただけのものであり、文書としては同一の「1943年4月22日のクリューガー宛ての手紙」です。だから、この人の言うように、②、あるいは③だけが違うだなんて「ない」のです。そもそも、フェイスタイプ、すなわち書体はすべて同じ「Ransmayer & Rodrian」社の「AR 1」なのです。ですから、「欠けた文字」を別とすれば、全部同じ書体なのです。

同じ書体なのですから、形状は同じでなければなりません。例えば、私が探し出してきた書体を用いた文書(これはそもそものランズマイヤー&ロドリアン社の書体カタログです)から、「i」を以下で見てみましょう。

横線になっている箇所の左側上と下の長さは中心に対して同じ長さになっています。ところが、当該記事の比較では、

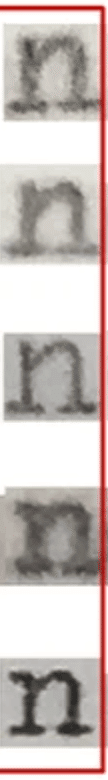

明らかに、上三つの「i」は下の二つに比べると、上の横線の方がやや短くなっているのがはっきりわかります。このような違いは、同じ書体である限り、あり得ません。活字が一部欠損しているとしか考えられないのです。他の文字だともっとわかりやすいので、例えば「n」を見てみましょう。

明確に、左上の跳ねている部分が、上の三つにはなく、下の二つにはあります。そして書体カタログでも跳ねている部分はちゃんとあるのです。

ここまで説明してもまだわからないのなら、私には手の施しようはありません。

余談1:1階なのに2階?〜とにかく否定派はヤバいと何でも捏造にする。

ところである修正主義者によると、このグリクシュレポートは最初に英語版が作られて、その後ドイツ語版が作られたのであろうとのことです。もちろん、戦後の話ですよ。そんなことは「本物の」原本となる英語版を見つけてから言え!と思うのですけれども、色々と「捏造」ストーリでも作っておかないと納得できないお気持ちはよくわかります。ともかくどこにそんな推理をした修正主義者がいたのかと言うと、上の@tosikuni_japan1さんが教えてくれました。

Re: another fake document: Franke-Gricksch 'Resettlement Action Report'

Postby König Albelt » 2 years 5 months ago (Thu Oct 01, 2020 12:49 am)

Nice to meet you. This is my first post.

I'm Japanese. I apologize for the automatic translation of this text, which is very unnatural.

My guess is that the 'Resettlement Action Report' is a translation of the American English manuscript into German.

The text states that the location of the incinerator is ' the 2nd floor'.

It is very puzzling to common sense to think that very heavy incinerators would be on the 2nd floor.

I suspect this is the result of the translation into German of the words in the manuscript that were 'first floor' in American English.

I'm sorry if this argument is already well known.

By the way, I have created a series of videos explaining the Holocaust controversy and distribute them on YouTube.

The English version of this is not found in search, so it has hardly gained any views.

https://www.youtube.com/watch?v=ihFk8gM ... wlVN_RYz6N

Fortunately, the Japanese version has reached 70,000 views. We have been able to share information about this issue with many Japanese people.

https://www.youtube.com/watch?v=plC5xiz ... ZQvUGNTHLP ...

より

下のリンクを踏んでいただくと誰かわかると思うのでそれはいいとして、主要な部分を翻訳します。

私の推測では、『再定住行動報告書』は、アメリカの英語原稿をドイツ語に翻訳したものだと思います。

本文では、焼却炉の位置は「2階」となっています。

非常に重い焼却炉が2階にあるというのは、常識的に考えて非常に不可解なことです。

これは、アメリカ英語では「first floor」だった原稿の単語をドイツ語に翻訳した結果ではないかと思います。

この議論がすでによく知られているものであれば申し訳ありません。

「2階」?―となった私は、ドイツ語原文を確認してみました。

Danach werden die Leichen in Fahrstühle verladen und kommen in den 1. Stock.

この箇所を機械翻訳(Google翻訳)にかけたままだと翻訳は以下のようになります。

その後、死体はエレベーターに積み込まれ、1階に到着。

ところが、ドイツ語(というより欧州の多くの国)の階数表現は違うのです。

さて,今日はドイツ語の「階」の話をしようと思います。みなさんは次のような話を聞いたことがありますか。

「アメリカ英語の the second floor はイギリス英語の the first floor で,アメリカ英語の the first floor はイギリス英語の the ground floor」

<中略>

さてさて。ここからが本題です。先程言いましたように,他のヨーロッパの多くの言語ではイギリス英語と同じシステムで階を数えます。ドイツ語も例外ではありません。

1階は das Erdgeschoss, 2階は der erste Stock, 3階は der zweite Stock といいます。das, derは定冠詞,erst は first,zweit は second を表します。<後略>

つまり、機械翻訳では「den 1. Stock」は「1階」と訳されてしまうところ、それはドイツ語流の言い方に過ぎず、日本語では「2階」を意味する、というわけです。私は外国語に疎いのでそんなの全然知りませんでしたが、あるところで尋ねたところ、そうなんだそうです。

つまり、「彼」曰く、「アメリカの英語原稿」をドイツ語に翻訳するときに、その翻訳者はこうした欧州流の階数の表し方までは知らなかったのであろう、ということです。だから正確には「Erdgeschoss」と書かねばならないところを普通に「1(erste)」と書いてしまったのだ、と。

なるほど、素晴らしい推理!

…いや待て。翻訳は確かにそうかもしれないが、グリクシュが実際に火葬炉のあるフロアを「2階」と勘違いした可能性はないのでしょうか? 彼はアウシュヴィッツからベルリンへ戻ってタイプしたに違いありませんから、記憶をもとに報告を書いたのであって、だから色々と間違えてしまっているのです。例えば大きな間違いとして、ガス室の入り口と反対側にドアがあるという記述があります。実際には、出入り口は一つしかありません。そのような間違いをするのですから、単純に地下の脱衣室やガス室のある階を、一階と捉えてしまって、リフトで二階へ遺体を上げる構造だった、と間違えた記述をした可能性もあります。少なくとも、その可能性はゼロではありません。再定住報告の翻訳記事にも書きましたが、グリクシュはたった一度しかアウシュヴィッツを訪れておらず、火葬場の現場にはおそらく短時間しかいなかったでしょう。

しかし、そもそもの話、私たちにはなぜグリクシュの文書にたくさんの誤りがあるのかについて、その真の理由を知ることはできません。以上の推理にしたところで、他にも「グリクシュは実際にはタイプしておらず、秘書かタイピストに口述筆記してもらっただけであり、そのときにタイプミスが生じた」だなんて推理も出来ます。正式なヘッダーもない、旅行報告の一部として単なる視察報告を書いたに過ぎないものなので、正確性が求められたわけではなかった文書であったことは、たとえ推測であると言ってもそれなりに妥当でしょう。だからグリクシュは出来上がった文書を大して確認もせず、ミスの指摘もしなかった、のかもしれません。

それに、根本的な問題を言えば、どんなに書かれた内容に正確で間違いのない文書史料があったとしても、それが捏造である可能性はゼロではありません。このことはその逆も真であり、単に間違いがあるからだけでは捏造だとは決めつけられないことを意味します。

しかし、タイプライターの書体の活字が欠けたように印字されている、それが同時期の別の文書と一致しているという上の分析の結果、それが間違いなく1943年当時に作成されたものであることは、非常にその蓋然性は高いものであるとは言えます。一方で、そのように活字書体まで物理的に一致させるような捏造は、まさに蓋然性としてあり得ないとしか言いようがありません。同じ「Ransmayer & Rodrian」社の「AR 1」であるか、あるいは親衛隊WVHAの人事部が使っていたタイプライターでありさえすればいいのであって、そこまで一致させる必要はないからです。当時人事部のタイプライターが何台あったかなんて知る術はないでしょう。

ともかく、いつものことですが、「彼」のような修正主義者は捏造を裏付ける真の証拠を提出したことはこれまで一度もありません。「私は疑っているだけだ」と主張する修正主義者も多くいますが、結局のところ、それだけの話です。「たった一つでいいから証拠を!」と抜かすのならば、お前らが出せ!ってだけなのです。以上。

余談2:なぜ活字の左上だけが欠けているの?

書体の欠けた部分をよく見ると、四つの書体とも同じように左上が欠けていることがわかります

以下はあくまでも推理です。先ずは、タイプライターの印字動作がどのように行われるのかを見てみましょう。

このように円周上に配置された活字が、タイプライターのアルファベットキーをタイプすると、円周の中心に向かうようにして同じ位置に打ち込まれ、その位置にあるインクリボンを活字の凸形に押し当てて、その向こう側にある用紙に凸型部分だけインクが写し取られる、という動作であることがわかります。

ということは、i、m、n、uの四つの活字が連続して打ち込まれたあるタイミングの時に、たまたま活字が打ち込まれる位置に小さくて硬い物体が引っかかっていて、そこに活字の金属が当たってしまったため、四つの活字が同じ位置で欠落・破損してしまったのではないか? のような推測が成り立ちます。

このような四つの活字が連続して成立する組み合わせは、仮に四つの活字を一個ずつ選んで四つ並べるケースを考えると、

$${_np_r=_4p_4=24}$$

つまり、24個の順列があると言う計算になります。しかし、同じ文字が連続して並ぶ単語(英単語なら例えば"dummy"など)や複数回使われる単語もありますし、あるいは、1単語ではなく、スペースで2単語に分かれて連続する場合も考えられますし、そのような様々なケースを考慮すると、どのような単語・文章をタイピングしたのかを予想することは困難です。あるいは「d」や「e」のように左上空間が空くことになる活字も存在するのでその場合は欠ける部分自体が存在しないので、これらの活字が間に挟まれた単語である可能性もあります。このようにどのような文章が打ち込まれたのかを考察したのは、もしかして頻繁に使われる単語があったのではないか?と思われたからですが、そこまでの結論を出すのは断念せざるを得ませんでした。もしかするとHolocaust Controversiesブログサイトが用いたような文書史料をもっと丹念に精査すると、何か見えてくるものがあるのかもしれません。例えば、同タイプライターが使われたと推定されるある文書の中で、最初は欠けていなかったのに、途中から欠けてしまっているものが見つけられたら、より確かなことが言える可能性もあります。

なぜ同じように活字の左上だけが欠けたようになっているのかについて、何か思いつくことがあったのなら是非コメント欄で教えてください。

余談3:Holocaust Controversiesの元記事で、フォントタイプの鑑定を行ったとされるベルンハルト・ハース氏のページがネット上でヒットしたので以下に示します。

サービス

真正性・独創性の審査

シュトゥットガルト商工会議所(IHK)から正式に任命され、宣誓した専門家として、私はさまざまな文書を調査し、それが本物か偽造かを証明します。そのために、私は年代判定、システム分類、活字の識別を行います。

対象となる文書には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

証明書、書類、契約書、ヘイトメール、匿名の文章など。

私のクライアントは

裁判所、公的機関、公証人役場、法律事務所、民間企業、保険会社、探偵事務所、個人。

だそうです。