【書籍紹介】マーケティング「つながる」思考術 池田紀行著

マーケティング業界随一の論客であり実践家の池田紀行さん。トライバルメディアハウスというマーケティング会社の代表をされています。

今回は書籍「マーケティングつながる思考術」を紹介させて頂きます。

トライバルメディアハウス社は、2007年設立。その後に到来したSNSの時流に乗りSNSマーケティング支援会社として成長。現在は、「ソーシャル時代における『売上のメカニズム』を解明するマーケティング支援会社」と謳っています。

実は、日本におけるNFT業界の教祖として有名なあのお方も以前、在籍されていた由緒ある会社なのです。

「売上のメカニズム」を解明し、集大成として書籍にまとめたのが「売上の地図」。こちらは、現役マーケターのバイブルとして必ず手元に置いておきたい、超絶お薦めの1冊。

SNSマーケティングが注目を浴び始めた当時、池田さんの常套句が「SNSは魔法の杖ではない」。時を経て、今は「あらゆるマーケティング課題を一発で治す万能薬はない」に進化しています。

本書籍「つながる思考術」は、「施策=点」と「売上までのルート=線」と「マーケティング戦略=面」を繋げることで有効なマーケティングが実践可能であることを説いた一冊。

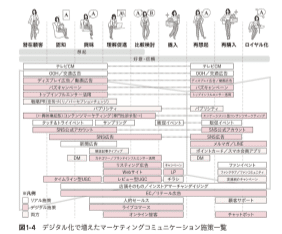

デジタル化により、次々と新しい手法やバズワードが生み出され、多くのマーケターは目の前のタスクをこなすことに必死で、全体像を見失っている。いや、そもそも全体像が存在することすら理解していないのではないかという危機感が背後にある様です。

今のマーケターは、これだけ多くの事をことを理解して、使いこなせなければならない大変な時代。※詳細は本書をご覧頂きたいので敢えて画像を粗くしています。

すべてに効く万能薬がない以上、課題を特定「診断」し、課題を解決する打ち手を実施「処方」する。この繰り返しで、各パーツを修復・改善することで全体のパフォーマンス(売上)に繋がる。

ところが、現場では、「頭が痛いのに胃腸薬を処方する」様な診断ミスが多発している。その実態が具体的に示され、対応する解決策が提示されています。

マーケティングの現場で大量に発生している医療ミスは、正しい診断と処方のプロセスを経ず、流行に乗って手っ取り早く成果を獲得しようとする医者と患者の双方に問題があるのです。

■頻発する医療ミス10選

①CPA(顧客獲得単価)を下げるために流行りの薬を飲んだが、むしろ猛烈に上がってしまった。

②動画マーケティングに取り組んだが、CPAが高くてがっかりした。

③コンテンツマーケティングに取り組んだが、CPAが高くてガッカリした。

⓸バズらない or バズったけど売上はピクリともしない。

⑤SNS公式アカウントからのコンバージョンがほとんどない。

⑥インフルエンサーに投稿してもらったのに全然拡散しない。

⑦戦略PRに取り組んだのに、売上がぜんぜんあがらない。

⑧デジタルマーケティングを頑張っているのにCPAが上昇している。

⑨ファンマーケティングに取り組んでいるがLTVがあがらない。

⑩ファンコミュニティが盛り上がらず閉鎖に追い込まれた。

この中で、近年注目が高まっており、かつ、私自身も関心が高いファンマーケティング/ファンコミュニティーに関する内容を抜粋してご紹介します。どれも「心当たりのある」ものばかりです(笑)。

メーカーの「ファンとつながりたい」「ファンを増やしたい」という期待と、顧客側の「確かに好きだしこれからも買い続けるけど、特段、特定の企業と一緒に何かをやりたいわけではない」「おいしいからいつも買っているけど、それ以上でもそれ以下でもない」という気持ちの間にはかなりの温度差があり、企業側、特に関与度が低い商品カテゴリーに属する企業は、顧客が自社に対して感じているリアルな距離感や温度感を冷静に判断することから始めなければなりません。

ファンマーケティングは因果応報です。自社や自社商品を愛してくれている人に、愛を返してあげる。役に立ったり、便利にしてあげる。プライスレスな体験や物語によって幸せを増やしてあげる。そうしてファンのロイヤルティが高まった結果としてLTVは上がるのであり、推奨による新規顧客獲得につながるのです。結果を欲しがるあまり「もっと買ってくれ」「友だちを紹介してくれ」とがっついてしまうのは、ファンマーケティングでもなんでもありません。

「じっくり取り組む」「結果を急がない。焦らない」「まずはファンになってもらうことを優先する」と言っていた企業も、期末が近づき、来期予算を獲得する段になると「来期予算を申請するため今期の成果を上長に説明する必要があります」と突然言い出したりします。

だからこそ、ヤッホーブルーイング(よなよなエール)の様に、トップがファンマーケティングの重要性を理解し、実践している会社は大きな成果に繋げることができ、他社との差別化が可能となります。

「ファンへの愛は(売上として)必ず返ってきます。これは絶対です。しかし、成果を感じるまで3年は我慢する必要があります。そのため、多くの企業は耐えられません。だからそれに耐えられる我々が勝てるのです」と。

■原理原則(特に重要な3点)

売上にはトライアル売上とリピート売上の2つしかない。

最寄品と買回品・専門品は買われ方が全く違う。

顧客には「いますぐ客」と「そのうち客」がいる。

トライアル(最初の)購入なのか、リピート購入なのか。最寄品なのか、買回品・専門品なのか。今すぐ客(既に購入モードになっている)なのか、そのうち客(今は購入モードになっていない)のか。これらは「正しい処方」を見極める重要な分岐点となります。

トライアル購入であれば知ってもらうこと、興味を持ってもらうこと、選んでもらうことが重要で、それらに対応した施策が必要となります。逆に、リピート購入であれば、想い出してもらうこと、売り場(リアル店舗であれ、オンラインショップであれ)に並んでいることが重要。また、そもそも初回購入時に品質に満足頂いていることが大前提となります。

例えばおいしそうなコンビニスイーツ(最寄品)をインフルエンサーがインスタで紹介しているのを見て、衝動買いするということは起こり得ます。

一方、車(専門品)の場合、インフルエンサーからの紹介は、興味を持つきっかけにはなるかも知れませんが、リサーチ(比較検討)なしに購入するということはあり得ません。

最寄品は、顧客の生活習慣に組み込まれること(習慣購入としてほぼ無意識に指名買いされる状態になること)が重要。

リスティング広告は、実際に購入する商品を探している「今すぐ客」には効果がありますが、現在購入意向のない「そのうち客」には響きません。

一方で、すべての広告原資をリスティング広告等、「いますぐ客」に集中してしまうと、短期的なROI(費用対効果)は良くなりますが、顕在需要を刈り取ってしまった後の売上が期待できなくなってしまいます。

リスティング広告は「ニーズが顕在化した見込み顧客が」「検索をしてくれたら」「広告を出せる」が、「検索してもらえなければ広告を出すことはできない」という当たり前の事実です。

自社に用がない「そのうち客」と長い期間、うっすらとゆるやかにつながり続け、自社商品が顧客の想起集合に入り続ける活動が大事なのです。

行き過ぎたデジタルマーケティング至上主義が「成果をデータで示せない(示しづらい)=効いていない無駄施策」との安易で誤った解釈を形成し、その結果、マーケティング予算の大半が「いますぐ客」の効率的収穫に配分される流れを加速させ、いつしか誰も「そのうち客」の育成に取り組まなくなってしまいました。

■ポカリスエットの成功事例

大塚製薬の継続的なマーケティングコミュニケーションによって、スポーツ時だけでなく、「お風呂でも発汗している」「寝ている間も発汗している」「発熱時にも発汗している」「飲酒時は水分不足となり、脱水状態が進む」など、商品発売時から科学的根拠に基づき訴求していた生活課題の消費者理解を進め、「スポーツ後だけでなく、お風呂後も就寝前後も発熱時も飲酒後も体の水分が足りていない」→「ポカリスエットを飲んだ方がいい」というパーセプションを浸透させることに成功しました。

同社はこれらの活動に加え、音楽×ダンス×高校生を主軸としたテレビCMやデジタルマーケティングコミュニケーションに力を入れることで、若年層における「青春」というブランド連想を計画的に構築しました。

■フレームワーク頼りのマーケティングは上手くいかない

マーケティングを難しくしてしまっている主たる要因は、「人の気持ちを考える」という最も重要なことから離れ、有名なフレームワークを使って人間味のない戦略(めいたもの)をつくりあげてしまうことにあります。

本書は、体系的・網羅的な整理がなされており、ある程度経験があり、具体的な悩みを抱えている現役マーケターには、もの凄く参考になる内容と思います。

一方、これからマーケティングを勉強しようという初心者には、情報過多で、抽象的な内容も多いため、かなりハードルが高いのではと感じました。

<関連書籍紹介>

池田紀行さんが書かれたキャリア本。昭和世代の私からすると共感しかない一冊。一方、今の時代には合わないという指摘も受けそうですが、逆に言うと、令和の時代でこれを実践すれば、ライバル達に圧倒的な差をつけられること間違いなしです。

池田さんが本書発売に際し書かれたnote。まえがき全文公開されています。

<関連動画紹介>

いいなと思ったら応援しよう!