東京名物百人一首(22) 稲荷寿司・千住大橋鈴木屋/白首/蕎麦・永坂更科/入谷・朝顔

藤原清輔朝臣

味えば 未だ此頃や 稲荷寿し

うれるみせなら 今も大はし

【元歌】

長らへば またこのごろや しのばれむ

憂しと見し世ぞ 今は恋しき

※ 「此頃」は、このごろ。

※ 「大はし」は、千住大橋のこと。

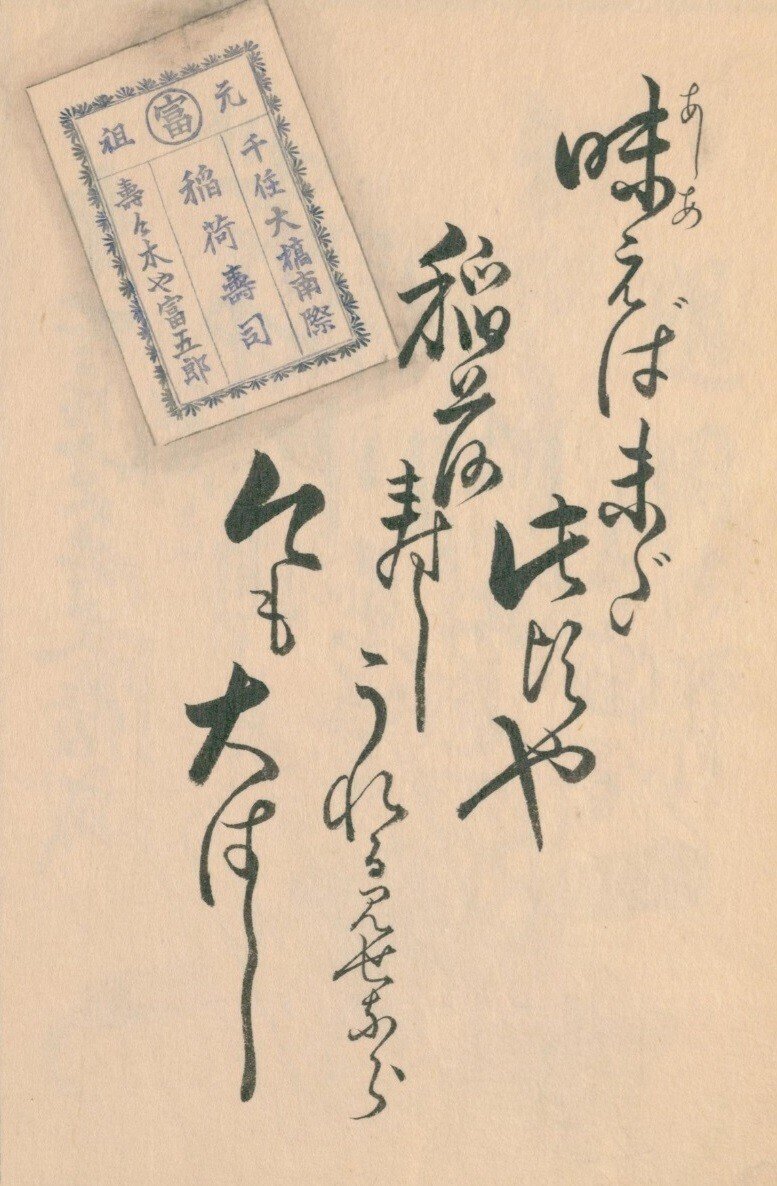

挿絵に描かれているのは、稲荷寿司の鈴木屋(壽々木や)のしおりです。

元祖 富(○に富)

千住大橋南際 稲荷壽司

壽々木や富五郎

「壽々木や富五郎」は、稲荷寿司で評判の店「鈴木屋」です。

詳しいことは分かりませんが、明治四十二年のガイドブックでは「南千住大橋傍 元祖稲荷壽司 鈴木源次郎」という記載が見られます。

また、大正時代の探偵小説には、鈴木屋と思われる千住大橋の稲荷寿司屋が登場します。

沢口探偵は思わず操作の端緒を得て苦心の効ありと欣び、千住大橋向ふ迄直ぐ俥を傭ひ、名代の稲荷壽司の前で降りて俥を返し、その長公といふ俥夫を尋ねると直き判つた。

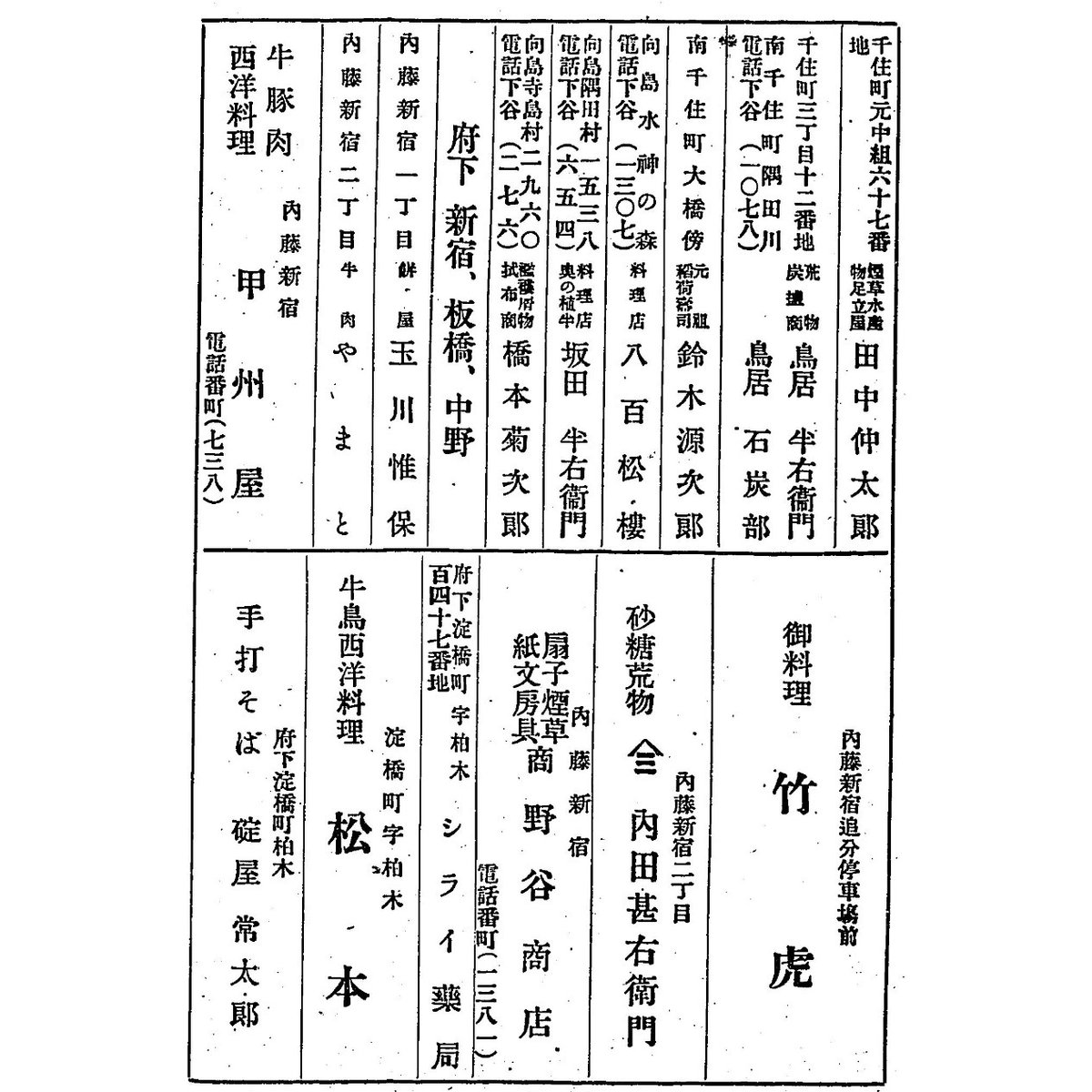

参考:『東京ガイド(稲荷壽司 鈴木屋)』『職業別電話名簿 第24版』(国立国会図書館デジタルコレクション)

俊恵法師

夜もすがら 物云ふ花の 彳みて

閨にいざのふ 連を待けり

【元歌】

夜もすがら 物思ふころは 明けやらで

閨のひまさへ つれなかりけり

※ 「物云ふ花」は、ここでは売春婦の喩え。

東京何れの地に行も、夜間白首の悪鬼出没して、衆人をなやますめや。当地名物の一品に加ふ。

※ 「白首」は、売春婦のこと。

※ 「めや」は、連語「めや(…だろうか、いや…ではない)」と解釈していますが、誤読しているかもしれません。

参考:『藪野椋十日本見物』『芸者怪物論』『日本読書作文辞典(白首)』『日本類語大辞典(しらくび)(いんばい)』『博覧会と東京:経済的見物』『隠語辞典(しろくび)』

西行法師

ながさかの 更科蕎麦は 手打にて

山葵かほれば めに涙かな

【元歌】

嘆けとて 月やは物を 思はする

かこち顔なる わが涙かな

※ 「ながさか」は、麻布の永坂。

挿絵には、「品目」と書かれたお品書きのような紙片が描かれています。

品目

御膳 さらしな 麻布区永坂町拾三番地

更科本店 布屋 堀井松之助

電話 新橋千四百四十番

永坂更科は、寛政年間に布屋太兵衛が始めた蕎麦屋で、現在も麻布永坂に総本店があり営業されています。お店のWebサイトに由来が記載されていますので、そちらを参照してみてくださいね。

→ Webサイト永坂更科「永坂更科布屋太兵衛について」

参考:『東京名物志(更科)』『東洋成功軌範:校定(堀井松之助)』『日本紳士録 第15版(堀井松之助)』『久保田万太郎句集』『食行脚 東京の巻(更科永坂蕎麦)』『麻布鳥居坂警察署誌(更科)』『古事類苑 飲食部4(布屋太兵衛)』『学者町学生町』

寂蓮法師

朝皃の 露もまだひぬ 入谷町

見る人通ふ 秋の賑ひ

【元歌】

村雨の 露もまだ干ぬ 真木の葉に

霧立ちのぼる 秋の夕暮れ

※ 「朝皃」は、朝顔。

※ 「ひぬ」は、干ぬ。

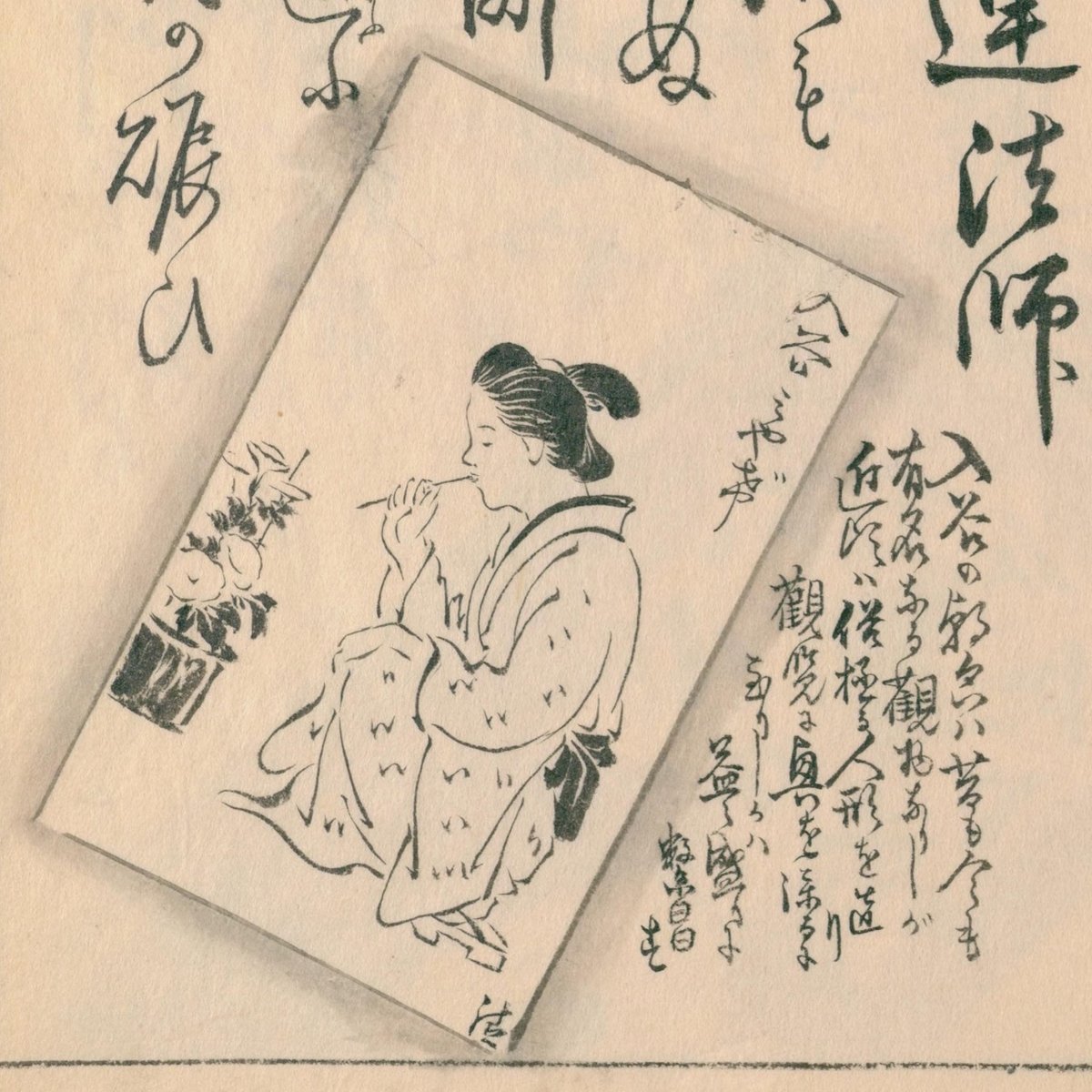

挿絵には、鉢植えの朝顔を眺める女性が描かれています。

入谷みやげ

入谷の朝皃は、昔も今も有名なる観物なりしが、近頃は俗極る人形を造り、観覧に興を添るに至りしかば、益々盛りに繁昌す。

『東都入谷朝顔(三十六花撰)』

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

『日本之名勝 3版』

入谷朝顔(東京)

東京市浅草区入谷町にあり、本は郡部に属せしを以て、地尚を多少市街の熱閙を脱する風あり。この附近には、□ 駝師多く、特に、夏日は、盛んに朝顔を培養して、都人を惹く、暁露濃なる頃より、観花の客群集し、紅を品し白を評して、日の東山に上るを覚えず、園中の名花は、珍を集め奇を蒐めたることなれば大輪月の如きもの、小輪星の如きもの、一様に咲き乱れて、朝風にゆらめくさま、短夜の目も覚めぬべし。近傍の割烹店も、早朝より座を掃ひて、観客の小憩を待ち、蕣花の簪を販売するもの及び其他の露店路傍に軒を連ぬ。一鉢の窈窕を購ひて、帰路東台の暁露を踏み、更に、不忍池畔に出でゝ、紅白満池の蓮花を賞すれば、清涼襟にみちて、其日の暑熱をも感せざらん。

※ 「蕣」は、訓読みで「あさがお」。

参考:『下谷繁昌記(入谷朝顔)』『東京市史稿 遊園篇 第2(入谷朝顔)』『下谷と上野(下谷朝顔)(入谷朝顔と入谷土器)』『東京の植物を語る:郷土研究』『旅のしるべ(入谷朝顔園)』『東京遊行記』『日本之名勝 3版(入谷朝顔)』

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖