絵本江戸土産 中

浅草観音風景

浅草晩景

坂東 巡礼 の 札所なれば、むかしより参詣多かりしに、御江戸御繁栄にしたがひ、参詣の老若 雷門より、どろ/\とおしやい、名物の海苔屋見世をのりこし、あさくさ餅のかどに至り、仁王門をへて、観音へ詣て、境内のかうしやく 志道軒にわらひを催し、随身門より寺道とほりを遊里に過るもあり。

※ 「坂東 巡礼 」は、 坂東三十三所(関東における三十三の観音霊場)の観音を順にまわって参拝すること。

※ 「かうしやく」は、講釈。

※ 「志道軒」は、江戸中期の講釈師。深井志道軒。

※ 「浅草のり」は、浅草海苔。

※ 「地はりきせる」は、地張煙管。真鍮や銅などの上に、錫を塗ったり、金鍍金をしたキセルのこと。

門前の奈良茶、菜飯、ぎをんとうふの見世、酒家、茶店 軒をならべ、繁昌いはむかたなき霊地なり。

※ 「奈良茶」は、奈良茶飯。炒った大豆や小豆、焼き栗などと炊いたご飯。

※ 「菜飯」は、青菜を炊き込んだご飯。

※ 「ぎをんとうふ」は、祇園豆腐。薄く平たく切った豆腐を串にさして火にあぶって味噌たれをつけたもの。豆腐田楽。

※ 「けうどう」は、経堂。経典を納めておく建物のこと。経蔵。

におい ふし 御やうじ

※ 「くわのんどう」は、観音堂。

※ 「さんじやどう」は、三社堂。観音堂に隣接する三社権現です。明治の神仏分離により三社神社となりました。

※ 「におひ」「ふし」と見える文字は、香煎(白湯に入れて香りをつける粉)、五倍子(お歯黒を染める粉)でしょうか。

※ 「御やうじ」は、御楊枝。当時の浅草観音は楊枝を売る店が数多く並んでいたそうです。

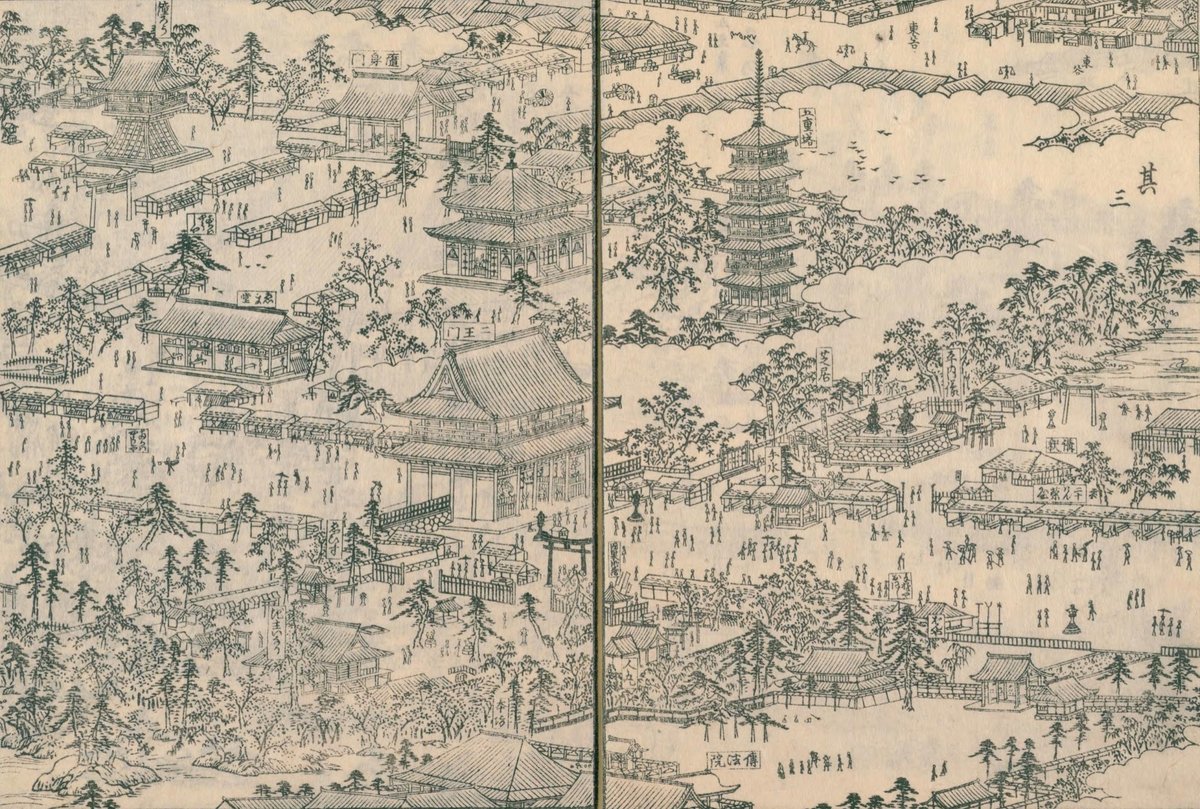

参考:金竜山浅草寺全図

『絵本江戸土産』はちょうどこの辺りを描いています。

絵の中央に「仁王門」があります。「講釈」は右端真中あたり、「随身門」は左上、この門を出ると寺道に出ます。五重塔の左にある輪蔵が「経堂」です。

中央右の大きな建物が「観音堂」です。その右奥に見える三社権現が「三社堂」です。

あさ草なみ木町

おわりや 生田諸白 うんとん 二八そば切

※ 「あさ草なみ木町」は、浅草並木町。浅草寺雷門から駒形堂に至る通りの門前町。

※ 「諸白」は、よく精白した白米で作った麹と蒸米で醸した上等な日本酒のこと。

※ 「生田」は、摂津国生田。

※ 「うんとん」は、うどん。

※ 「二八そば切」は、小麦粉と蕎麦粉の割合を2:8で作った蕎麦。蕎麦切りは、私たちが普段食べているいわゆるお蕎麦のことで、蕎麦の実を挽かずに食べる粒食や、蕎麦粉を湯で練って食べる蕎麦がきに対して、蕎麦切りと呼ばれました。

上野花見のてい 下谷三枚橋

下谷広小路の忍川に三つの橋が架かっています。

『絵本江戸土産』では「三枚橋」と書かれていますが、『江戸切絵図』を見ると、下谷広小路にある橋は「三橋」と記載されています。また、地図の中央下には「三枚橋」という名前の別の橋も見えます。

調べていて少し混乱しましたが、下谷広小路の橋は「三橋」とも「三枚橋」とも呼ばれたようです。

参考:東叡山黒門前 忍川 三橋

図の中央を左右に「しのぶ川」が流れ、三つの橋「みはし」が架かっています。

上野

しみづいなり 上野春景

上野春景

東叡の花ほころぶる頃、いざや花見に参らんとて、幕などもたせ、山王の山より清水中堂の脇にいたりて、所せきまで、思ひ/\に幕うたせて、あるいは琴三味おどり小うた、実に繁華歌舞地といつゝべし。老若 男女 貴賤 都鄙 袖をかざし、もすそをつらね、色めく有さまは、花のみやこにまさりけり。

げに入逢の鐘に、花の散らん事をおしみ、中堂の軒に時ならぬ雪をふらすかとあやしまる。風流絶景の 精舎 なり。

※ 「幕うたせて」は、幕打たせて。幕を打つは、幕を張る。

※ 「都鄙」は、都会と田舎。

※ 「もすそ」は、裳裾。衣服の裾のこと。

※ 「入逢の鐘」は、日没のときに、寺で勤行の合図につき鳴らす鐘のこと。

いざや花見に参らんとて幕などもたせ

あるいは琴三味おどり小うた 実に繁華歌舞地といつゝべし

※ 「大仏」は、文珠楼の隣にあった大仏殿。

※ 「しみずいなり」は、 忍岡 |稲荷社(通称 穴稲荷)のことと思われます。

上の 上野

※ 「しゆろう」は、鐘楼。しょうろう。

上の 上の

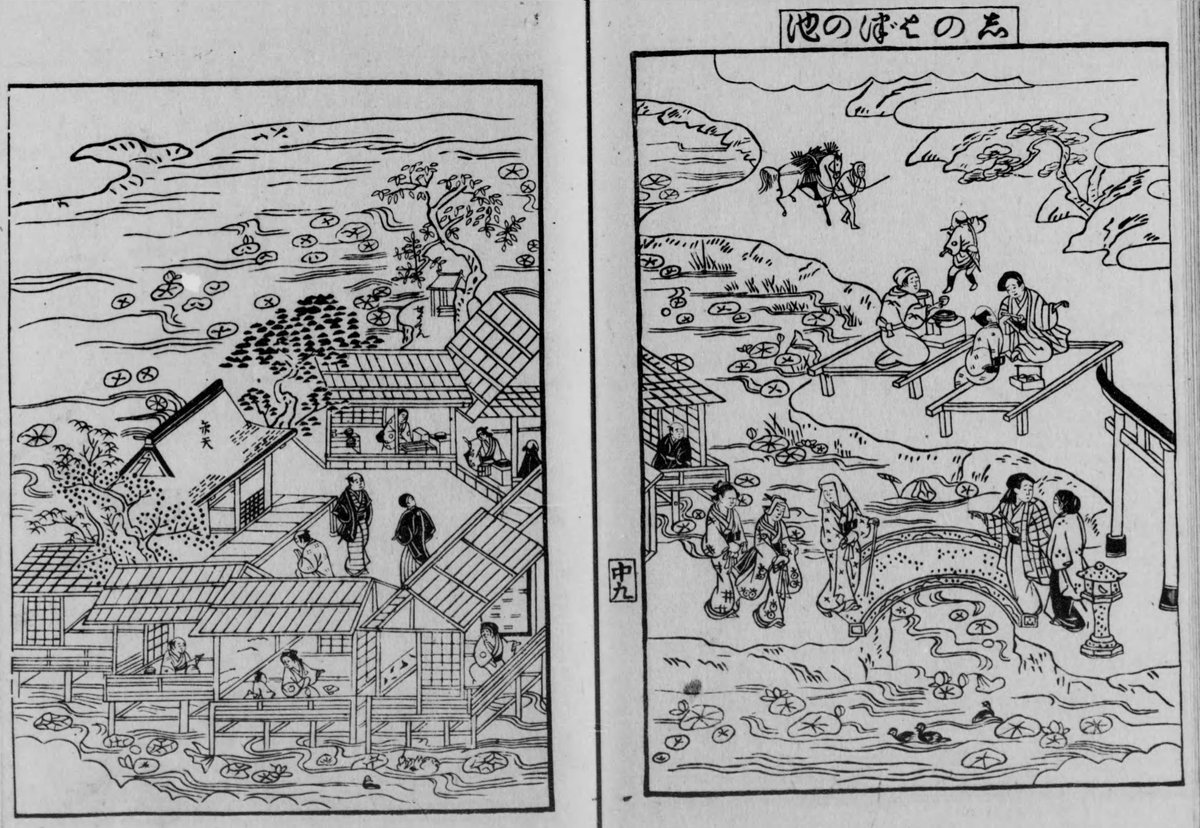

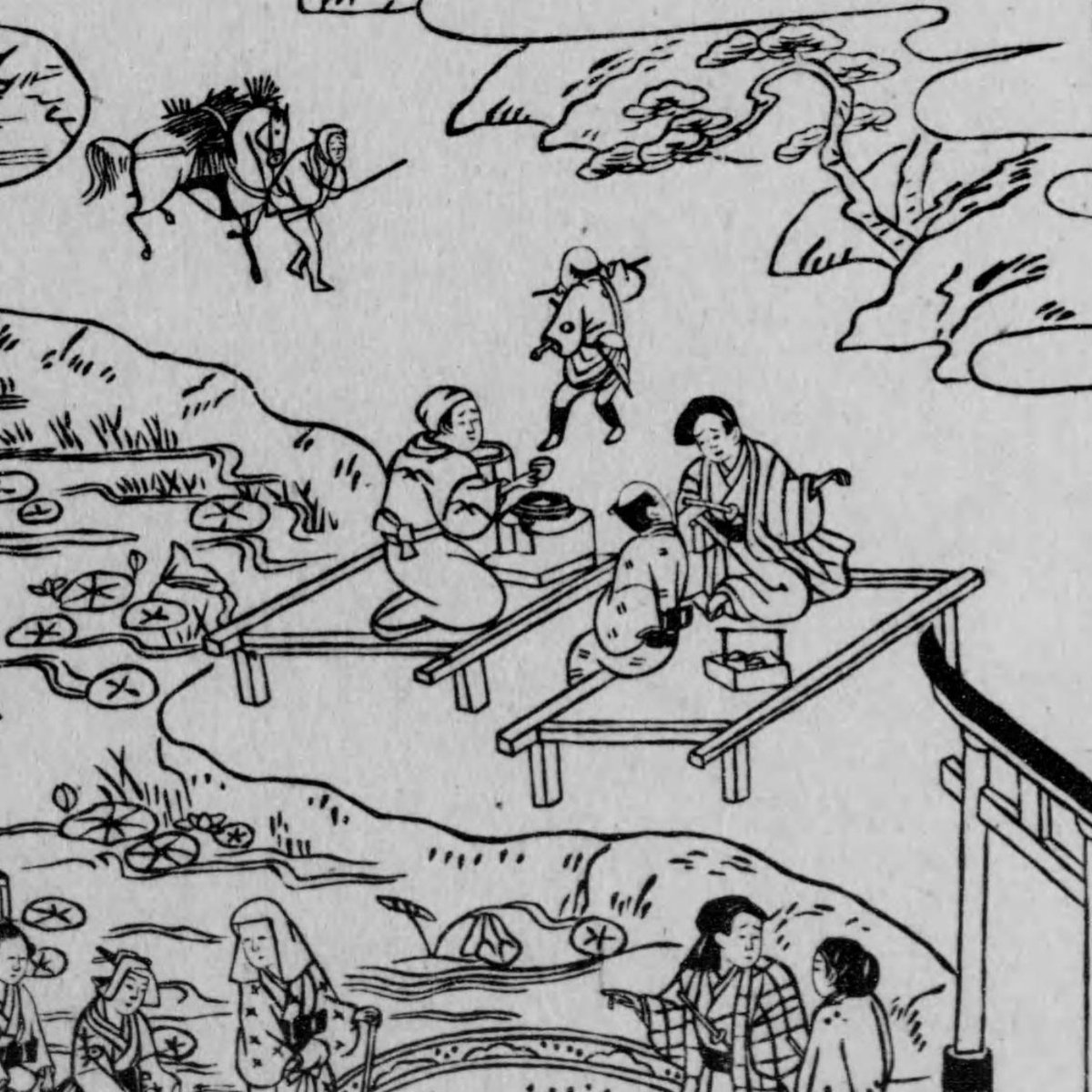

参考:忍ばずの池 中島弁財天社

右奥に「山王」の山が見えます。すぐ左に「清水」、中央奥に「中堂」、その右手前に「穴のいなり」があります。大きな不忍池の中央に浮かぶ中島に「弁天」と「聖天」が見えます。

しのばずの池

芝切どおしまめぞうてい 不忍池

不忍池蓮

洛陽の比叡のふもと、湖水に表して中に嶋を築き、弁財天を安置す。

池中の花葉、水上に満て、水色見へず。紅白の蓮華は、こまやかに地上に秀て、まことに上品蓮台も、かくやとあやしまる。もとは舟にてかよひしよし、今は陸地つゞけり。此ごろはうらに、あらたに橋をわたして、根づ湯島の通路よし。参詣男女、むかしに十倍せり。

※ 「洛陽の比叡のふもと、湖水に表して中に嶋を築き、弁財天を安置す」は、琵琶湖の竹生島にある宝厳寺の弁財天のこと。寛永寺は、西の比叡山延暦寺になぞらえて寛永二年(1625年)に建立されました。

※ 「せうてん」は、聖天。

紅白の蓮華はこまやかに地上に秀て

まことに上品蓮台もかくやとあやしまる

参考:不忍池 蓮見

芝切どおしまめぞうてい

※ 「芝切どおし」は、愛宕下から増上寺に通じる道で、青松寺と増上寺の間の坂を切通と呼んだそうです。

下の地図で、道成寺の左上に「切通ト云」と書かれている所です。

※ 「まめぞう」は、豆蔵。大道芸人の一種。切通には見世物や大道芸人、芝居小屋が出ていたそうです。

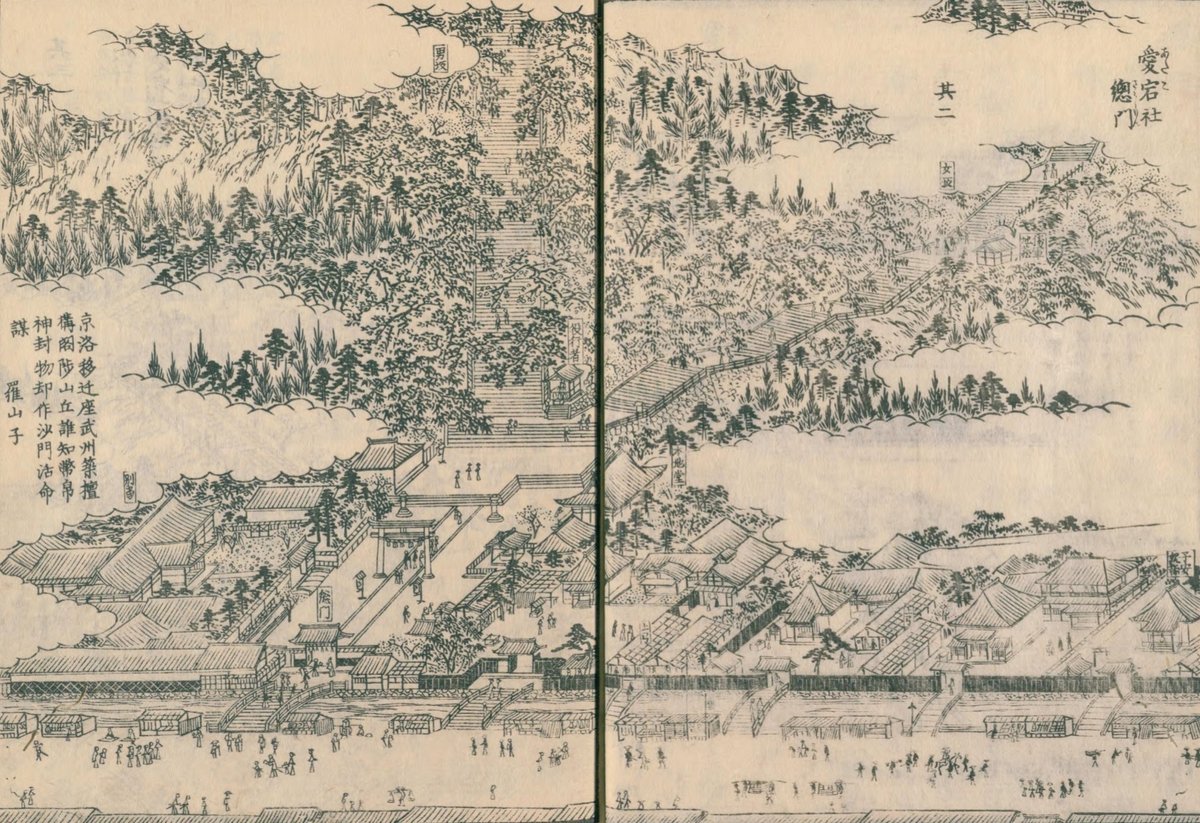

芝あたご

愛宕秋月

新樹森ゝとして、和光のひかりかくやくたり。毎月廿四日は縁日なれば、早天より参詣おびたゞしく、山上の風景いはむかたなし。

東は房総二州、眼下に歴然たり。品川浦の入津、帰帆の廻船は、磯によせくる砂子よりも多し。

江城下の町ゝの、軒のいらかは、魚のうろこのつらなるがごとし。西は富士、箱根、目前に、時ならぬ白雪のながめ、絶景の山上なり。

※ 「光かくやく」は、光赫奕。大きな光を発するさまを光明赫奕といいます。

※ 「早天」は、早朝のこと。

参考:愛宕社総門

愛宕権現の総門をくぐると、山上の境内へと向かう階段がふたつあります。ひとつは、まっすぐに急な階段を登っていく男坂、もうひとつは、右手のゆるやかな階段の女坂です。

参考:山上 愛宕山権現本社図

よかったら上巻・下巻も読んでみてくださいね。👀

「絵本江戸土産 上」「絵本江戸土産 下」

筆者注 新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖