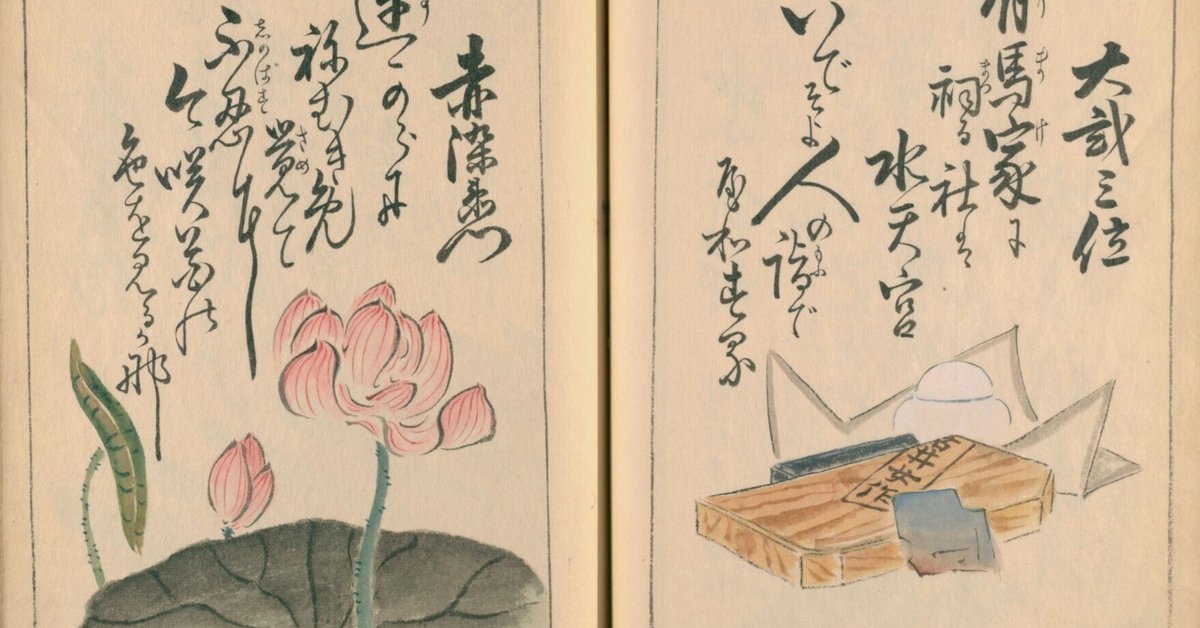

東京名物百人一首(15) すずめ焼き鮒儀/神田柳原古着市/有馬家水天宮/不忍池蓮の花

和泉式部

あらざらむ 此家特旨 すゞめ焼

鮒一串を 買ふよしもかな

【元歌】

あらざらむ この世の外の 思ひ出に

今ひとたびの 逢ふこともがな

※ 「すゞめ焼」は、背開きにした小鮒などの川魚を串に刺してつけ焼きにしたもの。

挿絵には、背開きではない丸の小鮒の串刺しが描かれています。筏のような刺し方も総称して「すずめ焼き」と呼ばれていたのでしょうね。

千住宿鮒儀の雀焼は、美味にして他に及ぶ物なし。故に、東京名物の一に算ふ。

※ 「鮒儀」は、千住山谷にあった鰻屋「鮒儀」です。鰻の他に鮒、鯰、鯉、泥鰌などの川魚料理も得意としていたそうです。通称「山谷の重箱」と呼ばれ、大正時代に「重箱」に名前を変えました。今も赤坂で営業されている老舗の鰻屋さんです。(Webサイト「東京・赤坂 重箱」)

※ 「算ふ」は、数ふ。ここでは、列挙すること。

千住名産 鮒乎 元河原市場

※ 「元河原市場」については詳しいことは分からないのですが、明治二十八年(1895年)の官報に「東京府南足立郡元河原市場」という住所が見えます。また、「鮒甚」という店のすずめ焼の商標に「千住川原町」という記載も見られます。

千住川原町 鮒すゞめ焼 本元鮒甚

※ 「鮒乎」については、屋号のように思われるのですが手がかりが見つからず、「乎」の字を誤読しているのかもしれません…。もしくは、単に感歎としての「鮒かな」かもしれません。

参考:『官報1895年03月29日』『東京新繁昌記』『東京百事便』『東洋大都会』『東京勧業博覧会案内』『東京案内 改正増補2版』(国立国会図書館デジタルコレクション)

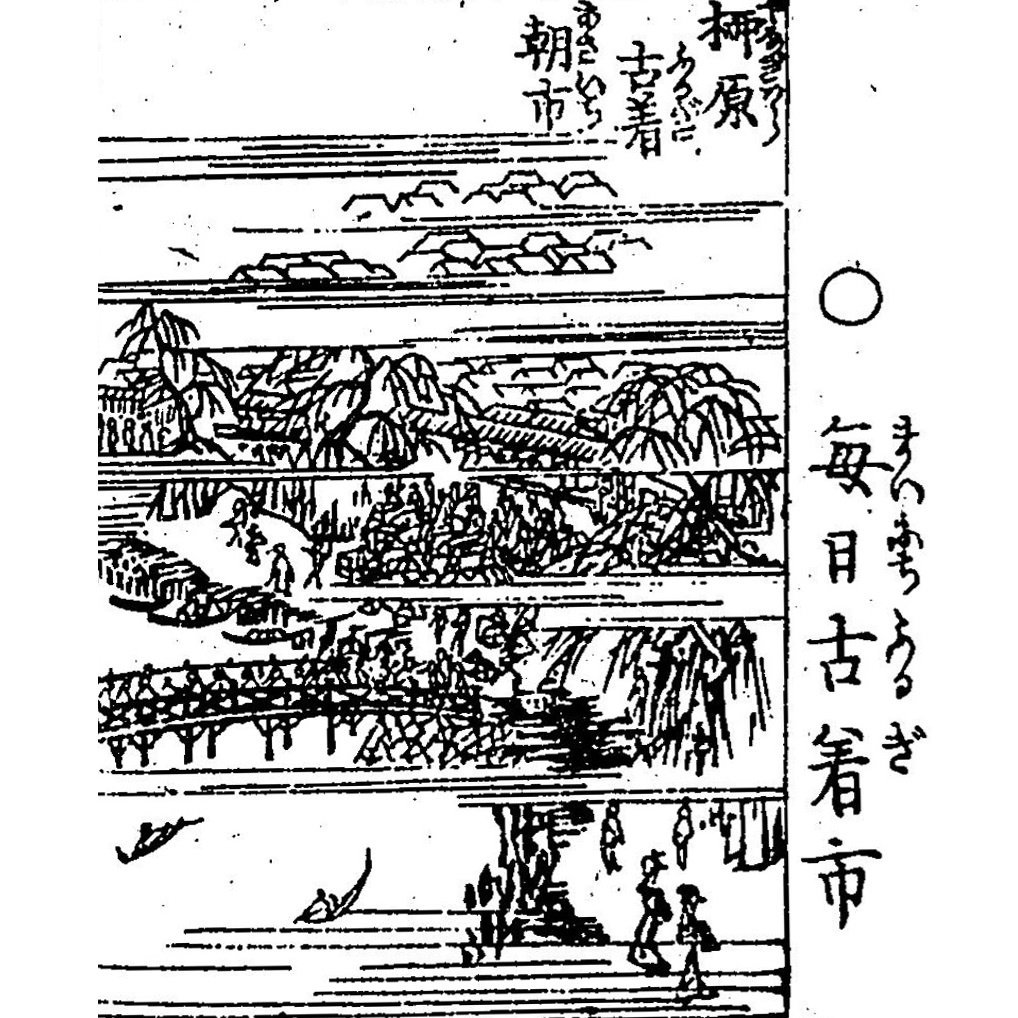

紫式部

めぐりあいて 見しや神田の 古着市

ぼろかくれにし 夜着の裾かな

【元歌】

めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に

雲がくれにし 夜半の月かな

※ 「夜着」は、寝るときに上に掛ける着物の形をした寝具のこと。夜着。

神田柳原の古着市場、明治以前より最も名高し。又、近年は官許を得て、公然なる市場を建設し、年中朝市の盛りなること他に類を見ぬ。東京の一名物なり。

江戸時代には神田の柳原土手通りに古着商が軒を並べていましたが、明治時代に入って柳原付近の岩本町に大規模な建物が造られました。「近年は官許を得て」はそのことを指していると思われます。

『耶麻登道知辺 東京の部上』

柳原古着朝市

岩本町の古着市場は二ヶ所あったようです。

六番地 :明治十四年創立 組合員三百七十名 建物四百三十坪

三十番地:明治十五年創立 組合員廿四名 建坪六十坪

また、江戸の方言で「古衣」のことを、柳原古着市場と柳原家(公家)にかけて「柳原大納言」(隠語)と呼んだそうです。

参考:『東京遊覧案内』『東京案内 上巻』『欺されぬ東京案内 再版』『大正博覧会と東京遊覧』『東京府地理:小学校生徒教科用』『大日本国語辞典(柳原大納言)』

大弐三位

有馬家に 祠る社は 水天宮

いでそよ人の 詣でやわする

【元歌】

有馬山 猪名の笹原 風吹けば

いでそよ人を 忘れやはする

※「有馬家」は、久留米藩主有馬家。

※ 「水天宮」は、赤羽根の久留米藩邸にあった水天宮のこと。第九代藩主有馬頼徳が国元の久留米から水天宮を勧請したのが始まりだそうです。明治四年(1871年)に青山へ移転、さらに翌五年に日本橋蛎殻町に移転して現在に至ります。(Webサイト「水天宮の由来」)

挿絵に描かれているのは、鏡餅と火打鎌(火打金)です。水天宮の毎月五日の祭礼で授与される品であったのだろうと思われます。

吉井女作

※ 「吉井女」は、上州吉井宿の孫三郎女。火打鎌といえば上州吉井製といわれるほどの評判であったそうです。

参考:『江戸年中行事』『江戸叢書:12巻 巻の六』『日本社会事彙 下(火打鎌)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

赤染衛門

蓮からに ねむきめ覚て 不忍に

今咲花の 色を見るかな

【元歌】

やすらはで 寝なましものを さ夜ふけて

傾くまでの 月を見しかな

※ 「不忍」は、上野公園の不忍池。蓮の花の名所として知られています。

『絵本江戸土産 中』

しのばずの池

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖