江戸の花名勝会 と 十番組(岩井粂三郎)

おいらんへ

紅葉の染ものが 出来いんした

大がたざいますか

仕立てあがった着物を 花魁 に手渡す愛らしい姿の 禿です。赤と緑の着物には、それぞれ 赤い紅葉と青い紅葉が染められています。

吉原で、紅葉の花魁といえば、高尾。張交絵の下段に書かれている歌は、元吉原の三浦屋四郎左衛門抱え 二代目高尾太夫が、隅田川を渡って帰る伊達綱宗に詠んだ歌として有名です(諸説あり)。

君は今 駒がたあたり

ほととぎす

丸に三ツ扇

駒がた堂の時鳥

君は今ごろ こまがたあたり

ないていかれし 山ほととぎす

月の影見りや おもひ出す

猪牙船には「高尾丸」の屋号も見えて、高尾の評判ぶりを伝えています。

よかったら過去 note も見てみてくださいね。→ 【古今名婦伝】万治高尾

🍁

駒形観音堂は

馬頭なるゆへ駒かたと号し

此川辺を鐘が淵といふ

漁子浜成 草かり鎌を落せしとぞ

去園と茶園

「駒形観音堂」は、浅草寺の南、駒形橋の傍らに建つ 駒形堂のことで、御本尊は 馬頭観音です。

関東大震災の復興計画によって駒形橋が架けられるまでは、舟が往来する駒形の渡し(=竹町の渡し)がありました。人々はここで舟を降りると、駒形堂にお参りしてから浅草寺に参拝しました。

< 駒形堂と宮戸川(隅田川)の舟着き場の様子 >

「鐘が淵」は、隅田川が西から南へと大きく曲がり、そのすぐ東を荒川と綾瀬川が流れる辺りのことをいいました。ここには鐘が沈んでいると伝えられ(普門院の鯨鐘とも、橋場長昌寺の鐘とも)、その名があります。

📖

< 檜前浜成 >

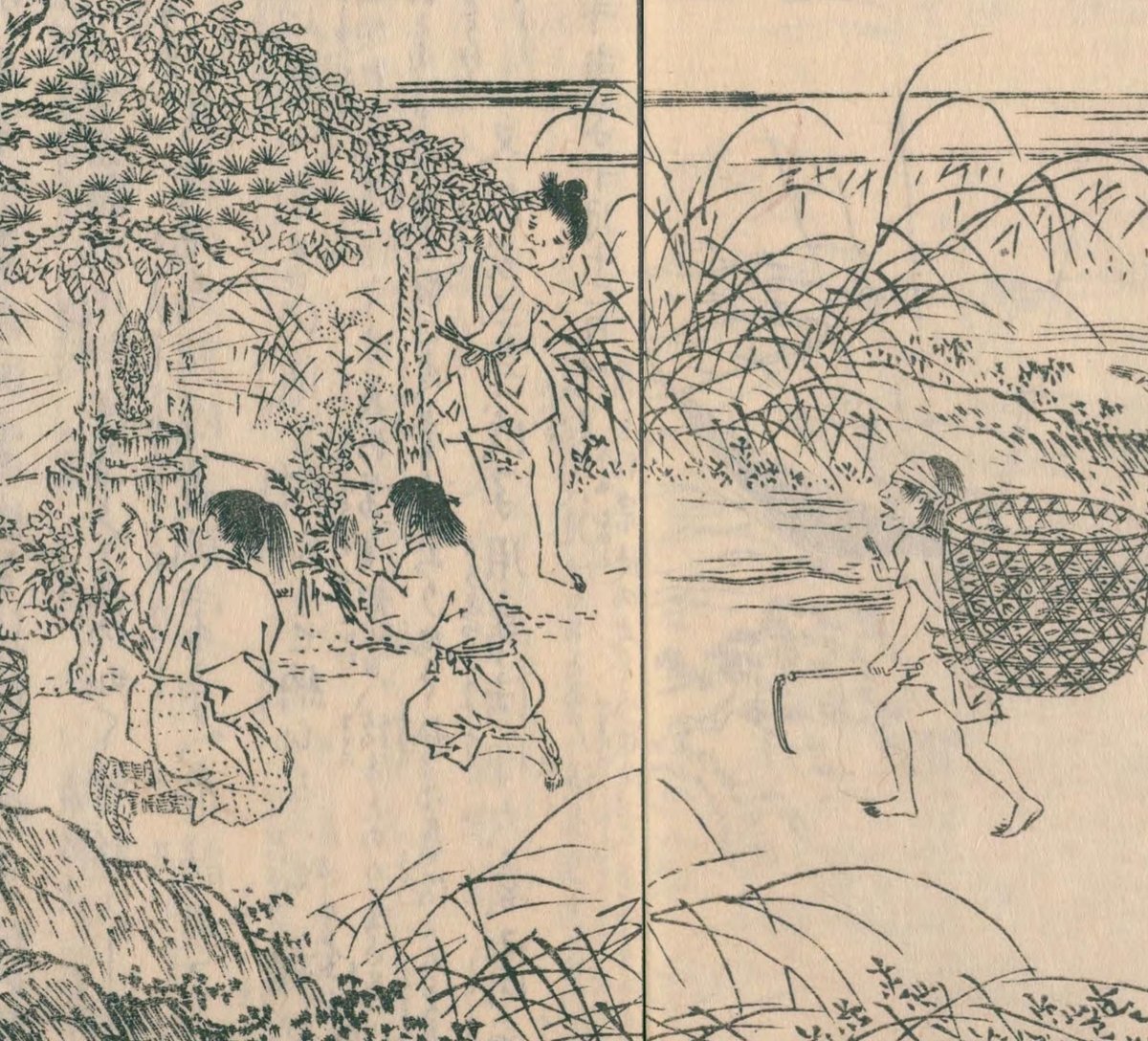

また、「漁子浜成 草かり鎌を落せしとぞ」とあるのは、飛鳥時代の漁師 檜前浜成のエピソードを洒落たものです。

推古天皇三十六年(628年)のある日、浜成 が 宮戸川で漁をしていると、聖観音像が網にかかりました。驚いた浜成はすぐさま引き揚げ、この地の草刈り民を集めて 藜で御堂を作り、丁寧に祀りました。

これが 浅草寺の縁起となります。浅草寺が 浅草観音と呼ばれるのは、聖観音菩薩を本尊とするがゆえです。

出典:国立国会図書館デジタルコレクション『江戸名所図会 7巻 [16]』

ある日、宮戸川で漁をしていた浜成の網に

聖観音像がかかりました。

地元の草刈り民を集めて 藜の御堂を建て

聖観音像を祀りました。

御堂を作った 藜は、摘み草のイメージがありますが、乾燥した茎は軽くて硬く、老人の杖の代名詞だったそうです。「藜の杖」は夏の季語にもなっています。

🌿

最後に、江戸の花 名勝会に添えられた絵を見てみましょう。

「初富士」の看板に「駒形宮戸川」の木箱、小鍋がのった七輪には「川〼」とあります。

『江戸名所百人美女』シリーズの「駒形」に、同じ名前を見ることができます。

徳利の下の升(袴)に「川升」、小鍋の蓋に「初ふじ」の名前が見えます。「川升」も「初ふじ」も人気の泥鰌鍋(柳川鍋)屋だったのでしょうね。

君は今 駒がたあたり ほととぎす

🍲

参考:国立国会図書館デジタルコレクション『江戸名所図会 7巻 [16]』『東京名所案内 下』『東京百事便(長昌寺)(駒形堂)』『日本名所圖繪』『東洋大都会』『社会百方面(千住大橋)』『東京名所図絵(鐘ケ淵)』『東京名勝図会 下巻』

浅草寺Webサイト「駒形堂」 Googleマップ「鐘ヶ淵通り」

筆者注 新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖