絵本江戸土産 上

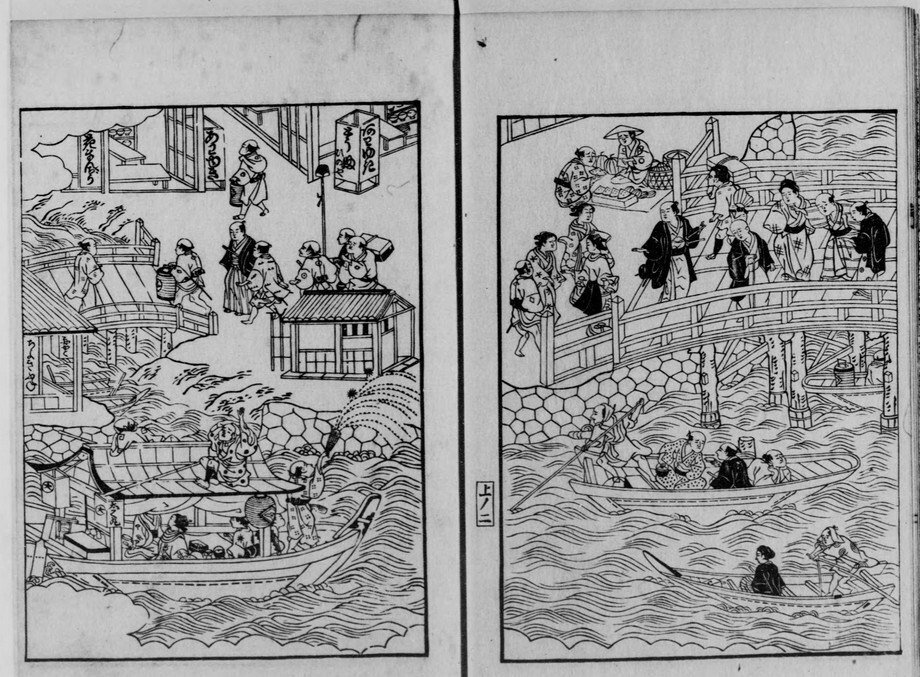

両国橋納涼

両国橋 納涼

九夏三伏の暑さ 凌 がたき日、夕暮より友どち誘引して、名にしあふ隅田川の下流、浅草川に渡したる両国橋のもとに至れば、東西の岸、茶店のともし火、水に映じて、白昼のごとく、打わたす橋の上にわ、老若男女うち交りて、袖をつらねて行かふ風情、洛陽の四条河原の涼もこれには過じと覚べし。

※ 「九夏三伏」は、夏のいちばん暑い時期のこと。

※ 「洛陽の四条河原の涼」は、よかったら過去 note を見てくださいね。

→ 【京都】四條橋河原夕涼 👀

橋の下には、屋形船の 歌舞遊宴をなし、踊、物真似、役者、声音、浄瑠璃、世界とは是なるべし。或は、花火を上げ、流星の空に飛は、さながら蛍火のごとく涼しく、やんや/\の誉声は、河波に響きておびたゞし。

此橋は、往昔万治年中 初めて懸させたまひ、武蔵下総の境なるよし、俗にしたがひ給ひて、両国橋と號たまふとかや。

※ 「往昔」は、往んじ。過ぎ去った時。過去。往時。

🍜

※ 「二六新そば」は、2×6=12文で食べられる新蕎麦。

※ 「うんとん」は、うどん。

※ 「きりや」は、蕎麦きりや。

※ 「は●つけすし」は、醤油を刷毛で塗って提供するはけつけ寿司でしょうか。

※ 「二六にうめん」は、2×6=12文で食べられる温かいそうめん。

御伽いがらし めいぶついく世餅

三味線 上るり わキ千太夫 竹本道太夫 三味線文●

※ 「御伽」は、御伽羅之油。鬢付け油の一種。

※ 「いがらし」は、五十嵐油の略。頭髪用の油で、京都三条の五十嵐某が作り始めたとされることからついたとされます。ここでは、江戸の両国広小路にあった髪油店「五十嵐兵庫」のことと思われます。

※ 「いく世餅」は、幾世餅。江戸の両国名物のあん餅。元禄の頃、小松屋喜兵衛が吉原の遊女・幾世を落籍して妻とし、その名をつけて売り出したものだそうです。

※ 「あわゆき」は、淡雪豆腐。やわらかく作った豆腐のあんかけ料理。

※ 「ひのや」は、両国橋の東詰の淡雪豆腐の日野屋。

※ 「ちよきふね」は、猪牙舟。江戸の河川で広く使われていた二挺櫓の小舟で、船首が猪の牙に似ていることから猪牙舟と呼ばれました。

三囲の春色

三囲の 春色

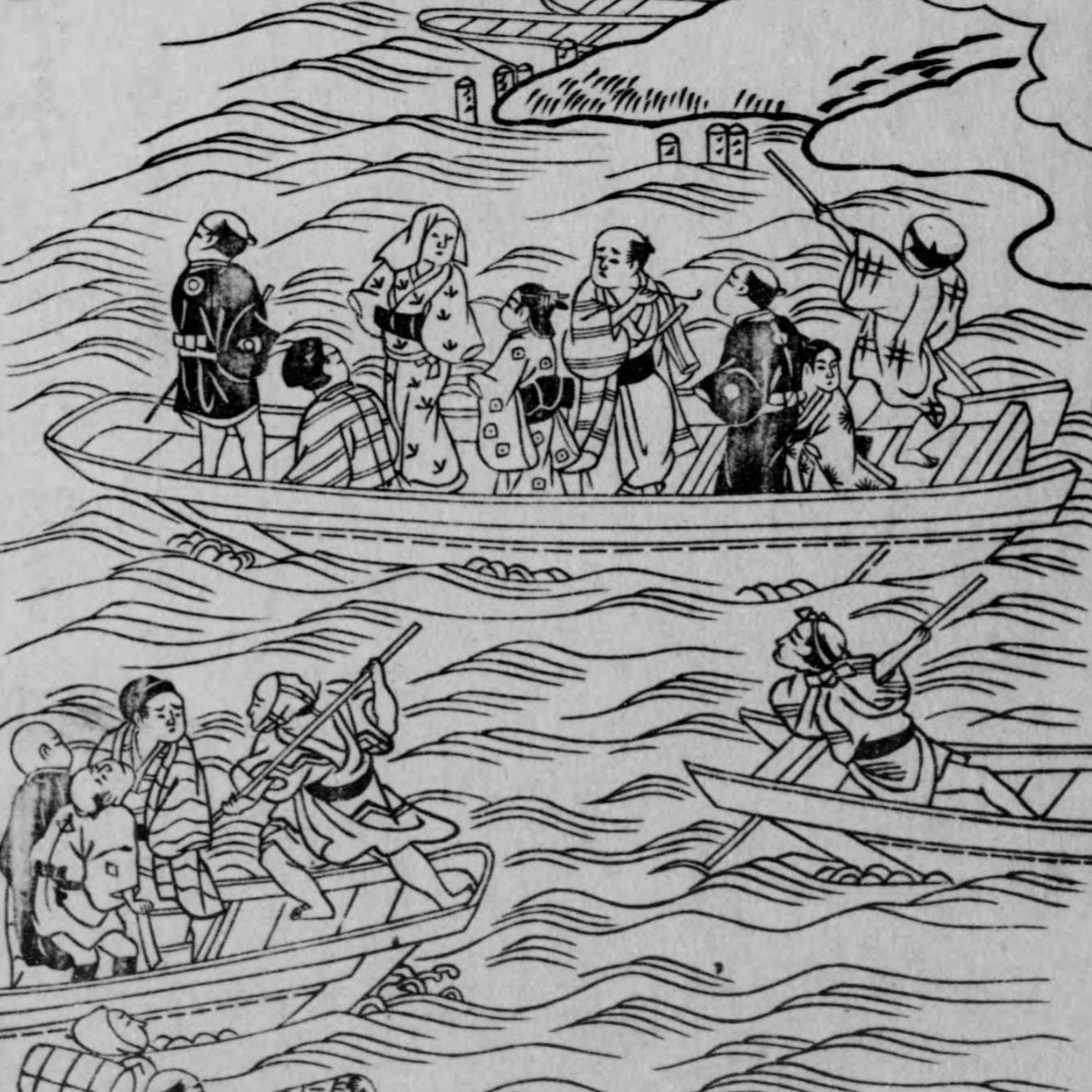

衣更着の初午にもなれば、四方の 景色 もいと長閑にして、堤の艸も蒼ゝにして、人の心をともないて、船にて稲荷参詣の男女は、土手の上より見ゆる、華表の笠木を目当にして、堤の岸に乗着て、参詣群集夥し。

※ 「みめぐり」は、三囲稲荷社(現在の三囲神社)。

※ 「衣更着の初午」は、二月の最初の午の日。

※ 「華表」は、鳥居。

※ 「笠木」は、鳥居などの上に渡す横木のこと。

陸より歩をはこぶ輩は、両国の岸より、堤つたいにつみ草のすみれ、たんぽゝ、嫁菜、しうとめうち交り、もて興じてゆくありさま、或は、竹町のわたしを打わたり、すみ田川のほとりまで尋行もあり。

※ 「竹町のわたし」は、竹町の渡し。現在の吾妻橋と駒形橋の中間辺りにあったそうです。

角田河のわたし守はは●、舟に乗れど、夕暮までのにぎはひ、稲荷ののぼり風に翻りて、飛花 天に至るかとあやしまれ侍る。

※ 「飛花」は、散る花びらのこと。

隅田川 青柳

隅田川 青柳

毎年三月十五日、梅若丸の忌日とて、今にたへせぬ大念佛。参詣の男女袖をつとひ、梅若塚の青柳も、いと蒼ゝとして、さながら春のしるし。

※ 「梅若丸」は、京都北白川吉田少将の子で、人買いにさらわれ武蔵国隅田川畔で亡くなりました。そこに居合わせた高僧が供養のために柳の木を植えて塚を作りました。一年後、息子を捜していた梅若丸の母親がこの塚の前で念仏を唱えると、そこに梅若丸の霊が現れて悲しみの対面を果たしたという伝説があります。能・浄瑠璃・歌舞伎などの「隅田川」に登場します。

柳さくらをこきまぜて、都鳥も水上に浮む風情は、往昔在五中将の「いざことゝはん」といはれしは、問ふ人もなきさびしき様子、今は引かえ繁花にして、河の面には、やかた、家根舟、猪牙なんど、所せきまでこぎならべ、堤の茶屋、酒屋など、あるひは 牛の御前より、堤つたへの参詣は、さながら蟻のあゆむがごとしとかや。

※ 「在五中将」は、在原業平のこと。

※ 「牛の御前」は、牛御前社。明治の神仏分離で牛島神社(墨田区向島)となりました。

※ 「いざことゝはん」は、在原業平の歌。

名にし負はば いざ言問はむ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと

金龍山 弁天のけい

山谷の土手

二本堤の春草 新吉原五十間道

浅草の寺道より金龍山聖天を拝し、今戸橋、土手の道哲の庵、二本堤に至る。此、二本堤と云は、荒川●のためにとて、三谷より箕輪につゞき、先はわかれて、二本横たはる橋のごとし。依て其名あり。

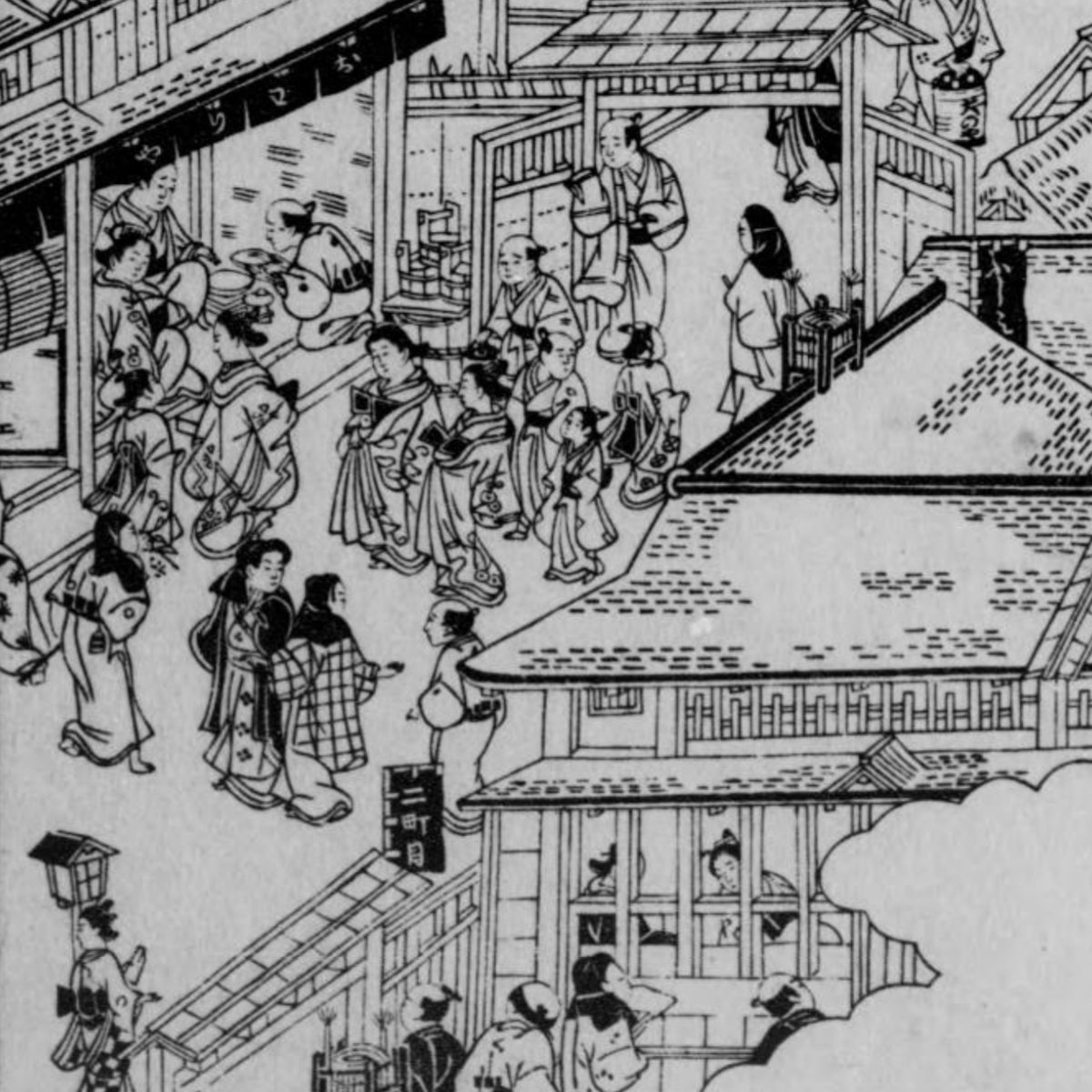

此所別して、新吉原の道なれば、土手の青柳もたほやかに、品よく遊里の加籠のかけ声、茶屋、舟宿のをくり仰ひのてうちんは引もきらず。

※ 「道哲」は、山谷橋の南にある西方寺の別名。

※ 「てうちん」は、提灯。

※ 「新吉原五十間道」は、新吉原に入る衣紋坂から大門口までの道。

かちより通ふ遊客は、ふくめん頭巾、宋十郎頭巾、びろうど緒の裏付草履、ぬり下駄はきて、当世のはやりうた、豊後・義太夫・半太夫、おもひ/\に口ずさみての往来は、実に昼夜のわかちなし。

※ 「かち」は、徒歩。

※ 「ふくめん頭巾」は、顔を覆って目だけ出すスタイルの頭巾。

※ 「宋十郎頭巾」は、黒縮緬 の袷仕立ての四角い頭巾で、左右から後ろにかけて長い錏をつけて、額・ほお・あごを包むスタイルの頭巾。

※ 「びろうど緒」は、天鵞絨で作った草履の鼻緒。

※ 「裏付草履」は、裏をつけて厚く作った草履。

※ 「豊後」は、豊後節。宮古路 豊後掾 がはじめた浄瑠璃の一種。

※ 「義太夫」は、義太夫節。大坂の竹本義太夫がはじめた浄瑠璃の一種。

※ 「半太夫」は、半太夫節。江戸の坂本半之丞(半太夫)がはじめた浄瑠璃の一種。

新吉原夜みせの景

吉原の佳春

昔は今のさかい町辺に有しを、明暦のころ、此所にうつる故。かの時より、新吉原と名付たり。行かふ遊客、衣文坂にて姿をよそほひ、五十間道の編笠青く、昔の風情を残し、大門口の提灯行燈さながら、白昼のごとくいかめしく、中の町の青簾に、思ひ/\の君待顔の風情、或は、三味小唄酒宴を催し、春は桜花に酔をすゝめ、秋は燈篭に眠を醒す。

誠に 若紫 の色香を、江戸町に残し、花の都の京町に、かへらん事を惜、口舌の客も床の内、つい角町に其跡は、馴染深夫のよい中の町、客をのぼせる揚屋町、五町まちのにぎはひは、四季おり/\の壮観は、又と外には有まじくめでたくかしく。

※ 「深夫」は、深間。男女がとても深い仲になること。

※ 「五町まち」は、五丁町。江戸新吉原遊郭の 江戸町一丁目、江戸町二丁目、京町一丁目、京町二丁目、角町の五つ。

屋根の上に防火用の天水桶が見えます。

参考:新吉原町略図

日本堤から「衣文坂」「五十間道」を行くと「大門口」があります。大門をくぐって新吉原に入ると、中央の通りが「中の町」です。「揚屋町」は地図の右上(あけや町)、「角町」は左上(すみ町)に見えます。

よかったら中巻・下巻も読んでみてくださいね。👀

「絵本江戸土産 中」「絵本江戸土産 下」

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖