『かなめ石』上巻 九 方々小屋がけ 付 門柱に哥を張ける事

寛文二年五月一日(1662年6月16日)に近畿地方北部で起きた地震「寛文近江・若狭地震」の様子を記したものです。著者は仮名草子作者の浅井了意。地震発生直後から余震や避難先での様子など、京都市中の人々の姿が細かく記されています。マガジンはこちら→【 艱難目異志(かなめ石)】

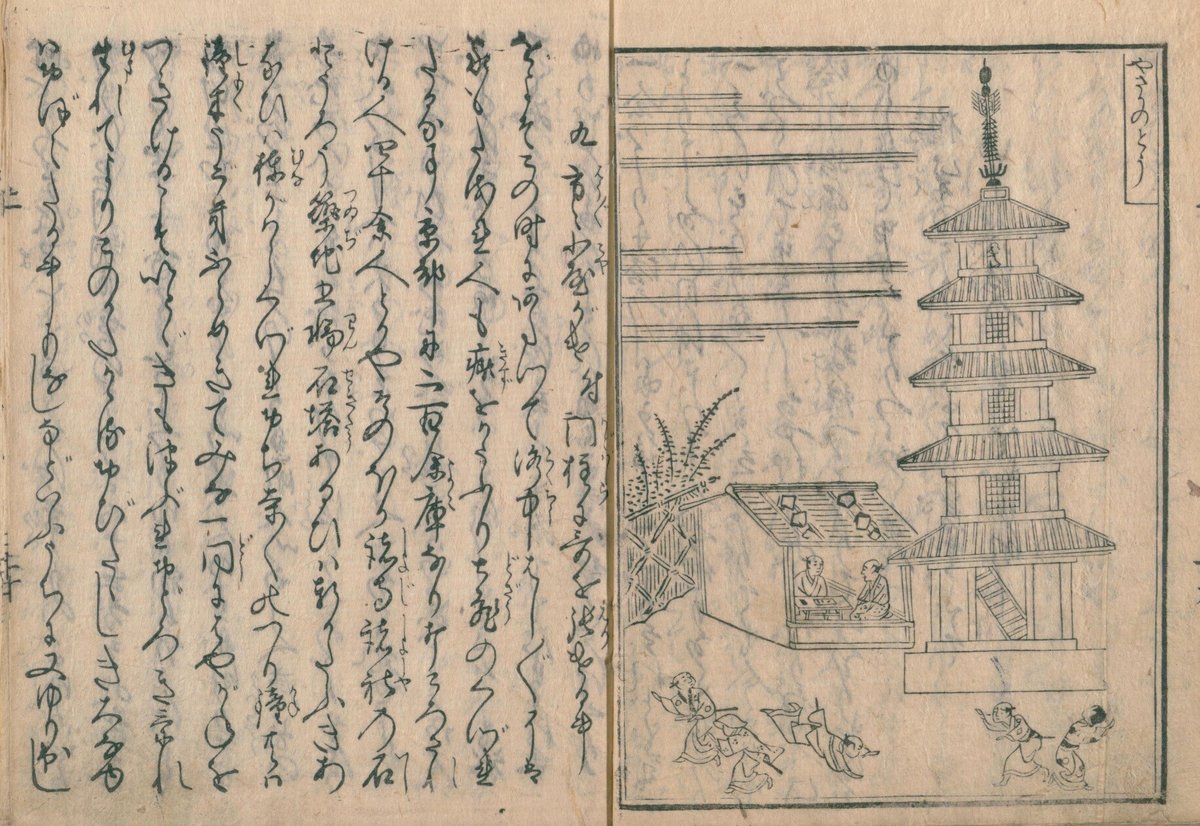

九章では、小屋掛け(仮設住宅)の様子や、地震が止むようにと家々の門柱に札を貼る様子が伝えられています。

九 方々小屋がけ 付 門柱に哥を張ける事

をよそこの時にあたつて、洛中はし/\には家もたおれ、人も疵をかうぶり、土蔵のくづれたる事、京都に二百余庫なり。打ころされける人、四十余人とかや。

そのほか、諸寺諸社の 石どうろう、築地、五輪、石塔、あるひは、●かたぶき、あるひは、棟がはらくづれおち、寺ゝのつり鐘共らは 撞木うごきふらめきて、みな一同にはやがねをつきけるこそ、いとゞきもつぶれ、おどろきけれ。

※ 「洛中」、京都の市中のこと。

※ 「はし/\」は、端々。

※ 「疵をかうぶり」は、疵を被り。傷を負って。

※ 「築地」は、土で造った垣根のこと。

※ 「五輪」は、五輪卒都婆。

※ 「棟がはらくづれおち」は、棟瓦崩れ落ち。

※「撞木」は、釣鐘を突く棒のこと。撞木。

※ 「はやがね」は、早鐘。火事や水害などの緊急事態を知らせるために激しく乱打する鐘のこと。

「生れてよりこのかた、かゝるおびたゞしき大なゆは、おぼしたる事もなし」などいふうちに、又ゆり出し、時をうつさず、間をもあらせず、常ものにゆりけるほどに、五月朔日、昼のうちに五十六度、その夜にいりて四十七度にをよべり。ゆり初めほどにこそなけれ。

※ 「大なゆ」は、大なゐ と思われます。大地震のこと。

※ 「おぼしたる」は、思したる。

※ 「常もの」は、直物でしょうか。ひたすら、やたらと、むやみに。

かくゆるからに、いか成大ゆりになりてか、家くづれてうちひしがれなん。いにしへ 慶長の大地しんにも、大地がさけて泥わきあがり、なをそのいにしへは、火がもえいでゝ人おほく死せしといふ。

このたびの大地しんも、後にはいか成ことかあらんと、手をにぎり、あしをそらになし、おきてもねても、居ることかなはず。立ても居てもたまられず、ゆりいだすたびごとに、家ゝに時の声をつくり、いとけなき子どもは、なきさけぶ。

※ 「いか成大ゆり」は、いかなる大揺り。

※ 「慶長の大地しん」は、慶長十九年(1614年)十月廿五日(11月26日)に起きた大地震のこと。

※ 「いか成こと」は、いかなること。

※ 「あしをそらになし」は、足を空になし。足が地につかないほどあわて急ぐさま。

※ 「時の声」は、鬨の声という意味合いでしょうか。

※「いとけなき」は、幼けなき。

何とはしらず、地の底はどう/\と鳴はためきて、京中さはぎ立たるどよみに物音も聞えず。とかく、町屋の家どもは残らずゆりくづすべし。

命こそ大事なれとて、貴賤上下の人ゝ、あるひは寺ゝの堂の前、墓原、あるひは 町の廣み、四辻のあひだに、下には 戸板をしき、竹のはしらを縄がらみにし、上には渋紙、雨葛帔をひきはり、京の諸寺社にも居あまり、北には 北野、内野、むらさき野、れん臺野、ふな岡山のほとり、西のかたは 紙屋川をくだりに、西院山のうち、朱雀の土手のうち、南は 山崎かいだう、九条おもて、東のかたは 賀茂川のほとり、ひがし河原をくだりに、塩がま、七条川原にいたるまで、すきまもなく小屋がけして、あつまりきたる老少男女いく千万といふ事をしらず。

※ 「さはぎ立たるどよみ」は、騒ぎ立たる響み。響みは、大きな音や声が鳴り響くこと。

※ 「墓原」は、墓地のこと。

※ 「縄がらみ」は、縄絡。縄を巻きつけて縛ること。

※ 「渋紙」は、はり重ねた和紙に、柿渋を塗って乾かしたもの。

※ 「居あまり」は、人があふれて、という意味と思われます。

※ 「塩がま」は、塩竈。

※ 「小屋がけ」は、小屋掛。仮小屋をつくること。

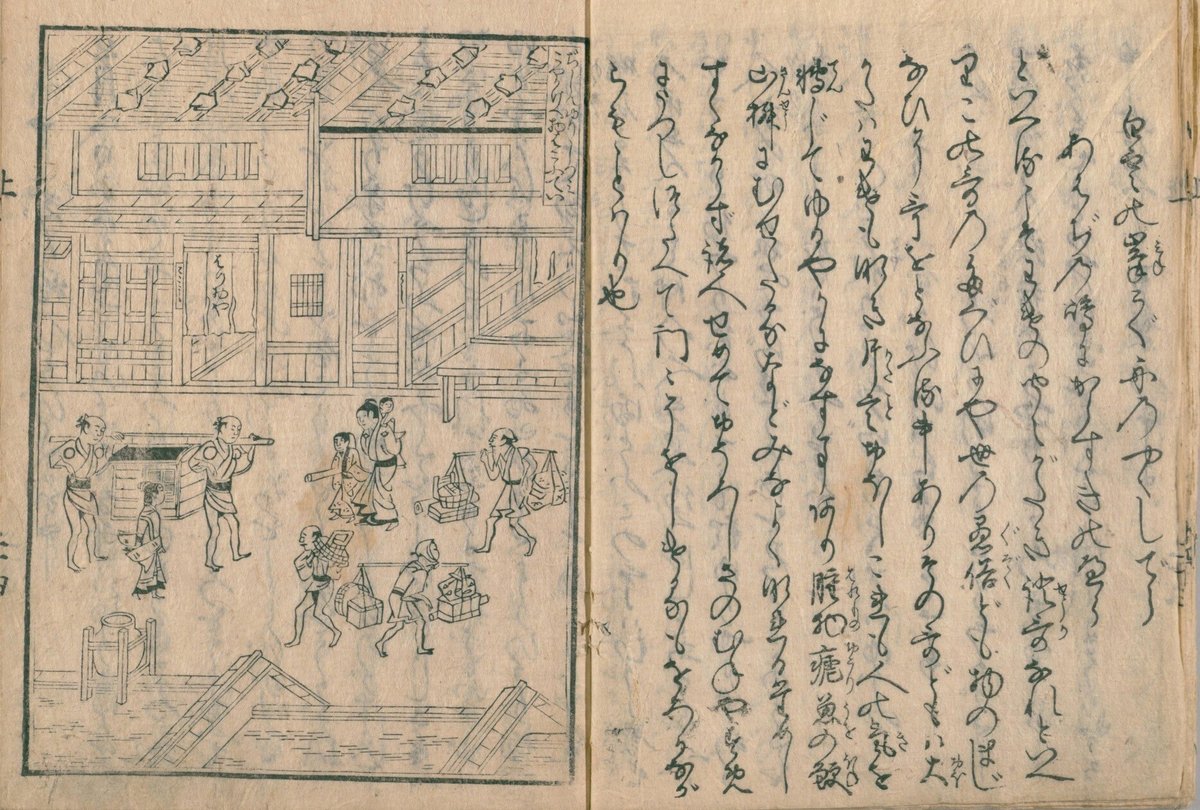

小屋がけのためにとて、下部どものもちはこぶ 道具ども、西よりひがしへ、北よりみなみへ、にげまどふ人に、もみあひこみあひ、あるひは、のり物にてゆく人も、又ゆりいだして間もなき地しんに、おのこどもきもをけし、足なえてはのり物をどうど打おとし、あるひは、屏風、障子をになひかたげてゆくものも、うちたをれては●ふりそこなふ。

※ 「下部」は、雑事の召使のこと。

※ 「間もなき」は、絶え間なく続くこと。

※ 「おのこども」は、男子ども。ここでは、召使いの男性のことと思われます。

※ 「きもをけし」は、肝を消し。肝を潰しという意味。

※ 「どうど」は、どしんと。物が落ちたり、倒れたりするさま。

※ 「打おとし」は、打落とし。

※ 「にないかたげて」は、担い担げて。肩にかつぐこと。

むかしの事はしらず、このたびの地しんに貴賤上下あはてたるありさまたとへんかたなし。

ある姫御前のよみける

わくらばに とふ人あらば 小屋のうちに

しとをたれつゝ わぶとこたへよ

※ 「わくらばに」は、邂逅に。たまたま、偶然という意味。

※ 「しと」は、尿。小便のこと。

※ 「わぶ」は、侘ぶ。ここでは、つらく気落ちしているという意味。

かくて、朔日の夕暮がたに成けれども、初めほどこそなけれ、間もなくゆりて、しかも雨さへふり出つゝ、かみなりさはぎにうちそへ、この行すゑの世の中は何となりはつべき事ぞやと、おや子、兄弟、たがひに手をとり、ひたいをあはせ、いとけなき●ばいだきかゝへて、うずくまり居たるうへに、小屋のうへもり下ぬれて、いとゞ 物わびしさかぎりなし。

※ 「成けれど」は、なりけれど。

※ 「かみなりさはぎにうちそへ」は、雷騒ぎにうち添え。

※「小屋のうへもり下ぬれて」は、小屋の上漏り下濡れて。

※ 「いとゞ」は、ますます、いよいよ。

何ものゝ仕いだしけん。禁中よりいだされて、此哥を札にかきて、家ゝの門ばしらにをしぬれば、大なゐふりやむとて

棟は八門は 九戸はひとつ

身はいざなぎの 内にこそすめ

※ 「禁中」は、皇居のこと。宮中。

※「哥」は、歌。

※ 「大なゐ」は、大地震のこと。

諸人うつしつたへて、札にかき、家ゝの 門ばしらにをしけれども、地しんはやまず。夜中に四十七度までゆり侍べり。たかきもいやしきも、きのふの昼よりこのかたは物もくはず、湯水をだにこゝろのまゝにはえのまで、あれや/\とばかりにて、ふりいだすたびごとに、むねをひやし、手をにぎり、桃尻になりて、おそれまどふ。

※ 「たかきもいやしきも」は、高きも賤しきも。

※ 「くはず」は、食わず。

※ 「えのまで」は、え飲まで。とても飲めなくて。

※ 「桃尻」は、尻の落ち着かないこと。一つの場所に落ち着いていられないこと。

こやがけへ物はこぶてい

はり物や

この哥は、むかし慶長の地しんに、其時の人となへ侍べりしと、ふるき人はかたられ侍べり。夜あけても 猶ゆりやまず。

ある人、京の町家のくづれかゝるを見て、このうたを 翻案してかくぞよみける。

むねはわれ かどはくづれて 戸はゆがみ

身は小屋がけの うちにこそすめ

※「となへ侍べりし」は、唱えはべりし。

※ 「かたられ侍べり」は、語られはべり。

※ 「むねはわれ」は、棟は割れ。

※ 「かどはくづれて」は、門は崩れて。

すべて哥のこゝろ、いかなる事ともしりがたし。いつならん、疫病のはやりしころ、京中家ゝに花かどやといへる哥をかきて、門ゝにはりける事の侍べり。

万葉の哥に

白雲の 峯こぐ舟の やくしでら

あはぢの嶋に からすきのへら

といへるこそ、わけの聞えがたき 証哥なれといへり。

※ 「疫病」の読み「えきれい」は、疫癘。流行病のこと。

※ 「からすきのへら」は、唐鋤の鐴。

※ 「証哥」は、証歌。語句・用語法などの証拠となる歌、根拠として引用する歌のこと。

この哥のたぐひにや、世の愚俗ども、物のまじなひに哥をとなふる事あり。その哥どもは、大かたはわけもなき片言おほし。これも人の気を轉じて、ゆるやかになす事あり。

腫物、瘧、魚の骸、山椒にむせたるなど、みなよくなれるためしすくなからず。諸人せめておそろしさのむねやすめにうつしつたへて、門ゝにを(せ)しけるも、をろかながらもことはり也。

※ 「大かたはわけもなき」は、大方は理由もなき。

※ 「瘧」は、発熱を伴う病気のこと。

※ 「むねやすめ」は、胸安。気安めのこと。

※ 「うつしつたへて」は、写し伝えて。

※ 「をろかながらもことはり也」は、愚かながらも理なり。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖