東京名物百人一首(13) 消防出初式/日本電燈會社/井善ゐづつ油/亀戸葛餅

源重之

火事をいたみ 今 打鐘の 初出のみ

區分て鳶の 纏ふ組かな

【元歌】

風をいたみ 岩うつ波の おのれのみ

砕けてものを 思ふころかな

※ 「初出」は、消防出初式のこと。

消防は、昔江戸時代よりいろは四十八組とて名物の一なりしも、今は第壱区より六区にわかれ、警視廰消防分署の配下に属し、江戸当時の面影を残せし名物の一也とす。

※ 「第壱区より六区」は、東京府の六大区のこと。明治四年(1871年)年十一月に、東京府は六つの大区と九十七の小区に画定されました。江戸時代の「いろは四十八組」は明治五年(1872年)に「消防組」へと改められ、三十九組が六大区に配置されています。

※ 「警視廰」は、警視庁。

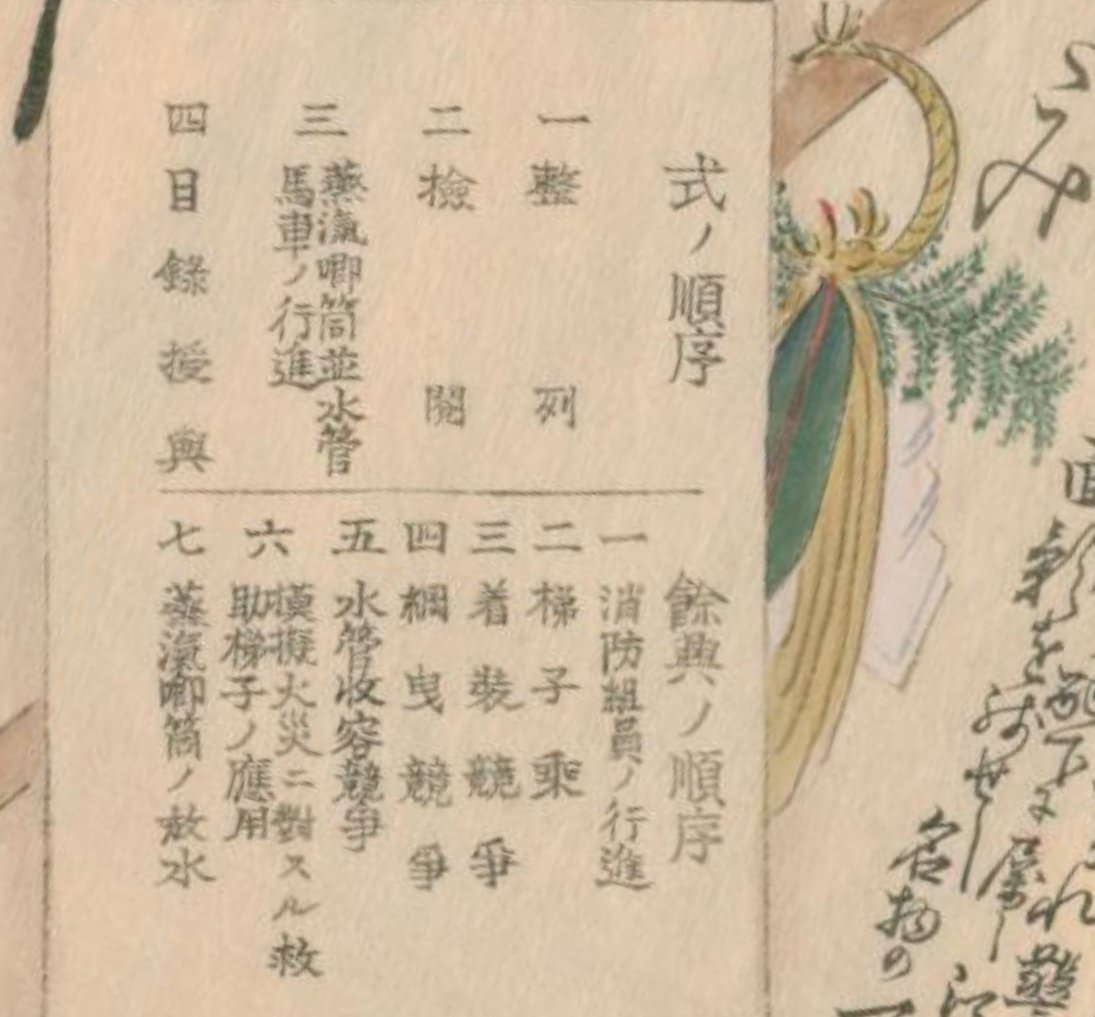

消防出初式の式次第に、正月飾りを付けた鳶口の絵が添えられています。

式の順序

一 整列

二 檢閲

三 蒸滊喞筒 並 水管馬車の行進

四 目錄授與

餘興の順序

一 消防組員の行進

二 梯子乘

三 着裝競爭

四 綱曳競爭

五 水管収容競爭

六 摸擬火災に對する救助梯子の應用

七 蒸滊喞筒の放水

※ 「蒸滊喞筒」は、蒸気ポンプのこと。喞筒はポンプ。

参考:『明治東京全図』(国立公文書館デジタルアーカイブ)消防防災博物館Webサイト「明治期の消防」 東京消防庁Webサイト「公設消防の誕生」

大中臣能宣朝臣

瓦斯電気 日々に焚火の 夜はもえて

昼●●つゝ 物の理を思へ

【元歌】

御垣守 衛士のたく火の 夜は燃え

昼は消えつつ ものをこそ思へ

※ この替え歌は、明治の夜を照らしたガス燈、電気燈を題材にしたものです。銀座では明治十五年(1882年)十一月一日に大倉組の前で電気燈の試験点灯が行われ、その見学のために大勢の人が詰めかけたそうです。その時の様子が『東京銀座通電気灯建設之図』に描かれているのでよかったら見てみてくださいね。

参考:『東京銀座通電気灯建設之図』(早稲田大学図書館古典籍総合データベース)

日本電燈會社

日本電燈會社創立事務所印

※ 「日本電燈會社」は、明治二十二年(1889年)七月に浦田治平氏らによって設立された電気燈の会社です。『東京百事便』という本に次のように書かれています。

日本電燈會社 日本橋區村松町三番地

英國マーザー・ブラット商會のブルテーブル機械(各所へ持ち運び轉灯し得るもの)なるものありて、開場式、懇親會等に應ず。又、各家点燈の引受をもなす。其他、各電燈會社にても相談次第にて相當の機械を貸すべし。

日本電燈會社は翌年の明治二十三年(1890年)三月に、矢島作郎氏、藤岡市助氏、大倉喜八郎氏らが設立した東京電燈会社と合併しています。

参考:『官報 1889年07月16日』『官報 1889年07月31日』『日本会社銀行録 竜の巻』『日本社会事彙 下巻 2版』『今日之東京(日本電燈)(東京電燈)』『東京土産(銀座電気燈)』『日本コンツエルン全書 第13』『電気協会雑誌 = Journal of the Japan Electric Association (873)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

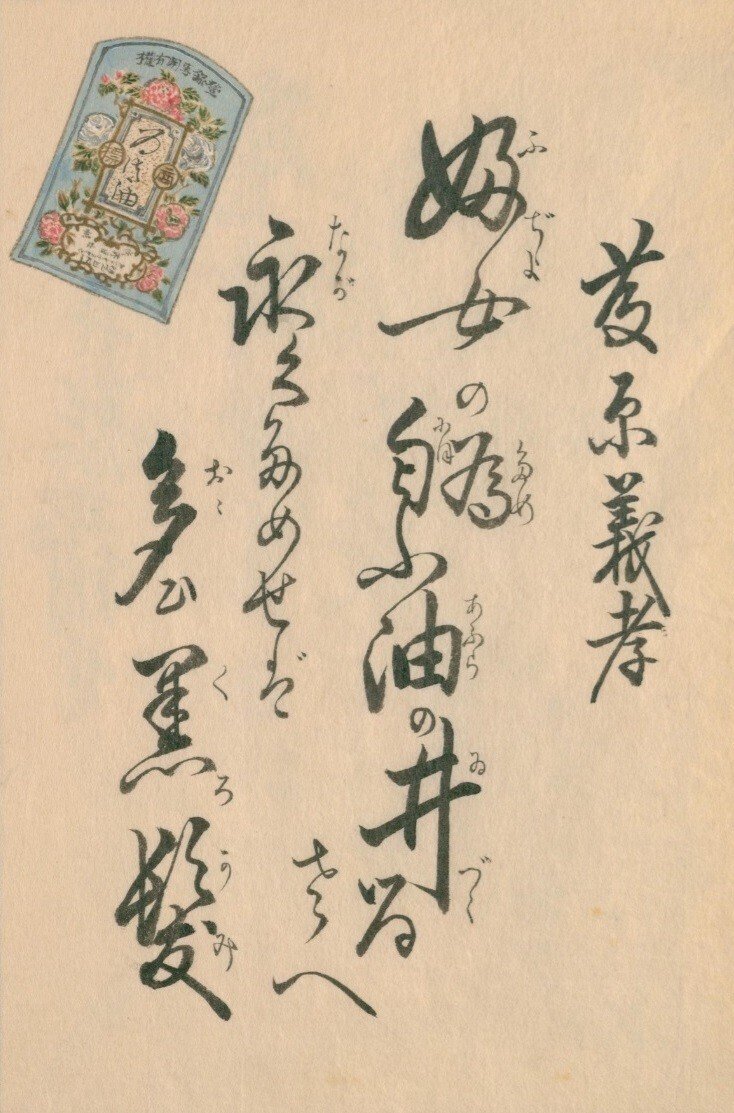

藤原義孝

婦女の為 匂ふ油の 井筒さへ

永くためせば 多ひ黒髪

【元歌】

君がため 惜しからざりし 命さへ

ながくもがなと 思ひけるかな

※ 「匂ふ油」は、香油のこと。

※ 「井筒」は、井善(小野善次郎商店)から売り出されたゐづつ油(井筒油)のこと。

登録専用有権 商標

ゐつゝ油

東京

IZENS

明治十二年(1879年)の讀賣新聞に全面広告を出していることからも、新しい広告手法と品質の良さで人気の香油であったことが窺われます。

参考:『婦人の花 第1輯』『公文書式:各家必備』『東京諸営業員録:一名・買物手引』

藤原実方朝臣

亀戸の これぞ名代の 葛餅は

流石田舎の 客が多ひは

【元歌】

かくとだに えやは伊吹の さしも草

さしも知らじな 燃ゆる思ひを

※ 「亀戸」は、ここでは藤の花で有名な亀戸天神のことを指しています。

※ 「名代」は、評判のという意味。名代。

挿絵には、亀戸天神の藤の花と名物の葛餅が描かれています。

名代 久寿餅

※ 「久寿餅」は、葛餅のこと。久壽餅。

久壽餅は、葛粉で作る葛餅とは異なり、小麦粉のでんぷん質を乳酸発酵させたものを蒸して作るそうです。亀戸天神のほかにも、池上本願寺や川崎大師の久壽餅が知られています。

久壽餅の語源を調べてみましたが、残念ながら分かりませんでした。個人的に想像してみたところでは、葛粉で作る葛餅との商品差別化のためと、「くづ餅」では「屑」を連想させるので、忌み言葉の言い換えのような感じで当て字が生まれたのかな… と思いました。

著者は一日郊外に散策を試みた。葭簀張の茶店に「くづ餅あり」の看板を見た時、實際 くづ(屑)餅を食べやうといふ氣は起こらなかった。

近松門左衛門の『松風村雨束帯鑑』に、「男の屑の葛餅、皆一口は食ふけんど」という言い回しがあることも影響しているのかもしれませんね。

ちなみに、『東京名物百人一首』の著者(清水晴風)は、別の著書で亀井戸名物の葛餅屋台を描いています。

亀井戸名物 葛餅 くず餅

参考:『名所江戸百景(亀戸天神境内)』『内外百事便覧』『新式抱腹絶倒福引大全』『近松時代浄瑠璃』『大日本国語辞典 巻2(葛餅)』

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖