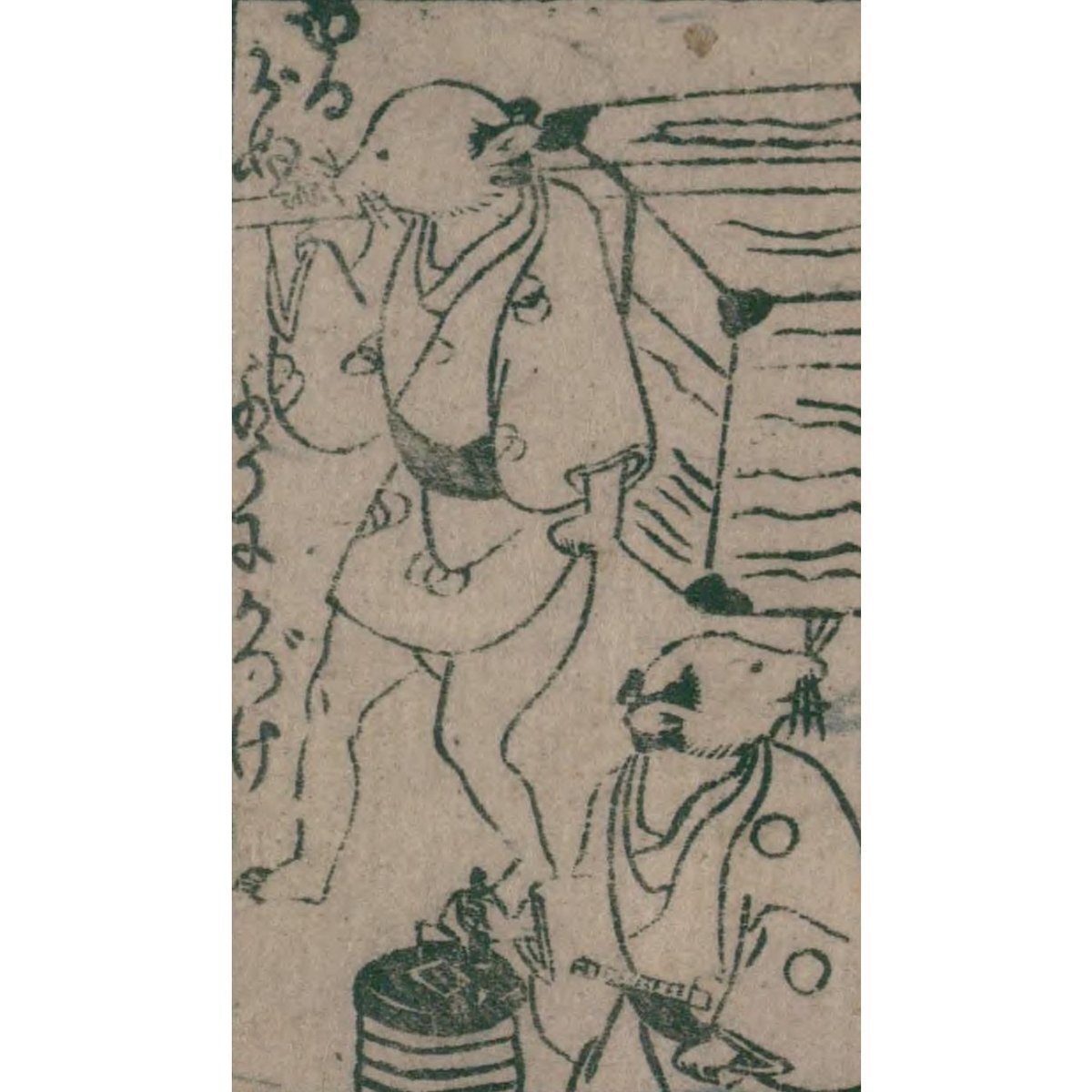

ねずみの嫁入り(5)嫁入り行列

今日は晴れやかな嫁入り行列の日です。肩衣をつけた宰領ねずみ、提灯ねずみ、長持を担ぐ奴ねずみたち。長持唄の歌声とともに、花嫁ねずみをのせた御駕籠が、壻方の待つ受け渡し場所へと進みます。

前回のお話はこちら ⇒「婚礼の準備(台所仕事)」

🐭

家紋は鶴の丸

なにがあるやら

ちいさいはこじやが おもたひ

(何があるやら)

(小さい箱じゃが重たい)

もうちつとだ

(もうちっとだ)

てうちんを まわして もらおう

(提灯をまわしてもらおう)

こんどの出物いり● おびたゞしい

(今度の出物入り● 夥しい)

ずいぶん ●● /\しの ●●

※ 文意を汲み取れないので、誤読しているかもしれません。

こんやは のんだり もらつたりだ

(今夜は呑んだり貰ったりだ)

あたまから しるわんでのむぞ

(あたまから汁椀で呑むぞ)

むだ口きくでない

(無駄口利くでない)

みなの取つぎませうぞ

(皆の取次ぎましょうぞ)

つう/\と まいりましよ

あとがつかへる

(つうつうと参りましょ)

(後が閊える)

それうたをかへるぞ

(それ唄を変えるぞ)

※ 「つうつう」は、意志や気心などが互いによく通じ合っていること。

※ 「唄」は、嫁入り行列で歌われる「長持唄」。youtubeなどで聞くことができるので、興味があったら検索してみてくださいね。👂

らうそくの しんを きりたいわ

(蝋燭の芯を切りたいわ)

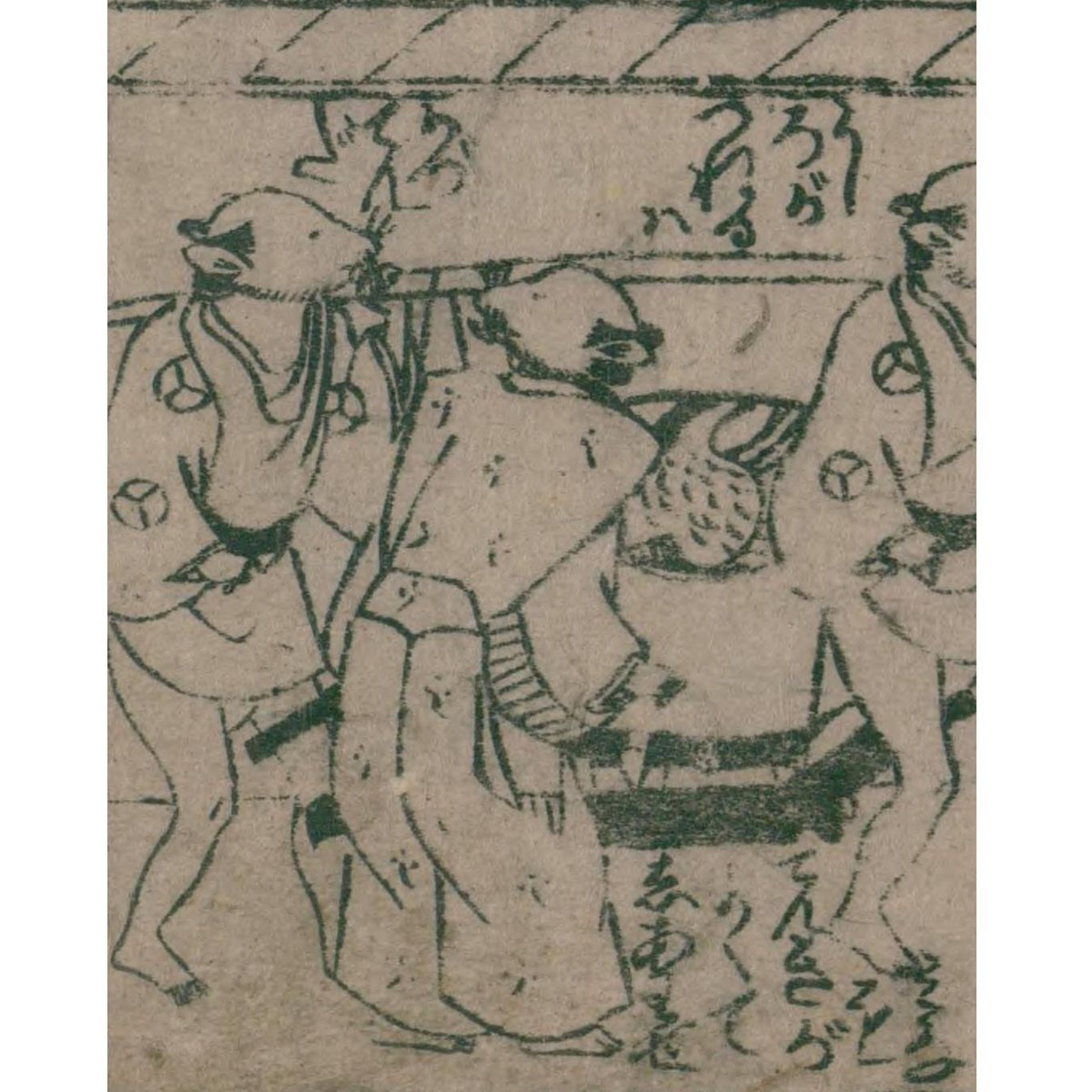

ゆるがぬ ようにかつげ

(揺るがぬように担げ)

大きな ぶげんで ござります

(大きな分限で御座ります)

□□□□□□□ ござりますの

(□□□□□□□ 御座りますの)

※ 「分限」は、持っている身分、財力があること。分限。

うしろが つれるは

(後ろが連れるは)

がつてんだ

(合点だ)

●●●● てんきがよくて しあわせ

(●●●● 天気が良くて幸せ)

こんやの こしうぎは

大かた またぎづくれる どこかな

(今夜の御祝儀は)

(大かた 叉木作れる どこかな)

※ 「|叉木《またぎ」は、長提灯をひっかける腕木のこと。

※ 文意がくみ取れないので、誤読しているかもしれません…。

そんなに きくなよ

(そんなに聞くなよ)

もらう事ばかりいふな

(貰う事ばかり言うな)

よをふかしたる

あすはねむたかろう

(夜を更かしたる)

(明日は眠たかろう)

これほどの どうぐの ●●●●は

さき□□ 大きな□□□□□□

(これ程の道具●●●●はさき□□大きな□□□□□□)

おみをくりで あとがにぎやかな

(お見送りで 後が賑やかな)

あなたの内は さぞ 御にぎやかだろう

(あなたの内はさぞ御賑やかだろう)

ほうぐみ いつたら のもふぞ

(棒組行ったら呑もうぞ)

※ 「内」は、ここでは家のことと思われます。

※ 「棒組」は、ひとつの駕籠をいっしょに担ぐ相手のこと。

ばんには さけを ひかへさっしやい

(晩には酒を控えさつしやい)

いや此ごろに あたります

(いや此ごろに あたります)

有て恵の作事

(有て恵の作事)

ばんには たはいに しつほりとた

(晩にはたわいにしっぽりとだ)

※ 「有て恵の作事」は、誤読しているかもしれません。

※ 「たわい」は、「酒たわい」の略と思われます。酩酊すること。

※ 「しつほり」は、しっぽりで、しみじみという意味でしょうか。

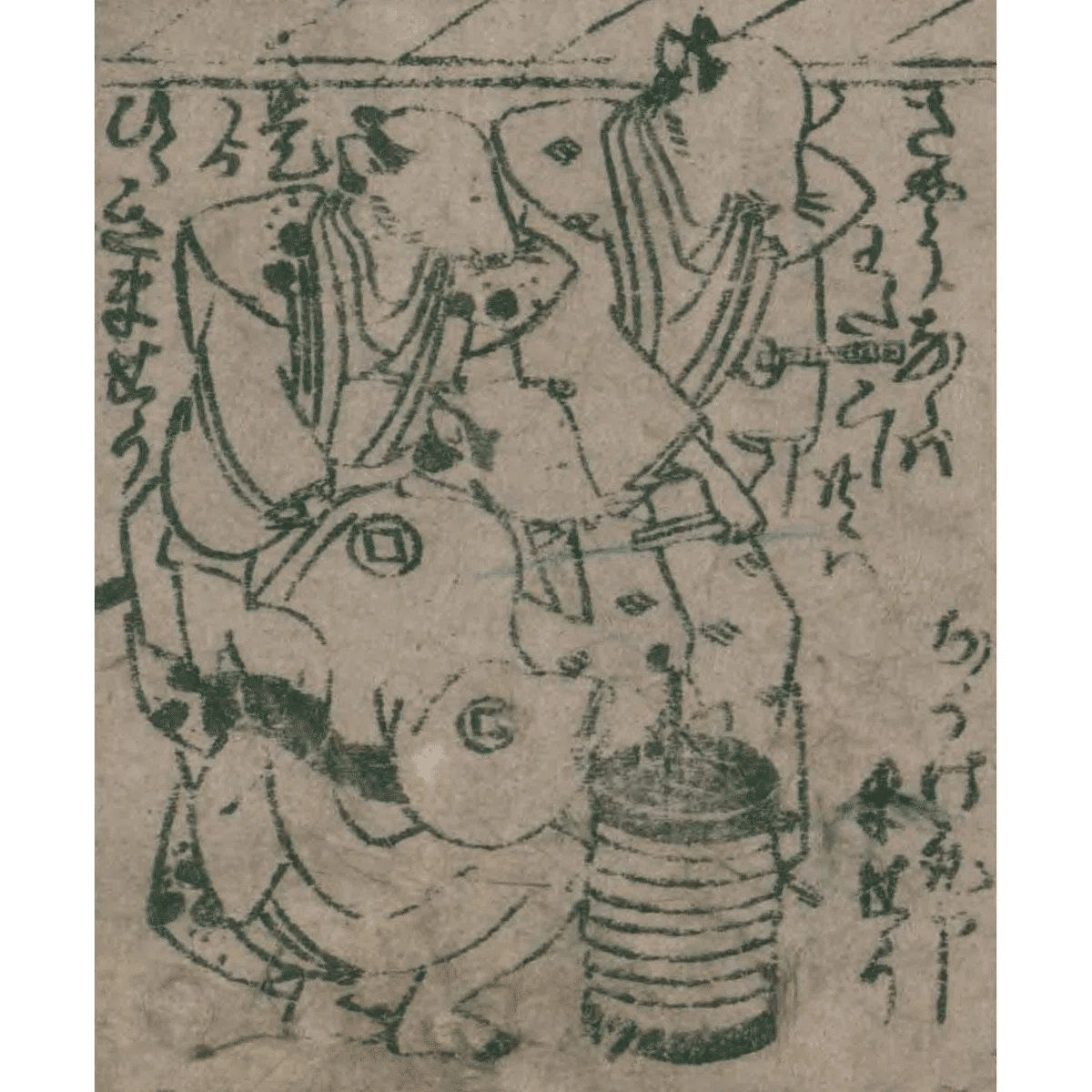

受け取り渡しの場所に到着しました

みな/\ むかい □ まいりました

(皆々 迎い □ 参りました)

いづれも ごたいぎ様にござります

(いずれも 御大儀様に御座ります)

すなはち 是にて おうけ取申しませう

(すなわち是にてお受け取り申しましょう)

壻方が本宿(新郎宅)まで運びます

さやうならば わたくし共ゝに

是よりひらきませう

(左様ならば私共々に 是よりひらきましょう)

さきのやつこをみよ よろ/\しをるは

(先の奴を見よ ヨロヨロし居るは)

わいらもさけをひかへろ

(私らも酒を控えろ)

こゝろへました

(心得ました)

となるゝ ●●い といふ事は あるまい

よいき □□ だ

※ 文意を汲み取れないので、誤読しているかもしれません。

これ/\ ぶれひのないように

(これこれ 無礼のないように)

おれはさけにはよわぬ

(俺は酒には酔わぬ)

なんのぶれひ

(何の無礼)

こんれいのどうぐも 三とかつぐものだ

(婚礼の道具も三斗担ぐものだ)

ごもんさきだ 何もいわるゝな

(御門先だ 何も言わるるな)

※ 「三と」は、三斗と思われます。斗は尺貫法における体積の単位で、一斗は約18リットル。三斗で54リットル。

あの やつこが うらやましゐ

(あの奴が羨ましい)

もふ 五ツすぎで ござります

(もう五ツ過ぎで御座ります)

※ 「五ツ」は、江戸時代の時刻の数え方で、午前八時頃。

口をきゝますまい

(口を利きますまい)

もんまでかきいれやう しずかに

(門まで舁き入れよう 静かに)

五 ● かたよ

こんやへ おられ●●●

※ 文意を読み取れないので、誤読しているかもしれません。

うけとりわたしは もはやすみました

(受け取り渡しは もはや済みました)

よめごは くわほうな人だ

よい男をもたれました

(嫁御は果報な人だ 良い男を持たれました)

ふたりのしうとたちも 心よしなり

(二人の 舅達も 心良しなり)

※ 「心良し」は、気立てのよいこと。

続きのお話はこちら ⇒「婚礼の儀」

筆者注 ●は解読できなかった文字、□は欠字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖