東京名物百人一首(17) 日本橋魚河岸 非移転演説/鰻屋・竹葉亭/上野公園 西郷隆盛像/楊枝屋・さるや

権中納言定頼

朝まだき 市の買出し さま/\に

あらはれわたる 川岸の生魚

【元歌】

朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに

あらはれわたる 瀬々の網代木

※ 「朝まだき」は、早朝のこと。

※ 「市」は、日本橋の魚河岸のこと。

※ 「さま/\」は、様々。

挿絵には「演説会入場券」が描かれています。

入場券の後ろに描かれているのは、魚河岸の新鮮な車えび、すみいか(こういか)、さより、下に敷かれているのはヒバの葉です。

演説会のテーマは日本橋の魚河岸移転に関するもので、移転反対の立場からの演説のようです。

魚河岸非移轉 演説會入場券

日時 三月二日午後六時開會

會場 明治座(傍聴無料)

辨士(イロハ順)

磯辺四郎君 田口卯吉君

角田眞平君 島田三郎君

脇坂甚兵衛君

高本益太郎君 丸山名政君

日本橋の魚河岸は、大正十二年(1923年)の関東大震災後に築地へ移転しますが、移転問題そのものはかなり前から続いていました。きっかけは明治二十二年(1889年)に東京市区改正委員会が日本橋魚河岸の移転(移転先と期限)を決めたことに遡ります。その後、移転の反対運動が続き、期限延期の請願と許可が繰り返されて関東大震災に至りました。

この入場券の演説は、三月二日午後六時。いくつかの文献を読み合わせて推測してみると、明治三十五年(1902年)の三月二日(日)ではないかと思います。

参考:『日本橋区史 第3冊』『日本橋魚市場ニ関スル調査』『賛成と反対(十七 魚河岸移転)』『日本橋魚市場非移転趣意書』『応用市政論』『冷火熱花 第1編』『東京震災録 中輯(魚市場)』『大東京綜覧(市区改正と魚市場移転問題)』『日本現今人名辞典(脇坂甚兵衛)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

Wikipedia「磯辺四郎」「田口卯吉」「角田眞平」「島田三郎」「高木益太郎」「丸山名政」

相模

鰻味じ 外に類ひは あるものを

猶竹葉の 名こそ高けれ

【元歌】

恨みわび ほさぬ袖だに あるものを

恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ

※ 「竹葉」は、京橋区新富町にあった老舗の鰻屋「竹葉亭」。現在も銀座に本店があり、営業を続けられています。Webサイト「竹葉亭本店」

竹葉亭

富島町蜊河岸にあり蒲焼、料理、名聲大黒屋と相伯し、殊に座敷の調度高雅を極め、磁陶悉く唐津の良品を用ゐ居れり。銀座尾張町新地に支店あり。

鰻は、霊岸島の大黒屋、明神下の神田川、田所町の和田平、新富町の竹葉亭、芝橋の松金、いづれも本物、江戸前の旨いのが食べられます。

参考:『日本現今人名辞典(別府金七)』『三府及近郊名所名物案内』(国立国会図書館デジタルコレクション)

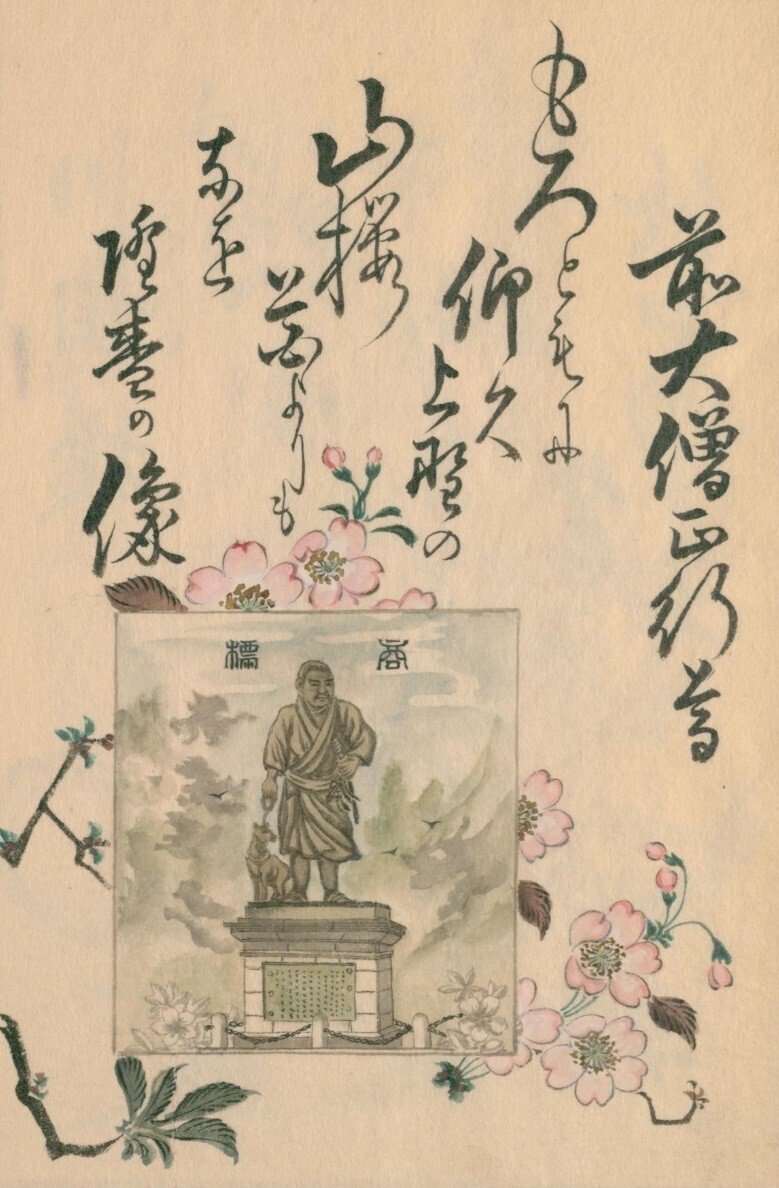

前大僧正行尊

もろともに 仰ぐ上野の 山桜

花よりもなを 隆盛の像

【元歌】

もろともに あはれと思へ 山桜

花よりほかに 知る人もなし

挿絵には、西郷隆盛と犬の銅像を描いた紙片と、その背景には上野の桜が描かれています。

西郷隆盛像は高村光雲作、薩摩犬のツンは後藤貞行作、愛犬のツンを連れて兎狩りにでかける様子の西郷です。除幕式は、明治三十一年(1898年)に行われました。

周防内侍

猿屋とて これ斗りなる 楊枝舗

てりふり町に 名こそ高けれ

【元歌】

春の夜の 夢ばかりなる 手枕に

かひなく立たむ 名こそ惜しけれ

※ 「てりふり町」は、日本橋区小綱町近辺の町。

※ 「これ斗り」は、こればかり。

てりふり町

江戸小綱町近所。その町、下駄傘雪踏などうる売店多き故にかくいふ。また、てれふれ町ともいふ。

『二十世紀之東京第2編日本橋区』に、てりふり町周辺の様子が詳しく書かれているので、興味があったら読んでみてくださいね。

「てりふり町通りに廻ると…」「てりふり町通りからくれば…」👀

挿絵に描かれているのは、楊枝屋「さるや」の紙片と、商品の爪楊枝と歯ブラシの総楊枝(房楊枝)です。

明治時代初期に月岡芳年が描いた『新柳二十四時』というシリーズに「午前八時」という絵があり、女性が手にしているのが 総楊枝です。

本柳 てりふり町 御屋うじ品々

さるや七郎兵衛

『交通及工業大鑑』(大正5)から「さるや楊枝店」の広告を引用してみます。

さるや楊枝店 東京市日本橋區小綱町一ノ一

電話浪花 四七〇六番 楊枝商 店主 山本七郎兵衛

歯磨の粉の発明は年々進歩して最上等のもの現はるれど、之を使ふべき楊枝に注意せざれば歯の為によろしからず。本商店は専ら楊枝の全量なるものを販売せるが、最も口当りよく且つ割合に上部にして値も廉なり。能く売行と同時に商売は頗る繫昌せり。

ちなみに「猿屋」という屋号は、楊枝屋によく見られたようです。

『東海道分間絵図 人倫訓蒙図彙』

『大日本国語辞典 く-し』

猿屋楊枝

やうじ(楊枝)の異名。之を商ふ家の看板に猿を出せばいふ。これ名舗の猿屋の名に取れりといひ、又、猿は歯の白きより起こるともいふ。

参考:『いろは辞典:漢英対照(總楊枝)』『ことばの泉:日本大辞典(總楊枝)』『新化粧(歯磨楊枝)』『日本芸林叢書 第6巻』『川柳江戸名物』『新燕石十種 第1(猿屋の楊枝)』『農村に於ける副業の指導』

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖