【映画】フリークオルランド・タブロイド紙が映したドリアン・グレイ/ウルリケ・オッティンガー

タイトル:フリークオルランド 1981年

監督:ウルリケ・オッティンガー

五つのエピソードが脈絡なく紡がれ、過去の話なのか、近未来なのか、それとも神話の世界なのかがイマイチ判別出来ない。なのにのっけから、だだっ広い荒野の中にぽつんとある人の木と、Freak Cityと書かれたネオンのアーチが輝く異様な世界に惹きつけられる。ここにある映像が醸し出す面白さは、理屈で語りにくい。エピソードごとにキャラクターが入れ替わり、異なる物語が連なって行く。それぞれの意味を追うよりも、目の前で繰り広げられる意匠やカメラワークの面白さに、ただただ酔いしれるだけでも十分に心を惹きつけられる。

本作はヴァージニア・ウルフの「オーランドー」をベースに、トッド・ブラウニングの「フリークス」などが合体したような異形な作品となっている。奇しくも同じ年に公開された「ブリキの太鼓」と「バンデットQ」に通じるものがあるし、フェリーニや天井桟敷っぽい胡散臭い祝祭感というか、ガヤガヤとした雰囲気もある。

ドラマ部分は簡単には理解させまいとしているような難解さもありながら、映像のケレン味は「アル中女の肖像」以上。廃墟に配置されたセットや、ベッヒャー夫妻が取り上げそうな建造物など、ドイツらしいインダストリアル感もかっこいい。衣装も前作以上にキッチュさが増しているが、デルフィーヌ・セイリグの役が明らかに「フランケンシュタインの花嫁」の髪型を模していたりと、クラシカルな意匠にキャンプな要素も想起させる。そう考えるとかつてのグラムロックの衣装や「ロッキー・ホラー・ショー」の世界観の延長にあるデザインを感じさせる。色とりどりの衣装で使われるゴムやエナメル、ポリエステル、サテンといった素材感はやはりニューウェーブな雰囲気もあって、この時代の空気を反映させながらも70年代以降のキッチュさも取り入れられていて、今見た方がすんなりと受け入れられる。80年代的なものと70年代的なものの狭間にあるポストパンク/ニューウェーブな感覚は、00年代のリバイバルを経た今だからこそ素直に受け取れる。

90年代のブリットポップのバンドSuedeのシングルにこの映画のワンシーンが使われていて、倒錯感やキャンプ感が引き継がれている(面白い事にオマケでもらったパッケージもシルバーで似通ったデザインになっていた)。Suedeはヴェルーシュカの写真もジャケに使用していた。

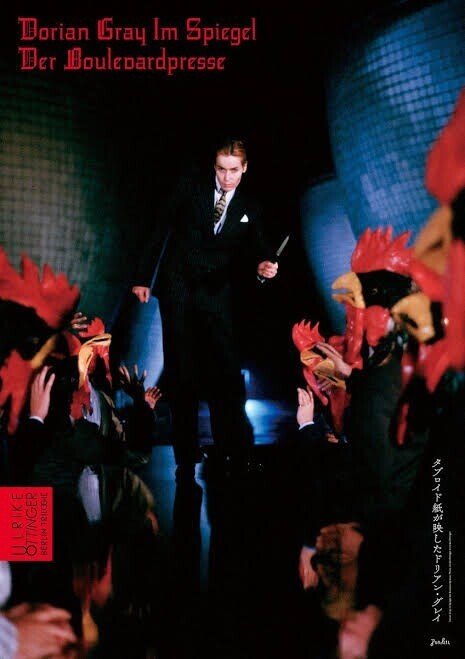

タイトル:タブロイド紙が映したドリアン・グレイ 1984年

監督:ウルリケ・オッティンガー

オスカー・ワイルドの「ドリアン・グレイの肖像」を翻案しながら、ドルトルマブゼとキャバレー文化的な退廃感と近未来感を盛り込んだ作品。何よりもドリアン・グレイ役に、アントニオーニの「欲望」にも出ていた当時のスーパーモデルのヴェルーシュカが配役されている事の妙。マブゼ役のデルフィーヌ・セイリグの存在感も、前作同様に強い存在感を示す。「アル中女の肖像」のタベア・ブルーマンシャインもふたりに比べると存在感が若干薄まるもののインパクトは強い。

前2作と同様に奇抜な衣装やセットなどは、本作でははっきりとSFとして明示される。ナム・ジュン・パイクの様なブラウン管テレビがSF的世界観を醸し出し、タブロイドのメタファーとして一面新聞紙が貼られた部屋が登場したりと、不条理な世界が構築される。メタな屋外のオペラや、地下世界にある会社など意味合いよりも映像的な面白さが際立つ。ドリアン・グレイの部屋はアアルトの家具が配置されていたり、建物の優美さが裕福さも物語る。

オスカー・ワイルドの時代の頃から、社交界の人間をゴシップででっち上げるメディアの姿がある事も伺える。もしタイミングが合えばドリアン・グレイの役はデイヴィッド・ボウイがやっても面白かったのかもと想像すると面白い。1976〜1977年のボウイだったらヴェルーシュカ以上にぴったりハマっていたかもしれない。しかし、この作品の重要な点は女性が男性の役を演じるという必然もあるため、そう考えるとヴェルーシュカ以外には考えられなかったのかもしれない。今だったらケイト・ブランシェットか。

それにしてもマス目のガラス越しに映るブルーメンシャインの姿は非常にアイコニック。マス目の生み出すロービットデジタルな雰囲気が、作中のロースペックなデジタル機器とも相まって独特なSF感を醸成している。