素直に、人に"助けを求められない"人間たちを、科学すると……?

この記事をご覧の皆々様方は、”人に何かを頼むこと” が上手ですか?

自分のために、自分以外の誰かの時間や労力を使ってもらうこと=頼み事。

上手です!めっちゃやってます!すっげー頼み事するっす!って元気よく手をあげられる人って、どれだけいるんでしょうか?ぜひ伺ってみたいです。

わたくし、もっちんは、これが非常に苦手なんですよね。長らくこれはわたしのパーソナリティの問題だと、つまりは性格というところの問題だと思っていたのですが。何やらどうやら違うらしい。ということが数多くの心理実験によって判明した次第。これはもっちんの話だけでなく、人間すべてにおいて共通する事実らしい。

急にアカデミックっぽいを書いてしまっている理由は、とある本を読んだから。読後のアウトプットを兼ねて、皆々様方に共有させていただきたいと思います。

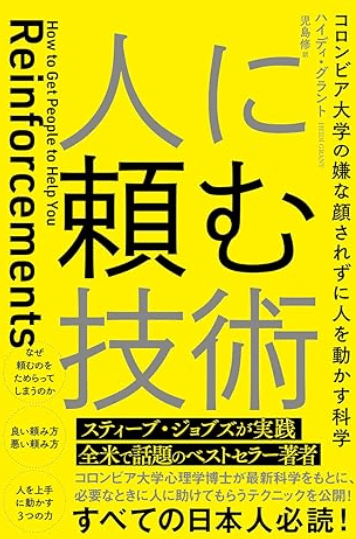

今日の本とはこれである。

読んだ本:『人に頼む技術 』

コロンビア大学の嫌な顔されずに人を動かす科学

著者:ハイディ・グラント 様

人に頼むという言葉の後ろに、技術という言葉が繋がっている。人に頼む?テクニカル? その通り、人は誰かに何かを頼む時、それは技術を必要とするというのだ。この著者のハイディ先生は、心理学の世界的権威の女性なのだが、この方の本、なかなかおもしろい。他のも良本あるので、そのうち紹介すると思います。今までの誤解が解ける感覚があって嬉しいのだ。

さて、この本から得られた知見は以下の3つ。

1つ、人は皆、苦痛のために、人に頼みごとを出来ない。

2つ、人は皆、喜びのために、人を助けたい。

3つ、人は皆、有効性という感覚を感じまくりたい。

人は皆、苦痛のために人に頼みごとを出来ない。

これは性格の問題ではないことが分かっているらしい。

例えばだ、本の中で面白い実験があった。想像してほしい。そこそこ人が乗っている電車の中で、すでに椅子に座っている赤の他人に対して、「その席、私に譲ってくれませんか?」と頼みごとをする、という実験を。被験者こと参加者は、この指令を受けて、想像を超えるストレスやプレッシャーを感じ、絶望感を感じたそう。「マジで? いやいやいや!いくら実験でも勘弁してや……。絶対言いづらいて……」って感じよね。もちろん、控えめな日本人ではなく、自由の国アメリカでの実験。にもかかわらず、ほとんどの人がそんな感じだったそう。私なら、実験を指示した学者にガンを飛ばしてその場から去るだろう。

席を譲ってあげるんじゃなく、座っている人に、譲れとお願いする。そんなメンタルなくない?;

とはいえ実験は行われる。どれだけの人が、せっかく取った席を快く譲ったと思いますか? 結果は、67パーセントの人が譲ってくれました。しかもこれ、ニューヨークの地下鉄だからね?

実に7割ほどの人が、譲るんですって。想像よりもはるかに数値が高い印象じゃないですか?

「そんなに譲ってくれるの?世界一忙しいニューヨーカー?」

と思うでしょ。結果として、人は頼めばそれなりに、頼みごとを快く快諾して、協力くれるということが証明されているのですが、なぜか人は頼み事をするのを躊躇する。その理由はというと、67パーセントもの見積もりを出せないから。ここで「67パー?マジで?そんなに譲ってくれるんだ?」という反応そのものが何よりの証拠であろう。そしてなぜ誰しもがそう思ってしまうのか?というと、頼み事をする際には、強烈な苦痛がリアルに当人に発生するからだという。血が出るなどの外傷的な苦痛ではなく、心の苦痛。心が痛いってやつね。これを社会的苦痛という呼ぶらしい。社会的苦痛は、5つの脅威を感じた時に発生するのだが……5つのうち訳はぜひ本を読んでみて。

この社会的苦痛、些細な事から頻繁に発生するのだが、これ、マジで苦痛なのだ。面白いことに、この社会的苦痛は、イブプロフェンやロキソニンなどの鎮静剤で緩和することが分かっている。

マジで? マジらしい。

失恋したり、試験に落ちたり、心が痛い、キリキリするような思いをする、した人は、ドラッグストアに行ってほしい。痛み止めで頭痛のように治まるから。これはいいこと聞いた。

そんな社会的苦痛が、他人に何かを頼む時に発生するので、頼みごとをなかなかストレートに出来ない、というのが人のやっかいなメカニズムなのだとか。性格が歪んでるとか、気弱だとか、陰キャとか、そういう問題でない。脳が無意識に社会的苦痛を避ける。その現れだ。

これは、結構救いじゃない??

人は皆、喜びのために、人を助けたい。

対して、席を譲った側、誰かの頼みを聞いてあげた側は、どんな心理が起こっているのかというと。

簡単にいうと、「嬉しい」とか「充実感」である。

これは、人類が社会性の生き物であることに帰結する。人は集団の中でしか生きられない。

自分たちの属する集団=内集団。これが繁栄すること=自分も生存し続けられ、同じく繁栄を享受することが出来る。を意味する。分かりやすい。

だからこそ、集団に認められることを何よりも大事にする。自分以外を助けることそのものが、集団への貢献になるからだ。逆に一番の脅威は、集団からの疎外であることは言うまでもない。=死を意味する。

他人だろうが知人だろうが、この原子の思考があるので、人を助けるのだ。ボランティアを行うのもここに理由がある。なので、ここにインセンティブは必要ないのだという。さっきの地下鉄の実験で、「足を怪我していて」とか「貧血気味で」などというもっともらしい理由はいらないのだという。そんなものなくても、協力してくれる。それが人。

人は皆、有効性という感覚を感じまくりたい。

その結果、助けた側の人は、集団に対し自分が”有効性”を持っていると実感し、これが充実感に変わる。

有効性とは、自分が物事に対して影響を与えられるという実感。怖いのが、これが感じられなくなると人は抑うつ状態になるという。有効性を実感できる行為は、そうでない行為に比べて、身体的疲労を感じにくくなる=疲れない、ということも分かっている。

他にもいろんな実験から、人が人を助けてくれる、人は捨てたもんじゃない、ということがどんど浮彫になっていく。この事実を聞けるだけでも、わたしのような奥手の人間には、かなりの救いだった。

本の後半は、実践的な、頼み方の作法。が説明されているので、これまた必読である。

遠慮、という誤解から、かなり今までの人生損していたなという印象はぬぐい切れない。。

もっともっと早く、この事実を知りたかったと正直思った。

小学校くらいで、授業で子どもたちに教えた方がいいと思ったね。ほんと。

実は世界は息苦しくないのだ。いいこと知ったわ。うん

それでは、もっちん、でした。(●'◡'●)

今日もいい日。日日是好日。