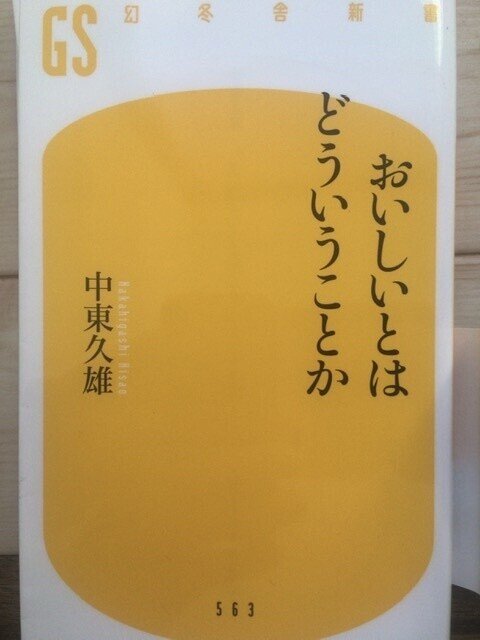

サブカル大蔵経850中東久雄『おいしいとはどういうことか』(幻冬舎新書)

京都で最も予約が取れない店として世間に紹介されてきた有名店「なかひがし」。

本書を読んで驚きました。

私はしみじみと思いました。こんなおいしいご飯があったら、料理人の仕事なんてなにもいらんのやないか、と。p.64

京都料理への反逆、料理の原点回帰。

「料理屋で目刺し出すか?」(客の一言)p.102

まさに異端。パンク。

しかしそれは、観光客や料理界だけでなく、現代人に対する警鐘でした。

わしらは野菜を作ってるとちゃうのや。わしらは土作ってんのや。(大原の農家)p.8

畑から距離が遠くなると見えなくなる命。

一度母の実家の家族と寄せていただいた時、中東さんが祖母をタクシーに乗せるまで付き添って頂いた姿が忘れられません。

料理人なら、出来すぎたり、まだ未熟やったり、出来損なったり、そういう野菜こそ、どう料理すればええかを工夫すべきなんやないか。そういうことを考えるのがほんまの料理人ちゃうか。p.9

これも大原の農家のひとこと。料理とは何か、お店とは何か、〈おいしい〉はどういうことか。突きつけられる著者と読者。

「ええ野菜」を必死で探していた私には、そういう「その他大勢」の野菜が目に入っていませんでした。/「ええ食材」を求めるあまり、かえって食材をよく見なくなっていたからでした。p.12.18

宗教も会社も教育も皆同じなような気がしました。

「中東さん、殺生なことしはるんですなあ」/「ああそうですかねえ。でも鶏に限らず、大根や人参を引くときだってみんなそうなんですよ。大根を畑からぐーっと引いたら、細かい毛根がぶわーっと出てきて、なんかあの、まるで赤子を母親の乳房からむりやり引き離すような気持ちになるんです」p.28

植物のいのちを頂いている自覚。

あの葉っぱがおいしいのに!p.29

スーパーの大根になぜ葉がないのか。

そんなもの今まで食べたこともないのに、なんか食べたことのあるような、懐かしい味がすると仰います。p.36

野草の味、人間の記憶の奥と繋がる。

なにしろどの料理の本を開いても、そんなことはどこにも書いていませんでしたから。p.60

母の料理法こそレシピなきレシピ。

「いやあんたのこのニンジンな、自分でニンジンや、ニンジンや言うとるで」p.81

不揃いの野菜の味

米をよく洗ったら、笊に上げて水を切ってそのまま30分ほど置く。これだけです。p.143

米への吸水。本書唯一のレシピ。

喰むには、満腹とはまた違う、充足感があります。p.175

喰むと食べるの違い

レシピにとらわれると、食材そのものを見なくなります。/食材はカレーという完成品を作る部品に過ぎません。その過程のどこにも食材との対話がないわけです。p.184

昨今、さまざまな料理人の方々が伝えていることだと思います。

いいなと思ったら応援しよう!