フルリモートフルフレックスのコードキャンプオンライン完結バックオフィスツールマップ丸ごと見せます

コードキャンプはフルリモートフルフレックスを採用しており、いつでも・どこからでも働ける自由なワークスタイルを実現できています!

コードキャンプにてコーポレートチームリーダーをしております栗山です。ITを使いこなすためのノウハウを提供している会社のバックオフィスが実際にどんなバックオフィス運営をしているのか、自分でハードルを上げながら、、バックオフィスを回されている皆様が少しでも参考になる部分があればと思い、実務レベルで丸ごと書かせていただきます!

なおコードキャンプは一部上場企業(プライム市場)の子会社です。今回は詳細は触れませんが、申請承認などのルールや会社として必要なフローをきちんと入れながら、内部統制にも対応し、オンライン完結バックオフィス運営を行なっております!

コードキャンプの働き方

まずバックオフィス運営についてお話しする前にコードキャンプにおける働き方について書かせてもらいます。

働く場所

コードキャンプは現在直雇用メンバーだけだと40名前後の小さい会社です。

フルタイムでコミットした働き方をされている業務委託メンバー(コミット業務委託という契約形態を設けています)を交えても50名前後です。

本社は東京の大崎駅直結の場所にあり、オフィス出社ももちろん可能ですが、全メンバー平均で月に1回来るかな、という出社比率です。中にはオフィスに年に1回くるかな、というメンバーも多くいます。

というのも関東メンバーが8割ほどですが、その他、北海道、甲信越、九州、沖縄など上から下まで地方メンバーも多く在籍しています。

こちらの写真はあるメンバーの石垣島からの実際のリモートワーク風景を撮ってもらったのですが、羨ましい限りですね。。

きれいな空気を吸って、青い海を眺めて、それはそれは仕事が捗ることでしょう。。

ちなみに国内からだけではなく海外から仕事をしているメンバーもおり、場所を選ばず仕事ができています。

働く時間

コードキャンプはコアタイム無しのフルフレックス制度を採用しています。

フルフレックスなので、コアタイムはなく、例えばあるメンバーは8:00~17:00稼働、11:00~19:00稼働と、海外にいるメンバーでいくと時差の関係もありますが、日本時間の早朝に働かれていたりもします。それぞれ子育てや各ライフタイムにあわせた働き方で仕事をしています。

少し話がそれますが、働く時間だけではなく、休む時間も自由に設定でき、例えば社内のやりとりで「これから病院に行くので1時間離席します」や「ちょっと2時間ほど授業参観行ってきます」のような会話が頻繁に飛び交っていて、みんないってらっしゃ~いと温かく送り出してくれる空気がコードキャンプには当たり前のように流れています。

フルフレックスで自由に働ける!とキラキラしている会社はたくさんあると思いますが、各メンバーのライフタイムを尊重しながら、温かくいってらっしゃいと言い合える風土があるのが、コードキャンプの素晴らしいところだと思っています!

そんな休む時間も自由に設定できるようなフルリモートフルフレックスと自由な働き方が叶うためには、会社運営をどのように行っているか、より実務ベースでいくと、各種ツールをどのように使いこなしコミュニケーションを取っているか、が肝にあると思っており、具体的な使い方を交えながらまとめていきます!

コードキャンプのオンライン完結バックオフィスツールマップ

今回のnoteではメインのツールのみ記載し、限定的な利用ツールについては省略しています。それぞれカテゴリ別にどういった使い方をコードキャンプがしているか、書いていきます。

コミュニケーション

自社で開発している内製システムやその他バックオフィスツールの通知はslackに情報が集まるようにデータ連携しており、日常的なテキストコミュニケーションはslackに全て集約されています。

Slack チームコミュニケーションチャットツール

各チーム別や各PJ別のチャンネルを作成し、それぞれコミュニケーションが取られていますが、基本的には機密性の高い情報を扱うチャンネル以外はオープンに情報開示され誰でも参加できるようにしています。

どのチームがどのメンバーが今どんな動き方で何に取り組んでいるのか、全メンバーがいつでも情報を拾いにいけるように、オープンな場でのコミュニケーションを推奨し、DM原則禁止というワークルールがコードキャンプにはあります。

(もちろん個人に関する内容などはDM可能です)

Gather バーチャルオフィス

実際に対話するためのMTGでは、基本的にはバーチャルオフィスGatherを利用し、外部MTGやブレイクアウトルームなど用途に合わせてZOOMやGoogle Meetを併用しています。

バーチャルオフィスGatherについては別でnote執筆しております!

詳細は以下ご参照いただければと思いますが、Gatherはオフィスにいるかのように、アイコンが会議室に移動したり、ふらっとすれ違って会話が発生するような空間を形成することができています。

バーチャルオフィスGatherに関するコードキャンプの導入記事はこちら

バーチャルオフィスGatherをいかに楽しんでいるかのコードキャンプユーザーレビュー記事はこちら

Zoom バーチャルミーティングプラットフォーム

Google Meet オンラインビデオ会議

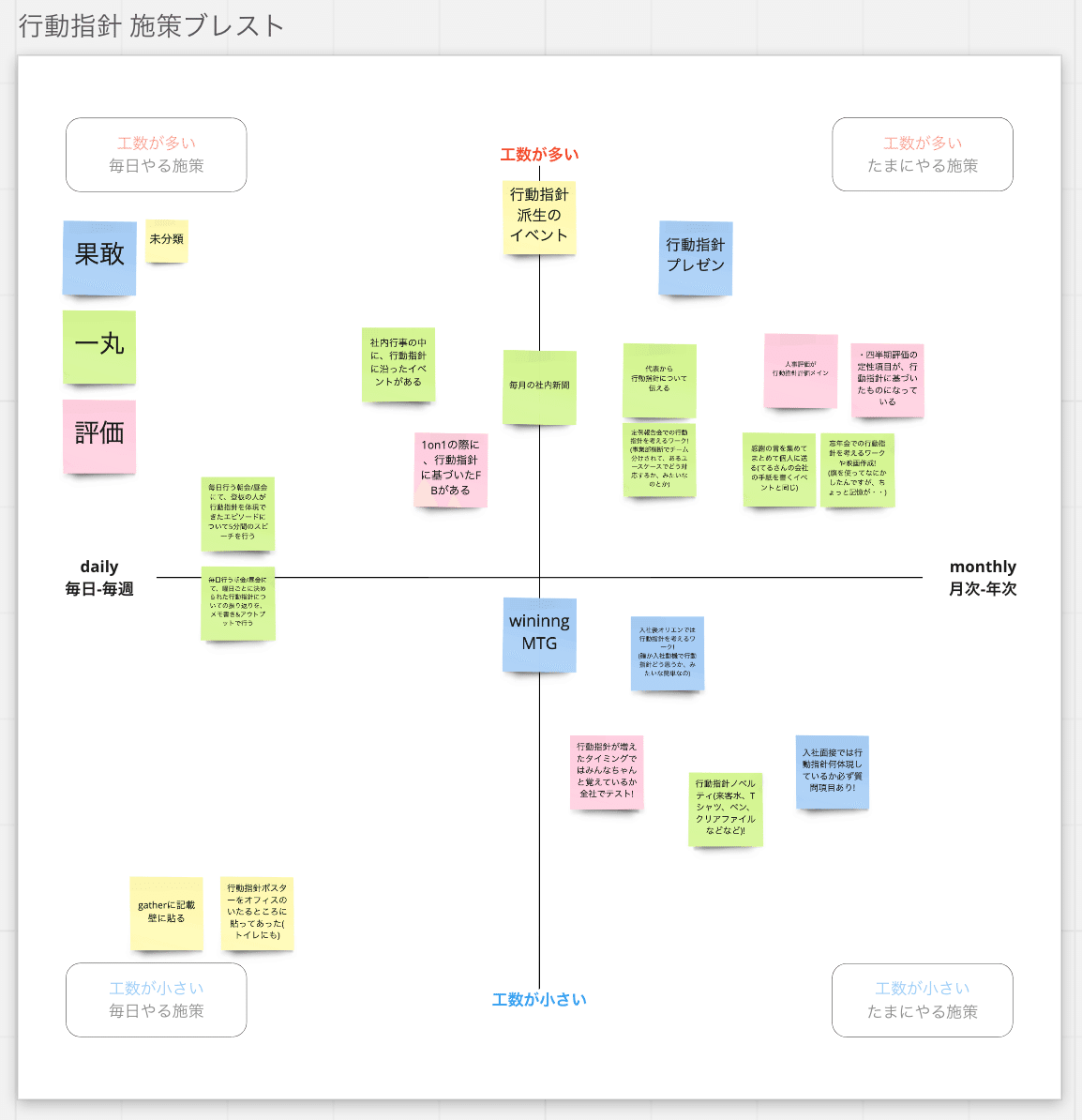

Miro オンラインホワイトボード

Miroはオンラインホワイトボードツールなのですが、社内でブレストとして意見交換する際など全社的にMTGで使われており、簡単な操作で情報を可視化させながら整理できるので、実際に対面で話しているかのような感覚で、ペタペタと付箋をボード上にはりながら、あーだこーだ言いながら、対話しています。

オンライン環境下での社内コミュニケーションにはとても助かっているツールの一つです!ちなみにこのnoteのツールマップ画像もMiroで作成しています!

プロジェクト管理

リモートワーク下において、誰が何をしているのかがわからないというのが、リモートあるあるだと思っています。コードキャンプではそれぞれのチームに合わせたプロジェクト管理ツールを使い、自分のリソースもオープンに情報開示しあっています。

Backlog チームタスク管理ツール

全社的にはBacklogを利用しており、タスクボードやガントチャートなどで、

案件に紐づく各メンバーや各チームのタスクの一覧化またPJなどのスケジュール進捗管理として全社横断的に利用しています。

jira アジャイル開発タスク管理

個別に開発案件のよりエンジニアとデザイナーまたディレクターが細かい仕様や用件定義策定などを管理していくツールとして開発チームではjiraを採用しています。

asana アジャイルプロジェクト管理

また営業チームが顧客別の営業進捗や営業目標管理としてasanaも併用しています。

実際のオンライン完結バックオフィス社内ツール利用方法

経理や労務や総務など一般的にはオフィスに出社するイメージがまだまだありますが、コードキャンプの場合は、コーポレートメンバーにおいても月に数回オフィスへ出社するかなという出社頻度です。

一般的にコーポレート部門がオフィスに出社する理由は概ねこのあたりだと思います。

コードキャンプの現状だと、ほぼオフィスへの出社はせず、オンライン環境で対応可能なクラウドツールで対応しており、宅配物の受取や取引先により紙原本での契約書を指定された場合、また複合機で印刷が必要な場合(ほぼ無いですが市区町村とのやり取りで一部)にオフィス出社しています。

atena クラウド郵便サービス

郵便物はatena事務局が受け取り、atenaの管理画面上にスキャンしアップロードしてくれるので、総務メンバーは、atenaのサービスサイトにログインし、atenaの管理画面を確認するだけで、郵便物の確認ができます。

裏側の仕組みとしてはatena事務局よりコードキャンプ専用の指定住所が発行されるので、取引先等からの郵送物はその指定住所に送っていただく、もしくは本社住所から郵便局での転送設定をして、atenaの指定住所へ郵便物が集約されるように登録しています。

事業部へ急ぎ共有する郵便物がないか、オフィスにてわざわざ郵便物の確認にいくためのオフィス出社はコードキャンプでは一切ありません!

fondesk 電話代行サービス

コードキャンプ本社宛に来る電話はfondeskが一次対応しており、その伝言内容がコードキャンプのslackに流れるように自動連携しています。そのためオフィスで電話が鳴ることはなく、slackを通して折り返しの必要があれば下のSUBLINEで発信していきます。

SUBLINE 050電話アプリ

SUBLINEはスマホにアプリをインストールするだけで、電話できるので、手軽に法人決済での社用携帯代わりに利用できるサービスです。

緊急で電話発信が必要になった場合でも5分もあれば新規で社用電話番号が発行できるのでとても助かっています。受信はfondeskで行い、発信はSUBLINE(一部メンバーは社用携帯の貸与もしています)で行なっています。

faximo インターネットFAX

https://www.edicworks.com/service/faximo/index.html

コードキャンプからFAXを送付することは年に数回程度ですが、銀行や大手との取引において、FAXにて書類を受領することがまだあります。

faximoはFAXで届いたものをメールで通知してくれるので、電話同様にオフィスでFAXが鳴ることはなく、メールの確認のみでFAX確認が済んでいますもちろん送付も簡単にでき、faximoの管理画面で送付先をいれて、pdfデータなどを簡単にオンラインでFAX送付が可能です。

バクラク請求書 クラウド請求書受領ソフト

こちらのバクラクシリーズは現在導入移行中なのですが、取引先からきた請求書を自動で取り込み、各種申請までシームレスに行える受取請求書機能があります。

この受取請求書機能を使えば、メール等できた請求書をダウンロードして、

経費ツールにアップロードし、申請に紐づけて、必要項目を入れるという導線はなくなり、下のバクラク申請と合わせて取引先からの請求書受領〜上長連携〜経理連携〜会計計上までノンストップで進めることができます。

バクラク申請 クラウドワークフローシステム

こちらもバクラク請求書同様に導入移行中なのですが、バクラク請求書の受取請求書機能に加え、押印申請や購買稟議、与信申請などの汎用申請もバクラク申請にはあり、バックオフィスに関する、稟議、経費精算、支払申請まで全ての申請を網羅してオンライン管理することができます。

全ての申請に証憑を紐づけることが可能なので、1件1件請求書や領収書を手元で確認する必要はなく、メンバーが申請につけてくれた証憑を見ながら承認ボタンをポチポチするのみで経費管理が可能です。

また下の会計freeeともボタンポチで連携しているため、事業部の申請から収集した経費の情報をそのまま財務諸表に落とす(仕訳計上する)ことができます。

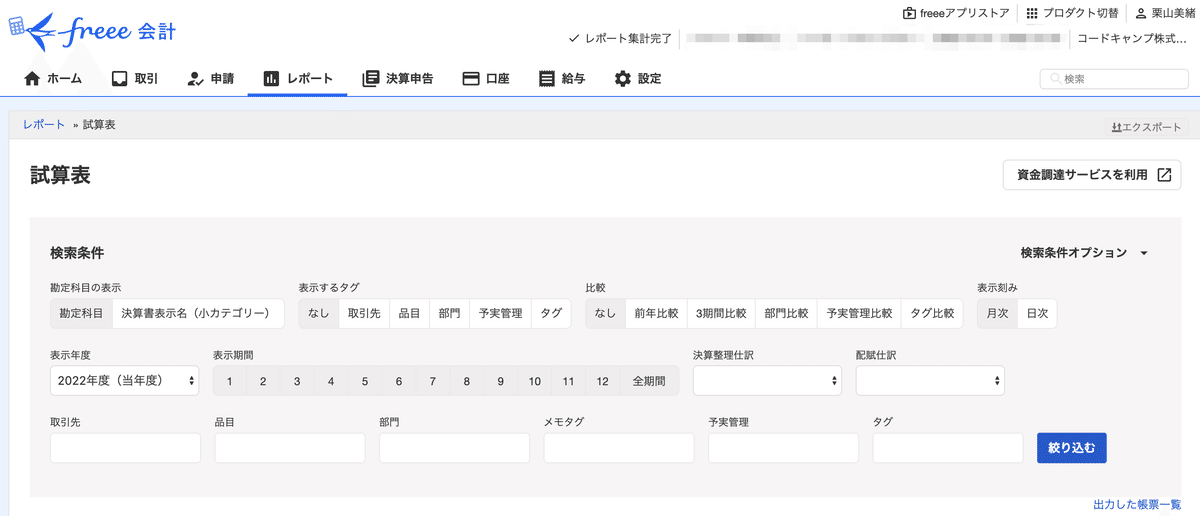

会計freee クラウド会計ソフト

クラウド会計ソフトと聞くと、未だに個人事業主の会計ソフトなんでしょ?という声もあるようですが、上場企業の子会社として上場企業水準の経理処理がきちんと実行できる会計ソフトです。

銀行明細やカード明細は自動で会計freeeが取得してくれ、毎月固定の支払いなどは自動で仕訳されるので、現状のコードキャンプの締めは毎月4営業日には確定数字が入っているスピード感で月次処理できています。

クラウドサイン 電子契約サービス

契約書締結に関しては、大手さんとの取引や市区町村との取引だと紙原本での契約締結をお願いされることも一部ありますが、それ以外は基本クラウドサインを利用し、契約書PDFをクラウドサイン上にアップロードして、電子契約締結で対応しています。

オープンな情報開示とオンライン完結管理

どのように各ツールを使いこなしているか書いてきましたが、なんでもかんでもツールを入れればオンライン完結バックオフィス運営ができる訳ではないと思っています。

上に挙げたバックオフィスツールについては半分くらいがコロナ前から利用していたサービスですが、この2年ほどでGatherやatena、SUBLINE、faximo、バクラク(こちらは現在進行中)などを導入してきました。

既存の業務フローは基本的には捨てて、ツールに合わせた業務フローとなるように見直し、全社に情報開示して、マニュアル作成や説明会を各導入のタイミングで実施してきました。

テキストコミュニーケーションとしてのslack、バーチャルオフィスGatherによるオープンな情報開示が主軸としてあり、プロジェクト管理や経費管理についても、リモートワークで誰が何をしているか、この取引情報は誰が持っているか、がオフィスにいなくても情報共有されているため、フルリモートフルフレックスで自由な働き方をしながらパフォーマンス高く業務遂行できていると思っています!

バックオフィスツールで効率化の先に!

ツールについてばかり書いてきましたが、もちろんツールで解決しないことも多くあります。

例えばコードキャンプの売上計上は数年前まで、入金状況を打ち出した入金リストと、社内の内製システムから売上データを紙で印刷し、1件1件入金と売上一致確認をオフィスで行なっていました。

現在ではそういったオフィスでの紙作業を無くすため、経理自ら社内のデータベースを開きSQLを叩いて、売上が自動集計されるようSQLを作成したりもしています。コードキャンプの場合は経理以外にも、自分でデータベースを開き、コードを書いて集計、は割と当たり前に行われています。

ちなみに私もエクセル関数は元々好きで、前職では複雑すぎる関数を作り、怒られていたタイプの人間ですが、社内でのSQL勉強会を受け、また福利厚生で無償で受けられる自社のWEBマスターコースを受け、また教育に熱いメンバーが多く、これってどうなってるの?こう集計したらどうなる?に喜んで回答してくれるメンバーが多いため、SQLにハマった私は何時間でもデータベースと睨めっこして、SQLを叩きまくっていました。今では自分で集計したいものはそれなりに自分で作成できるようになりました。

今更ですが、コードキャンプは教育サービスの会社であり、フルリモートフルフレックスで自由に働ける環境において、チームとしてどう動くべきか考え、より良い働き方を、常にITでもそれ以外でも、習得することを楽しめる集団なので、オンライン完結のバックオフィス運営が実現できているとも思っています!

コードキャンプのDX研修

最後にですが、弊社コードキャンプのDX研修についても簡単に紹介させてください。コードキャンプではDXリテラシー研修から個社に合わせたカスタマイズ研修まで幅広いレイヤーに向けた研修を展開しています。

DXとは何か、DXを進めることで何が変わるのか、という基礎からよりハイレイヤーなデータ活用や自動化収集ができるような技術取得まで人材に合わせ細分化されたコンテンツを保有しています。

各社様のご要望に沿った研修企画が可能ですので、お気軽にご相談ください!

DX研修に関する弊社お問合せはこちらよりお待ちしております。

今回のnoteではSQL活用を挙げましたが、実際に私自身もツールを入れれば解決ではなく、このツールデータとこのツールデータを紐づけて、自動連携できればいいのに、、!と思うケースが何度もあります。

個人的には、バックオフィスで10年以上従事していますが、コーポレートチームも当たり前のように自分でデータ抽出などができるコーポレート全員がコーポレートエンジニアと言われる時代がくるのかなと思っており、私自身もまだまだ発展途上なので、DX研修を提供しているコードキャンプのバックオフィスとして、名に恥じぬよう、ツールを使って効率化の先に、自分自身もコーポレートエンジニアとなれるよう精進していきたいと思っています!

最後に

noteの推奨文字数は2500〜3000文字という中、、削りに削っても7000字オーバーというこの長文を最後の最後まで読んでくださりありがとうございました!!

バックオフィスを回されている皆様の参考になることが少しでもあれば嬉しいです!

また弊社DX研修にご興味ある方は是非お気軽にお問い合わせください!

こちらのnoteへコメントでも、noteからのクリエイターへのお問い合わせでも私個人twitterへのDMでもご連絡お待ちしております。