追分羊羹

むかし、母方の祖父にオネダリした、追分ようかんをたまに食べる。静岡駅か、本店で買うか、またはネット通販でしか買えない静岡銘菓だ。

孫が ねだった この羊羹を祖父は、見えないところで 遠路はるばる買いに行ってくれたのだ。

追分羊羹を食べるとき、無口な祖父のやさしさを感じることができる。

この追分羊羹を、あの徳川慶喜も食べていた、ということを知ったのは、最近だった。

◆

春すぎから暇さえあれば、徳川幕府の歴史跡をたどる 小旅行をしている。ついでに江戸の風水を知ることで、緻密な計算で国を作った人々の 祈りや想いに馳せるのが、とてもたのしい。東京の楽しさを改めて発見した。

風水繋がりで仏教本を読むのも、爆笑までいかないまでも、ニヤニヤが止まらない。本の表紙と表情が完全にミスマッチしていることは、自覚してる。

きっと、この江戸徳川好きは、地元の影響も大きい。

静岡の地元には、かつて高天神城があった。

今川織田武田の三つ巴となり、粒ぞろいの策略家たちによる、裏切りと無念の死にみちた歴史上指折りの、大変に過酷な戦場であった。

今でもその山の入り口には大きな鳥居が立ち

入るべからずと言わんばかりの気迫を感じる。

そこは何百年前から変わらない。

難攻不落と言われた城跡は、複雑に入り組んだ山道

だけを残し、茂る何層もの樹木や草が、山土を覆う。

いつも、みどりの絆創膏、にみえた。

その中に通した公道は、鉛筆で描いたように複雑な線を縫いつけ、緑のラビリンスに消えていく。後ろの山は低いのに 不気味なほど、どこまでも続いていそうだ。あの山に終わりはあるのだろうか。

ちょ、ここ、こっえーー!のである。

そんな場所が地元であるからか、江戸の歴史本は地元を紐解く作業にも似て、なお興味をそそった。

◆

その地元に帰るたびに、わたしはこの追分羊羹を買うようにしている。

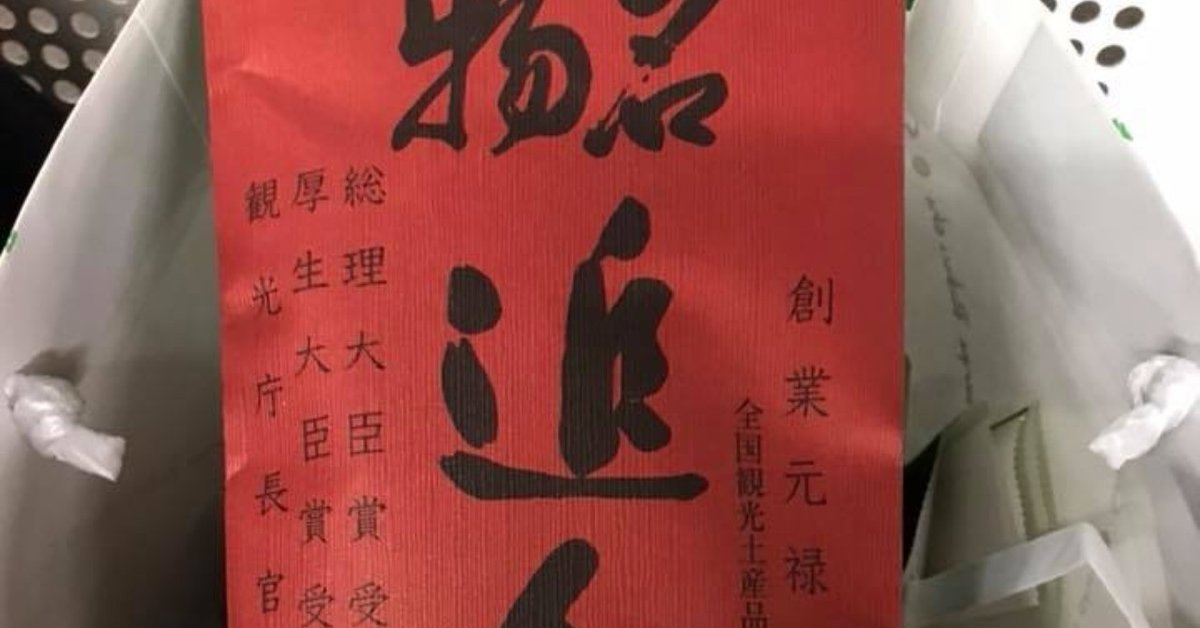

この追分ようかん、徳川慶喜が愛したと言われる静岡銘菓である。明からの僧を助けた清水の砂糖屋が、御礼に教わった製法で今も作りつづける。

竹の皮に包み蒸しあげて作るなど、非常に手間がかかっている。繋ぎの米粉のお陰で、かぶりつくと、もっちりとした歯ごたえで応え、餡は舌上でとろける。竹の皮の青さが、やみつきなのだ。

この羊羹は県民でも意外と知らない人もいて、

なんてこった とおもっている。

一般にある練り上げ式ではなく、蒸すのだ。ゆるい餡を竹の皮に包む作業も、さることながら、その竹皮を集め保管する手間を考えると、まるで慈善事業のようだと食べるたびにおもう。

あの会社がしていることは何だろうな、とおもいながら。

このムッチリ感は、まるで隣県愛知のういろうを彷彿させる。名古屋とは県民にとって、ちょっと離れた都会である。ういろうは、「お上の地域のお土産」という感覚ゆえに、むっちり=上品という、我に返るとあれおかしいな?と思うような刷り込みが、県民には沁みている。地元性をうまく扱われれた感じがする。

この竹皮は、最後の将軍に、江戸の大名行列を思い起こさせたかもしれない。慶喜が余生を過ごした駿府城の西には、西国の諸大名や旅人を悩ませた大井川がある。その越すに越されぬ大井川を渡り、江戸に参拝した地方の侍たちは、お供のおにぎりを防腐効果のある竹皮で包み、その道を歩いた。

15代に渡り参勤交代という将軍家を支えるシステムを、さらに下支えしたこの竹皮に、慶喜はどんな思いをいだいたことだろう。

その竹皮をめくりながら、少しずつこの羊羹をほうばる。この食べ方は、もう何百年も変わらない。しかし、あの時と同じ成分の砂糖ではないだろうし、同じ竹皮でもない。小豆だって生産者も変わっている。

この味だけは、もしかしたら、変化しているのかもしれない。

むかしからあるものでも、今だから美味しくなることもある。むかしがそうだと言って今もそうとは限らない。すべて、人の作るものだから。人では無理で、自然の力だけが変化をもたらすこともある。そうおもうと、人間も自然の一部なんだなと、感じるのだ。

◆

追分羊羹は1週間かけて、子どもと取り合って食べている。遊びに来た友人にも出して、この竹がたまらない、と言いながらお茶をすする。

そんな大掛かりなものを一つ1000円で売っている人がいる事実に、ああなんてこった、と脱帽し、余すことなく味わうのだ。