#小説好きと繋がりたい

[理系による「文学」考察] シェイクスピア"リア王"(1605) ➡誰も幸せにならない物語...。なぜなら、皆に共通する目的・方向性がないから(経営学的考察+α)。

上記のように、シェイクスピアの作品は色々な観点から考察でき、故にシェイクスピアは天才と言われる所以だと思いますが、今回は"リア王"における経営学的考察+αになります。 "リア王"自体の簡単なあらすじと解説はWikiを見ていただければよいですが、結論、誰も幸せにならない物語です…。 もう少し具体的に言うと、すべての行動が裏目裏目にでて、あ~あ、なんでこうなっちゃうんだろう…、なストーリーが終始展開します。 今回の考察のトリガーとして自身が気になったのは、物語として、利己的

[理系による「文学」考察] 川端康成"みづうみ"(1955) ➡変質者による変態幽玄文学...。ここまでくると、川端康成は天才を通り越し、もはや妖怪...。

ゴリゴリ理系にとっては難敵の"川端康成"ですが、考察をうまくまとめられた時の達成感がたまらないので、ちびちび読んでます。 で、分かりました。川端康成は、文学者ではなくアーティストのほうが正確です。そしてただのアーティストではなく、もはや妖怪です…。 そう思った理由の前にまずは、表題の"みづうみ"考察からですが、"変質者による変態幽玄文学"、です。理解しやすいように村上春樹と比較します(村上春樹は明らかに川端康成系譜の作家なのです)。 まずは、主人公ですが、村上春樹に関し

[理系による「文学」考察] 井伏鱒二"山椒魚"(1929) ➡描きたかったのは、蛙みたいな友人がほしいな~、のつぶやき私小説

妻からのリクエストで考察します。 [皆様からのリクエストにもお応えしますので、考察・解説してほしいネタがありましたら、お気軽にお問い合わせください] 最後の文章が謎かけのようになっており、何度も読み返えしてしまう作者の術中にはまってしまう読者が多いのではないでしょうか?または、教科書に採用されたため、特定の箇所・思想にとどまり続けることの危険性、な教え方をされた方も多いのではないでしょうか? 上記の側面も否定しませんが、実は上記は見せかけで、実際は、蛙みたいな友人がほし

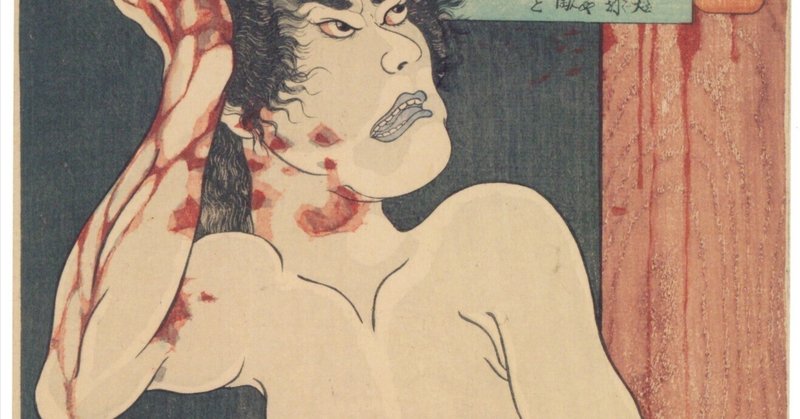

[理系による「文学」考察] 芥川龍之介"地獄変"(1919) ➡人間の業を描くのに"ドラえもん"から"笑ゥせぇるすまん"側に振り切れる大天才

"蜘蛛の糸"、"地獄変"、とも不完全な人間の業をメルヘンで描いた作品ですが、 "蜘蛛の糸"は"ドラえもん"側の作品ですが、 "地獄変"は"笑ゥせぇるすまん"側の作品です。 具体的に、いずれも、 困った状況 ↓ お困りごとを解決する奇跡な道具の登場 ↓ 道具を用いて調子をこく ↓ 手痛いしっぺ返し の流れです。 ただし、"蜘蛛の糸"は"ドラえもん"らしくポップに描かれています。 一方、"地獄変"は"笑ゥせぇるすまん"らしく皮肉暗黒面に寄ってますが、"笑ゥせぇるすまん"をはる