地域と学校がともに歩む未来へ--コミュニティ・スクールの可能性と課題

日本の教育現場では、学校と地域住民が連携し、子どもたちを育てる新しい形が求められています。その鍵となるのが「コミュニティ・スクール」です。この制度には大きな可能性がある一方で、課題も少なくありません。この記事では、その仕組みや現状について、私自身の考えを交えながらお伝えします。また、文部科学省が11月5日に公表した「令和6年度コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査」の結果を踏まえ、未来へのヒントを探っていきます。

コミュニティ・スクールとは?

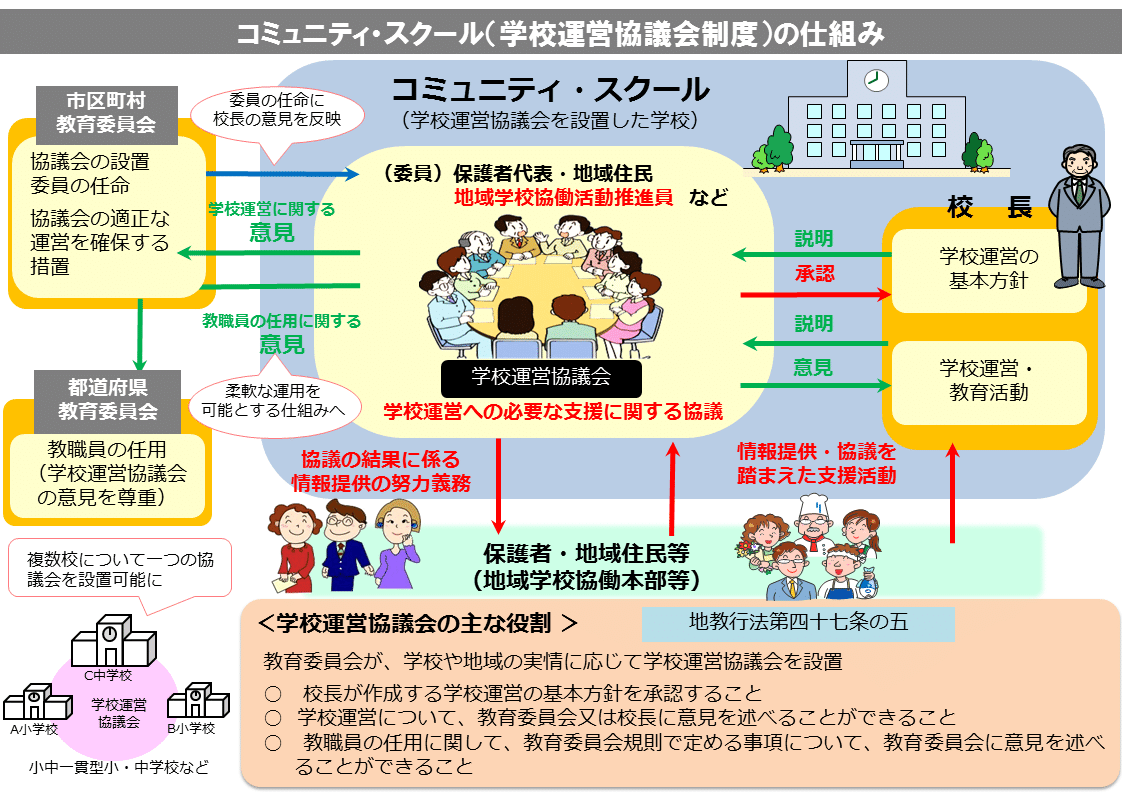

コミュニティ・スクール(以下、CS)は、学校と地域が一体となって運営に取り組む「地域とともにある学校」を実現するための仕組みです。具体的には、学校運営協議会が設置され、地域の声を反映した運営が可能になります。

主な役割は以下の通りです:

校長が作成する学校運営の基本方針の承認

教育現場への意見の提供

教職員の任用に関する意見提供

こうした仕組みは、地域と学校が密接に連携することを目指しています。

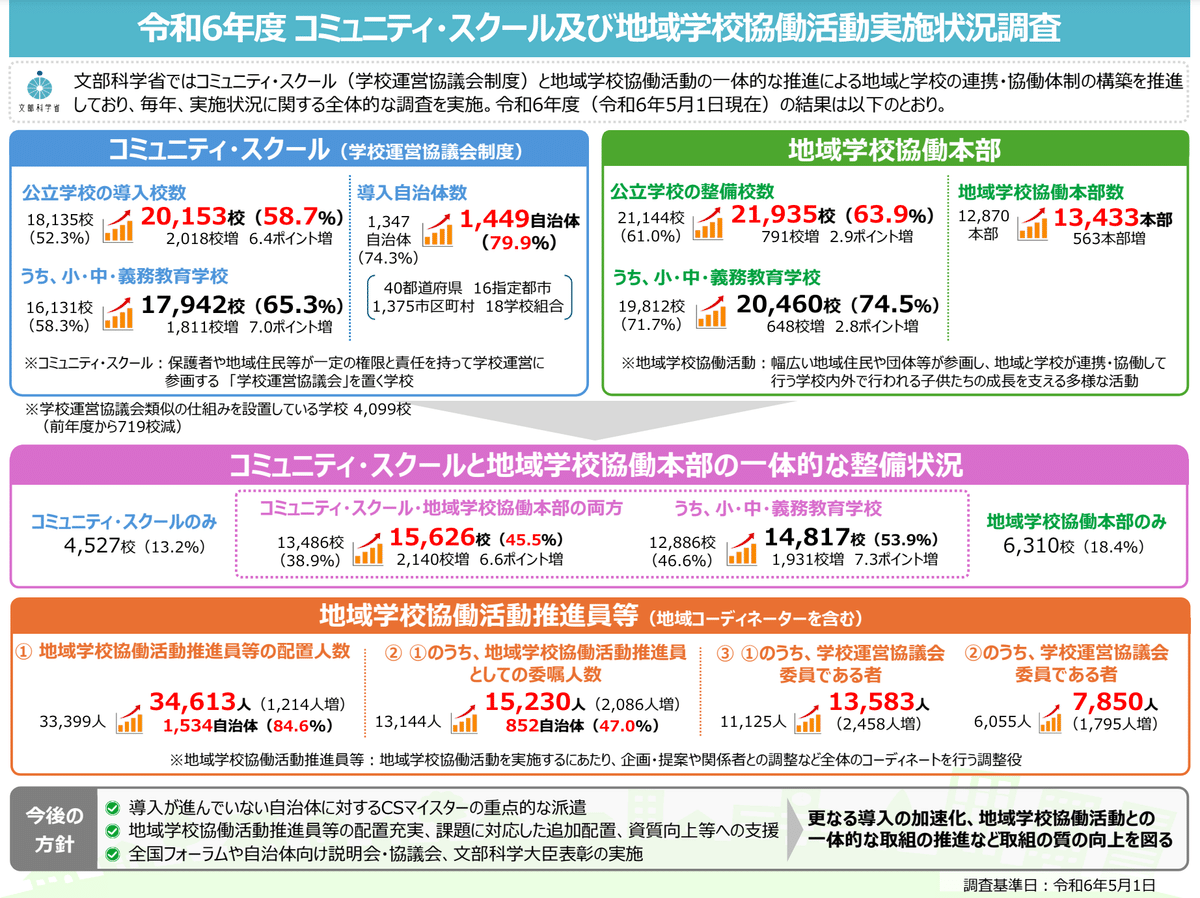

最新の導入状況と成果

2024年5月時点で、全国の公立学校の52.3%がCSを導入しています。前年より2,018校増加しており、特に小中学校での導入が進んでいます。

地域学校協働活動と一体的な取り組みを進める学校も増えており、地域との連携が確実に強化されつつあります。一方で、導入が遅れている自治体もあります。その自治体というのが、福井県なのです。

福井県の取り組みと独自のアプローチ

福井県では国がおし進めている形と類似した独自のCSの取り組みを行なっています。そのため、国型のCS導入率は低い状況となっています。

上記の比較にある通り、福井型は、協議会に学校運営方針の承認権限がないなどの点で国型と異なりますが、独自の地域密着型の連携が進んでおり、導入率が高いのが特徴です。

私が考えるCSのメリットと課題

コミュニティ・スクール(CS)は、学校運営に地域の声を積極的に反映し、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めることができます。しかし、学校によっては形骸化し、教員の負担が増えることで本来の目的が十分に達成されていない懸念もあります。

メリット

学校運営の透明性向上:協議会による評価で課題が明確になり、次年度の目標設定が容易に。

地域との連携強化:地域住民と学校が一緒に課題を解決し、より良い教育環境を構築。

課題

現場教員の負担増:会議や調整業務が増え、日常業務への影響が懸念される。

持続可能な未来のCSへ

現状の福井型コミュニティ・スクール(CS)について、さらに調査を進め、課題を整理する必要がありそうです。しかし、福井型CSが福井の地域実態に適した取り組みであるならば、今後、全国に広がるモデルとして確立できる可能性があるのではないでしょうか。